1. 引言

Ba(Zn1/3Nb2/3)O3 (BZN)作为一种具有低介电损耗(Q × f ≈ 80 000 GHz)、高介电常数(εr = 40)和温度相对稳定(tf ≈ 30 ppm/℃)的陶瓷材料,在现代微波通信领域中具有广泛的应用前景[1] -[3] 。BZN陶瓷的制备通常采用传统固相法,包括球磨一定化学计量比的原材料(BaCO3、ZnO、Nb2O5),在1100℃~1200℃范围内煅烧及随后1400℃~1500℃范围的高温烧结。但是由于高温下ZnO化学组分挥发导致烧结后的BZN中通常存在Ba5Nb4O15、BaNb2O6等第二相。例如,Liou等人[4] 通过反应烧结法,添加3 wt% CuO且不经过煅烧,直接在1450℃烧结制备了BaxSr1-x(Zn1/3Nb2/3)O3陶瓷。然而,在烧结后的陶瓷中发现了ZnNb2O6和(Cu2Zn)Nb2O8第二相。Liang等人[5] 采用喷雾热解技术制备了BZN粉体,在1250℃烧结后陶瓷中存在Ba5Nb4O15第二相。

制备高密度、高纯度的BZN陶瓷是获得理想微波介电性能的重要条件。陶瓷的烧结性能在很大程度上取决于粉体。通过湿化学法制得的陶瓷粉体通常具有高的纯度和良好的粉体特性,如窄的颗粒尺寸分布、高的比表面积和良好的烧结活性。此外,湿化学法(如共沉淀法、溶胶–凝胶法、Pechini法等)通常能够在较低的温度获得纳米陶瓷粉体[6] -[8]。

本文采用EDTA络合法(改良的Pechini法)在低的煅烧温度成功合成了BZN纳米粉体。所制备的粉体具有高烧结活性,在1200℃烧结2 h得到了高密度、纯单相的BZN陶瓷。

2. 实验

以硝酸钡(Ba(NO3)2,分析纯)、硝酸锌(Zn(NO3)2·6H2O,分析纯)、草酸铌(C10H5NbO20,分析纯)和乙二胺四乙酸(C10H16N2O8,EDTA,分析纯)为原料。按化学式Ba(Zn1/3Nb2/3)O3将一定比例的硝酸钡、硝酸锌和草酸铌溶解于一定量的去离子水中,形成溶液。EDTA溶解于氨水中形成溶液。然后将EDTA的氨水溶液缓慢加入所配制的溶液中,直到pH值调至8左右。混合溶液在80℃加热并持续搅拌,形成透明溶胶。溶胶置于120℃的烘箱中烘干,直至形成干凝胶。将获得的干凝胶分别在200℃、400℃、500℃、650℃、700℃、750℃和800℃煅烧,煅烧时间为1 h,得到Ba(Zn1/3Nb2/3)O3粉体。在粉体中加入粘结剂(4 wt%聚乙烯醇),经造粒后压制成直径为20 mm,高为8 mm的坯体最后在马弗炉中进行高温烧结,烧结温度为1200℃,烧结时间为2 h,得到Ba(Zn1/3Nb2/3)O3陶瓷样品。

采用X射线衍射仪(XRD,Rigaku D/max 2500PC,CuKa射线源,l = 1.54Å)、傅里叶变换红外光谱(FTIR,NICOLET–380)、热重分析仪(TG/DTA,NETZSCH STA 449F3)、扫描电子显微镜(SEM, Hitachi S–4700)及阿基米德法分别对样品的结构、成分、热性能、形貌和致密度进行表征。

3. 结果与讨论

3.1. 前驱体热分解过程分析

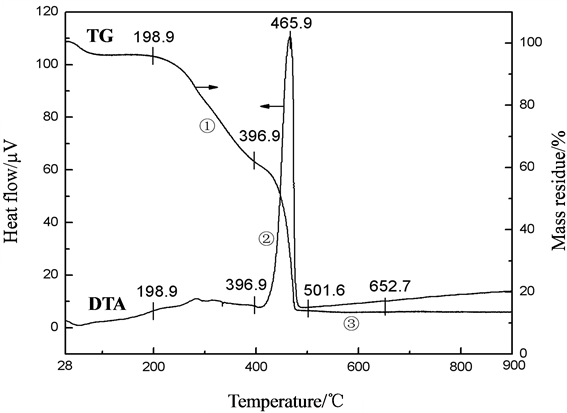

图1是BZN前驱体的热重(TG)和差热分析(DTA)曲线。从图中可以看到,DTA曲线在200℃~400℃温度范围有一个微弱且宽大的放热峰,可归因于碳化物的燃烧和有机官能团的分解,相应的TG曲线(第①阶段)伴随有显著的失重。

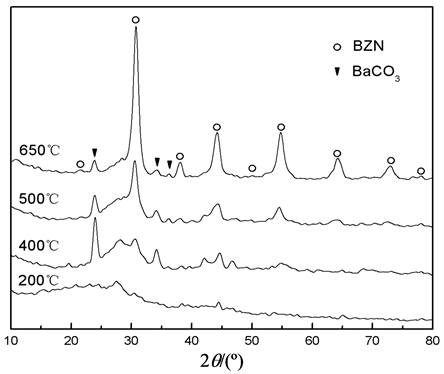

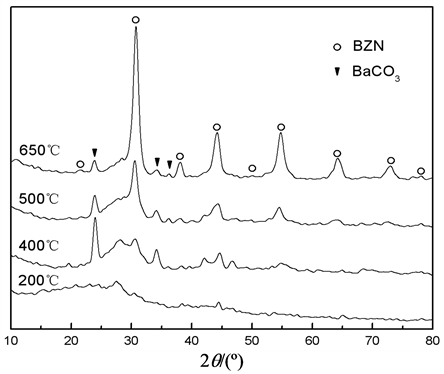

样品在200℃时基本上是非晶态,XRD图谱(见图2(a))中2θ在20~30˚范围宽大的包状衍射峰证实了这一点。样品的FTIR图谱(见图2(b))显示,光谱中700、850、1000和1450 cm−1附近微弱的吸收峰可归因于C–O基团的振动模式,1750 cm−1附近吸收峰可归因于C=O基团的振动模式,从而说明样品中可能存在微量BaCO3相。在400℃~500℃温度区间内,DTA曲线(见图1)出现一个尖锐的放热峰,且相应的放热峰位于465.9℃附近,相应的TG曲线(第②阶段)伴随有较大的失重约40 wt%。该放热反应可归因于残余碳化物的燃烧和有机官能团的分解,同时有CO、CO2和水蒸气等气体的释放。该结果与Li等人[9] 采用EDTA-柠檬酸络合法获得的BaTi4O9陶瓷前驱体的热解过程一致。继续升高温度,TG曲线无明显的失重发生(第③阶段)。

从XRD图谱中(见图2(a))可见,煅烧温度为650℃时,钙钛矿相BZN所对应的衍射峰强度较高,说明此时样品中BZN相具有高的含量。衍射峰显著的宽化现象说明所获得的BZN粉体尺寸很小。然而,样品中仍存在微量BaCO3杂相。

3.2. BaCO3杂相分析

XRD的结果表明,BaCO3杂相在前驱体热分解过程中可能的生长与分解机制是:随着煅烧温度的升高BaCO3相逐渐长大,当温度为400℃时BaCO3含量达到最大,继续升高温度,BaCO3杂相分解。

Figure 1. TG/DTA curves of the BZN precursors (3˚C/min heating in air)

图1. BZN前驱体的TG/DTA曲线(3℃/min在空气中加热)

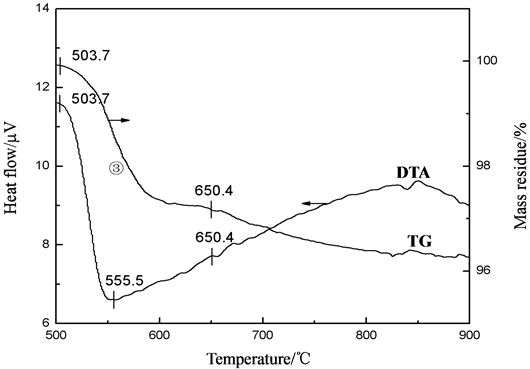

BaCO3杂相的分解反应是一个吸热反应,但是在DTA曲线上高于500℃温度范围没有观察到明显的吸热峰(见图1)。为了进一步弄清BaCO3杂相的分解机制,对500℃煅烧后的前驱体样品进行了热重分析。图3是其对应的热重(TG)和差热分析(DTA)曲线,由图可见500℃~850℃范围存在一个显著的吸热峰,说明BaCO3杂相的分解温度大致在此范围。400℃~500℃范围BaCO3杂相分解的吸热峰,可能与在此区间碳化物燃烧和有机官能团分解所引起的强大放热峰(见图1)重叠。BaCO3杂相高的分解温度,也表明完全将其从样品中去除可能需要高的煅烧温度(>800℃),然而煅烧温度的升高会导致纳米粉体颗粒尺寸变大、烧结活性降低,所以在这种情况下,选择合适的煅烧工艺可能需要平衡纳米粉体的纯度和其烧结活性。

3.3. 煅烧过程分析

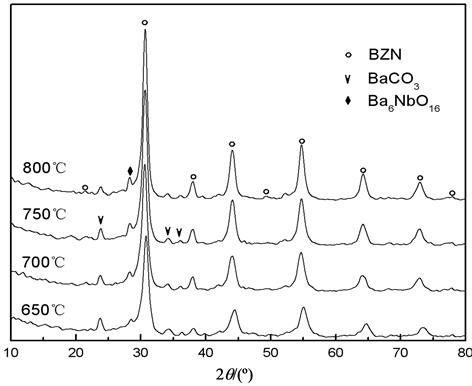

为了研究煅烧温度对BZN相形成过程的影响,BZN前驱体分别在650℃、700℃、750℃和800℃煅

(a)

(a)  (b)

(b)

Figure 2. (a) XRD patterns and (b) FTIR spectra of the BZN precursors heat-treated at 200, 400, 500, and 650˚C for 1 h, respectively.

Figure 3. TG/DTA curves of the BZN precursors after calcining at 500 ˚C for 1 hour (3˚C/min heating in air)

图3. 500℃煅烧1小时后BZN前驱体的TG/DTA曲线(3℃/min在 空气中加热)

烧1 h。图4是对应样品的XRD图谱,如图所示,随着煅烧温度的升高,BZN主晶相所对应的衍射峰强度逐渐增强,而BaCO3杂相仍相对稳定,不能完全去除,证实了图3中热重分析的结果。同时,位于主衍射峰左侧近28.3˚的位置出现一个小衍射峰,随煅烧温度升高强度逐渐变大,可归因于煅烧过程中ZnO挥发导致形成的第二相,该现象在其它文献中也有报道[10] [11] 。

3.4. 形貌与结构分析

图5(a)是BZN前驱体在650℃煅烧1 h后粉体的SEM照片。从图中可见,粉体颗粒形状接近于球状,颗粒大小分布均匀,平均直径约40 nm。同时纳米粉体在微区存在一定团聚,纳米颗粒相互结合,形成较大的块状聚集体。采用液相法合成的纳米粉体,在液固分离后通常先获得被称作前驱体的化合物,随后这些化合物在一定温度下分解得到纳米粉体。在高温分解过程中,由于分解得到的纳米级粉体颗粒表面原子具有很大的活性,表面断键引起原子的能量远高于内部原子的能量,容易使颗粒表面原子扩散到相邻颗粒表面,并与其对应的原子键合形成稳固的化学键,从而使得纳米粉体相互聚集,发生团聚[12] 。

图5(b)是该粉体经压制成型后在1200℃烧结2 h后陶瓷断面的SEM照片。从图中可见,陶瓷显微组

Figure 4. XRD patterns of the BZN precursors heat-treated at 650˚C, 700˚C, 750˚C, and 800˚C for 1 h, respectively

图4. BZN前驱体分别在650℃、700℃、750℃和800℃煅 烧1 h后样品的XRD图谱

(a) (b)

(a) (b)

Figure 5. SEM images of (a) the calcined powder at 650˚C for 1 hour and (b) the sintered ceramic at 1200˚C for 2 hours, respectively

图5. (a) 650℃煅烧1 h粉体和 (b) 1200℃烧结2 h陶瓷样品的SEM图片

(a)

(a) (b)

(b)

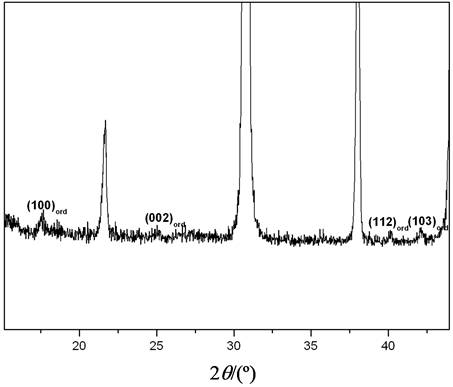

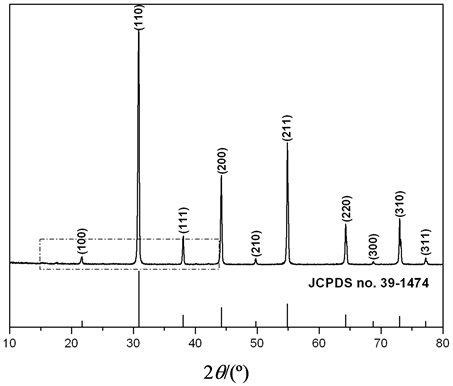

Figure 6. (a) XRD pattern of the BZN ceramic sintered at 1200˚C for 2 h and (b) the zoom-in figure over the 2θ ranging from 15˚ to 44˚

图6. (a) 1200℃烧结2 h后BZN陶瓷的XRD图谱和(b) 其2θ在15˚~44˚范围的放大图谱

织中无孔缺陷,晶粒平均尺寸约2 μm,测得陶瓷的致密度可达理论密度的98%以上。

图6(a)是1200℃烧结2 h后BZN陶瓷的XRD图谱。图中的衍射峰可标定为立方结构的BZN (JCPDS no. 39-1474)。强而尖的衍射峰说明所制备的样品具有高的结晶性。衍射图谱中用虚线矩形框标记部分(2θ范围:15˚~44˚)的放大图谱见图6(b))。由图可见,图谱中存在多个微弱的超晶格衍射峰(比如:2θ~17.7˚),表明所制备的样品为1:2有序结构。研究发现,如果在其它所有因素相同的情况下,Ba(Zn1/3Nb2/3)O3和Ba(Zn1/3Ta2/3)O3等A(B2+1/3B5+2/3)O3结构的陶瓷具备最低介电损耗(Q × f值),则需要处于B位的不同阳离子沿立方钙钛矿晶胞的[111]方向具有1:2长程有序排列(..B2+ B5+ B5+..)[13] -[15]。所制备的样品为1:2有序结构可能使BZN陶瓷具有低的介电损耗。此外,由于BZN陶瓷在1375℃左右会发生结构转变[16] -[18],从1:2有序结构转变成无序结构,所以采用传统固相法经高温烧结(1400℃~1500℃)后,通常还需要长时间的低温退火用于提高BZN的结构有序性,获得高的Q × f值。因此,本制备工艺有望在保证BZN陶瓷具有低介电损耗的情况下,取消退火工序从而降低工业能耗。

4. 结论

采用EDTA络合法成功制备了BZN纳米粉体。对前驱体的热分解过程和煅烧过程中的相变做了系统研究。钙钛矿相BZN粉体的最佳煅烧工艺为650℃煅烧1 h,粉体形状近于球状,平均直径约40 nm。同时粉体中存在微量BaCO3杂相,煅烧温度升高至800℃仍难完全去除。所制备粉体在1200℃烧结2 h得到单相BZN陶瓷,致密度达到了理论密度的98%以上,晶粒平均尺寸约2 μm。

NOTES

*通讯作者。