1. 引言

准噶尔盆地西北缘二叠系沉积时期广泛发育多种类型的砂砾岩油藏,五八区上乌尔禾组以冲积扇、扇三角洲为最重要的油气储层类型。近年来对于冲积扇沉积特征的研究进展较快,研究成果颇丰,对小区域的沉积相、沉积微相分析研究较为细致,但对整个上乌尔禾组的沉积特征及沉积相分布没有系统研究,对冲积扇体的描述亦是采用整体连片处理的方式,不够深入。笔者通过总结前人的研究成果,结合对岩心、测井、录井、地震资料的详细分析和解释,对上乌尔禾组的沉积相进行了系统的细致的描述,并对单个扇体进行了刻画,体现出扇体的分布及叠置关系,对油气的进一步勘探与开发起到了一定程度的指导意义。

2. 区域地质概况

五八区位于准噶尔盆地西北缘西部隆起带上,包括红车断阶带、克—百断裂带和中拐凸起以北的地区。从构造位置上讲,西北缘断裂带介于西准噶尔褶皱山系与准噶尔地块之间,全长250 Km,宽20 Km,面积约5000 Km2。研究区西南部紧邻红山嘴断块区,北部毗邻南白碱滩断裂带,东北部与百口泉探区南部相邻,东南部为玛湖凹陷,面积约为460 km2,呈鼻隆形态,北翼平缓,以斜坡向玛湖凹陷过渡。五八区位于准噶尔盆地西北缘西部隆起克百断裂带下盘和中拐凸起东北翼。在石炭纪古隆起开始形成,二叠纪早期开始断裂逐渐形成断陷盆地,二叠纪中晚期断陷盆地开始扩张,二叠纪末期开始萎缩。上二叠统上乌尔禾组地层呈超覆沉积,与下伏二叠系佳木河组呈角度不整合接触[1] 。二叠系上乌尔禾组为主要产油层之一,构造形态为向东南倾的单斜,地层倾角5~10度。

研究区目的层位为二叠系乌尔禾组。根据现场岩心观察、地表露头及岩石薄片分析,发现下乌尔禾组主要以砂砾岩、细砾岩、砂质砾岩沉积为主,岩性组合为(泥质)砂砾岩、泥质含砾砂岩与砂质泥岩、泥岩;上乌尔禾组岩性组合为砂砾岩、砂质砾岩、泥质砂岩及泥岩,主要以粗粒沉积为主,颗粒比下乌尔禾组粗。上乌尔禾组主要发育冲积扇,扇体的面积大且厚度大[2] 。因此,对冲积扇体系的精细研究对上乌尔禾组的油气开发具有很重要的意义。

3. 研究区冲积扇体系的研究

根据前人的研究成果,结合研究区的钻井、测井和录井等资料,笔者认为研究区二叠系上乌尔禾组是超覆在佳木河组火山岩地层上的一套碎屑岩地层。其地层岩性以砾岩、砂质砾岩、砂砾岩等粗粒沉积岩为主,并且该粗粒岩性连续沉积厚度近一百米,排除了河道滞留沉积砾岩的可能。经过研究笔者认为研究区上乌尔禾组主要发育的沉积相为冲积扇、扇三角洲,其中冲积扇相被划分为扇根、扇中、扇端三个亚相,由于受到断层的控制和水流强度的作用,扇端亚相发育面积很小或不发育;扇根亚相可细分为扇根主河道、主槽、槽滩、漫洪带四个微相,扇中亚相可细分为扇中主河道、辫流线、辫流砂岛、漫流带四个微相,扇缘亚相发育面积很小或不发育(表1)。

3.1. 沉积微相分析

3.1.1. 扇根亚相

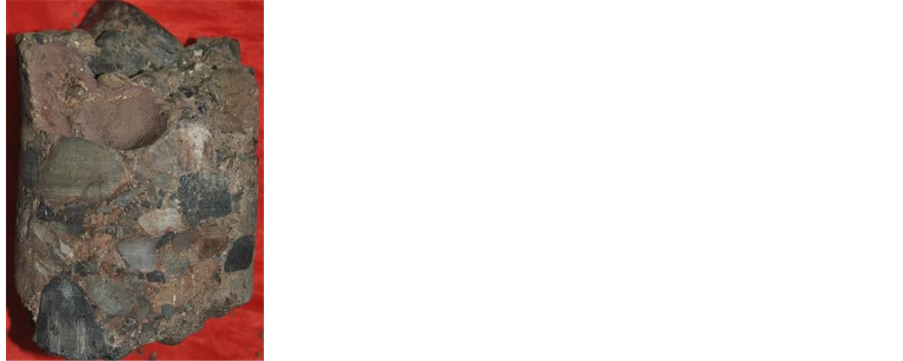

主槽:主槽位于扇根中部,顶端正对山口。横断面呈底部微下凸的宽浅槽形。主槽沉积物是一套很厚的砂砾岩。砾岩含量通常在90%以上,夹少量局部回流、涓流所形成的中细砂岩透镜体,重矿物含量高(图1)。普遍发育洪积层理。剖面上泥质含量以底部最高,向上减少,颗粒支撑的砾岩较为发育[3] 。电性曲线特征为高幅箱型或漏斗形。

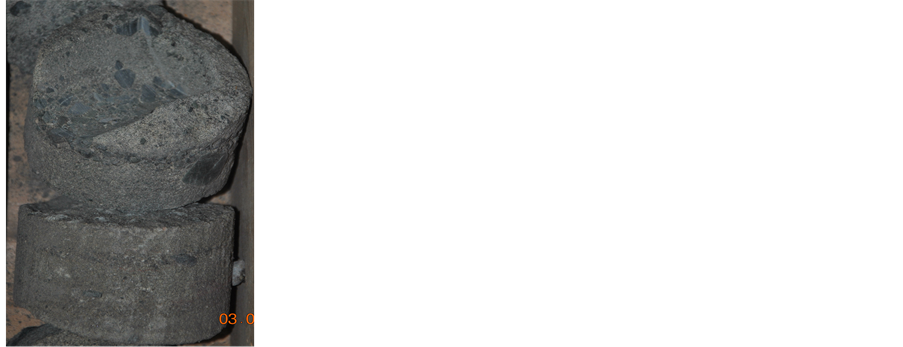

槽滩:槽滩是扇顶的主槽与相对高部位漫洪带间的过渡地带,多呈狭窄条带状介于主槽和漫洪带之间。该微相以砾岩、砂砾岩、粗砂岩、砂质砾岩为主夹薄层不纯泥岩,砾岩含量在70~90%之间,泥质含量较高,洪积层理发育,颗粒支撑砾岩少见(图2)[3] [4] 。钻井剖面中与主槽沉积的区分主要靠电性曲线来辨别,它的电阻率较低,自然电位幅度中等,锯齿清楚,旋回性不明显。

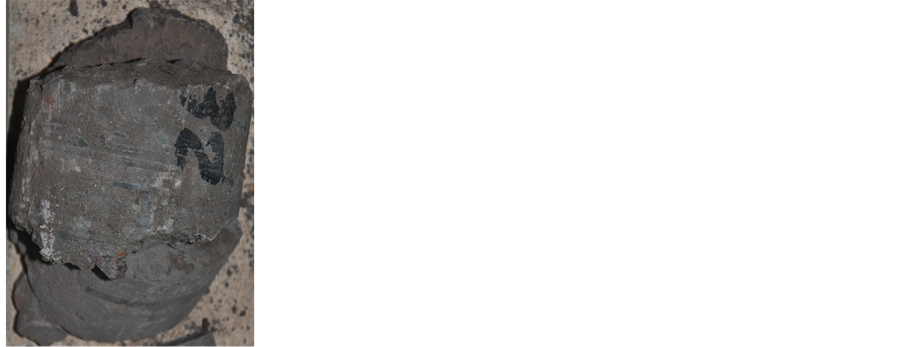

漫洪带:漫洪带是扇顶表面上突起的部分,仅在特大洪水期才接受沉积。其沉积物多呈棕黄、黄褐

Table 1. The division of Alluvial fan micro-facies in upper-WuErHe group of 5-8-area

表1. 五八区上乌尔禾组冲积扇沉积微相划分

(注:主河道微相是研究区内的一种特殊微相,在冲积扇、扇三角洲相内均有发育。其水流冲刷、搬运能力强,主要发育较厚的滞留碎屑支撑的砾岩和砂砾岩,其电性特征为GR高值,RT为高阻箱型、SP负偏。扇根和扇中的主河道中通常出现泥质含量较高的砾缘缝,扇三角洲平原与扇三角洲前缘主河道的砂砾岩中泥质含量减少,颜色变深。在五区发育的连续叠置的主河道为研究区内主要的储层。)

Figure 1. Sepia-colored sandy conglomerate from P3W1, 2735.5 m in W1 Well

图1. W1井,2735.5 m,P3W1,棕褐色砂质砾岩,主槽

色,岩性为含砂砾泥岩或泥质砂砾岩,颗粒直径比主槽、小很多,且分布不均,成团块状集结(图3)。

3.1.2. 扇中亚相带

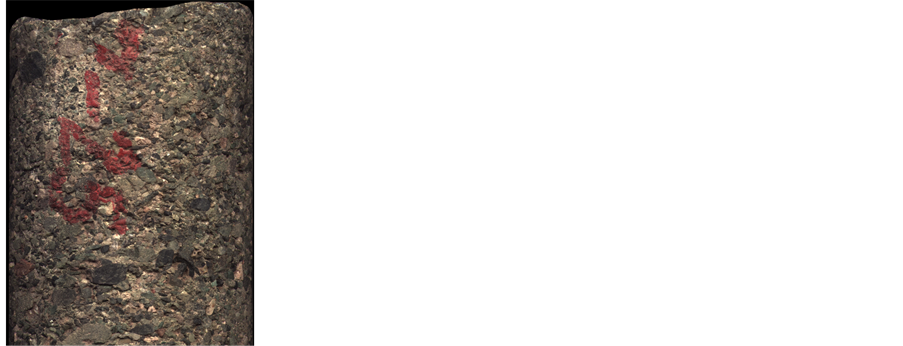

辫流线:辫流线是主槽在扇中部位的分支,大体呈辐向散布。一般宽10~15米,深1~5米,可达10米以上。沉积物为主槽携带的砂砾,一般厚数米,砾岩百分比占70~90%,粒度中等,分选略好,含泥量则有所增加(图4)。洪积层理和大型多层系交错层理广泛发育[5] 。电性曲线由多个韵律组成锯齿形正旋回形态,中高阻,自然电位辐度中等。

辫流砂岛:辫流砂岛是辫流线中间或边缘的含砾石的砂滩。面积不大,顺辫流线走向延伸,沉积物粒度较辫流线细,含泥量略高,砾岩岩比在50~70%,普遍发育大型交错层理,洪积层理次之(图5)。电性特征和槽滩微相相近,但电阻及自然电位幅度都变小。

漫流带:漫流带是辫流线间高部位,只接受漫洪期细粒悬浮沉积,边部往往有砂岛镶边。沉积物为砂质泥岩及泥质砂岩,含少量细砾石(图6)。见块状层理及不规则层理,偶见根系印痕及植物碎肩。电性

Figure 2. Taupe pebbly coarse sandstone from P3W1, 2385.1 m in W2 Well

图2. W2井,2381.5m,P3W1,灰褐色含砾粗砂岩,槽滩

Figure 3. Sepia-colored Taupe pebbly sandy mudstone from P3W1 2402.2 m in W2 Well

图3. W2井,2402.2m,P3W1,棕褐色含砾砂质泥岩,漫洪带

Figure 4. Sepia-colored sandy small conglomerate from P3W1, 3062.3 m in W3 Well

图4. W3井,3062.3 m,P3W1,棕褐色砂质小砾岩,辫流线

Figure 5. Brown-gray sandy small conglomerate from P3W1, 3212.2 m in W4 Well

图5. W4井,3212.2 m,P3W1,棕灰色砂质小砾岩,辫流砂岛

Figure 6. Sepia-colored shaly sandstone from P3W1, 2704.1m in W1 Well

图6. W1井,2704.1 m,P3W1,棕褐色泥质砂岩,漫流带

与漫洪带相似。辫流线在扇体建设过程中不断迁移,三种微相交互出现于扇中沉积物剖面中,形成指状分叉型曲线。

3.1.3. 扇缘亚相

扇缘亚相带虽有次生扇和由小股水流沉积的粗碎屑岩,但比例很小,主要是细粒泛滥沉积,实际是冲积扇和其它环境(如辫状河流等)的过渡部位,沉积物为灰绿色、灰褐色,岩性为砂质泥岩、泥岩、粉砂岩,常混有少量粗粒砂及小砾石,可发育块状层理、小型洪积层理。其微相划分为扇缘河道和泛滥平原两个微相。

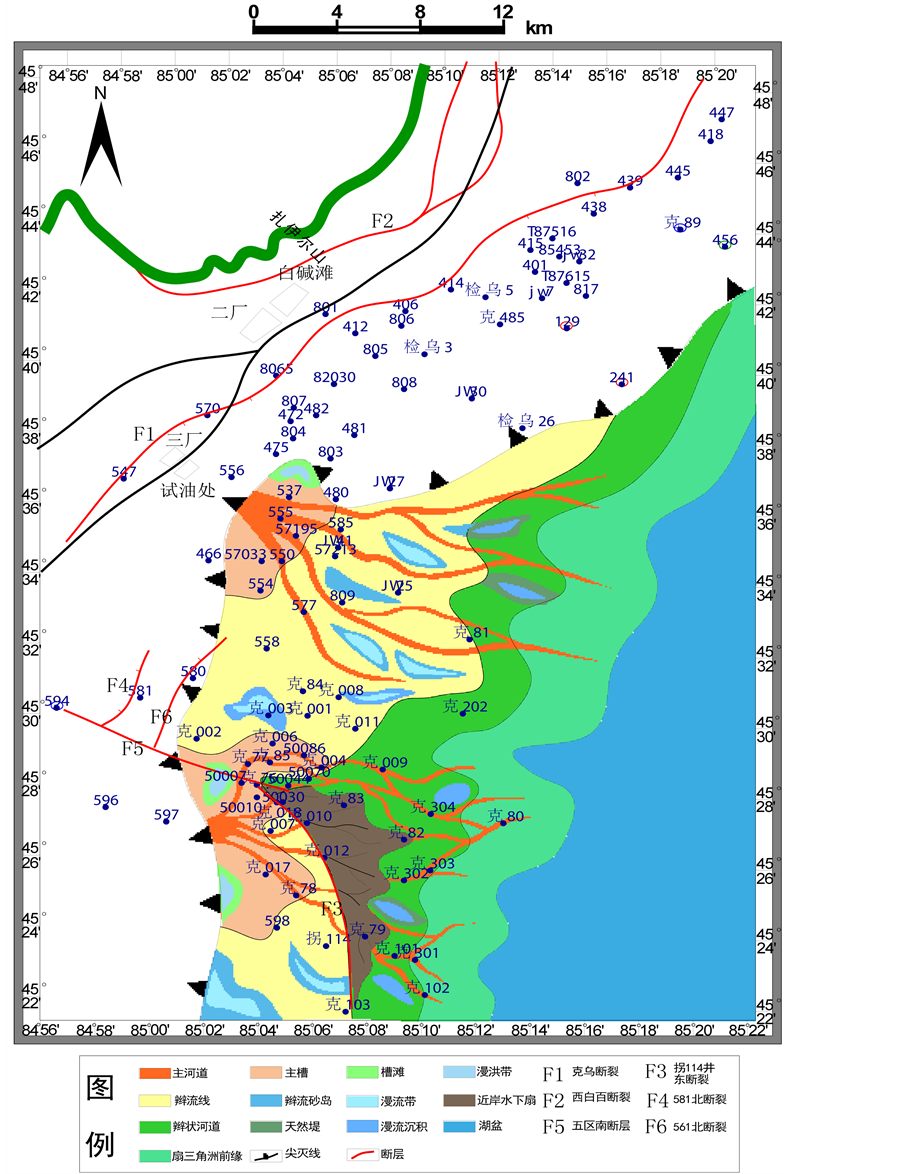

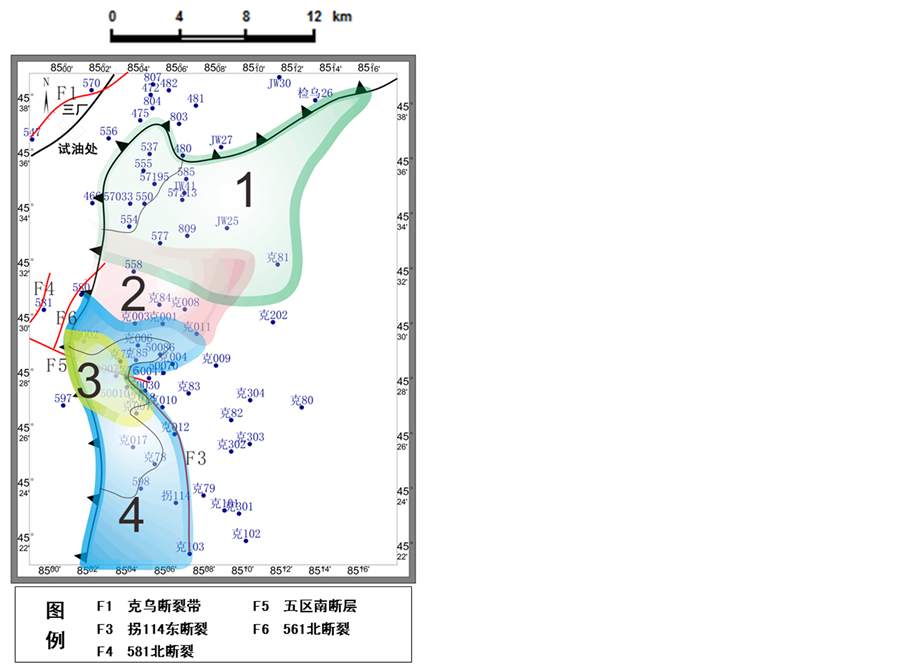

3.2. 沉积相的平面展布

二叠系上乌尔禾组(P3w)在五区分布最为广泛,八区分布的面积较小[3] -[7]。依据各井的岩性、物性、电性、地震方面的资料,对研究区上乌尔禾组沉积相的展布进行了研究,结合联井沉积相剖面图绘制了沉积相平面分布图。上乌尔禾组沉积早期,在上乌尔禾组1段沿拐114东断裂一侧发育了一大片水下扇沉积。近物源处发育冲积扇,沉积微相主要为主槽和辫流线;靠近湖盆主要发育扇三角洲平原亚相、扇三角洲前缘亚相(图7)。

整个上乌尔禾组共分为三段(从下到上依次为P3w1、P3w2、P3w3),一段冲积扇发育的面积最大,湖盆面积最小,二段冲积扇的面积有所减小,三段扇体基本不发育,陆地面积大幅度减小,湖盆面积最大。整个上乌尔禾时期呈水进过程,物源向西边后退。上乌尔禾组与下乌尔禾组地层表现为继承性,两者界限为阶段性水进的间歇期,这种水进作用会形成一系列超覆不整合,发育退积式的垂向沉积,从油气成藏角度来讲,该期沉积中心发育大套泥岩,为良好的烃源岩,水进过程容易形成砂体尖灭在泥岩的背景中,这种砂体最容易捕获泥质烃源岩生排出的烃类流体。

3.3. 扇体的刻画

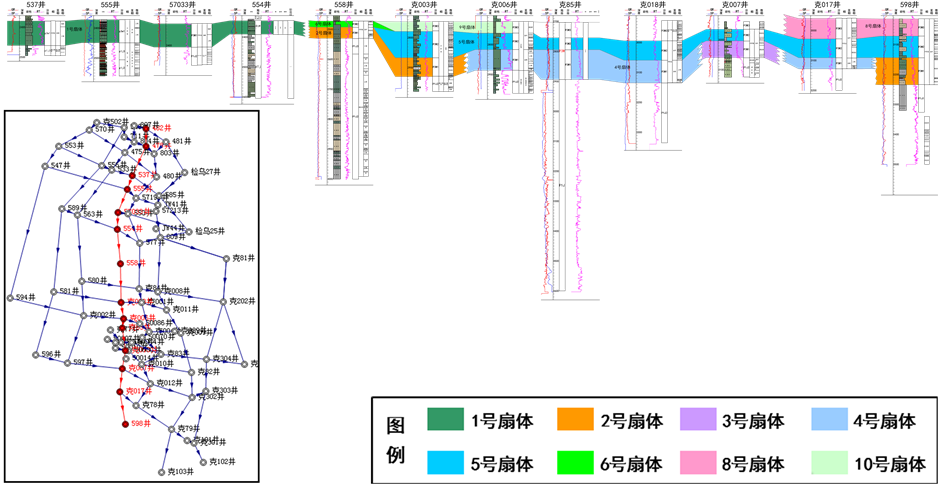

冲积扇的发育受构造运动、古地貌、湖平面变化、沉积物供给等多种因素的控制。五、八区上乌尔禾组冲积扇覆盖的面积、厚度均很大,笔者认为该区沉积为一个冲积扇群,而非单一的冲积扇体。通过研究发现地震剖面和连井沉积相对比剖面均有扇体叠置的特征,即扇上有扇、侧向迁移、扇外有扇特点(暂定名:叠覆扇)。经过精细的微相分析及横向对比,结合测井资料、地震沉积相的解释,在沉积相平面展布图的基础上识别并刻画出10个冲积扇体。

3.3.1. 扇体剖面分布特征

由于上乌尔禾组整体为一个水进的沉积过程,扇体规模从下到上依次减小。上乌尔禾1段(P3w1)扇体面积普遍较大,岩性多为砂砾岩,粒度粗,物性好,为形成优质储层创造了良好的条件[8] 。图8为五区上乌尔禾组一条垂直物源方向的微相剖面,在这条剖面上共识别出8个扇体。

上乌尔禾组1段总共发育4个扇体,分别为1、2、3、4号扇体,其中1、4号扇体为主力储油扇体;上乌尔禾2段(P3w2)时期扇体面积、规模都有所减小,岩性以粒径较小的砂砾岩为主,同时也常出现砂砾岩、泥岩互层。这个时期发育了3个扇体,分别为5、6、7号扇体;上乌尔禾3段(P3w3)时期扇体面积最小,物性差,岩性多为泥岩,几乎不含油。这个时期发育了3个扇体,分别为8、9、10号扇体。

3.3.2. 扇体平面分布及特征

1) 上乌尔禾1段(P3w1)

上乌尔禾1段(P3w1)沉积时期,发育1、2、3、4共四套扇体。其中1、4号扇体同时发育,面积较大,岩性以砂砾岩为主,发育主河道、主槽、辫流线等微相。3号扇体面积小、厚度小,为上乌尔禾时期最

Figure 7. Deposition facies diagram of upper-WuErHe group

图7. 上乌尔禾沉积相图

小的扇,扇根不发育;相邻的2号扇同期发育,扇中亚相泥质含量较高,漫流带微相发育。时间上,2、3号成扇时期比1、4更早些(图9)。

Figure 8. Superimposed fan bodies profile of 537well-598well

图8. 537井–598井扇体叠置剖面图

Figure 9. Superimposed fan bodies diagram of member 1 in upper-WuErHe group

图9. 上乌尔禾组1段扇体叠置图

1号扇体岩性较粗,发育扇根和扇中亚相,主要的沉积微相为主槽和辫流线,其电性特征为扇根Rt曲线为高阻微齿,扇中正旋回明显;2号扇体岩性以绿灰色砂砾岩,棕褐色砂质泥岩为主,主要发育辫流线和漫流带微相,仅发育扇中亚相,旋回性明显,Rt曲线为中幅齿状;3号扇体岩性以褐灰色、深灰色泥岩,棕灰色砂质泥岩,褐灰色砂砾岩为主;扇中亚相的测井曲线呈明显的正旋回,Rt曲线为高幅齿状;4号扇体发育扇根和扇中亚相,为上乌尔禾1段物性、含油性都较好的一个扇体,该扇体Rt曲线整体为高阻,呈微齿箱型。

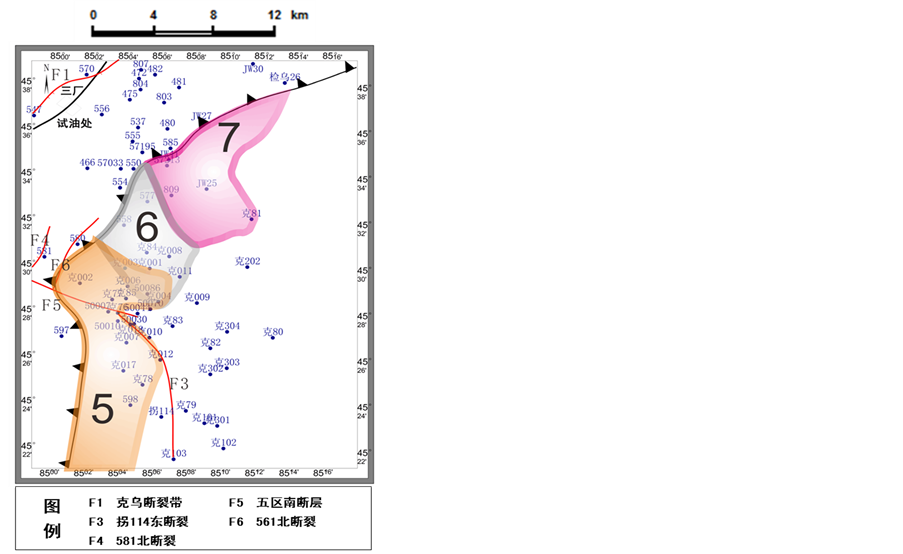

2) 上乌尔禾2段(P3w2)

上乌尔禾2段(P3w2)沉积时期,发育5、6、7共三套扇体。其中5、7号扇先发育。5号扇与下伏4号扇有一定继承性,发育扇中主河道、辫流线、漫流带微相。6号扇体主要发育辫流线、漫流带、辫流砂岛。7号扇体与下伏1号扇有一定继承性,泥岩与砂砾岩互层,发育辫流线、漫流带微相(图10)。

5号扇体为上乌尔禾组2段(P3w2)最大的一个扇体,也是物性最好的一个扇体,发育扇中主河道和扇中辫流线微相,这两个微相为5号扇体里的有利相带,5号扇体的电性特征为Rt曲线大部分为中幅的齿状箱型,电阻率较P3w1时期的扇体电阻率低;

6号扇体发育扇中亚相,岩性多为灰绿色砂砾岩、灰绿色泥质粉砂岩、绿灰色泥岩,为上乌尔禾组2段里泥岩含量较少的一个扇体。其Rt曲线特征为中幅齿状,正旋回明显,较P3w1时期的扇体电阻率低;

7号扇体Rt曲线幅度变化较大,有反旋回的特征,较P3w1时期的扇体电阻率低。

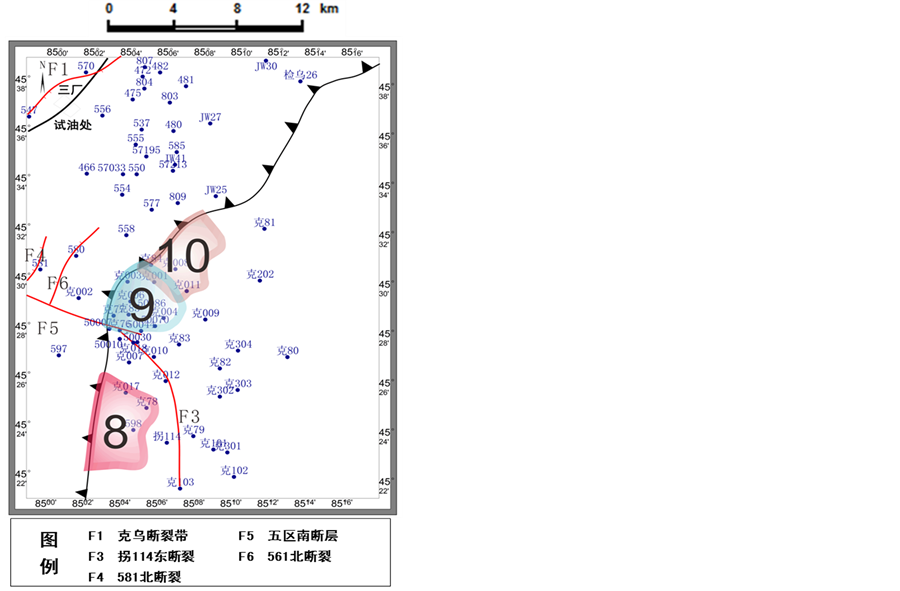

3) 上乌尔禾3段(P3w3)

上乌尔禾3段(P3w3)沉积时期,共发育8、9、10共三套扇体。三个扇体基本同时发育,岩性多以泥岩为主,主要发育扇中、扇缘亚相,扇体面积都较小,储层物性较差,含油性差(图11)。

8号扇体岩性以棕褐色、杂色砂质泥岩,杂色不等粒砂岩为主。扇体整体电阻率值偏低,Rt曲线主

Figure 10. Superimposed fan bodies diagram of member 2 in upper-WuErHe group

图10. 上乌尔禾组2段扇体叠置图

Figure 11. Superimposed fan bodies diagram of member 3 in upper-WuErHe group

图11. 上乌尔禾组3段扇体叠置图

要呈平直型,部分深度呈微齿箱型。

9号扇体电阻率值低,出现大套的泥岩,Rt曲线呈微齿箱型。

10号扇体岩性以深灰色、绿灰色砂砾岩为主,含有少量绿灰色、深灰色泥岩,RT曲线呈低幅微齿,正旋回明显。

通过对上乌尔禾组扇体的刻画,结合二次解释对扇体物性的分析,认识到1、4、5号扇体为物性、含油性好的扇体,发育的主河道、主槽、辫流线微相均为有利的含油相带,具有较大的进一步勘探开发的潜力。

通过对上乌尔禾组时期的叠置扇体刻画,归纳出了该时期的扇体特征,见下页表2。

4. 结论

1) 准噶尔盆地西北缘五八区二叠系上乌尔禾组以“叠复扇”沉积序列的多期冲积扇叠置为主要特征,岩性是以细砾岩、小砾岩、砂砾岩和含砾砂岩等为主粗粒碎屑岩。

2) 研究区上乌尔禾组冲积扇相可分为扇根、扇中和扇缘三个亚相,其中扇根亚相细分为扇根主河道、主槽、槽滩、漫洪带四个沉积微相,扇中亚相细分为扇中主河道、辫流线、辫流砂岛、漫流带四个微相,扇缘亚相细分为扇缘河道、泛滥平原2个微相。

3) 通过对沉积相平面展布规律的研究,结合地震解释和联井剖面的旋回对比将五八区上乌尔禾组冲积扇群细分为10个扇体,在平面上刻画出各扇体的位置和相互关系,并运用二次解释方法对各扇体的物性进行了比较,指出物性相对较好的扇体为1、4、5号扇体,体现了研究区的找油潜力,为研究区进一步的勘探开发提出了指导性的意见。

Table 2. Characteristic of fan body in upper-WuErHe group

表2. 上乌尔禾时期扇体特征表

NOTES

*通讯作者。