1. 引言

鄱阳湖位于长江南岸江西省北部,是目前长江中下游仅存的两个大型通江湖湖泊之一。在长江流域中发挥着诸如调蓄洪水、保护水资源、支持生物多样性等巨大的生态功能,维系着鄱阳湖区及长江中下游地区的生态安全。由于受长江和五河(赣江、修水、饶河、信江、抚河)的影响,鄱阳湖出现季节性的水位涨落。丰水期湖面一望无际,面积达4600 km2,而在枯水期湖面缩小至500 km2左右。鄱阳湖水位波动对鄱阳湖鸟类栖息、植物生长、湖区人畜健康以及水资源安全[1] 等具有重要影响。针对鄱阳湖水位变化问题,学者们进行了广泛的研究。闵骞[2] 根据鄱阳湖多年水位资料,以都昌站为代表,对鄱阳湖水位的基本特征、退水过程及演变趋势进行统计分析,并预测三峡工程对鄱阳湖水位的影响。万中英等[3] 和黄淑娥和钟茂生[4] 根据流域降水对鄱阳湖水位的影响而建立的水位变化降水预测模型。从以上的研究中,学者们希望建立模型对鄱阳湖的水位进行模拟预测,所用方法主要集中于使用历史资料,此类模型的预测精度依赖于历史资料或者现有可获取的资料,但是并没有明确给出未来鄱阳湖水位如何变化。刘小东和任兵芳[5] 研究发现人类活动是导致鄱阳湖近年来平均水位、最低水位降低趋势明显,且低水位出现时间提前、持续时间延长的主要原因。事实上,气候变化对鄱阳湖流域水文水资源的影响也同样显著,郭华等[6] 研究发现鄱阳湖气候变化在长江流域中比较突出,该流域1990s暖湿气候加强、气温升高、降水和暴雨频率增加以及蒸发量下降强化了五河流量的增加趋势。同时,在气候变化的背景下,郭家力等[7] 预测21世纪未来鄱阳湖流域大部分区域的降水量有所增加,在本世纪末最大可能增加11.15%。降水蒸发等要素的变化改变了水量时空分布格局,而湖泊水位是水量的直观表现形式。因此,有必要对鄱阳湖流域未来水位变化受气候变化影响程度做出评估,以确保鄱阳湖流域防汛抗旱的科学决策、水资源的高效利用、水生态健康以及湖区经济等的可持续发展。

2. 研究方法和数据

本文首先通过实测水位和实测降水、气温等因子建立人工神经网络模型,然后利用统计降尺度方法得到的基准期和未来气候因子预测结果,基于已建立好的人工神经网络模型得到基准期和未来鄱阳湖水位序列,从而分析鄱阳湖流域未来水位的变化情况。

2.1. BP神经网络简介

人工神经网络是对人脑若干基本特性通过数学方法进行的抽象和模拟,是一种模仿人脑结果及其功能的非线性信息处理系统。它是在现代神经科学研究成果的基础上提出的,通过模拟大脑神经网络,对信息进行处理。人工神经网络具有大规模并行计算、较强的容错性、自适应、自组织、自学习、非局域性等特点,因此涉及自然科学、社会科学、应用科学和综合性交叉学科等各个方面,在许多领域都得到了广泛的应用。

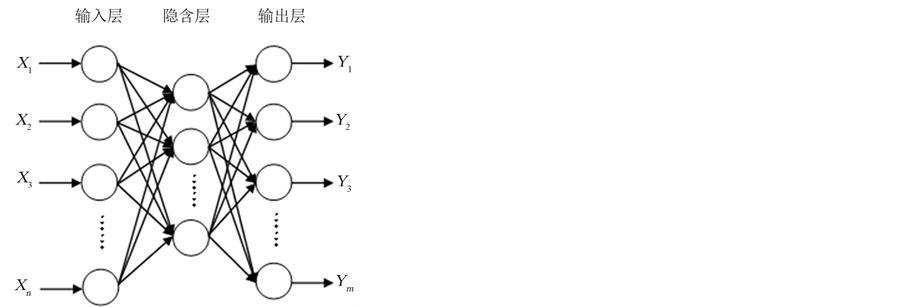

BP神经网络(Back Propagation Neural Networks)——反向传播神经网络模型,是人工神经网络模型中最为重要的网络之一,在水文水资源方面得到了广泛的应用。诸多学者[8] -[11] 的研究结果表明,BP神经网络模型具有很高的模拟精度。BP神经网络可以有多层,图1给出三层网络示意图。三层BP神经网络包括输入层、隐含层和输出层,每一层神经元的输出信息均传到下一层。BP神经网络的工作过程分为训练期和工作期两部分[10] 。训练期分为输入信息的正向传播和信息误差的反向传播两个过程。在正向传播过程中,输入信息按照输入层、隐含层、输出层的顺序进行逐层处理,每一层神经元只能影响下一层神经元。如果输出层的输出与所给的样本希望输出不一致,则计算输出误差,转入误差反向传播过程,将误差按照原来的联接通路返回。通过改变各层神经元的权值,使输出误差达到最小。按照以上步骤对训练样本集中的每一个样本进行重复,最终使训练样本集的整体误差满足要求为止。此时,各层神经元之间的联接通路和权值就固定下来,然后开始工作期,需要注意的是工作期只有输入信息的正向传播。

2.2. 研究数据

本文采用的水位数据为1982~2001年鄱阳湖区康山、棠荫、都昌和星子水位站实测逐日水位。采用鄱阳湖流域的13个国家气象站点的实测逐日降水和气温数据建立统计降尺度模型。经算术平均得到鄱阳湖6个子流域的平均降水和气温——抚河(南城、广昌)、赣江(宜春、吉安、遂川、赣州、樟树)、湖区(波阳、南昌)、饶河(景德镇)、信江(贵溪、玉山)和修水(修水)。本文选用的GCM为耦合模式比较计划第五阶段(CMIP5)中应用比较广泛的BCC-CSM1-1和RCP4.5未来排放情景。张志强[12] 采用大尺度气候因子建立了鄱阳湖流域SDSM统计降尺度模型,并用实测降水和气温进行验证,获得很好的应用效果,进而评估未来降水和气温的变化。为避免重复且突出本文主要分析未来水位变化的目的,因此详细的统计降尺度模型建立及验证本文不做赘述,直接采用张志强[12] 验证后的模型得到未来降水和气温。

Figure 1. Schematic diagram of three-layer back propagation neural networks

图1. 三层BP神经网络示意图

3. BP神经网络模拟结果

以1982~2001年鄱阳湖各流域平均日降水、气温以及鄱阳湖水位资料作为输入,建立三层BP神经网络模型。在不考虑长江对鄱阳湖的影响和周边生活生产取水的情况下,湖区的水位主要受各支流汇流、湖区降水和湖区的蒸发决定。因此,本文选取湖区当天平均气温、抚河、赣江、饶河、信江、修水流域提前1~5天平均降水、湖区当天和提前1~4天降水共31个预报因子,对鄱阳湖平均水位进行模拟。其中鄱阳湖水位资料采用康山、棠荫、都昌和星子站实测逐日水位的平均值表示。

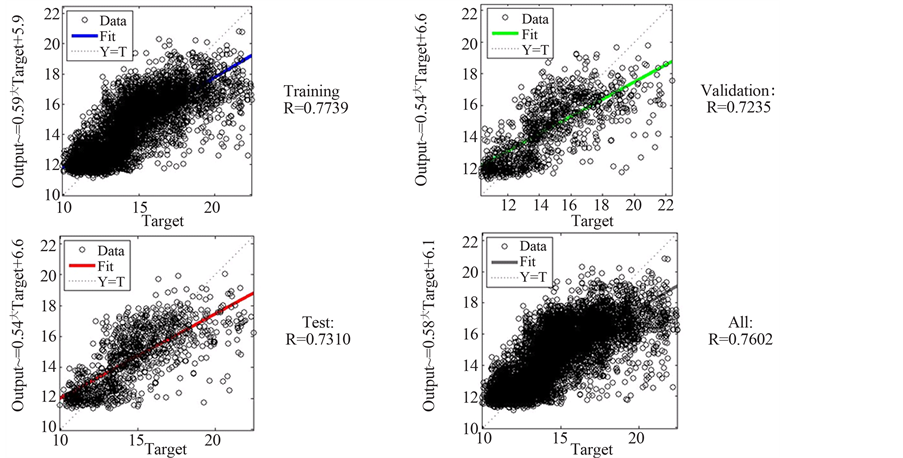

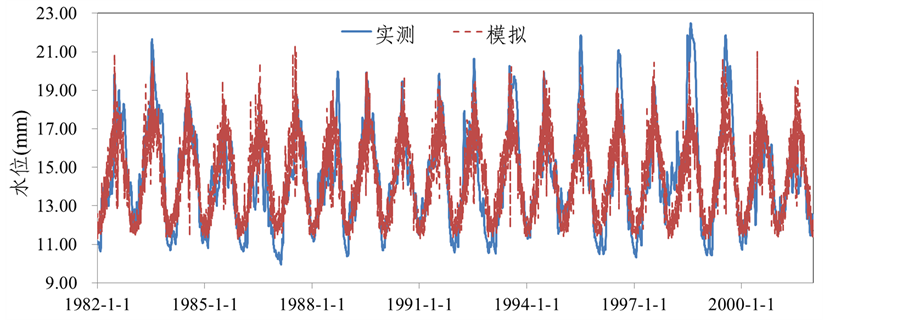

图2显示的是BP神经网络建立的鄱阳湖水位预测模型的效果,由图可以看出训练期(training)、测试期(test)、检验期(validation)和所有(all)样本的回归参数R分别达到了0.7739、7310、0.7235和0.7602。图3所示为BP神经网络模拟的鄱阳湖水位实测值与模拟值的对比情况,可以看出模拟结果大致反映出了实测情况,大部分结果拟合得较好,除了部分极值不太理想,但是实测和模拟极值出现的时间基本是一致的。因此,BP神经网络所建立的模型基本满足了本文的要求。

Figure 2. Results of back propagation neural networks simulation

图2. BP神经网络模拟结果图

Figure 3. Comparison of observed and simulated water levels of the Poyang Lake

图3. 鄱阳湖水位实测值与BP神经网络模拟值对比图

4. 未来鄱阳湖水位变化分析

基于RCP4.5情景和全球气候模式(GCM)的输出结果,采用SDSM统计降尺度方法求得未来鄱阳湖流域的降水和气温系列[13] ,并输入到所建立的BP-NNM得到该情景下基准期(1982~2001)和未来时期(2010~2099)的鄱阳湖水位过程。为了便于统计,将未来时期分为3个阶段:即2020s(2010~2039年),2050s(2040~2069年),2080s(2070~2099年)。

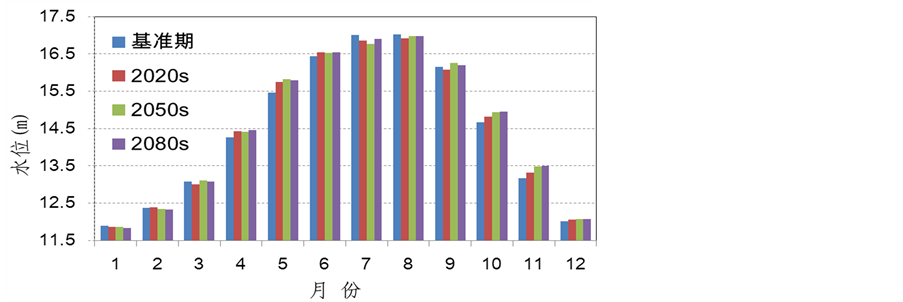

通过对逐年平均水位的分析,分别得到各时期鄱阳湖多年平均月水位如图4所示。在长期平均情况下,未来各时期相对于基准期同月份的水位变化较小,水位的绝对变幅不超过0.35 m,相对变幅不超过2.5%。未来各时期在4~6月以及10~12月均相对于基准期水位有所升高,其中前者正对应鄱阳湖流域的雨季,后者对应于鄱阳湖的枯水期。其余月份在未来各时期相对于基准期有增有减。

图5逐月给出了未来2010~2099年的年际变化趋势,图中红色竖线将未来90年划分为对应的2020s、2050s和2080s时期,图中黑色实线为10年滑动平均值。总体上看来,未来各月份的平均水位年际变化剧烈,同一月份平均水位在未来不同年份间最大相差1~2 m。各月份的未来变化趋势也有不同,如二月份水位在未来为减少趋势,七月份在未来2050年左右的10年内处于较低水位,八、十月份在未来一直呈现水位上升趋势,九、十一月份在未来2020s时期和2050s时期水位上升,至2080s时期增速放缓甚至下降。

5. 结论

本文通过验证过的统计降尺度方法,将全球气候模式BCC-CSM1-1的输出结果进行尺度降解,得到

Figure 4. Annual mean monthly water levels of future periods compared with baseline

图4. 未来各时期多年平均月水位相对基准期的变化

BP神经网络的输入预报因子,从而模拟得到未来气候变化情景下鄱阳湖水位系列,对未来鄱阳湖水位变化情况进行了分析。研究结果表明:在RCP4.5情节下,鄱阳湖未来平均水位的多年均值变化较小,但是平均水位的年际变化在各月份之间差异较大。

NOTES

作者简介:郭家力(1984-),男,湖北孝感人,讲师,博士,主要从事水文学及水资源开发利用方面的研究。