1. 引言

准中地区位于准噶尔盆地腹部,为中国石化在该区域中部1,2,3,4区块4个探区及其周缘地区的统称。受海西、印支、燕山、喜山运动多期构造旋回的叠合作用,准中地区沉积了石炭、二叠(主要烃源岩层系)、三叠、侏罗(主要勘探目的层系兼烃源岩层系)、白垩、古近系及新近系地层;受盆地东部隆起、南缘山前断褶带、西部隆起和北部陆梁隆起限制,准中地区处于盆地中央坳陷的深洼区,油气资源丰富,是西部勘探重要的接替阵地。

从中部2区块及周缘彩南油田、盆参2、莫北2井区钻井资料分析,油源来自于侏罗系八道湾组煤系地层,主力含油层系为侏罗系三工河组和头屯河组,区内主要侏罗系主要发育J2t、J2x、J1s2-J1s1、J1b3-J1s1、J1b1-J1b2五套储盖组合,油气保存条件较好。源、储分离,油气的运移是本区成藏的关键。本区断裂较少,该区前期构造解释以逆断层为主,次级断层以正断层为主,根据这种观点部署的成1、成3井,虽然都见到油气显示,均为取得大的勘探突破。为了油气勘探的需要,指导下一步生产部署,笔者利用新三维地震资料剖面波阻特征结合区域地质资料,对准中2区块重新进行了详细的构造解析,系统刻画了断裂的性质、产状和空间分布规律,以断裂特征为基础,研究了区内断裂性质及在油气运聚中的作用,并对有利油气勘探区带进行了预测。

2. 区域构造特征

中部2区块位于中央坳陷内,区块主体处于东道海子北凹陷中部,向西达到莫北凸起边缘,东道海子北凹陷是典型的二叠纪凹陷,挟持于陆南凸起和白家海凸起之间(图1)。作为准噶尔盆地的一部分,凹陷演化也经历了张裂断陷、挤压变形、构造稳定和挤压倾斜4个阶段[1] 。东道海子北凹陷内的二叠系呈南厚北薄的楔状体,沉降主要受南侧的白家海断层控制,具有南断北超的特点,凸起上没有或只有较薄的二叠系沉积,表明当时是个相对独立的沉积沉降单元。中生界在凹陷内的沉积厚度变化不大,表现出整体沉降的特点,三叠纪为断陷后期的均衡调整沉降,侏罗纪为挤压拗陷,而白垩纪为台型稳定沉降。东道海子北凹陷内中生界残留厚度变化最大的是上侏罗统,向西和向北明显减薄,地震剖面上表现为削截不整合,说明主要是侏罗纪晚期挤压抬升剥蚀造成的。新生代早期基本继承了白垩纪的构造面貌,从早第三纪晚期开始随着天山的隆升,在挤压造山作用下,陆梁隆起以南地区整体向南倾斜,东道海子北

Figure 1. The Central Block 2 regional location map

图1. 中部2区块区域位置图

凹陷内的沉积体表现出南厚北薄的特点。

3. 走滑断裂证据

走滑断层是指两盘断块体以相对水平位移为主要运动特征的断层,两盘的相对位移方向向右的走滑断层称为右旋走滑断层,位移矢量向左的断层称为左旋走滑断层[2] 。由于产生于独特的应力背景之下,走滑断层具有一系列独特的几何学特征,成为判断走滑断层的一系列标志[3] 。本次研究通过大量的室内地震剖面分析研究,利用相干、曲率等断裂分析技术,结合区域应力场分析,研究认为2区块发育走滑断裂体系。主要证据如下。

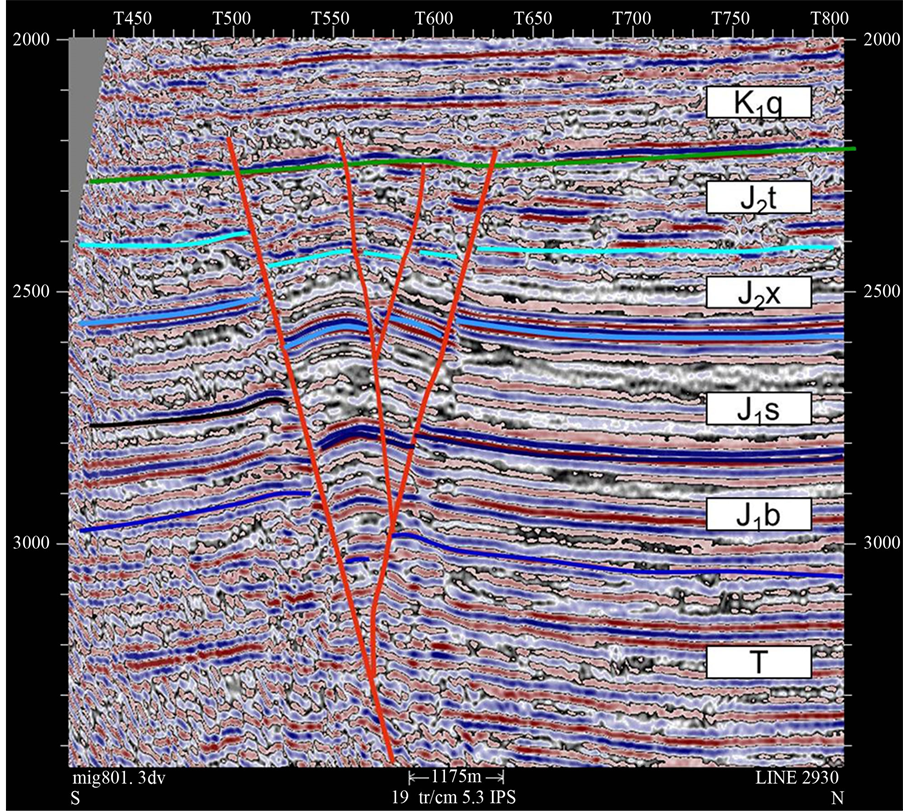

3.1. 断裂剖面特征:断面陡倾,直插基底,可见“花状”构造

走滑断层是从基底向上向外扩展穿过沉积盖层的,所以在地震横剖面上一般呈花状结构,花状构造是走滑断层产生的最典型的变形构造样式。在横切中2区块走滑带的地震剖面上可以发现由一条主干断层(走滑断层)和若干派生断层共同组成一个类似“花”的结构或者“Y”字或者反“Y”字形结构(图2)。主干断层倾角较陡,在深部近于垂直,深部倾角较大,向上有一定的倾斜,倾角变缓,断层顶部倾角更缓,派生断层自浅向深汇集,分别相交于主干断层,每一条派生断层就是一片“花瓣”。由走滑作用产生的褶皱带的宽度通常较与相同倾向普通断裂伴生的褶皱带窄,且褶皱形态较为对称。构成花状构造的最外侧的两个“花瓣”(派生断层)基本限定了褶皱变形的范围,在“花”的内部,地震剖面杂乱显示地层改造强烈,而在“花”的两侧,地层产状通常不会或很少受到走滑作用的影响。

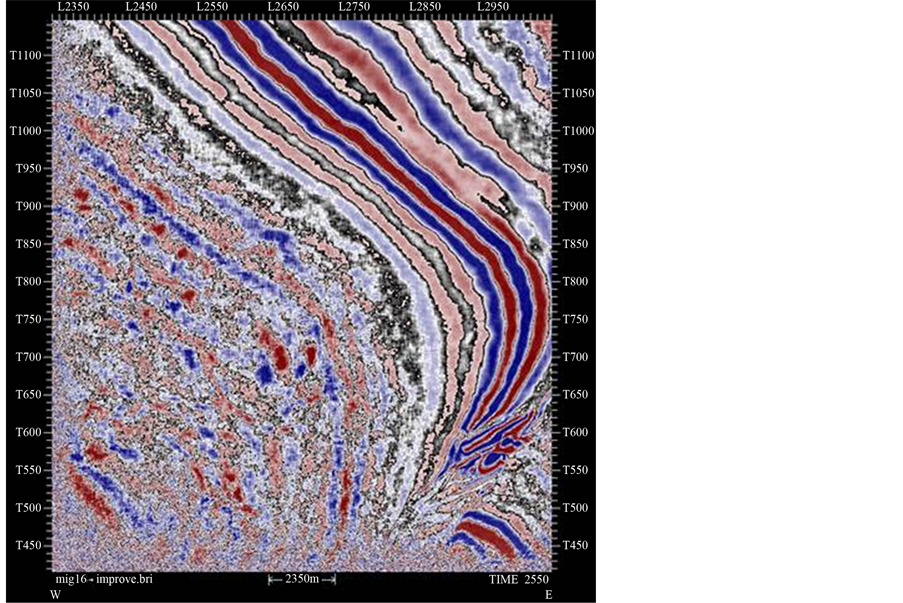

3.2. 断裂平面特征:线状延伸,次级断裂组合呈雁列展布,右行走滑

走滑断裂带是在两侧的力偶作用下形成相对位移的构造样式,在这种力学机制作用下必然形成呈线状延伸的主断裂。纵观全区断裂的展布形态,主体断裂呈直线状贯穿研究区南北,工区其他地方未发现有断层分布。这样的断裂平面展布形态在张性正断层与压性逆断层中均很少见,而在走滑断层中却很常见。地震反射层主干断裂带两侧有大量的次级断裂呈雁列式展布,这种雁列展布的断层组合模式常见于

走滑断裂带中,因为走滑断裂带是在地壳扭应力场作用下产生的形变,所以断层两侧在剪切应力作用下,形成与主断裂斜交的派生构造组合,呈雁列展布(图3)。观察雁行断层与主断层所夹锐角指示方向本盘运动方向,断层为右旋走滑断层。

同相轴的中断或扭曲、波组错动和同相轴面貌的突变等是断层在水平切片上的主要标志,用来确定断层,划分主要断块。如中2区块三维2550 ms时间切片上(图4),本区可看到同相轴明显而有规律的错动,整体表现为右旋走滑特征,与上述平面特征吻合较好。

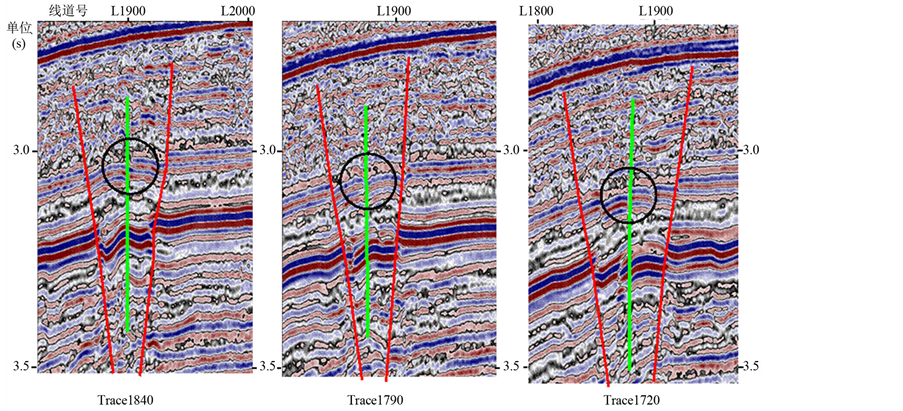

3.3. 空间上呈现“海豚效应”

中2区块三维区断层具有典型的“海豚效应”特征[4] -[7] 。从工区西向东断层性质有了明显的变化,在三维区Trace1840处,断层表现为正断层,Trace1790处,表现为逆断层,Trace1720处,又表现为正断层,在不同的延伸范围断层性质明显不同,正逆交替出现了3次。从剖面上看,断层的两盘不像倾向断层那样可以十分明确地分为上升盘和下降盘,而是此起彼伏,高低错落(图5)。“海豚效应”是走滑断层的独特特征,若出现可以断定本断裂带为走滑断裂带。

Figure 2. Structural interpretation of Line2930 at the Central Block 2

图2. 中2区块Line2930线构造解释

Figure 3. The map of J2t fault distribution at the Central Block 2

图3. 中2区块J2t断层分布图

4. 石油地质意义

准中2区块主力含油层系为侏罗系头屯河组和三工河组,油气来源于阜康凹陷侏罗系八道湾组,油源对比和成藏期次分析表明,油气主要成藏期为K2-E,而断裂均形成于白垩纪之前,在油气大规模运聚之前,断裂已经形成,如何突破近3000 m地层厚度在浅层侏罗系聚集成藏的问题。沟通油源的断层在海西期活动强度较大,受印支——燕山期构造活动影响,断层活动逐渐减弱,进入喜山期,腹部应力条件减弱,断层活动性也略有减小;但在成藏期,深源大断裂处于活动阶段。这说明断裂具备垂向沟通性,是油气垂向运移的主要通道[8] 。

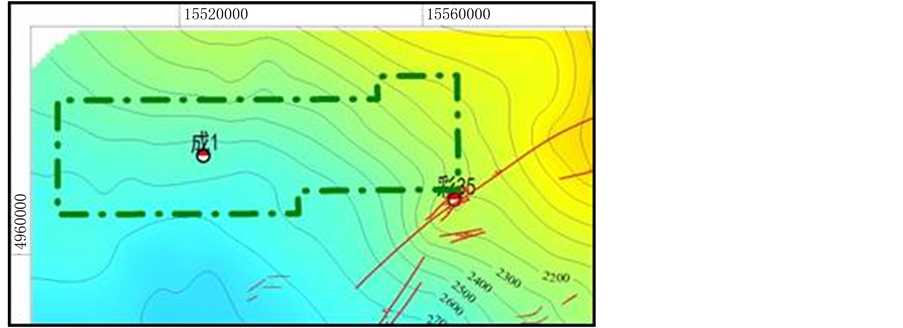

将成藏期目的层J2t进行古构造恢复发现(图6),中2区块三维区地处鼻状构造背景,是油气聚集的有利地区,且在鼻状构造边缘走滑断裂,走滑断层具有纵向切割深度大,断面陡直,分叉断层向上分散,主次断层交错的特点,它能够更好的沟通油源,成为比其他断层更为有效的运移通道。大多数砂体低部位沟通断层,砂体与断裂形成良好的配置关系,因此三维区内断层上盘区为有利勘探区,砂体尖灭处为有利勘探部位。

Figure 4. 2550 ms time-slice at the Central Block 2

图4. 中2区块2550 ms时间切片

Figure 5. Trace1840, Trace1790, Trace1720 seismic profiles at the Central Block 2

图5. 中2区块Trace1840、Trace1790、Trace1720线地震剖面

5. 结论

1) 剖面上发育“花状构造”、平面上次级断裂雁行式展布与空间上存在“海豚效应”等几个方面地震地质证据证明准中2区块发育走滑断裂体系,从时间切片以及沿层相干等方面发现该走滑断裂为右旋走滑。

Figure 6. Reservoir structural map of J2t at the Central Block 2

图6. 中2区块成藏期头屯河组(J2t)构造图

2) 走滑断裂与成藏期匹配较好,通过成藏期目的层构造恢复发现,中2区块三维区地处微幅隆起区,是油气输导的有利地区,且在隆起边缘走滑断裂大量发育,上盘区为有利勘探区,砂体尖灭处为有利勘探部位。