1. 引言

随着以普光气田为代表的礁滩相储层的陆续发现[1] ,四川盆地内针对碳酸盐岩储层的研究掀起了热潮,在石炭系古岩溶储层[2] 、长兴组和飞仙关组礁滩相储层等碳酸盐岩储层中已经取得了丰硕的成果。近年来,在四川盆地中二叠统的栖霞组和茅口组也取得了突破[3] [4] ,构成了区内重要的产气层系之一。以往研究认为,中二叠统碳酸盐岩储层主要储集空间为裂缝系统[5] ,钻探实践表明,在裂缝发育部位虽有较高钻井成功率,但获得的地质储量却较少,而在裂缝发育较差层段如浅滩发育区也钻获了不少储量规模较大的气藏[6] 。因而,查明盆地内中二叠统沉积相带分布规律,对四川盆地进一步开展中二叠统勘探具有重要的实际意义。

对于四川盆地中二叠统的储层研究,前人已做过大量工作,并提出了不同的观点,主要体现于碳酸盐岩台地和碳酸盐岩缓坡两种认识[3] -[9] 。本文拟在综合前人研究成果的基础上,结合大量岩心观察、野外剖面实测和测井资料综合分析,通过编制层序–岩相古地理图,系统剖析四川盆地中二叠统层序格架内岩相古地理特征和有利储层发育的相带分布规律,为该区油气勘探奠定了地质基础。

2. 地质概况

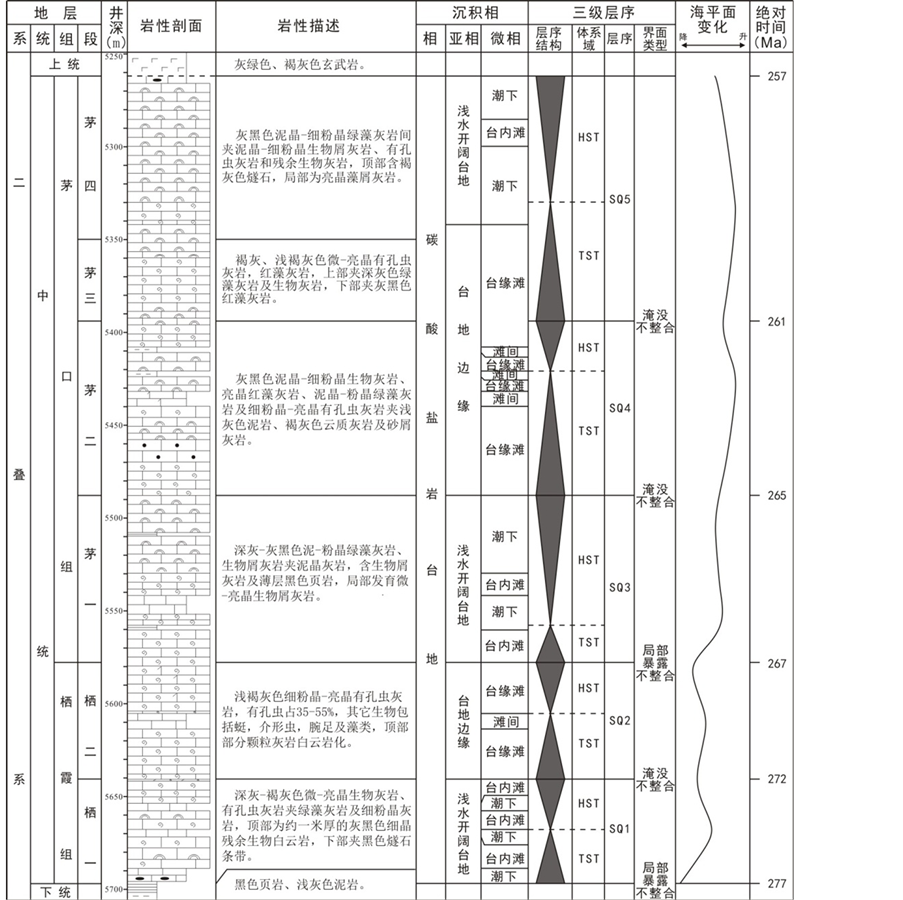

四川盆地属于“扬子准地台”上的一个次级构造单元,是中新生代以后发展起来的大型构造——沉积盆地,位于龙门山断裂以东及重庆市境内,北为米仓山、大巴山,南为大凉山、娄山,西为龙门山、邛崃山,东以齐岳山为界(图1)。盆内中二叠统包含栖霞组和茅口组,整合覆于下二叠统梁山组滨岸沼泽相含煤碎屑岩系之上,其上受东吴运动影响与上二叠统呈不整合接触[10] 。盆内栖霞组厚约23 m~313 m平均125 m,由下而上划分为2个岩性段:一段为深灰、灰黑色泥质沥青质灰岩、泥质生物碎屑微晶灰岩,底部常见眼球状微晶灰岩夹炭质沥青质页岩;二段为浅灰、灰白色微–亮晶生物屑灰岩,普遍白云岩化,溶孔较发育。茅口组整合覆盖于栖霞组之上,厚约119 m~508 m,平均237 m,由下而上可划分为4个岩性段:一段为黑灰色泥质生物屑灰岩与含泥质的泥晶绿藻屑灰岩;二段为灰褐色泥晶生屑灰岩、虫藻灰岩夹亮晶生屑、红藻灰岩,局部夹燧石结核;三段为浅灰、灰白色亮晶蜓灰岩、亮晶红藻灰岩,局部白云石化;四段受剥蚀作用影响大多保存不全,主要为深灰–黑灰色含生物屑泥晶灰岩、泥晶绿藻灰岩和泥晶虫屑灰岩(图2)。其中栖二段和茅三段的(颗粒)白云岩类构成区内主要的储集层位和储集岩[3] [4] 。

3. 沉积相和层序地层特征

3.1. 沉积相类型及特征

根据野外剖面和岩心观察、测井资料综合分析,以岩石学、沉积构造和古生物等多种相标志识别为基础,将四川盆地中二叠统确定为碳酸盐岩台地沉积体系,细分为碳酸盐岩台地和台地前缘斜坡两种相类型,进一步划分出局限台地、浅水开阔台地、较深水开阔台地、台地边缘等亚相。

3.1.1. 碳酸盐岩台地相

(1) 局限台地亚相

岩性特征主要以泥–微晶灰质白云岩、白云质灰岩、泥质或泥晶灰岩为主,发育叠层石构造和鸟眼构造。该相带在研究区分布较为局限,主要分布在盆地西南缘,由于该区靠近康滇古陆和龙门山岛链,距陆缘碎屑的供应区较近,因此形成了潮坪沉积区。

(2) 浅水开阔台地亚相

该亚相在栖霞组和茅口组非常发育。主要特征是海水水体循环良好,水体深度一般在几米到几十米,盐度属于基本正常到略为偏高,生物较丰富,产丰富的竹蜓、珊瑚、腕足和海百合茎等化石。沉积物主要由浅灰色、灰色中–厚层状泥晶灰岩、泥质泥晶灰岩、砂屑生屑灰岩组成。可进一步划分为开阔潮下和台内滩2个微相,其中开阔潮下以泥晶灰岩、含生物屑微晶灰岩等为主;台内滩以亮晶生物屑灰岩为主,该微相也是白云石化作用发生的主要相带,往往形成较好储层。

(3) 较深水开阔台地亚相

主要发育在四川盆地的北缘和东南缘,其岩性以泥-粉晶灰岩,含生物屑泥晶灰岩、含泥灰岩为主,总体颜色较深,为深灰色–灰黑色,生物含量少,局部燧石结核发育。该亚相类型岩石物性较差,不利储层发育。

(4) 台地边缘亚相

1:岩石圈深大断裂:① 安宁河,② 龙门山,③ 城口,④ 七曜山;2:地壳深大断裂:(1) 彭灌,(2) 熊坡,(3) 龙泉山,(4) 华蓥山,(5) 巫溪-铁溪,(6) 黄泥堂,(7) 峨眉-瓦山,(8) 甘洛-小江,(9) 普雄-普渡河;3:盖层深大断裂(含基底断裂);4:盆地范围

1:岩石圈深大断裂:① 安宁河,② 龙门山,③ 城口,④ 七曜山;2:地壳深大断裂:(1) 彭灌,(2) 熊坡,(3) 龙泉山,(4) 华蓥山,(5) 巫溪-铁溪,(6) 黄泥堂,(7) 峨眉-瓦山,(8) 甘洛-小江,(9) 普雄-普渡河;3:盖层深大断裂(含基底断裂);4:盆地范围

Figure 1. Structure outline and tectonic zoning map of Sichuan basin (Tong Congguang, 1985)

图1. 四川盆地构造纲要及构造分区示意图(据童崇光,1985)

台地边缘亚相发育于栖霞组和茅口组上部,平面上主要分布在盆地的西北缘和北缘。包括台缘(生屑)滩和滩间2种微相,其中台缘滩以生屑滩为主,岩性为灰褐色、浅灰褐色、浅灰色亮晶藻屑生物屑灰岩,亮晶藻屑生物屑白云岩,残余生物屑灰质白云岩,偶含燧石结核,该微相白云石化作用强烈,构成有利储集相带;滩间微相指分布于生屑滩之间的相对低洼地带,以灰色含生物屑灰岩为主,储集性能相对较差。

3.1.2. 台地前缘斜坡相

该相类型发育于茅口组上部,多分布在盆地的北缘。根据沉积物特征的差异和沉积地貌特征不同进一步细分为上斜坡和下斜坡亚相,岩性以深灰色、灰黑色泥质灰岩、硅质灰岩、燧石结核灰岩等为主。该相带内岩石致密,不利储层发育。

3.2. 层序地层划分及特征

前人对于包括四川盆地在内的广大华南地区中二叠统的层序地层学研究,已做过较多研究,大多将中二叠统分别划分为5个三级层序[11] [12] 。本文通过详细的野外剖面观测和大量钻井剖面对比分析,识别出以岩性-岩相转换界面为主、古喀斯特作用面及火山事件作用面为辅的层序界面,即淹没不整合、局部暴露不整合和暴露不整合等层序界面类型。其中区域上对比良好的下二叠统梁山组碎屑岩沉积和茅口组顶部的区域不整合面为层序的划分和对比提供了重要的参考,进一步对典型辅助地震剖面及地震反射剖面的深入研究,以及测井曲线标志的识别,将中二叠统划为1个二级层序、5个三级层序,其二级层序为华南二叠纪的二级海平面变化“二分式”的下部[11] ,延时约为20Ma (277~257 Ma) [13] 。其中栖霞

Figure 2. Comprehensive column of sedimentary facies and sequence stratigrapgy of the Middle Permian (Well Dashen 1)

图2. 中二叠统沉积相和层序地层综合柱状图(大深1井)

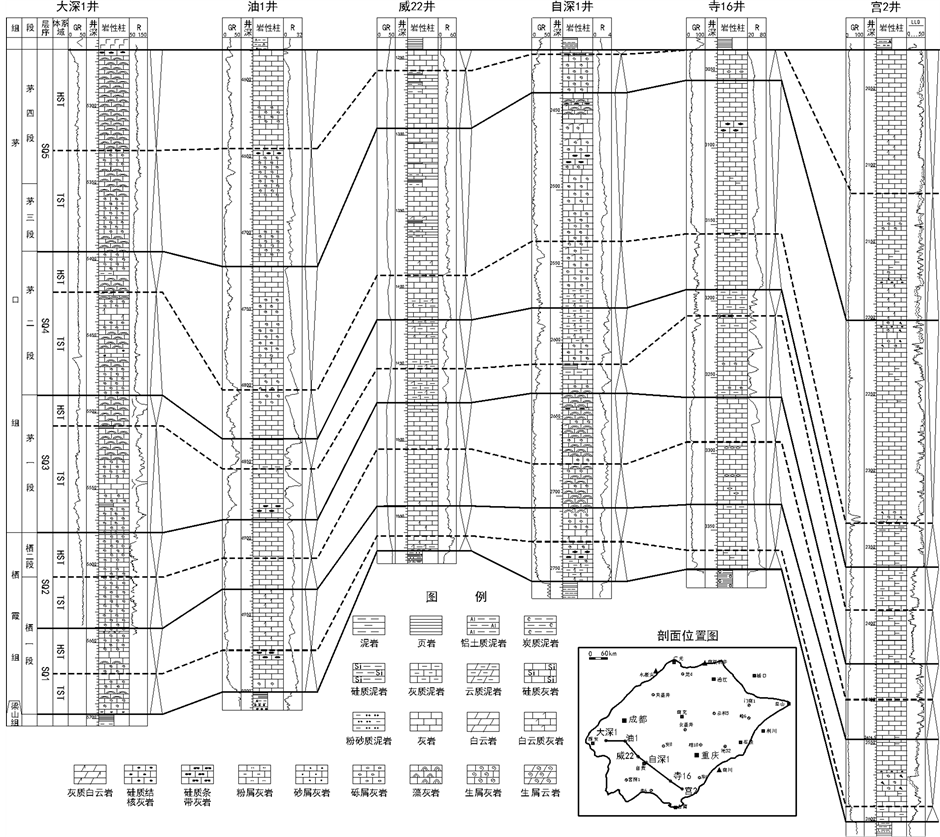

组和茅口组分别划分为2个和3个三级层序,依次命名为SQ1、SQ2、SQ3、SQ4和SQ5,每个层序的界面均为II型界面,层序内部均由海侵体系域(TST)和高位体系域(HST)构成。据此建立了四川盆地中二叠统三级层序地层格架(图3),各层序横向沉积厚度变化较小,层序样式以TST > HST为主,表明在中二叠世盆地内海平整体上是缓慢海进–快速海退过程[14] ;盆地在SQ4期开始接受剥蚀,在SQ5期,受剥蚀面积超过盆地的50%。

4. 层序地层格架下岩相古地理特征

在层序地层学分析的基础上,选择各层序的体系域为编图单元,结合“单因素分析综合作图法”编制研究区中二叠统层序–岩相古地理图件[15] 。本文利用露头剖面和钻井剖面155条,通过典型单井的电性、岩性、沉积相和层序地层学特征分析的基础上,以三级层序界面和最大海泛面为等时界面,统计各单元

Figure 3. The sequence stratigraphic correlation and framework of Well Dashen 1~Well Gong 2 of Middle Permian

图3. 大深1井~宫2井中二叠统连井层序地层对比和地层格架图

地层厚度、灰岩厚度、颗粒岩厚度、白云岩厚度以及相关含量等基础数据,以体系域为编单元,分别编制出地层厚度、灰岩厚度、颗粒岩厚度、白云岩厚度和对应含量为单因素的平面分布图,并对基干井中各个层序和体系域进行详尽的沉积相划分和分析作为编图依据,详细分析连井剖面的沉积相展布规律。然后,在综合上述各种单因素编图成果的基础上,根据沉积物的颜色、泥质含量和代表较深水沉积的硅质岩的分布规律进一步将开阔台地界定出浅水开阔台地和较深水开阔台地的分布区域,结合区域构造背景及演化特征综合分析,再对各个体系域进行岩相古地理编图(图4,图5)。

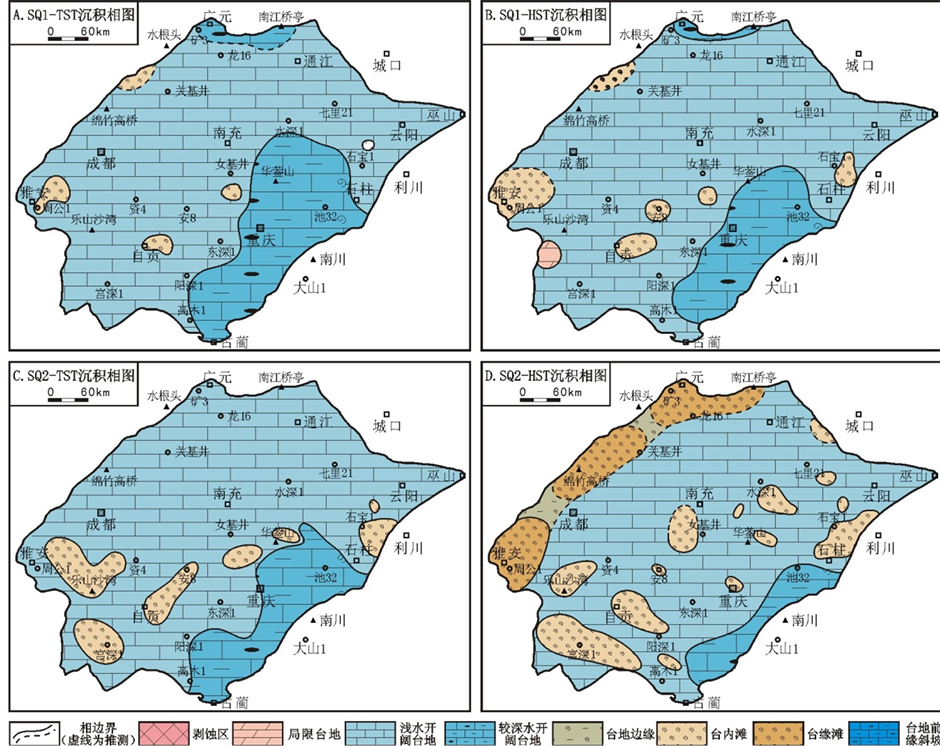

四川盆地中二叠世栖霞期(SQ1~SQ2)海侵方向主要来自盆地东南方向,即由黔北和鄂西向北西方向侵入,次为由秦岭地槽经蜀北侵入,另一支则是由西向东通过龙门山古岛链由西北方向侵入。当时盆地周边,除西有康滇古陆和龙门山古岛链外,东北尚有大巴山古陆,海水比较畅通、平静,整体海水深度较浅,其沉积除古陆边缘外,几乎全为灰岩类;茅口期(SQ3~SQ5)海侵继承了栖霞期海侵的原貌,海侵方向主要来自东南,即由黔北和鄂西向西北方向侵入,次为由秦岭地槽经蜀北侵入,该时期海侵总体规模较栖霞期为大,另一支则是由西向东通过龙门山古岛链侵入。茅口期末,受东吴运动影响,四川盆地

Figure 4. Sequence-lithofacies paleographic map of SQ1~SQ2 of Qixia Formation in Middle Permian in Sichuan basin

图4. 四川盆地中二叠统栖霞组SQ1~SQ2层序–岩相古地理图

整体抬升遭受长期暴露剥蚀作用,茅口组顶部沉积大多保存不全。

4.1. SQ1岩相古地理特征

SQ1-TST期研究区整体具有开阔台地沉积模式,区域上发育浅水开阔台地、台内滩、较深水开阔台地等沉积相带(图4(A))。浅水开阔台地相覆盖大部分研究区,主体以沉积浅灰色、灰色和深灰色泥–粉晶灰岩、含生物屑泥晶灰岩、含燧石结核灰岩,局部白云石化形成粉–细晶白云岩,生物碎屑普遍发育,但含量一般较低。在浅水开阔台地背景下,4处局部高点发育受水动力较强改造的台内滩沉积,主要为灰色、灰褐色亮晶生物屑、藻屑灰岩。较深水台地分布于盆地东南部的华蓥山–重庆–石柱地区和川北的广元一带,沉积水深略大于浅水开阔台地,区域上以深灰色、灰黑色的泥晶灰岩和条带状硅质岩或燧石结核灰岩为主,露头剖面上往往可见硅质条带和泥–微晶灰岩呈薄互层状产出,偶含生物和生物碎屑。

SQ1-HST期研究区整体沉积继承了TST时期的开阔台地沉积模式,区域上发育局限台地、浅水开阔台地、台内滩、较深水开阔台地等沉积相带(图4(B))。相对于TST沉积期,由于受相对海平面下降影响,整体沉积水深变浅,浅水开阔台地相带范围扩大,而较深水开阔台地相带范围向川东南和川北两个方向缩小。局限台地相仅在老龙1井区分布,主要为褐灰色、深灰色泥–微晶含云灰岩、含泥灰质白云岩,局部含燧石。浅水开阔台地相分布广泛,发育灰色、深灰色泥–粉晶灰岩、生物屑泥晶灰岩为主,偶见

Figure 5. Sequence-lithofacies paleographic map of SQ3~SQ5 of Maokou Formation in Middle Permian in Sichuan basin

图5. 四川盆地中二叠统茅口组SQ3~SQ5层序–岩相古地理图(图例同图4)

白云石化现象。台内滩点缀于浅水开阔台地背景上,沉积范围相对TST时期扩大,以灰色、褐灰色或灰褐色亮晶藻屑、虫屑和生物屑灰岩为主,局部白云石化。较深水开阔台地也主要分布于川东南重庆和川北广元地区,范围相对缩小,发育深灰–灰黑色泥晶灰岩为主,偶含少量生物碎屑和燧石结核。值得注意的是,在浅水开阔台地和较深水开阔台地间水深转换带,台内滩相对富集,高能的台内滩的发育与水深的变化带是否存在一定联系尚需进一步深入分析。

4.2. SQ2岩相古地理特征

与SQ1相比,SQ2时期研究区相对海平面整体下降,整体以浅水沉积为主,浅滩相的范围进一步扩大。TST期整体沉积仍为开阔台地沉积模式,区域上发育浅水开阔台地、台内滩、较深水开阔台地等沉积相带(图4(C))。浅水开阔台地分布广泛,以灰色、浅灰色泥–粉晶灰岩为主,普遍含藻屑、蜓、棘皮、藻团粒等生物碎屑,微含泥质、硅质。台内滩在川西南、川东地区等7处区域发育,主体以灰色、灰褐色微–亮晶藻屑、生物屑、藻团粒灰岩为主。较深水开阔台地分布于川东南的古蔺–重庆–石柱一线,以沉积深灰带黑色泥–粉晶灰岩为主,微含泥质。

SQ2-HST期沉积水体进一步变浅,为栖霞期相对海平面最低时,沉积相带向川东南方向迁移,整体具有台地边缘–开阔台地沉积模式,区域上发育浅水开阔台地、台内滩、较深水开阔台地、台地边缘(滩)等沉积相带(图4(D))。浅水开阔台地相分布最广,但相对前期沉积范围缩小,以浅灰色、灰色、灰褐色泥–细粉晶灰岩为主,生物含量较高,但总体以低能的灰泥支撑为主。台内滩分布广泛,总体呈点状散布于浅水开阔台地内,岩性为浅灰色、灰色、灰褐色亮晶、粉-细晶藻团粒、生物屑、藻屑和红藻灰岩,以及(残余)生物屑白云岩和(残余)生物屑灰质白云岩。较深水开阔台地仅限于川东南地区的古蔺–池32井区狭长区域。台地边缘(滩)相带分布于川西、川西北一带,岩性特征类似于台内滩,但白云岩类更发育,主要以(残余)颗粒白云岩、细晶–中晶白云岩和灰质云岩或云质灰岩,该相带的确定主要考虑以下两点:① 四川盆地西缘靠近川西海槽,区域上具有自东向西水体由浅变深的趋势;② 在川西–川西北一线呈条带状分布有高能生屑滩,具有台地边缘滩的形态,该带以西广大地区主要以开阔台地为主,该解释符合区域上的相带配置。

4.3. SQ3岩相古地理特征

SQ3-TST期沉积水体加深,整体表现为开阔台地沉积模式,区域上发育浅水开阔台地、台内滩、较深水开阔台地等沉积相带(图5(A))。浅水开阔台地相分布最广,以深灰色、灰黑色、深灰褐色泥晶灰岩、泥灰岩、含泥灰岩、泥页岩、含生物屑藻屑泥晶灰岩为主,泥质普遍发育,燧石结核或硅化现象较少见,生物含量局部富集,总体散步于潮下低能环境中。台内滩呈点状在局部区域分布,岩性主要为深灰色、深灰褐色藻灰岩、藻屑灰岩、生物屑灰岩、粉晶生物屑灰岩,生物或生物碎屑常见绿藻、有孔虫、棘皮、海百合等,此时期滩相沉积物亮晶胶结物较少见,只是在局部形成生物富集层而呈现为能量相对较低的生物滩。较深水开阔台地分布于川东南局部和川北的南江桥亭一带,以灰黑色泥质泥晶灰岩、黑色页岩沉积为主。

SQ3-HST期沉积水体略微变浅,沉积相带分布与TST时期相比变化不大,仅表现为台内滩分布范围稍微扩大和深水沉积范围变小,区域上发育浅水开阔台地、台内滩、较深水开阔台地等沉积相带(图5(B))。浅水开阔台地沉积特征与TST相似,只是分布范围相对扩大。台内滩沉积分布较为零散,主要见于川西南和川东地区,岩性为深灰色、深灰褐色藻灰岩、藻屑灰岩、生物屑灰岩、粉晶生物屑灰岩、藻云岩,此时期滩相沉积物亮晶胶结物相对增多,但总体上仍属于能量不高的生物滩沉积。较深水开阔台地分布范围略微向东南方向和川北方向收缩,以黑灰色泥质泥晶灰岩、泥页岩为主。

4.4. SQ4岩相古地理特征

SQ4-TST期沉积水体进一步加深,整体属于开阔台地相模式,但较深水开阔台地分布范围更广。区域上发育浅水开阔台地、台内滩、较深水开阔台地等沉积相带(图5(C))。相对于SQ3时期,浅水开阔台地相分布范围向盆地中心退缩,以深灰色、灰黑色、深灰褐色泥晶灰岩、泥灰岩、含泥灰岩、灰质页岩、含生物屑藻屑泥晶灰岩、硅质灰岩和含燧石结核灰岩为主,泥质普遍发育,燧石结核或硅化现象常见,局部见白云化现象。台内滩呈点状在局部区域分布,岩性为灰黑色、深灰褐色亮晶红、绿藻灰岩、粉晶–亮晶生物屑灰岩或灰质云岩、粉晶藻团粒灰岩、粉晶–亮晶有孔虫灰岩、残余生屑细晶云质灰岩,普遍云化。较深水开阔台地分布范围相对扩大,南、北两支分别向盆地中心延伸,川北一支向南延伸至九龙山构造以南区域,川东南一支向北延伸至阳深1–东深1–池32一线,以灰黑色硅质岩、硅质灰岩、含燧石结核灰岩、泥灰岩、含泥灰岩、含生物屑泥质灰岩等低能沉积物为特征。

SQ4-HST期沉积水体变浅,为茅口期相对海平面最高时,沉积相带向川东南方向迁移,整体具有台地边缘–开阔台地沉积模式,区域上发育浅水开阔台地、台内滩、较深水开阔台地、台地边缘(滩)等沉积相带(图5(D)),川东北部分地区因遭受后期抬升剥蚀作用而缺失。浅水开阔台地相分布最广,但相对前期沉积范围缩小,岩性为浅灰色、灰色、灰褐色、深灰色、黑灰色泥–细粉晶灰岩、含生物屑藻屑泥晶灰岩、泥质灰岩、硅质灰岩,生物或生物碎屑局部富集,云化、硅化现象普见。台内滩分布广泛,总体呈点状散布于浅水开阔台地内,岩性为灰褐色亮晶生物屑灰岩(云质灰岩)、亮晶红藻灰岩、亮晶蜓屑藻屑灰岩、亮晶藻团粒灰岩,偶含燧石和云化,局部区域在滩顶部见有冲刷面构造(乐山沙湾剖面)。较深水开阔台地仍分为川东南和川北两支,相对TST向盆地外退缩,岩性特征为黑灰色、灰黑色泥质泥-细粉晶灰岩、泥灰岩、硅质灰岩,普含泥质硅质,局部云化。台地边缘(滩)相带分布于川西、川西北一带,呈南西–北东向条带状展布,有井位或野外剖面控制的区域确定为台缘滩,台缘滩之间的区域推测为台地边缘,其中台缘滩相岩性特征类似于台内滩,但白云岩类更发育,主要岩性为:浅灰带褐色、灰色、褐灰色、深灰色、灰黑色粉晶–亮晶生物屑灰岩、蜓屑灰岩、(红、绿)藻屑灰岩、有孔虫灰岩,白云石化普遍。

4.5. SQ5岩相古地理特征

SQ5-TST期沉积水体加深,沉积相带整体进一步向川东南方向迁移,具有台地边缘–开阔台地沉积模式,区域上由川东南向川西北方向依次发育有较深水开阔台地–浅水开阔台地–台内滩–台地边缘(滩) –台地前缘斜坡等沉积相带(图5(E))。由于受东吴运动抬升剥蚀作用影响,在川东北大部,扁1井、关基井、绵竹高桥等局部区域地层缺失。浅水开阔台地相分布较广,岩性为浅灰色、灰色、灰褐色、深灰色泥-细粉晶灰岩、含生物屑泥晶灰岩,局部含云质、泥质和硅质。台内滩分布广泛,总体呈点状散布于浅水开阔台地内,岩性为浅灰褐色亮晶、粉晶红、绿藻灰岩、有孔虫灰岩和生物屑灰岩,局部白云石化。较深水开阔台地分布于川东南一带,局限于重庆以南区域,岩性为深灰色、灰黑色泥晶灰岩,含泥含生物屑泥晶灰岩。台地边缘相带分布于川西北一带,近东西向展布,分布范围内有井位控制的主要为龙4和龙16井,主要岩性为浅灰色、灰白色泥–亮晶生物屑灰岩,局部为豹斑状云质灰岩和粉–细晶云岩,生物以蜓、绿藻为主,白云石化普遍。台地前缘斜坡分布于川北方向的南江桥亭–扁1井–水根头一线,岩性为灰黑色含硅质灰岩、硅质岩、泥灰岩。

SQ5-HST期沉积水体略微变浅,总体继承了TST沉积期的沉积格局,仍具有台地边缘–开阔台地沉积模式,只是较深水沉积相带分布范围在研究区内缩小,区域上由川东南向川西北方向依次发育有较深水开阔台地–浅水开阔台地–台内滩–台地边缘(滩)–台地前缘斜坡等沉积相带(图5(F))。由于受东吴运动抬升剥蚀作用影响,剥蚀区范围扩大,覆盖了绝大部分川东地区、部分川东和川西地区,以及九龙山构造等局部地区。浅水开阔台地相分布较广,岩性为灰褐色细–粉晶灰岩,局部含泥质、藻屑、生物屑和云化。台内滩分布于川西南和川东等7处,岩性为深灰色粉晶–亮晶绿藻灰岩、有孔虫灰岩、粉晶残余生物屑灰岩,残余生物见有孔虫、苔藓虫、纺锤虫、少量介壳化石等,局部白云石化。较深水开阔台地分布于川东南一带,局限于近南川方向,岩性为灰黑色页岩、泥晶–细粉晶生物藻屑灰岩,含泥质云质。台地边缘相带分布于川西北一带,近东西向展布,分布范围内有井位控制的主要为龙4和龙16井,主要岩性为泥晶生物屑灰岩,燧石团块发育,表现为较低能生屑滩相。台地前缘斜坡分布于川北方向的南江桥亭–矿3井–水根头一线,岩性为灰黑色泥晶灰岩、硅质岩、泥灰岩夹薄层黑色页岩,含绿藻灰岩,局部云化(矿3井区)。

5. 主要结论

(1) 中二叠统主要发育碳酸盐岩台地沉积体系,进一步划分出局限台地、浅水开阔台地、较深水开阔台地、台地边缘等亚相和若干微相。根据层序界面判别特征,将中二叠统划分为5个II型三级层序,其中栖霞组和茅口组分别分为2个和3个三级层序,每个层序平均延时约4 Ma。层序厚度上表现为SQ4 > SQ3 > SQ2 > SQ1,反映了相对海平面的稳定上升的过程,至SQ4期海平面达最高。

(2) 四川盆地中二叠统岩相古地理展布特征总体以浅水开阔台地沉积为主,在北部和东南部局部发育较深水开阔台地、前缘斜坡沉积,在SQ2-HST和SQ4-HST、SQ5发育台地边缘相带。总体上HST相对TST沉积水体变浅,滩相沉积相对更为发育。其中SQ1期研究区主体为浅水开阔台地相带,在北部和东南部发育较深水开阔台地,滩相沉积总体不发育;SQ2期沉积水体相对变浅,滩相沉积更为发育,较深水开阔台地仅分布于东南部,HST期台缘滩、台内滩沉积在盆地西北、西南缘广泛发育;SQ3期进一步海侵,滩相沉积不甚发育,北部和东南部局部出现较深水开阔台地;SQ4-TST继承前期相带展布特征,但北、东南两侧的较深水沉积规模更广,此时为整个中二叠世最大海侵期,HST期在西北缘台地边缘相带发育,局部地区开始出现剥蚀区;SQ5期剥蚀区分布规模逐步扩大。

(3) 台内滩和台缘滩沉积为区域上最有利的储层发育相带,特别是在高位期更为发育,尤以SQ2-HST和SQ4-HST形成的台缘(或台内)滩沉积最为有利,由各类粒屑滩相沉积的颗粒灰岩经成岩期埋藏白云石化改造后形成的(残余)颗粒白云岩和晶粒白云岩更有利于储层发育。