1. 引言

2013年9月,在哈尔滨东北农业大学农场甘蓝生产基地发生了一种症状总体上表现为甘蓝(Brassica oleracea L.)植株地上部不能形成正常的叶球,根部异常增生,肿大,表面龟裂,造成甘蓝大面积减产,几乎绝收的新病害。该病害病状表现上与前人 [1] 报道的甘蓝根肿病非常相似,甘蓝根肿病,是由芸薹根肿菌(Plasmodiophora brassicae Woron.)侵染引起的一种世界性土传病害,该病原菌除侵染甘蓝外,还能侵染其他十字花科蔬菜,造成根肿病。1878年始由俄国学者Worolin发现其病原,并命名 [2] ,现在多国都有发生,在我国北至黑龙江,南至广东、广西均有分布 [3] ,一旦发病,可造成20%~90%的减产,对甘蓝等十字花科蔬菜的生产带来极大危害。

由于此前在哈尔滨地区并未见甘蓝根肿病的报道,因此,明确此次发现的新病害的病因至关重要,传统的病原菌鉴定和检测主要基于形态学观察、致病性测定等方面,但是这些方法往往时效性低,操作繁琐,不易观察,近年来,随着分子生物学技术的飞速发展,利用PCR扩增技术对植物病害进行分子鉴定和检测已被广泛应用,特别是核糖体DNA内转录间隔区(internal transcribed spacer, ITS)序列,由于其在真菌种间的高度变异和种内的稳定性,为研究真菌的分类鉴定和分子检测提供了丰富的遗传信息,现已广泛应用于真菌的分类鉴定、检测和病害诊断 [4] 。2003年,杨佩文 [5] 等利用真菌核糖体基因ITS区段通用引物ITS1和ITS4对十字花科蔬菜根肿病菌rDNA进行了PCR扩增和测序分析,基于此区域碱基编码序列设计合成了一对十字花科根肿菌的特异性引物,并验证该特异性引物能对甘蓝等十字花科蔬菜根肿病菌的ITS区段进行专一性扩增,可应用于十字花科蔬菜根肿菌的检测。本文作者结合形态学观察、致病性测定和分子生物学鉴定等方法对此次发现的甘蓝根肿病疑似病例的致病菌进行了研究。

2. 材料与方法

2.1. 材料

2.1.1. 菌种来源

由东北农业大学农场基地发病田块采集发病植株和土壤,−20℃冷冻保存。

2.1.2. 供试引物

采用杨佩文等 [5] 设计的十字花科蔬菜根肿菌ITS区特异性引物,对此次采集到的甘蓝根肿病疑似病例病原菌进行分子检测和鉴定。引物由北京六合华大基因科技股份有限公司合成,其类型及序列见表1。

Table 1. Primer types and sequences

表1. 引物的类型和序列

2.2. 方法

2.2.1. 田间病样采集及症状描述

2013年9月中旬,在东北农业大学发病田块,采集具有典型“肿根”症状的病株,根据病害田间危害的症状特点进行描述记载,查阅相关资料,对病害进行初步诊断。

2.2.2. 徒手切片观察

取病根鲜样,洗净后,用解剖刀切取肿根部位,尽量切薄,在载玻片上滴一滴清水,将薄片置于其上,盖上盖玻片,显微镜下观察肿根组织内部情况,是否有病原孢子存在。

2.2.3. 病原菌的分离和保存

芸薹根肿菌为专性寄生菌,无法分离培养,到目前为止,体外培养根肿菌的尝试尚未获得成功 [6] ,对发病植株内的病原菌,只能将其配置成孢子悬浮液进行分离和保存 [7] ,具体方法如下:取洗净的甘蓝肿根用组织捣碎匀浆机搅成匀浆后,四层纱布过滤,500 r/min离心5分钟,小心取上清液,4000 r/min离心15 min,弃上清液,用无菌水悬浮沉淀,3500 r/min离心10 min,弃上清,再次用无菌水悬浮沉淀,此步重复3次,最后弃上清液,重新用无菌水悬浮沉淀,制成孢子悬浮液,利用血球计数板将孢子悬浮液浓度调至2 × 108个/mL。4℃保存备用。

2.2.4. 扫描电镜观察

将配置好的孢子悬浮液4000 r/min离心后沉淀,用2%戊二醛固定2小时后,乙醇逐级脱水,醋酸异戊酯置换,CO2临界点干燥离子溅射镀金,于S-3400N扫描电镜下观察。

2.2.5. 病原孢子萌发测试

为了检验分离得到的病原菌休眠孢子是否可以萌发,参考前人报道的甘蓝根肿病菌休眠孢子最适萌发条件 [8] 对上述分离得到的孢子悬浮液进行萌发试验,方法如下:将根肿病高感品种“京丰一号”种子消毒后催芽2~3 d,在50 ml小烧杯底部放上泡沫薄片,倒入5 ml Hoagland 营养液,将催芽后的种子播入其中,每杯10株,7 d后收集获得含根分泌物的溶液,并调节pH至6.2。将冷冻的肿根取出,黑暗条件下24℃腐烂5天后,配置孢子悬浮液,取一毫升孢子悬浮液放入5 ml收集好的根系分泌物中,24℃下黑暗培养5天后,利用1%地衣红(溶于45%醋酸中)染色来判定休眠孢子是否萌发,显微镜下未萌发的休眠孢子为暗红色,已萌发的休眠孢子不着色。

2.2.6. 致病性测定

为证明上述实验分离得到的孢子为此次发现的“甘蓝根肿病”的病原菌孢子,且仍具有侵染活性,我们采用室内和田间两种接种方法将分离得到的孢子悬浮液接种到健株上,具体方法如下:

1) 室内接种鉴定:将配制好的孢子悬浮液与灭菌基质(蛭石:草炭:灭菌土 = 1:1:2的比例混合)混匀,使混匀后灭菌基质中休眠孢子浓度达2 × 108个/g基质,在25℃黑暗条件下保湿48 h,然后在装有灭菌基质的培养钵中挖一圆柱形小洞(直径30 mm,高35 mm),将混合好的菌土撒入其中,然后将消毒后的“京丰一号”种子播入,共接种30株,设置未接种对照组,将对照组与处理组放在温室中培养,六周后调查病情。

2) 田间接种鉴定:在东北农业大学园艺站甘蓝育种研究室接种圃内,将配置好的孢子悬浮液与接种圃中灭过菌的土壤混合,使菌土中孢子浓度达2 × 108个孢子/g土,然后将消毒后的“京丰一号”种子播入其中,共接种30株,设置未接种对照组,六周后调查病情。

采用司军 [3] 制定的室内和田间根肿病分级标准进行分级,分级标准如下所示:

甘蓝根肿病室内人工接种病情分级标准如下:0级:根部无任何肿瘤;1级:主根肿大,其直径小于2倍茎基,或须根有小肿瘤;肿大部分直径在4 mm以下;3级:主根肿大,其直径为茎基2~3倍,肿大部分直径约4~6 mm;5级:主根肿大,其直径为茎基3~4倍,肿大部分直径约6~8 mm;7级:主根肿大,其直径为茎基4倍以上,肿大部分直径约8 mm以上 [7] 。

甘蓝根肿病田间人工接种病情分级标准:0级:根系生长正常、无肿瘤;1级:根系的主根不发病,部分侧根、须根上有较小的肿瘤;2级:根系的主根发病较轻,微微膨大,部分侧根、须根上有明显的肿瘤;3级:根系的主根发病较重,异常膨大,龟裂,大部分侧根、须根有明显的肿瘤;4级:根系上几乎无须根,主根异常膨大、龟裂 [7] 。

2.2.7. 病原菌的分子鉴定

1) 发病植株中病原菌DNA提取与纯化:病原菌基因组DNA的提取和纯化采用奥斯伯等提出的CTAB法 [9] 加以改进,具体方法如下:取0.2 g冻干的病根,加液氮研细,加入700 ul预热的CTAB,0.4%巯基乙醇,2% PVP,65℃水浴90 min,每10 min上下混匀一次;室温下加24:1的氯仿:异戊醇700 ul,静置10 min以上;使用冷冻离心机4℃下12,000 r/h离心10 min,取上清600 ul转新离心管中,加600 ul 24:1的氯仿:异戊醇,混匀置室温放置10 min;12,000 r/h离心10 min,取上清500 ul转新管,加500 ul预冷的异丙醇,放于−20℃ 30 min至沉淀析出;再次12,000 r/h离心10 min,弃上清,将离心管倒置于吸水纸上,控干上清,用600 ul 70%乙醇洗涤沉淀2~3次,室温下微干,加入300 ul去离子水溶解沉淀,DNA溶解后,加2 ul RNase,37℃水浴30 min,加入300 ul去离子水,600 ul 24:1的氯仿:异戊醇,充分震荡,12,000 r/h 4℃离心10 min;取上清500 ul,加等体积24:1的氯仿:异戊醇,充分震荡,12,000 r/h 4℃离心10 min;取上清400 ul,转新管,加80 ul,3 mol∙L−1预冷的NaAC,和1 ml预冷的无水乙醇,混匀放入−20℃冰箱内,40 min至沉淀;12,000 r/h离心10 min,弃上清;用600 ul,70%乙醇洗涤2~3次,在无菌操作台吹至微干,最后用50 ulTE缓冲液溶解DNA,−20℃保存备用。因为根肿菌为专性寄生菌,不能分离培养,因此其基因组DNA直接从根肿组织中提取,所以提取到的DNA中同时含有寄主植物DNA和病原菌DNA。

2) 土壤中病原菌DNA提取:采用−80冻融法提取病原菌基因组DNA。因为根肿菌为土传病害,因而在发病土壤中存在大量病原菌,因土壤研磨不便,笔者设计采用−80冻融法提取土壤中病原菌DNA,具体方法如下:取10 g带菌土壤溶于20 ml无菌水中,置于摇床上320 r/min摇1 h,将混合液四成纱布过滤,将滤液4000 r/min离心15 min,弃上清,将沉淀重溶于20 ml无菌水中,3100 r/min离心10 min,弃上清,此步骤重复三次,最后在沉淀集中于1.5 ml离心管,在其中加入1 ml 65℃预热的CTAB裂解缓冲液,然后将其放入−80℃冰箱中30 min后取出,迅速置于65℃水浴锅中,如此反复5次,得到病原菌DNA粗提液,纯化步骤同CTAB法。

3) 健康植株根部DNA提取:方法与发病植株中病原菌DNA提取与纯化相同。

利用十字花科根肿菌ITS区特异性引物对病原菌DNA和健株根部DNA进行PCR扩增,PCR反应体系:5 μL 10 × PCR buffer (含Mg2+),4 μL dNTP (10 mmol/L),0.25 μL Easy Taq DNA polymerase (以上试剂均由康为试剂公司提供),2 μL上游引物1,2 μL下游引物2,模板DNA 1 μL,用ddH2O定容至50 μL。PCR反应条件为:94℃预变性3 min,然后进入40个循环的扩增反应,即94℃变性30 s,51℃退火40 s,72℃延伸1 min。循环结束后72℃延伸7 min。

采用大连宝生物公司的DNA凝胶回收纯化试剂盒,从1.0%的琼脂糖凝胶中回收特异性片段进行纯化,纯化后的目的片段送由博仕生物技术有限公司测序。获得的序列在GenBank数据库中进行BLAST比对和同源性分析。

3. 结果与分析

3.1. 田间症状观察

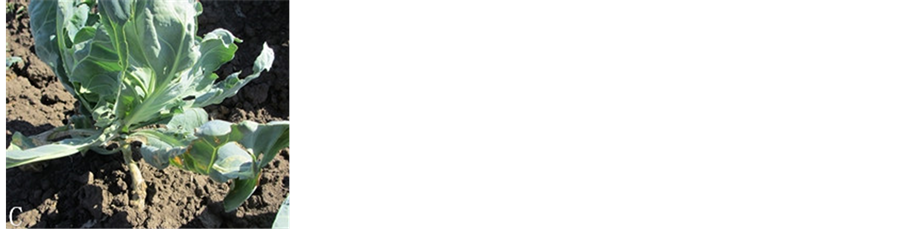

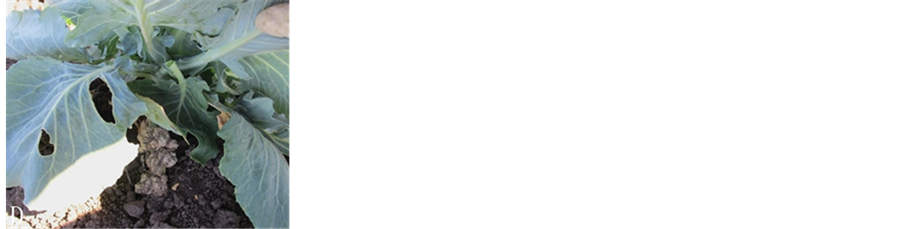

田间发病情况见图1。观察表明,此次病害危害极重,造成甘蓝大面积减产,发病植株地上部无法形成正常叶球,根部异常肿大,且肿大组织露出地面,表面龟裂,形状各异,大小不一,有的整个根部肿大成纺锤形(如图1(B)),有的在根部表面生有独立的小的肿瘤(如图1(C)),有的整个根部完全为大小不一的肿瘤覆盖(如图1(D)),在发病组织表面观察不到病原物存在。田间发病症状与甘蓝根肿病极其相似。

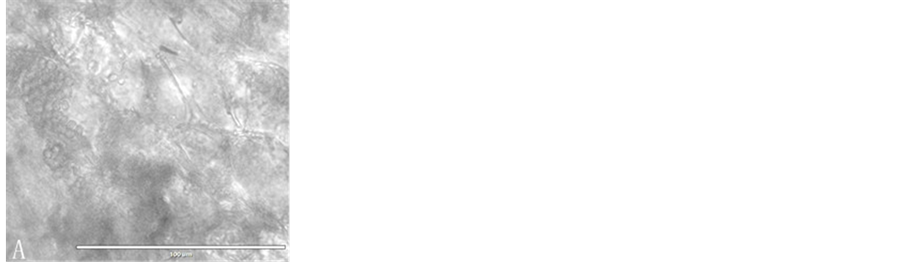

3.2. 徒手切片观察结果

对肿根组织进行徒手切片后,光学显微镜下观察结果见图2,发现在肿根细胞内存在大量近圆形孢子,散生或密集呈鱼卵块状排列在细胞内,与前人记载的根肿菌休眠孢子在十字花科蔬菜根肿病病根细胞内排列方式一致 [10] 。

3.3. 扫描电镜观察结果

扫描电镜下观察到,病原菌休眠孢子球形至卵圆形,表面光滑,直径1.5~3.8 μm (图3,图片中杂质为未除尽甘蓝根部组织),图3(A)为田间采集病样病原菌休眠孢子,图3(B)为人工接种发病植株病原菌休眠孢子,二者形态无差异,可推测,接种发病新分离的病原菌与采集病样病原菌相同。本次试验观察到的孢子形态与前人记载根肿菌休眠孢子形态略有所不同,肖崇刚、郭向华 [8] 通过扫描电镜观察到根肿菌休眠孢子表面有乳突,个别孢子间还有絮状物连接,唐文华 [11] 观察到休眠孢子表面有絮状物,在本次观测中均未发现,推测前人观察到的休眠孢子表面絮状物可能为甘蓝根部组织沾附其上。

3.4. 生物学特性观察结果

将经地衣红染色后的孢子悬浮液在显微镜下观察,如图4所示,未萌发的孢子被染成红色,已萌发的孢子不着色。说明本次试验从肿根中提取的休眠孢子在适宜条件下可以萌发,为下一步致病力测试试验提供基础。

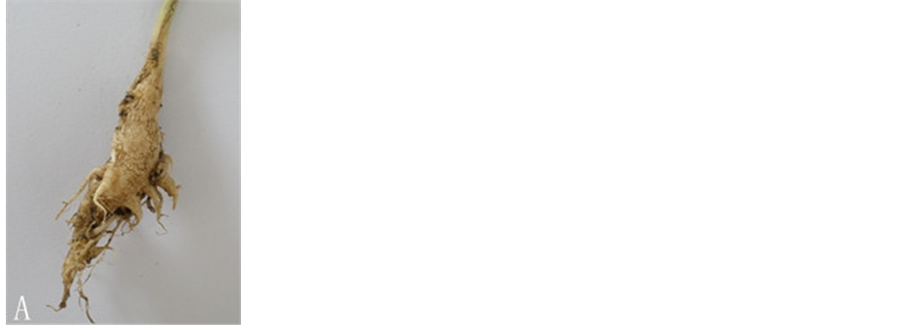

3.5. 致病性测定结果

1) 室内接种发病情况:接种六周后,观察到接种植株地上部白天中午出现缺水萎蔫现象,早晚恢复,且长势相对于对照组而言较弱。将室内接种植株从营养钵内拔出,洗净根部,观察单株发病症状如图5所示,发病甘蓝植株幼苗主根明显肿大,肿根形状呈纺锤形、手指形、不规则形,表面光滑,未有龟裂现象发生。按照室内甘蓝根肿病病情分级标准调查发病情况,人工接种获得发病植株符合甘蓝根肿病室内接种分级标准(图6)。

2) 田间接种发病情况:接种六周后,观察发现接种圃内接种植株白天中午同样出现缺水萎蔫症状,早晚间症状较轻,而对照组生长正常,且接种植株相对对照组生长较矮小瘦弱。将田间接种植株拔出,

Figure 1. Symptoms of the disease in the field. (A) The general condition of the disease in the field; (B)-(D) Individual disease plant

图1. 田间发病症状。(A) 田间发病普遍情况;(B)~(D) 发病单株

Figure 2. The observed result by using tissue sectioning (×400). (A) Plasmodiophora brassicae resting spores arranged in the root cells like fish eggs; (B) Plasmodiophora brassicae resting spores arranged scattered in the root cells

图2. 肿根组织徒手切片观察结果(×400)。(A) 根肿菌休眠孢子成鱼卵块状排列在根部细胞内;(B) 根肿菌休眠孢子散生在根部细胞内

Figure 3. Modality of the resting spores in scanning electron microscope. (A) The resting spores from the disease plant collected from the field; (B) The resting spores from the seedlings inoculated by dipping pathogenic spores

图3. 扫描电镜下休眠孢子的形态。(A) 田间采集病样病原休眠孢子;(B)人工接种发病植株病原休眠孢子

Figure 4. The dyed resting spores in conventional light microscope (×400). (a), (c): Germinated resting spore; (b), (d): Ungerminated resting spore

图4. 光学显微镜下孢子萌发情况(×400)。(a),(c):已萌发孢子;(b),(d):未萌发孢子

Figure 5. Symptoms of the seedlings inoculated by dipping pathogenic spores indoor. (A) The daetylorhiza’s shape like spindle; (B) The daetylorhiza’s shape like finger; (C) The daetylorhiza’s shape is irregular

图5. 室内接种发病病状。(A) 纺锤形肿根;(B) 手指形肿根;(C) 不规则形肿根

Figure 6. Grade standard of individual plant indoor

图6. 甘蓝根肿病室内单株分级标准

洗净根部,观察发病症状如图7所示,肿根形状同室内发病相似,有纺锤形、近球形和不规则形,但肿根直径相对温室内营养钵内发病植株而言更大,且发病级别高的肿根表面已变得粗糙,龟裂。按照田间甘蓝根肿病病情分级标准调查发病情况,接种圃内人工接种发病植株符合甘蓝根肿病田间接种分级标准(图8)。

田间接种圃内人工接种和室内营养钵内人工接种均可使健康甘蓝产生相似肿根症状,且二者均与田间自然条件下发病病样症状相似,但田间自然条件下所采集病样为成株期,肿根表面粗糙龟裂现象明显,而人工接种为苗期抗性鉴定,肿根表面光滑,尚未龟裂或刚开始有龟裂现象发生。可见,在发病初期,肿根表面较为光滑,到发病后期才变得粗糙,发生龟裂现象。室内人工接种鉴定和田间人工接种鉴定结果表明,从田间采集到的病样肿根中直接分离得到的孢子为引起此疑似甘蓝根肿病的致病菌,同时也说明人工室内接种与田间人工接种均可使甘蓝幼苗成功受侵染,相对而言,室内人工接种条件更易控制,而且不会造成种植田块土壤污染,在接种过程中有效控制了病原菌的扩散,是一种良好的甘蓝根肿病人工接种环境。

3.6. 病原菌分子检测和鉴定结果

3.6.1. PCR扩增结果

分别以试验提取得到的田间采集病样病株中病原菌DNA、接种新发病病株中病原菌DNA、土壤中病原菌DNA以及健康植株DNA为模板,利用根据根肿菌核糖体基因ITS区段设计的特异性引物进行PCR扩增,扩增结果如图9所示,从图9可看出,此特异性引物对田间采集病样病株、接种新发病病株以及对土壤中提取的病原菌DNA均能扩增出一条500 bp左右的分子片段,对照健株和无模板DNA对照则无扩增产物。PCR扩增结果表明,发病植株和土壤中含有根肿菌。

3.6.2. 同源性分析

将2.6.1扩增得到的3条500 bp左右的片段经胶回收试剂盒纯化后,进行双向测序,将测序结果拼接后,测得此3条扩增片段长度均为512 bp。将测序得到的序列上传到NCBI进行BLAST分析,所测菌株与GenBank中收录的Plasmodiophora brassicae (登录号为EF195335.1)同源性达100%。通过形态学观察和分子生物学检测结果,可以确定此次发现的为害严重的甘蓝根部病害是由Plasmodiophora brassicae引起的甘蓝根肿病。

Figure 7. Symptoms of the seedlings inoculated by dipping pathogenic spores in the field. (A) The daetylorhiza’s shape like spindle; (B) The daetylorhiza’s shape like tumor; (C) The daetylorhiza’s shape is irregular

图7. 田间接种发病病状。(A) 纺锤形肿根;(B) 近球形肿根;(C) 不规则形肿根

Figure 8. Grade standard of individual plant in the field

图8. 甘蓝根肿病田间单株分级标准

Figure 9. Results of PCR amplification with universal specific primers to genomic DNA of Plasmodiophora brassicae. M: DL2000 marker, 1: The DNA of the disease plant collected from the field, 2: The DNA of the seedlings inoculated by dipping pathogenic spores, 3: The DNA of the spores in the soil, 4: The DNA of the healthy plants, 5: CK

图9. 根肿菌特异性引物对根肿病菌模板DNA扩增结果。M:DL2000 marker,1:田间采集病样DNA,2:接种新发病病样DNA,3:土壤中病原菌DNA,4:健康植株DNA,5:无模板DNA对照

4. 讨论

甘蓝根肿病菌为专性寄生菌,无法分离在人工合成培养基上培养,为了证明从甘蓝肿根组织内分离得到的孢子悬浮液即为病原菌孢子悬浮液,我们利用分离得到的孢子悬浮液进行接种试验,得到了与田间采集病样症状一致的发病植株,证明了发病植株内部存在病原菌。为了鉴定病原菌的归属,我们采用了形态学鉴定与分子生物学鉴定相结合的方法,最终认为此次发现的新病害为甘蓝根肿病,病原菌为甘蓝根肿菌。

病原物的分鉴定采用根肿菌ITS序列特异性引物,分别扩增了病株和土壤中的病原菌DNA,实验结果证明,病株和土壤中都含有Plasmodiophora brassicae,病株中病原菌DNA的提取采用CTAB法,证明仅需0.2 g病根就可以提取到实验所需的病原菌DNA用量,而土壤中病原菌DNA的提取采用−80℃冻融法,结果证明此法可以提取到所需DNA,由于跟肿菌无法分离培养,因此无论从病株中还是土壤中提取的病原菌DNA都纯,但是采用根肿菌ITS序列特异性引物均可扩增得到单一片段,是继杨佩文[5] 的实验后,再次证明该对引物的特异性,可用于跟肿菌的检测和鉴定。

此前在哈尔滨地区并未见甘蓝根肿病的发生报道,而此次在东北农业大学农场基地发生的甘蓝根肿病具有爆发性和毁灭性的特点,危害极其严重,在接下来的工作中,我们必须积极制定防御措施,由于甘蓝根肿病是土传病害,最为有效的防治办法是选育抗病品种,而国内对于甘蓝根肿病的研究较少,目前生产上还未出现高抗品种,而且对甘蓝根肿菌生理小种分化未做过深入研究,不知道各地区引起甘蓝根肿病的病原菌是否存在生理小种分化,因此各地区甘蓝根肿菌生理小种分化和抗根肿病品种的选育将成为今后甘蓝育种工作的重点内容之一。

5. 结论

利用传统的形态学鉴定和分子生物学鉴定相结合的手段,对发现于东北农业大学甘蓝育种基地的疑似甘蓝根肿病病株的病原真菌进行了鉴定,结果表明:该病原菌为甘蓝根肿菌Plasmodiophora brassicae,此次发现的病害为甘蓝根肿病。