1. 引言

地震预测至今仍是世界性难题,原因是前兆的确定及其探测方法的可靠性仍存在问题。从物理学的角度分析,不论地震是由何种能量引起,最终都要转化为力的作用,才能使地层发生变形和移动。所以作者认可这种观点,即“地震是由于地壳岩石受力(挤压或剪切)最终导致岩石破裂、滑动产生的”[1] 。岩石受力岩石结构自然会发生变化,其导电性能也会跟着变化。也就是岩石的电阻率(或电导率)跟着变化。这已为实验所证实。特别是花岗岩破裂实验,当压力达到破裂时压力的2/3时,电阻率明显减小,可达一个量级[1] [2] 。这为地震预报提供了时间。实验表明岩石在受压情况下电阻率的变化一般在2%~−60%之间,岩石在破裂前夕多数达−15%~−20% [1] 。美国和前苏联都观测到地震前电阻率下降值为正常值的10%~15% [3] 。我国唐山和松潘地震,观测到电阻率的短临异常与实验一致,说明电阻率前兆是有物理基础的,是短临地震预报很重要的前兆参数之一[1] 。“电阻率前兆变化常与大地震有关,因此利用这种变化认为是最有效的短期预报手段之一。为了进行短期预报,研究地壳电阻率的变化越有必要[3] 。”

据文献[4] 介绍,一般观测地电阻率变化的装置是供电极距为1~3公里的固定四极对称装置,研究深度一般为数百米[4] 。这显然属于浅层或地表层探测。对于短临地震预测,浅层探测难以避免人为和气象等非地震因素的影响。利用这种给地下通电(注入电流)的方法所得到的浅层地电阻率,不含有深层的信息,即使利用反演法也只能得到在它涉及的深度范围内(数百米深)的地层电性结构。电磁测深用的MT法得到的视电阻率,虽然包含了深层的信息,但至今没有解决反演不唯一的问题[5] 。所以用上述两种方法难以获得深层的电阻率及其变化。应当直接转向研究不受或少受地表非地震因素影响的深层。所谓深层,据文献[6] ,关于气象和季节变化等可能影响到的深度,作者取深度大于等于500米来定义深层。但如何测得深层电阻率的变化,目前还没有解决。(以下文中用电导率一词代替电阻率,二者是倒数关系。)

根据前述的物理思考和前人的观点,临震前深层电导率的变化具有较大和急速变化的特征,即所谓异常变化;利用这种异常变化,可作短临地震预测。提出了用电磁波群时延差测定深层电导率变化的方法,并研制出了探测仪,介绍了仪器的构造及其在地面接收到自然信号的输出波形和识别有用信息的方法,以及讨论了在地面能否收到小于等于1 Hz电磁波的问题。利用这种仪器做长期观测,积累观测资料,可以反过来验证上述观点是否成立。

2. 基本原理

电磁波向地下传播(入射波),地层中的带电粒子受迫振荡,产生所谓的二次发射(次级发射)。在不同地层环境下,会形成不同的现象,如反射,折射,散射,衍射等等。

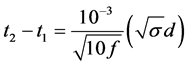

根据电磁波在地下传播的理论,可以导出在垂直地面方向来自不同深度地层的二次发射到达地面的群时延差(时差)为[5] [7] [8]

(1)

(1)

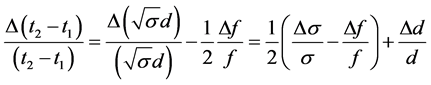

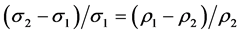

取对数微分,有

(2)

(2)

f频率,d两信号间的路程差,在垂直地面方向上,该路程差可当作一个地层看待,d也可称为该层厚度, 为该段路程或该层内介质的电导率,若介质不均匀,可视为电导率的平均值,或等效电导率,定义

为该段路程或该层内介质的电导率,若介质不均匀,可视为电导率的平均值,或等效电导率,定义

为 (

( 。i是将介质分的层数,若介质电导率连续变化,可改用积分定义),当地层受压或受张时,

。i是将介质分的层数,若介质电导率连续变化,可改用积分定义),当地层受压或受张时, 的变化实际上是同时发生的,在此不必把它们区分开。给定频率下,有

的变化实际上是同时发生的,在此不必把它们区分开。给定频率下,有

(3)

(3)

时差只与 有关。所以

有关。所以 的变化可通过时差的变化来测定。引起深层

的变化可通过时差的变化来测定。引起深层 变化的因素有地震因素和非地震因素(如温度变化)。通常非地震因素引起的变化小,变化缓慢;而地震因素引起的变化大,变化快,即所谓的异常变化。据文献报导(见前),临近大震前电阻率

变化的因素有地震因素和非地震因素(如温度变化)。通常非地震因素引起的变化小,变化缓慢;而地震因素引起的变化大,变化快,即所谓的异常变化。据文献报导(见前),临近大震前电阻率 的变化可达15%以上,并且变化快。也就是

的变化可达15%以上,并且变化快。也就是 有15%以上的变化(因

有15%以上的变化(因 )。d在岩层破裂前的变化比

)。d在岩层破裂前的变化比 变化小,有学者认为可小达2~3

变化小,有学者认为可小达2~3

个量级[1] [2] [9] ,故有 。所以

。所以 的变化也可近似看作

的变化也可近似看作 的变化。由(1)式,有

的变化。由(1)式,有

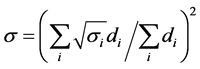

(4)

(4)

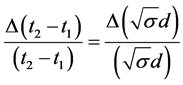

给定频率,同时忽略地震前d的变化, 可看作常数。故电导率与群时延差平方成正比。利用观测资料可绘制出电导率随时间的变化曲线。如图1 (示意图)。需要关注的是曲线斜率的变化趋势,这与

可看作常数。故电导率与群时延差平方成正比。利用观测资料可绘制出电导率随时间的变化曲线。如图1 (示意图)。需要关注的是曲线斜率的变化趋势,这与 常

常

Figure 1. Before and after the earthquake, conductivity change with time (a schematic diagram)

图1. 地震前后电导率随时间的变化(示意图)

数取值无关,在绘图时可取 或其他值。

或其他值。

电导率在地震前缓慢上升,到临震前急速上升,tF时地震发生,地震后下降。缓变与急变的转折处所对应的时间ts,可作为关注和预测短临地震的起始时间。ts前后曲线斜率变化3倍或以上,可认为出现了电导率异常变化。显然,这有人为规定性质。可根据当地观测经验选取电导率异常变化的界限。

由于地层构造不同,受力情况不同(受压还是受张),电导率的变化也可能是下降变化。因为需要关注的是电导率的异常变化,是曲线斜率的变化趋势,不论电导率是上升异常变化还是下降异常变化,都可用于短临地震预测。

长期监测时差,发现时差有异常变化,也就是 有了异常变化,就预示着近期可能有地震发生。为排除地表层人为和气象等非地震因素的影响,要取深部地层进行监测(见后:有用信息识别)。

有了异常变化,就预示着近期可能有地震发生。为排除地表层人为和气象等非地震因素的影响,要取深部地层进行监测(见后:有用信息识别)。

3. 探测仪器

根据以上原理,研制出了探测来自不同深度地层的电磁波到达地面的时间差的仪器。1) 本仪器只测时间差,故对幅度没有严格要求。2) 因探测的是深层,故采用的频率等于或小于1 Hz。3) 传感器感应的信号包括有用信号与无用信号,而小信号总是叠加在大信号上。一般而言,50 Hz工频最强,通常都把它当成讨厌的干扰信号,设法排除。由于探地使用的频率(如1 Hz,0.1 Hz等等)远小于50 Hz,所以可以把50 Hz当作载波看待。这一想法使传感器的尺度大为减小,实现了点式探测。4) 探地信号都是有始时间函数,其前沿是阶跃的(如尖脉冲,矩形脉冲),也可能是非阶跃的(如正弦脉冲,钟形脉冲,三角脉冲,或一小段正弦波等)一般而言,自然源中入射波可看作前沿是阶跃式的脉冲(尖脉冲),由地下返回的波前沿为非阶跃式的脉冲。总之,所接收的信号都具有脉冲性质。对已知地层电性结构,如深3320米,5层;6955米,9层;24,800米,7层,进行群时延差的计算,结果表明,频率为1 Hz的时差几乎都大于10 ms。频率越低时差越大。这要求仪器要能区分开时差为10 ms的相邻两个脉冲信号。所以探测仪对信号的响应要迅速灵敏。5) 仪器中带通中心频率的相对变化要控制在1%左右(显然越低越好)。这一点在带通中心频率稳定性设计上要注意,同时要有随时校正的方法。

信号来源:

自然源:可以是雷电产生的电磁波透入地下的入射波和不同地层的二次发射(如在水平分层条件下的反射波)。

人工源:可以是在地面人为发射电磁波,接收方式与自然源相同。另一是在不同深度(如500米与1000米)各埋一个发射器,由地面设备控制。仪器结构应另行设计。

下面是针对自然源的仪器设计。

仪器结构:

传感器→前置→低通滤波器→二阶带通滤波器→[微分→放大→整流]→波形记录仪。

或,传感器→前置→低通滤波器→二阶带通滤波器→采样与数据处理。

电源:±12 V稳压源,或干电池。

传感器:

磁场传感器:因频率很低,要用高导磁率的磁棒(如μ0 ≥ 500)。本设备使用的磁棒,长24 cm,直径2.5 cm。在长5 cm的框架内多层绕制,圈数为14,000圈,直流电阻为 ,空芯电感为4.7 H。线圈位于磁棒中间测得电感为37 H。

,空芯电感为4.7 H。线圈位于磁棒中间测得电感为37 H。

为提高磁场传感器的感应电压,可采用磁棒长度与直径之比大于10的磁棒,并增加线圈圈数。但前置增益要相应调整,使50 Hz波形不被削顶。

电场传感器:可用长条形敷铜板(本设备用长42 cm,宽7 cm的单面敷铜板)和电视用拉杆天线,也可用单根粗直导线,长度可根据需要在1 m~10 m间选择。或用1 m长的多根导线并联相邻导线间的距离为5 cm。这样做的好处是增加它的对地电容,减小它的阻抗,从而增大传感器与前置间的电压传输系数。也可使用单根鞭状天线作传感器。电场传感器对人体感应很灵敏,测试时要注意。

磁棒传感器与平板(或导线)传感器比较:前者感应电压与频率成正比(故低通要特殊设计),后者与频率无关;后者感应电压远大于前者;前者有方向性,后者方向性差;现场使用时,前者不易改动,后者容易改动(如改变导线长度);前者人体感应几乎无,后者大。

在地面接收到的自然信号:

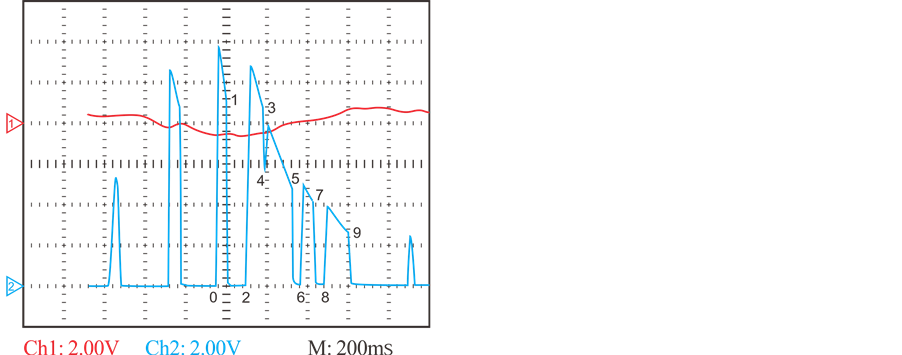

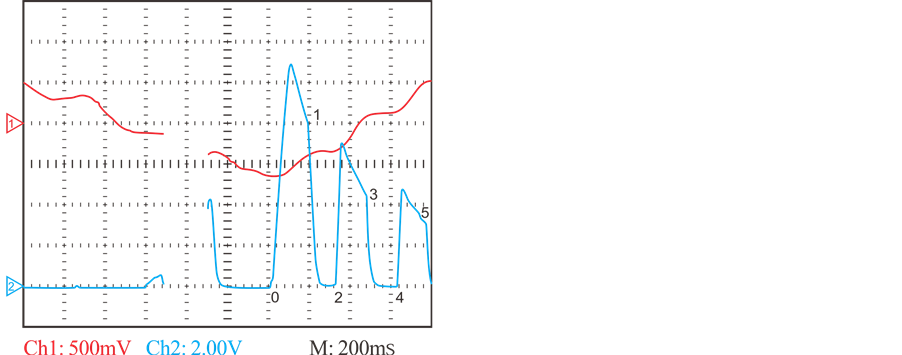

数字示波器(直流档)显示的探测仪(接收机)在地面接收到的信号输出波形。示波器通道1显示带通输出波形(被示波器衰减了10倍),通道2显示整流(仪器最后)输出波形。

图2~图4是电场传感器接收机的输出波形。图2,图3频率为1 Hz;图4为0.2 Hz。

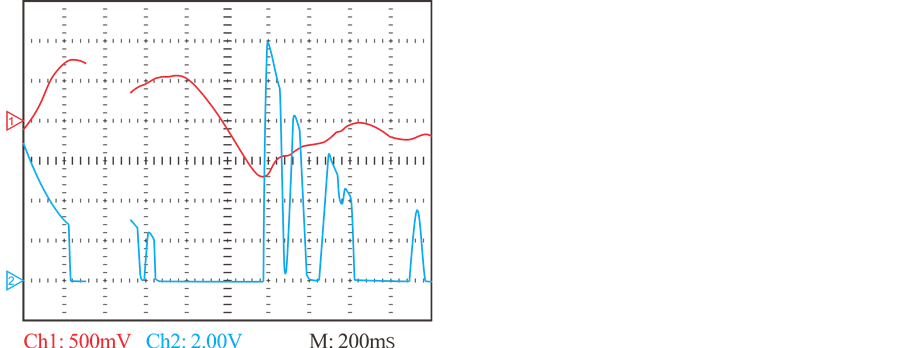

图5,图6是磁场传感器接收机的输出波形。频率为1 Hz。

图2~图6是临时在校园内某岗亭附近,传感器放在水泥砖地面上,用电缆接到室内接收机,于2015年4月1日晚上7~8点间不同时刻收到的自然信号。总共测试时间不到1小时,还不能确定这些信号是来自地下。图2~图4是7:24~7:46间电场接收机输出波形;图5,图6是7:47~8:00间磁场接收机输出波形。

Figure 2. 1 Hz band pass. Output waveform of natural signal received by electric field receiver on the ground

图2. 电场接收机在地面接收到的自然信号。通道1是1 Hz带通输出波形(被示波器衰减了10倍),通道2是接收机最后输出波形(未被示波器衰减)

Figure 4. 0.2 Hz band pass. Other caption as Figure 2

图4. 带通为0.2 Hz,其他题注与图2同

Figure 5. 1 Hz band pass. Output waveform of natural signal received by magnetic field receiver on the ground

图5. 磁棒传感器接收机在地面收到的自然信号。通道1是1 Hz带通输出波形(被示波器衰减了10倍)通道2是接收机最后输出的波形(未被示波器衰减)

Figure 6. 1 Hz band pass. Output waveform of natural signal received by magnetic field receiver on the ground

图6. 磁棒传感器接收机在地面收到的自然信号。通道1是1 Hz带通输出波形(被示波器衰减了10倍)通道2是接收机最后输出的波形(未被示波器衰减)

从以上接收到的信号波形图,可以看出:1) 使用电场传感器和使用磁场传感器,可达到同样的效果。2) 仪器输出的最大脉冲幅度可达几伏到十几伏。而传感器的尺度很小(见前)感应电压小,1 Hz电场接收机的总增益约为80分贝左右,将输出折算到仪器输入端,入射波场强可达毫伏/米以上,可见自然源的场强较大。3) 自然源并非密集到无法辨认,也不是稀少到无法收集到足够的观测数据。4) 在每一个大脉冲(入射波)之后,有一组时间延后,幅度减小的脉冲。如果这些脉冲来自地下信号,是很容易理解的。因为深度越大,到达地面的时间越迟,一般而言,深度越大,到达地面的信号幅度也越小。5) 本仪器使用的频率是1 Hz和0.2 Hz。输出波形表明自然源中含有这种低频。6) 仪器输出波形清晰,转折点的位置容易确定,有利于测定转折点间的群时延差(时差)。

总之,从地面接收到的信号表明,把50 Hz当作载波看待,采用尺度小的电场传感器或磁场传感器,利用自然源都是可行的。

对探测方法精度的评估:

用测时差的方法测定电导率的变化,不会降低电导率的观测精度,因为时间的测量精度和采样周期都能做到μs量级甚至mμs量级。

“电阻率变化−0.5%,这是当前电阻率观测精度”[6] 。则电导率的变化精度为0.49%(注意电阻率的

相对变化为 ,电导率的相对变化为

,电导率的相对变化为 )。由前述,

)。由前述, ,

,

所以群时延差的相对变化为0.245%。这要求时间测量精度为μs量级,作者曾对6955米,9层的已知地层电性结构,用时间精确到μs量级,时差变化为0.245%,计算相应电导率的变化,结果恰好就是电导率的观测精度(0.49%) (在作者未发表的《电磁测深新方法应用于地震预测的研究》一文中计算过)。

实际上深层探测要求仪器能分辨的时差为10 ms (见前),故时差的测量精度达到小于等于10 ms的1%已足够了。何况所关心的是电导率的异常变化(10%~20%),而不是目前所能达到的极限观测精度(0.49%)。

4. 有用信息识别

自然界总是存在着各种电磁脉冲,在没有所需要的信号时,带通仍有输出,一般不为0。当新的脉冲信号来到时,叠加到原存在的输出上,就会出现一个转折点(在此点,波形曲线的斜率发生非连续变化)。转折点是判断有无新脉冲信号到来的依据(如图2与图6)。图中所标0~5等是转折点出现的位置。带通输出波形上的转折点与整流输出波形上的转折点是对应的。但整流输出波形上的转折点更为明显,这与理论分析中用差分法处理带通输出数据得到的图形类似。说明用实验方法证明了理论分析是正确的[5] [8] ,根据理论分析,地层的二次发射(如反射波)到达地面的时刻。都在带通中心频率四分之一的周期(T0/4)内[5] 。在输出波形中,从上升幅度最大(入射波)的前沿起点算起,到T0/4止,在这个时段内寻找有用信息。有用信息的特征是:在通常情况下,在这个时段内,来自地下有用信号形成的转折点个数与转折点间的时差有稳定性,重复性。而出现在这个时段内无用的随机信号,则是不稳定的。对比多次观测,就可把随机信号排除。由起点到第一个转折点的时差,反映的是地表层的情况,这个时差的变化在平时可用于考察人为和气象等因素的影响。对预测短临地震而言,应关注深层,即第二个转折点后的时差变化。在实际应用中,只需将各次观测记录的图形进行对比,在通常情况下,这些转折点基本上应是重合的,在临震前才可能有较大的错位,这表示电导率出现了异常变化。

5. 关于地面能否收到来自深层,频率 1 Hz的电磁波的讨论

1 Hz的电磁波的讨论

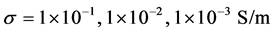

沿地表传播的电磁波,由于地表是半导电面,出现波面倾斜,所以不断有能量垂直地面向地下泄漏,这些向地下泄漏的电磁波,可用于探测地下目标物[10] 。理论和计算都表明[7] 高频泄漏的多,低频泄漏的少,所以从地表方向看,高频不如低频传播的远。但从向地下传播看,虽然高频入射波的场强大于低频,但高频趋肤深度比低频小。故深层探测只能用低频。在地面能否接收到来自地下的这种低频信号,显然是一个关键问题。理论计算比较复杂,在此只做定性和半定量的估计。假定用1Hz的电磁波探测深度为3 km地层,并假定由地面到深3 km间电导率 是均匀的,分别计算

是均匀的,分别计算 ,1 Hz信号到达地面的群时延,群速度和波长,如表1。

,1 Hz信号到达地面的群时延,群速度和波长,如表1。

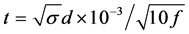

是信号从地面入射算起(

是信号从地面入射算起( )到返回地面的时间,

)到返回地面的时间, [6] ,所以群速度

[6] ,所以群速度 ,

, 在此处表示深度,

在此处表示深度, 。波长

。波长 。

。

电磁波在介质中传播的波长比在真空中传播的波长短。数据表明, 越大,

越大, 越小,地层对波长有缩短效应。二次(次级)发射体的尺度大于波长时,出现反射;小于波长时,出现散射或衍射。当1 Hz的电磁波传播到3 km处,若在3 km处有一界面,界面水平尺度大于介质中的波长,就会出现反射。若小于波长就会出现散射或衍射,

越小,地层对波长有缩短效应。二次(次级)发射体的尺度大于波长时,出现反射;小于波长时,出现散射或衍射。当1 Hz的电磁波传播到3 km处,若在3 km处有一界面,界面水平尺度大于介质中的波长,就会出现反射。若小于波长就会出现散射或衍射,

作者计算过深为3320 m,5层,已知电性结构的地层,在地面接收到各层界面反射波的相对场强,都在入射波场强的3.4%~62%范围内[5] 。这在地面接收应无问题。

散射或衍射波的强度计算比较复杂,可做一个定性的分析。散射波到达接受地的场强与散射体体积成正比,也与入射波场强,以及在波长范围内散射体的个数的平方根成正比,还与散射体的电导率与其周围电导率有关的一个系数的平方根成正比;与距离和波长平方成反比。如果成正比各量的乘积(分子)比成反比各量的乘积(分母)大,就有可能在地面接收到地下散射体二次发射的1 Hz的电磁波。但在用低频时,需用人工发射大功率电磁波,这比较困难,效率也低。不如利用雷电产生的自然源。已故著名物

Table 1. Group delay, group velocity and wavelength relationship with the conductivity (f = 1 Hz)

表1. 群时延,群速度,波长,与电导率的关系(f = 1 Hz)

理学家严济慈先生在他的电磁学讲义下册第159页讲道:“所有物体都可成为或强或弱的次级(二次)发射体”,“在有利条件下,这些衍射波(散射波)往往足够强大到可在地面接收”。如果次级发射体的固有频率与入射波的频率相同,产生共振,次级辐射会很强烈。此外,在大地电磁测深用的MT法中,使用的频段也有0.01 Hz~10 Hz,0.02 Hz~1.25 Hz。散射波衍射波到达地面的场强可能比反射波弱,可提高仪器的灵敏度,如磁场传感器可采用类似MT法使用的1~2米长的磁棒传感器,提高磁场传感器的感应电压;电场传感器由1米长导线改为10米长,可使感应电压增加10倍。整机增益也可由80分贝左右调整到120分贝左右。根据以上分析,作者认为地面是有可能接收到来自地下, 的电磁信号。但实际情况究竟如何,可用研制出的群时延差探测仪来检验。

的电磁信号。但实际情况究竟如何,可用研制出的群时延差探测仪来检验。

6. 结束语

下一步的工作,最好在已知地层电性结构的地方进行观测,这将能尽快地验证有无来自地层的低频电磁波,以及能否识别有用信号等。如果答案是正面的,说明仪器的理论根据和仪器设计是正确的。生产这样的仪器,装备县级地震台站,进行长期的资料和经验积累,找出群时延差的变化规律,验证在短临地震前是否有异常变化,才能最终确定它在短临地震预测中是否真有价值。总之,后续研究工作还很多,如若临震前有异常变化,这种异常变化与地震三要素(震级,发生地点和时间)的关系如何?等等。所有这些都需要有关部门与同行共同努力,才能完成。本文若能起到抛砖引玉的作用,已感足矣。作者也很愿意与有关部门和同行合作。

致谢

感谢

施行觉

教授和魏传根同志的支持。