1. 引言

在全球气候变暖的背景下,各种极端天气事件频发,气象灾害对人类生活的影响越来越大,其中高温常常与干旱相伴发生,往往导致更加严重的后果[1] ,对人类生存、社会经济发展、水资源和生态环境造成严重威胁 [2] 。高温对全球变暖的响应表现更为突出,已成为气候变化研究中的热点问题之一 [3] - [8] ,但关于高温灾害的风险评估直到最近才逐渐引起国内研究者的重视 [9] - [11] 。

菏泽地处黄河下游鲁西南平原地区,属温带季风型大陆性气候,是重要的粮棉油生产基地。受全球气候变暖的影响,近50年来菏泽气温呈极显著的升温趋势 [12] ,干旱、高温、暴雨洪涝等极端气候事件多发。孙翠凤等 [13] 研究分析了鲁西南降水量和雨日雨强变化趋势,对防汛抗旱工作有一定的参考意义,但菏泽高温日数和高温天气过程的详细统计以及高温灾害危险性的评估,还尚未见到相关报道。本文借鉴有关高温天气异常指数设置方法,结合山东省高温预警信号业务规范,对菏泽高温日和高温过程进行统计,分析变化特征,并对历年高温灾害危险性进行评估与分级,旨在为菏泽防灾减灾提供科学依据。

2. 资料与方法

2.1. 资料

选取菏泽市地面气象观测站1961~2014年逐日极端最高气温资料,统计了日极端最高气温≥35℃、≥37℃、≥40℃的日数和高温天气过程,对高温时间序列进行分析,对高温天气灾害危险性进行评估与分级。多年均值为54年平均值。

2.2. 高温日和高温过程的定义

定义日最高气温 ≥ 35℃为1个高温日。根据山东省气象局高温预警信号业务发布标准,参照文献 [11] ,将日极端高温分为三级:≥35℃为高温,≥37℃为危害性高温,≥40℃为强危害性高温。若连续3天出现≥35℃高温或者连续2天出现≥35℃高温且1天≥37℃,定义为一次一般性高温过程;若连续5天出现≥35℃高温或仅连续2天出现≥37℃高温,定义为一次中等高温过程;若连续8天出现≥35℃高温或连续3天出现≥37℃高温,定义为一次强高温过程。

2.3. 方法

对高温天气过程造成的灾害影响评价,本文着重考虑气象因素影响,挑选“n年一遇”时,以“平均5年一遇”为起点,最大长度为“55年一遇”,参照文献 [14] -[16] 从高温日数、持续时间和强度三个方面综合评估,挑选出高温天气“异常指数”排列在前11位的,第1位为“55年一遇”,第11位为“5年一遇”。

高温天气“异常指数”用f表示:

(1)

(1)

计算出历年各月高温天气异常指数,以此对历年高温灾害评估排序与分级。(1)式中,f1为高温日数指数,f2为高温过程持续指数,f3为危害性高温强度指数,f4为强危害性高温强度指数。

2.3.1. 月高温日数指数

月高温日数指数计算公式为:

(2)

(2)

(3)

(3)

n1为1961~2014年间各月高温日数,a为1961~2014年间月高温日数排序前11位的平均值,Zi为排序前11位的月高温日数。

2.3.2. 高温过程持续指数

高温过程持续指数计算公式为:

(4)

(4)

(5)

(5)

n2为1961~2014年间各月最长连续高温日数,b为1961~2014年间月最长连续高温日数排序前11位的平均值,Zi为排序前11位的月最长连续高温日数。

2.3.3. 危害性高温强度指数

危害性高温强度指数计算公式为:

(6)

(6)

(7)

(7)

n3为1961~2014年间各月危害性高温日数,c为1961~2014年间月危害性高温日数排序前11位的平均值,Zi为排序前11位的月危害性高温日数。

2.3.4. 强危害性高温强度指数

强危害性高温强度指数计算公式为:

(8)

(8)

(9)

(9)

n4为1961~2014年间各月强危害性高温日数,d为1961~2014年间月强危害性高温日数排序前11位的平均值,Zi为排序前11位的月强危害性高温日数。

3. 结果与分析

3.1. 极端最高气温的年际及年代际变化

由图1可以看出,近54年极端高温以每10年降低

0.04 ℃

的速度递减,未通过α = 0.05的显著性检验。≥40℃的极端高温分别出现在1966年、1967年、1972年、2002年、2005年、2006年、2009年和2012年。极端高温的最高值出现在1967年6月为

42.0 ℃

,最低值出现在1991年6月为

35.3 ℃

。5年滑动平均曲线显示,极端高温变化呈现出“高~低~高”的特征。1961~1968年极端高温波动变化较大且相对偏高,1960年代末期至1990年代末期极端高温波动变化较小且相对偏低,2000年代初期至2014年极端高温波动变化较大且相对偏高。

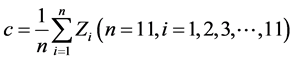

3.2. 高温日数的年际及年代际变化

由图2可以看出,近54年高温日数以每10年减少0.08天的速度递减。共出现高温日678天,年平均为12.6天。其中,危害性高温日149天,约占高温日总数的22.0%,年均2.8天;强危害性高温日12天,约占高温日总数的1.8%,平均每4.5年出现1次。出现高温日最多的年份是1967年为34天,其次是1966年为32天;出现高温日最少的年份是1995年仅为1天,其次是1991年为2天。5年滑动平均曲线显示,1961~1968年、2000年代初期至2014年这两个时段高温日数波动变化较大且呈增多趋势,1960年代末期至1980年代初期高温日数呈波动减少趋势,1980年代中期至1990年代末期高温日数变化不大且相对偏少。

从年代际分析,近54年高温日数变化呈现出“多~少~多”的特征(图2)。1960年代比多年均值偏多5.4天;1970年代比多年均值偏少1.4天;1980年代比多年均值偏少5天(偏少39.7%);1990年代比多均值偏少3.8天;2000年代偏多1.7天;2011~2014年比多年均值偏多7.2天(偏多57.1%)。由此可见,2011~2014年是高温日数最多的时段,其次是1960年代;1980年代是高温日数最少的时段。

3.3. 高温日数的月变化

由表1可以看出,历年高温日出现在5~9月,主要集中在6月和7月,约占高温日总数的79.4%。6月高温日最多,达283天,约占高温日总数的41.7%,其次是7月达255天,9月最少仅4天。危害性高温日出现在5~8月,6月最多,约占危害性高温日总数的53.0%。强危害性高温日仅出现在6月和7月,主要出现在6月。从年代际分析,6月和9月高温日总数出现最多的均为2000年代,5月、7月和8月高温日总数出现最多的均为1960年代,但7月和9月高温日数年均值出现最多的均为2011~2014年。

3.4. 高温天气过程分析

按照高温过程的定义,近54年高温天气过程共107次,年均约2.0次。其中一般性高温天气过程72次,占总过程的67%,平均每年出现约1.3次;中等高温天气过程20次,占总过程的19%,平均每2.7年出现1次;强高温过程15次,占总过程的14%,平均每3.6年出现1次。高温天气过程出现次数最多的年份是1967年,共8次;其次是1966年的6次,1978年和2002年各5次。共有12个年份未出现高温天气过程,主要出现在1980年代和1990年代。

由表2可以看出,历年高温天气过程出现在5~8月,主要集中在6月和7月,占总过程的80%。6月高温天气过程最多,达48次,占总过程的45%,其次是7月达38次。高温天气过程年均次数出现最

Figure 1. Annual change of extreme maximum temperature in Heze from 1961 to 2014

图1. 1961~2014年菏泽极端最高气温年变化曲线

Figure 2. Annual change of high temperature days in Heze from 1961 to 2014

图2. 1961~2014年菏泽高温日数年变化曲线

Table 1. The statistics of high temperature days in Heze from 1961 to 2014

表1. 1961~2014年菏泽高温日数统计

Table 2. The statistics of high temperature process in Heze from 1961 to 2014

表2. 1961~2014年菏泽高温过程统计

多的为1960年代和2011~2014年,平均每年出现3.5次;最少的是1980年代,平均每2.5年出现1次。强高温天气过程也集中出现在6月和7月,分别为7次和5次。强高温天气过程出现最多的为1960年代,平均每年出现0.7次;1970年代和1990年代各出现1次;1980年代未出现;2000年代出现4次,平均每2.5年出现1次;2011~2014年出现2次,平均每2年出现1次。

3.5. 突变分析

给定α = 0.05(Uα = ±1.96)的显著性标准,用Mann-Kendall检验法分析近54年菏泽高温日数和极端高温序列的突变,得出UF和UB曲线(图3)。可以看出,高温日数的突变点在1965年、1969年和2012年,1983年开始至2004年持续通过α = 0.05显著性水平,说明在此期间高温日数的减少是显著的。极端高温的突变点在1964年和1970年,1989年开始至2005年持续通过α = 0.05显著性水平,说明在此期间极端高温的降低是显著的。

3.6. 高温危害评估排序与分级

表3为1961~2014年月高温异常指数评估排序(前11位),2005年6月高温异常指数f为5.18,排序第1位,为“55年一遇”。1961年7月高温异常指数f为2.72,排序第11位,为“5年一遇”。从月际分析,排序前11位的高温天气过程主要出现在6月共7位,说明6月是菏泽高温危害防范重点月。从年代际分析,排序前11位的高温天气过程出现最多的为1960年代共5位,2000年代4位,2011~2014年2位(年均出现位数等同于1960年代),说明高温危害在年代际变化上呈现出“强~弱~强”的特征。

另外,1967年6月,高温日数为14天位居第2位,但高温最长持续日数和危害性高温日数均较1966年7月偏少,按f计算排序与分级,其高温天气过程排序第3位,为“45年一遇”。可见,气象部门评估高温灾害危险等级时,应从高温日数、高温持续时间和高温强度3个方面综合考虑,更能客观地反映灾害的危险程度。在今后的高温灾害评估业务中,这种评估方法有较好的参考价值。

4. 结论

1) 近54年,菏泽极端高温随时间变化趋势不明显。年代际变化呈现出“高~低~高”的特征,1961~1968年、2000年代初期至2014年极端高温波动变化较大且相对偏高,1960年代末期至1990年代末期极端高温波动变化较小且相对偏低。

(a)(b)

(a)(b)

Figure 3. The Mann-Kendall variation of high temperature days (a) and extreme maximum temperature (b) in Heze from 1961 to 2014

图3. 1961~2014年菏泽高温日数(a)和极端高温(b)M-K曲线

Table 3. The sorting of high temperature evaluation in Heze from 1961 to 2014

表3. 菏泽月高温评估排序

2) 菏泽高温日数为678天,危害性高温日数为149天,强危害性高温日数为12天。高温日数随时间变化趋势不明显;年代际变化与极端高温的年代际变化特征基本一致。

3) 菏泽高温日和高温天气过程均主要出现在6~7月,6月最多,其次是7月。9月高温日最少且未出现高温天气过程。2000年以来,6月、7月、9月高温日数均有增多趋势。

4) 根据月高温异常指数,对菏泽历年高温灾害进行评估排序与分级,从高温日数、持续时间和强度综合评估高温灾害危险程度,能够客观地反映出菏泽历年高温灾害天气的时间分布特征,在高温灾害评估业务中有较好的参考价值。

基金项目

山东省气象局青年科研基金项目“鲁西南地区气象灾害风险评估系统与区划研究”(2014SDQN20)资助。