1. 引言

近几年,电子器件小型化、高速化是电子技术发展的主流,因此对电子材料的性能提出了越来越高的要求 [1] - [3] 。高介电材料由于具有非常好的储存电能和均匀电场的作用,尤其在嵌入式电容器中有着非常重要的应用,人们希望能得到具有高介电常数、低损耗、易加工等综合性能优越的新型电子材料 [4] 。

铁电材料具有非常高的介电常数、低的介电损耗,但由于击穿场强较低(<100 kV/cm)和加工性能差很难满足嵌入式电容器的要求。相比而言,聚合材料具有优越的力学性能和可加工性,而且具有非常高的击穿场强,但介电常数较低(通常小于10),将二者复合已被证明是一种十分有效的方法。由于无机铁电材料和有机聚合物具有完全不同的的性质,直接复合存在不相容、分散性差等问题,通过界面的修饰改性,调控无机纳米颗粒在聚合物基体中的均匀分散,成为获得高性能介电复合材料的关键。高介电聚合物基复合材料的应用是一种新技术,它已经在信息、电子技术、空间技术、生物工程等各个领域发挥着日益重大的作用。在集成电路中的系统封装技术领域,有机基板上应用了大量的电容器等无源器件。因此,采用复合技术,制备高介电聚合物基复合材料具有非常重要的现实意义。依据现有文献的报道,基体的选择通常采用聚偏氟乙烯(PVDF)、聚酯(PET)、环氧树脂(ER)等,这些材料热稳定性较差 [5] - [7] ,不耐高温。为了满足高介电材料在更高温度下的应用,开发具有高温稳定的柔性聚合物复合材料是十分必要的。为此,我们利用聚酰亚胺(PI)耐高温的特性(400℃),结合其高强、轻质、稳定的化学性质和便于加工等优异的性能 [8] - [12] ,系统探究以此为基体的复合材料,通过不同的界面修饰剂构建不同的复合界面,分析其性能差异,阐明介电性能增加机制,目前关于此方面的研究较少。

本文选用纳米钛酸钡为无机填料,聚酰亚胺为基体。以KH550、油酸、对氨基水杨酸三种改性剂来改性纳米钛酸钡,并通过原位聚合的方法制备钛酸钡/聚酰亚胺复合材料薄膜 [13] - [16] 。重点研究了表面改性的纳米钛酸钡,以及制备的钛酸钡/聚酰亚胺复合材料薄膜的介电性能。

2. 实验材料及方法

2.1. 原料试剂

钛酸钡(BT):50 nm;N-N二甲基乙酰胺(DMAc,分析纯);均苯四甲酸酐(PMDA,分析纯);4,4-二氨基二苯醚(ODA,分析纯);无水乙醇(分析纯);油酸(OA,分析纯);对氨基水杨酸(ASA,分析纯);γ-氨丙基三乙氧基硅烷(KH550,分析纯)均购自阿拉丁试剂公司。

2.2. PI/BaTiO3复合膜的制备

2.2.1. BaTiO3粒子的改性

将一定量的纳米BaTiO3粒子、400 ml双氧水加入三口烧瓶,超声1 h,然后油浴加热至106℃,搅拌回流4 h。产物用亲水滤膜抽滤,用丙酮与去离子水清洗3次,真空干燥后得到BT-OH粉末。

将一定量的BT-OH粉末加入到N-N二甲基乙酰胺(DMAc)溶液中,超声分散1 h。然后分别在3个烧杯中加入一定量的KH550,油酸,对氨基水杨酸。在90℃油浴加热下磁力搅拌反应12 h。反应结束后,将产物用离心管封装后,在台式高速离心机(TG18-WS)中进行离心分离,速率8000 r/min,离心10分钟。然后用无水乙醇反复洗涤沉淀,将洗净的沉淀物放入真空干燥箱中,100℃真空干燥12 h,除去所有溶剂。最后得到三种表面修饰剂改性的BaTiO3粉末,分别为BT-KH550、BT-OA、BT-ASA。

2.2.2. 原位聚合法制备PI/BaTiO3复合薄膜

将占复合材料体积分数15%的纳米BaTiO3和ODA加入DMAc溶剂中,超声分散60 min,成悬浊液后,在磁力搅拌下,分4次加入PMDA (nPMDA:nODA = 1.09:1),随着体系中PMDA加入量增大,体系黏度不断变大。当PMDA全部加完,体系黏度达到最大。磁力搅拌反应24 h,得到均匀的BT/PAA胶液。然后,在洗净的玻璃板上铺膜,挥发溶剂。最后,进行亚胺化处理,处理工艺为:80℃/30min + 120℃/30min + 150℃/1h + 200℃/1h + 250℃/1h + 300℃/1h + 350℃/1h,最终得到BT/PI复合薄膜。用BT-KH550、BT-OA、BT-ASA代替BT,重复上述工艺,可得BT-KH550/PI、BT-OA/PI、BT-ASA/PI复合薄膜。

2.3. 材料表征

用热重分析仪(TGA,SDTQ600,TA)测量样品失重,升温速率20℃/min,N2流100 ml/min。用改性剂将BaTiO3改性后,BRUKER公司的傅里叶红外光谱仪(FTIR)进行红外测试,BaTiO3与PI复合成型后的薄膜,表面喷金后,用阻抗分析仪(4294A,Angilent)测量交流介电性能。采用场发射扫描电镜(Hitachi S-4800),将制备的复合薄膜的截面进行扫描电子显微镜观察。

3. 实验结果

3.1. 结构表征

1) TG分析

图1给出了在氮气氛围下,未修饰BT与三者修饰BT (BT-KH550、BT-OA、BT-ASA)的TG曲线。可以看到,未改性BT在200℃以后会出现大约0.4%的重量损失。相比较,BT-KH550、BT-OA、BT-ASA失重较大,在200℃以下出现约1%的失重,是由于表面吸附水脱水所致。经过过氧化氢水溶液处理的纳米BT-OH表面有大量羟基,与未处理的纳米BT相比更容易吸附水分 [17] 。在200℃~500℃温度区间内的失重来自接枝分子由于高温而逐渐分解,最明显的分解失重发生在330℃~460℃。比较总失重,BT-KH550失重最大约6.5%,其次是BT-ASA 2.8%、BT-OA 2%,未改性BT失重最小仅有0.4%,说明三种修饰剂都成功接枝到BT表面。

2) FTIR分析

图2为四种纳米BT (BT、BT-KH550、BT-OA、BT-ASA)的FTIR图。从图中可以看出,在波数为1417 cm−1和562 cm−1处有两个特征吸收峰,分别对应Ba-O和Ti-O键的吸收峰。改性纳米BT在1050 cm−1处出现Si-O特征吸收峰,1119 cm−1处为C-O特征吸收峰,这些新出现的特征峰说明KH550成功接枝到

Figure 1. TG weight loss of BT, BT-KH550, BT-OA and BT-ASA

图1. BT、BT-KH550、BT-OA、BT-ASA的TG失重曲线

Figure 2. FTIR spectra of BT, BT-KH550, BT-OA and BT-ASA

图2. BT、BT-KH550、BT-OA、BT-ASA的傅里叶红外光谱

纳米BT表面。在2847 cm−1和2971 cm−1处的强峰分别对应油酸中的非极性长碳链-CH2-和-CH3-的特征峰,并且在1633 cm−1出现C=C双键的特征峰,这说明油酸已经成功接枝到纳米钛酸钡 [18] 。在1199 cm−1和1652 cm−1处的两个特征吸收峰,分别为C-N和C=C双键特征吸收峰,说明对氨基水杨酸已接枝成功。

3) XPS分析

为了研究表面改性元素及其化学键,对BT、BT-KH550、BT-ASA、BT-OA四种样品进行了XPS分析,结果如图3所示。图3(a)的XPS全谱分析表明,样品表面存在Ba、Ti、C、O元素,其中BT-KH550、BT-ASA、BT-OA的C元素主要来自修饰剂,BT的C元素来自杂质污染。图3(b)~(e)为三种改性样品的O1s谱,测量峰值采用最小二乘法可拟合为几个不同的光峰组成,解析后的光峰在Eb = 529.3、531、532和533.2 eV处,可以分别对应BaTiO3、-OH、-O-Si和C=O。在图3(b)~(e)中发现,样品表面的-OH含量

(a)

(a) (b) BT-KH550 O1s (c) BT-ASA O1s

(b) BT-KH550 O1s (c) BT-ASA O1s (d) BT-OA O1s (e) BT O1s

(d) BT-OA O1s (e) BT O1s

Figure 3. XPS spectra of BT samples. (a) survey spectrum; (b) BT-KH550 O1s; (c) BT-ASA O1s; (d) BT-OA O1s and (e) BT O1s

图3. BT样品的XPS谱。(a)全谱;(b) BT-KH550 O1s;(c) BT-ASA O1s;(d) BT-OA O1s and (e) BT O1s

相当多,大部分-OH来自BaTiO3在经双氧水处理后所产生的,图3(c)中还有部分是对氨基水杨酸上的酚羟基。-O-Si说明硅烷偶联剂分子与BT-OH纳米粒子的表面进行交联聚合反应,C=O是油酸和对氨基水杨酸本身自有的。图3(e)是原料BaTiO3图谱分析,说明BT表面可能吸收了少量水分。以上XPS分析说明,KH550、OA、ASA接枝到BT表面,结果与FTIR吻合。

4) SEM分析

图4(a)显示,未经改性的纯BT复合材料薄膜中,分散相BT颗粒分布在聚酰亚胺基体中,界面结合不好,复合材料薄膜中有少量团聚现象 [19] 。图4给出了纳米复合材料断面代表性的SEM图片。图4(a)所示为未经改性的纯BT复合材料薄膜中,分散相BT颗粒分布在聚酰亚胺基体中,界面结合不好,复合材料薄膜中有少量团聚现象 [19] 。与之对比,经过表面修饰的BT分散性大大提高,能够更加均匀分散在聚酰亚胺基体中(图4(b)~(d)),并没有出现团聚现象。其中,图4(b)复合材料薄膜的BT-KH550分散性最好。KH550是一种氨基硅烷偶联剂,其烷氧基水解后与纳米BT颗粒表面的羟基发生脱水反应,从而实现“分子桥”与无机粒子表面的一端连接。氨基属于活性基团,与聚合物基体上的官能团作用,从而在无机颗粒表面与聚合物之间形成氢键,连接更牢固。图4(c)和图4(d)是选用油酸、对氨基水杨酸作为表面修饰剂改性的BT/PI复合材料的断面形貌图,油酸分子和对氨基水杨酸分子的一端为羧基(极性基团),可与纳米钛酸钡极性表面发生物理作用,吸附于颗粒表面。油酸分子的亲水基团羧基伸向纳米表面,亲油的长链伸向外,形成了一层疏水层,具有了亲油性。对氨基水杨酸分子的另一端为氨基,均与聚合物有较好的相容性。

3.2. 复合材料的介电性能测试

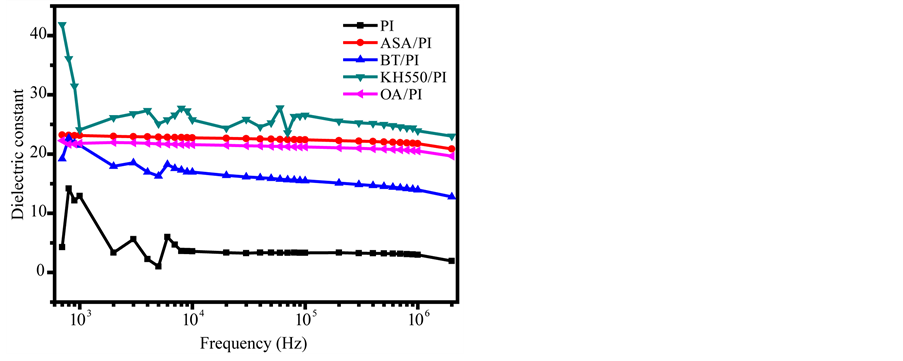

图5为纯PI和当纳米BT体积分数为15%时BT/PI、BT-OA/PI、BT-ASA/PI和BT-KH550/PI五种体系复合材料的介电常数和介电损耗随频率变化曲线。图5(a)为复合材料介电常数随频率变化曲线,随着频率的增加六种体系复合材料的介电常数均有下降的趋势,BT-KH550/PI体系复合材料的介电常数最大,BT-ASA/PI体系次之,PI体系复合材料的介电常数最低。相比于纯PI的介电性能,BT/PI复合材料薄膜的介电常数提高约6倍。

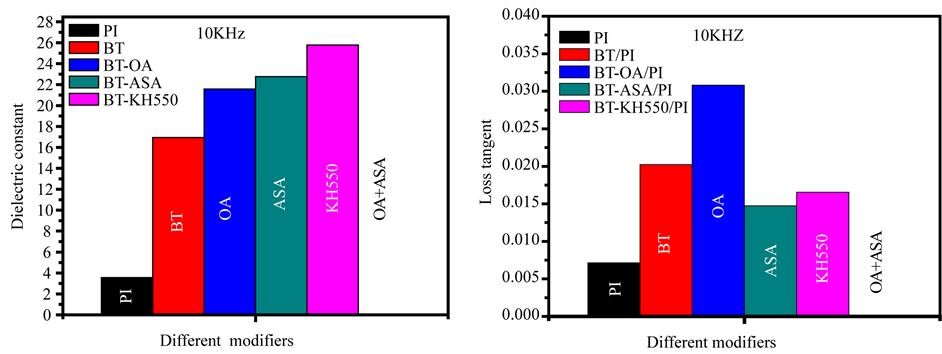

图6比较了与图5对应的五种复合材料在频率为10 KHz时的(a)介电常数和(b)介电损耗。可见,BT-KH550/PI体系复合材料的介电常数最大,介电损耗也较低。复合材料薄膜介电常数提高是由于在纳米钛酸钡粒子与聚酰亚胺的新生界面处发生的界面极化响应。界面极化响应与相界面的组分、微观形貌息息相关。这说明纳米钛酸钡经过表面修饰后,使填料颗粒与聚酰亚胺基体的相容性和分散性更好,减少了填料颗粒之间的团聚和间隙等缺陷,形成更过微小的电容结构,从而使复合材料整体的介电常熟增加。由于纳米钛酸钡表面修饰的有机物层,并通过原位聚合的方法,形成了核壳结构,减少了钛酸钡之间形成导电通路产生的漏电流,因此介电损耗很低,且都在0.1以下这个相对较小的水平。

4. 结论

1) KH550、油酸、对氨基水杨酸三种修饰剂均在钛酸钡表面接枝成功。由于钛酸钡表面有羟基,KH550与羟基发生化学反应,从而接枝在钛酸钡表面;油酸、对氨基水杨酸通过物理吸附以及螯合的形式结合在钛酸钡表面。

2) 通过SEM可以看出,经改性的纳米钛酸钡在PI基体中的分散性大大提高,其中KH550改性后的钛酸钡分散效果最好。与普通的PI薄膜相比,BT/PI复合材料薄膜的介电常数显著提高。在10 KHz下,普通PI薄膜的相对介电常数只有3.5。而纳米钛酸钡体积分数为15%时,未改性的BT/PI复合材料薄膜的介电常数分别为16.9,经油酸、对氨基水杨酸和KH550改性的BT/PI复合材料薄膜的介电常数分别为21.6、22.7、25.78。KH550改性的BT/PI复合材料薄膜的介电常数最大。硅烷偶联剂有助于提升BT/PI复合材料中BT的分散性,进而产生更多的微小电容结构,提升整体的介电常数。

(a)(b)

(a)(b)

(c)(d)

(c)(d)

Figure 4. SEM images of BT/PI composites. (a) BT/PI; (b) BT-KH550/PI; (c) BT-OA/PI and (d) BT-ASA/PI

图4. BT/PI复合材料断面的SEM图。(a) BT/PI;(b) BT-KH550/PI;(c) BT-OA/PI;(d) BT-ASA/PI

(a)(b)

(a)(b)

Figure 5. Frequency dependence of the dielectric constant (a) and the dielectric loss (b) of BT/PI, BT-KH550/PI, BT-OA/PI and BT-ASA/PI composites, and pure PI

图5. 频率对BT/PI,BT-KH550/PI,BT-OA/PI and BT-ASA/PI 和纯PI的(a)介电常数和(b)介电损耗的影响

(a) (b)

(a) (b)

Figure 6. Comparison of dielectric constant and dielectric loss of PI, BT/PI, BT-KH550, BT-OA and BT-ASA at 10 kHz. (a) dielectric constant; (b) dielectric loss

图6. BT/PI,BT-KH550,BT-OA/PI和BT-ASA/PI在10 kHz频率下的介电常数和介电损耗比较。(a)介电常数;(b)介电性能

基金项目

国家自然科学基金(51164026, 51462028),内蒙古自治区自然科学基金(2014MS0525, 2015BS0512),内蒙古自治区高等学校科学技术重点项目(NJZZ14158),材料与冶金学院青年人才孵化器平台资助项目(2014CY012)。

*通讯作者。