1. 引言

19世纪中叶,在心理学企望从思辨的哲学领地独立出来的时候,物理学已经趋于成熟。能量守恒与转化定律继牛顿力学体系之后,完成对物理学的又一次大综合,它从能量的角度把力学、热力学、光学、电磁学、声学等联系为一个有机的整体,成为整个自然科学的奠基石 [1] 。物理学的成功向人文社会科学研究者表明,物理学的自然观和方法论经得起实践检验,是普遍适用的。奥古斯特·孔德提出,除天文物理学、地理物理学、力学物理学和化学物理学外,还应建立社会物理学(后改为“社会学”)。费希纳于1860年出版了《心理物理学纲要》。但是,自冯特建立第一个心理学实验室以来,人们经过了130多年的尝试,终于认识到:自然科学的科学观和方法论已经把心理学引入了分裂、破碎的困境 [2] 。几乎所有的心理学研究者都在思考:要摆脱心理学困境,路在何方?

近十几年来,信息科学基础理论研究突飞猛进,中国学者率先提出了理论信息学概念与原理的知识体系,同时明确了信息科学世界观、方法论和科学观的科学地位。在理论信息学应用于心理学历史和现状的研究中,我们发现心理学所需要的不仅是科学观和方法论的转变,更加需要的是世界观的转变。在物质主义的世界观中,人们只能看见“物质和物质的运动”,只是承认研究物质对象的自然科学具有正确的科学观和方法论;但是,在信息主义的世界观中,人们不仅认为“世界统一于物质”,而且认为“世界统一于信息”,它主张分别以物质科学和信息科学的科学观和方法论来研究物质现象和信息现象 [3] 。而心理现象的本质是信息,它当然需要信息科学方法来指引,同时根据心理学的特殊性探索它自己特有的研究方法。本文着重比较和讨论物理学方法、信息学方法以及心理学方法各自的适用范围。

2. 物理学的方法

物理学是一门实验性的科学,它现在已经成为自然科学中最基础的学科之一。经过大量严格的实验验证的物理学规律被称为物理定律,它们通常由数学公式表达。如同其他很多自然科学理论一样,这些定律不能被证明,其正确性只能靠着反复的实验来检验。物理方法就是运用现有的物理知识对物理现象做深入的学习和研究,找到解决物理问题的基本思路与方法。物理学的方法有观察法、实验法、类比法、分析法、图象法、比较法、综合法、控制变量法、图表法、归纳法等等很多种方法。其中,实验法是最为基础和基本的方法。物理学中很多伟大的发明和发现都是发生在实验之中。

物理学的实验法,都要按照实验目的、原理和方法控制某些条件来进行研究。在试验中利用有关的材料、器材或设备,通过仔细的观察,收集相关的数据,对数据进行科学的处理,得出正确的结论或答案,并用数学公式表述出来,据此作为重复和预测的依据。所谓控制变量法,就是在研究和解决问题的过程中,对影响事物变化规律的因素或条件加以人为控制,使其中的一些条件按照特定的要求发生变化或不发生变化,最终解决所研究的问题。

不受任何阻力,只在重力作用下而降落的物体,叫“自由落体”,如在地球引力作用下由静止状态开始下落的物体。地球表面附近的上空可看作是恒定的重力场。如不考虑大气阻力,在该区域内的自由落体运动是匀加速直线运动。其加速度恒等于重力加速度g。虽然地球的引力和物体到地球中心距离的平方成反比,但地球的半径远大于自由落体所经过的路程,所以引力在地面附近可看作是不变的,自由落体的加速度即是一个不变的常量。它是初速为零的匀加速直线运动。

对自由落体最先研究的是古希腊的科学家亚里斯多德,他提出:物体下落的快慢是由物体本身的重量决定的,物体越重,下落得越快;反之,则下落得越慢。他断言:物体从高空落下的快慢同物体的重量成正比,重者下落快,轻者下落慢。比如说,十磅重的物体落下时要比一磅重的物体落下快十倍。几千年来,人们都把这个错误论断当作真理而坚信不移。亚里斯多德的理论影响了其后的物理学家,直到伽利略才提出了相反的意见。

伽利略在1636年的《两种新科学的对话》中写道:如果依照亚里士多德的理论,假设有两块石头,大的重量为8,小的为4,则大的下落速度为8,小的下落速度为4,当两块石头被绑在一起的时候,下落快的会因为慢的而被拖慢。所以整个体系和下落速度在4~8之间。但是,两块绑在一起的石头的整体重量为12,下落速度也就应该大于8,这就陷入了一个自相矛盾的境界。伽利略由此推断物体下落的速度应该不是由其重量决定的。他在书中设想,自由落体运动的速度是匀速变化的。

为了证明上述观点,比萨大学青年数学讲师,年方25岁的伽利略,同他的辩论对手及许多人一道来到比萨斜塔。伽利略登上塔顶,将一个重100磅和一个重一磅的铁球同时抛下。在众目睽睽之下,两个铁球出人意料地差不多是平行地一齐落到地上。面对这个无情的实验,在场观看的人个个目瞪口呆,不知所措。这个被科学界誉为“比萨斜塔试验”的美谈佳话,用事实证明,轻重不同的物体,从同一高度坠落,加速度一样,它们将同时着地,从而推翻了亚里士多德的错误论断。这就是被伽利略所证明的,现在已为人们所认识的自由落体定律。

经过物理学家反复试验,人们测得自由落体的瞬时速度的计算公式为v = gt;位移的计算公式为h = 1/2 × gt2。(关于自由落体运动试验的方案设计、仪器描述、试验目的、试验内容、注意事项、数据记录与结果等,不在此详述。)这样,任意给定一个时间变量t,就可以根据公式计算出物体下落的距离。体现在“自由”二字上,其含意为:物体开始下落时是静止的即v0 = 0。如果给物体一个初速度竖直下落,不能算自由落体。物体在下落过程中,除受重力作用外,不再受其他任何作用力(包括空气阻力)。“比萨斜塔试验”作为自然科学实例,为实践是检验真理的惟一标准提供了一个鲜明生动而通俗易懂的例证。

物理学通过试验方法,得到控制变量之间的数量关系,并且提取数学模型,用简明的数量化公式表达物理现象的规律,以此作为实现重复和预测的依据。这种方法适用于心理学吗?显然不行!如果认为心理学的研究对象是人类心理信息系统运行的规律,那么要用本文下面将要讨论的信息学方法。如果认为心理学的研究对象是人们的身体系统的活动、即可以直接观察与准确量化的行为,那么请注意:第一,人类行为没有物质事物那样的“稳定性”,同一个人在不同的时间、地点和文化环境下的行为可以有巨大差别;第二,由于人们的自我意识的作用,面对不同的研究者可能表现出不同的行为特征;这样,就算是对这样复杂多变的行为进行“数量化”了,也不可能在归纳数量的基础上实现“公式化”,用以准确地预言人类行为。因为,人类行为的轨迹不像物理世界中那样靠盲目的力量所推动,由万能的“上帝”所设计而一成不变,而是靠国家、集体和个人依据某种价值观联合设计,与时俱进,不断进化。显然,揭示心理学的规律,要靠信息学方法和心理学自己特有的方法。

3. 信息学的方法

信息世界里的信息有信号和符号两种。信号计算是模拟计算,基于连续量的数学(微积分等);符号(包含数字)计算是离散计算,基于离散数学(二进制算术等)。这里所谈的信息学主要指符号过程的信息学,这里所谈的信息学方法主要指离散的符号过程的方法。在这种意义上,主要从事符号处理的计算机使用的方法就是信息学的方法。从广义上讲,信息过程的一般方法就是计算的方法,它包含着通信方法、控制方法与机器人方法。宇宙间最为复杂的信息过程是人脑思维,计算机以最为简洁的方式模拟和辅助人脑活动。我们以打扑克为例简要说明其中信息学的“计算”方法:逻辑化与程序化。

我们打扑克牌时,必须整理手中的牌。比如,从左到右,把拿到手上的牌按照从小到大的顺序排列,让最小的牌在前面,最大的牌在后面,其余的在中间各就其位。这样,我们都要将手中的牌“排序”。排序的固定程序(过程)是:先取第二张牌做“关键字”,从它开始排序。把关键字与前面的一张牌相比较:如果它不小,就不动位置;如果它小,就同前面的牌交换位置;如果交换位置后,它仍然比前面的牌小,则继续交换位置,直到它不再小于前面的一张牌为止;如此办法继续处理,取第三张牌做关键字,……,直到最后一张。就这样,一张一张地,比较、插入,再比较,再插入,最后就得到所需要的结果,“计算”过程完成。由于反复地“插入”,所以这种方法叫做“插入排序”。

一个执行“插入排序”算法的简单例子:将六个数组成的数组A = (5, 2, 4, 6, 1, 3),按照非下降的顺序排序成为(1, 2, 3, 4, 5, 6)。下面是输入数据,排序过程和输出数据。这里假设它们是六张“桃花牌”,按照牌的点数来排序。

输入数据:(5, 2, 4, 6, 1, 3)。

取第二张牌“桃花2”为“关键字”;与第一张牌比较,它小,需要交换位置;得到中间结果:(2, 5, 4, 6, 1, 3)。

取第三张牌“桃花4”做关键字;与第二张牌比较,它小,需要交换位置;再与第一张牌比较,不小,不动位置;得到中间结果:(2, 4, 5, 6, 1, 3)。

取第四张牌“桃花6”做关键字;与第三张牌比较,它不小,不动位置;与第二、第一张比,不动位置,得到中间结果:(2, 4, 5, 6, 1, 3)。

取第五张牌“桃花1”做关键字;与第四张、第三张、第二张、第一张牌比较,它都小都需要交换位置;得到中间结果:(1, 2, 4, 5, 6, 3)。

取第六张牌“桃花3”做关键字;与第五、四、三张牌比较,它都小,都需要交换位置;与第二、一张比较,不小,不动位置;得到最后结果:(1, 2, 3, 4, 5, 6)。

输出数据:(1, 2, 3, 4, 5, 6)。

如果把上述6个数的插入排序算法用到n个数的情况,使之具有一般性,那么它可以用来解决6万个数的排序问题。(这就是数学抽象的普遍意义:从简单到复杂,从特殊到一般。)如果我们使用类似于英语的“伪代码”,可以用一个“程序”(或过程)的形式来表达该“算法”。我们给该过程起名为INSERTION-SORT,它的输入参数是一个数组A[1, n],包含着待排序的n个数。元素的个数n用length[A]表示。数字就在数组A中重新排列,key放置在数组A之外。当过程执行完毕之后,A中就包含了已经排好顺序的输出序列。该程序包含的八行语句如下:

INSERTION-SORT(A)

1for j ← 2 to length[A]

2 do key ← A[j]

3 * Insert A[j] into the sorted sequence A[1], A[2], …, A[j - 1]

4 i ← j -1

5 while i>0 and A[i]>key

6 do A[i+1] ← A[i],A[i] ← key

7 i ← i - 1

8 j ← j + 1

其中,下标j指示了待插入的关键字或“当前数”。下标i指示了待比较的前面的数,比较一张后,i的数值减去1,使i获得新值,程序中用“i ← i - 1”表示。然后,继续比较,直到i的数值为0。“←”表示把后面的值赋予前面的变量,“A[i + 1] ← A[i]”中亦然。我们把过程中的第1行到第8行的语句构成的外层“for…do…循环”和内层“while… do…循环”称为“循环不变式”(loop invariant),主要用它来帮助我们理解算法的正确性。在上述的例子中,“数”为牌的点数,外层循环中的“迭代”(循环变量j控制)从第二张牌开始向后到第六张牌,内层循环中的迭代(循环变量i控制)从被比较的牌开始向前到第一张牌。这样循环地迭代,执行固定的程序,以不变的方式,做着算法上相同的事情,因而得名。

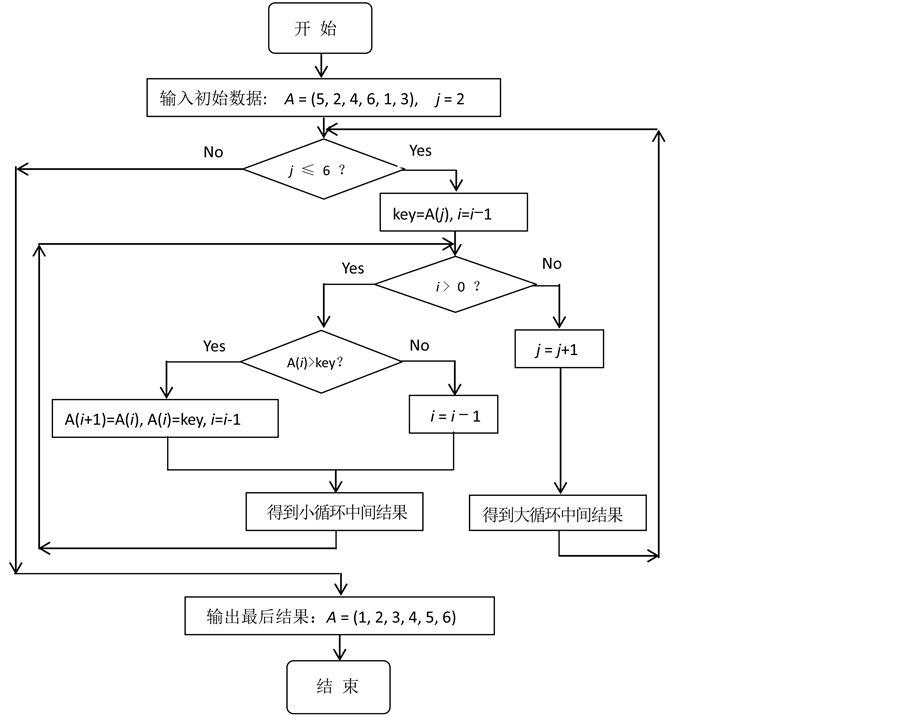

我们可以用如下的“流程图”来表示上述的运算过程,见图1 [4] 。

在图1中,菱形框构成判断,方框与箭头构成流程。判断是逻辑的,“是”或者“否”的选择。任何程序的复杂性,取决于逻辑判断的数量和它们的层次的“深度”。如果我们把“开始”视为我们走路的出发地,“结束”视为目的地,那么如果从出发地到目的地中间没有任何岔路,那是最简单的情况;如果岔路越多,走错路的可能性就越大,问题越复杂。所以,信息过程中,与物质过程中“数量化”过程起相似作用的是“逻辑化”。物理学数量化的目的是寻找数学公式,信息学的逻辑化的目的是“程序化”,即设计解决问题的路径。这个办法用到社会生活中,就是设计办事情的“路线图”和“时间表”。

在计算机程序中,有三种结构:顺序结构、分支结构和循环结构。我们做事情,一件接着一件做,是顺序结构。比如,我们泡茶,可以按照烧开水、取茶叶、冲茶,顺序地做。如果事情的做法有几种,那么构成分支结构,这里需要进行逻辑判断,根据具体情况选择前行的“路径”。比如,心理学研究,

Figure 1. Arithmetic flowchart of insertion sort

图1. 插入排序算法的流程图

可以采用不同的方法进行,可以用自然科学的方法,人文科学(精神科学)的方法,还可以用信息科学的方法等。当某一件事情需要较长时间来做,作为“控制”,需要定时地检查“做完了吗?”如果没有做完,需要再做;如此反复,直到做完;然后转向程序的下面一个步骤。

我们与其把这三种情况看成是计算机程序结构的应用,还不如说:计算机方法是对我们日常生活中常用方法的归纳和抽象。实际上,我们每一个人都是日常生活、学习和工作过程的程序设计师。这种“设计”是我们的心理系统的本职工作。所以,信息学方法运用到心理学中,具有天然的适用性与合理性。

4. 心理学的方法

心理学是信息科学的一个分支,心理学采用信息科学的一般方法乃属情理之中。换一种说法,通信、控制与计算等信息处理方法实际上是向人类心理系统工作方法学习的结果。我们以为,一般信息方法向人类学到的只是机器智能能够实现的部分,至于人类特有的生物特性和社会文化特性,计算机是没有可能学到手的。计算机实现的是“人工的机器智能”(人工智能),人类心理系统具备的是天然的人类智能,它是人工智能机器的设计者。

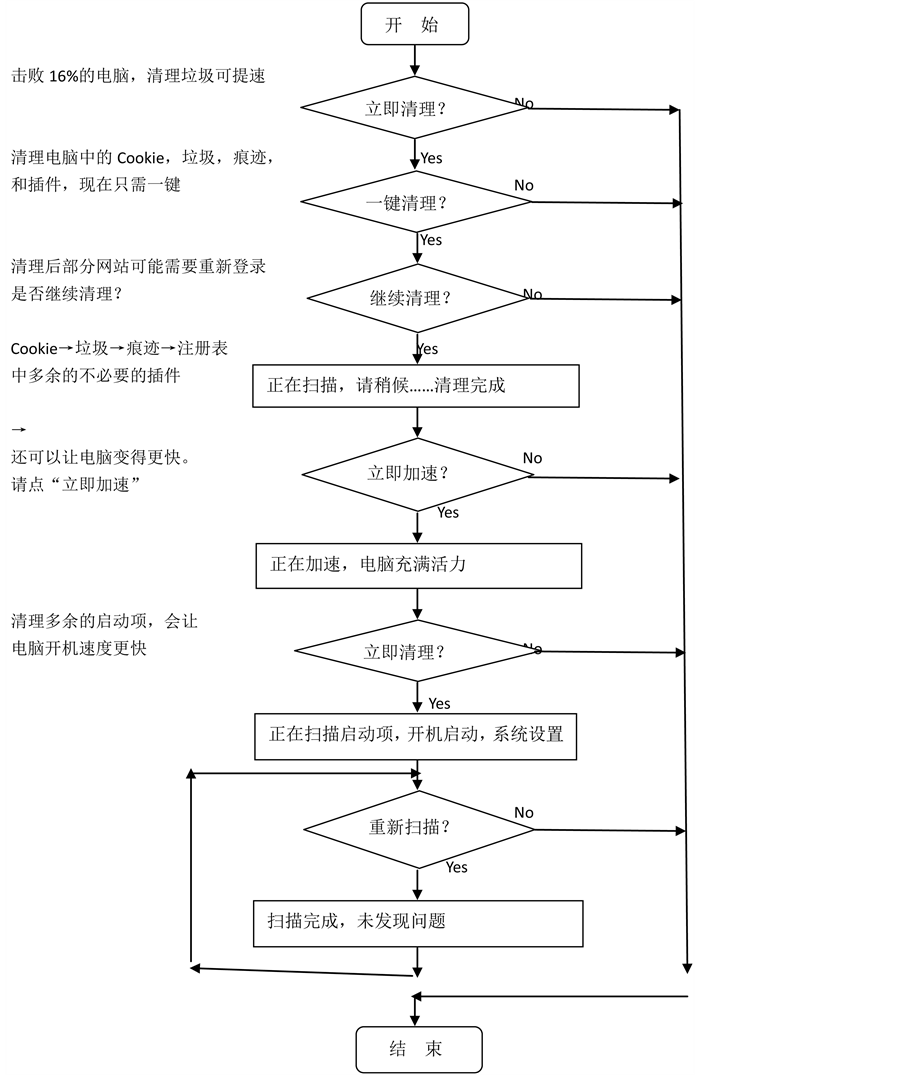

美国物理信息学专家,T. 斯通尼尔提出“宇宙智能谱”的概念。他说,如果假设人的智能最高为1,无机物的智能最低,为0,那么其他的生物可以按照智能的高低分别排列在0和1之间,它们构成一个宇宙间智能不断增长的频谱 [5] 。所有的生物都有生存与发展的欲望,包含埃博拉和SAS病毒在内的生物都在与时俱进。所有的动物都能够为自己更加适合的生存环境努力奋斗,共同遵守“弱肉强食”的游戏规则。人类作为宇宙的精灵,我们不仅有生存的需要、爱和归属的需要、自尊的需要,还有自我实现的需要。为了实现自己的既定目的,人们可以竭尽全力、甚至慷慨赴死。为了满足需要和实现目的,我们每天都在分析问题、解决问题,进行逻辑判断和程序设计,或者按照既定的程序去运行。比如,早上打开电脑,屏幕上可能出现“360开机小助手”的程序。它的流程图如图2所示。

Figure 2. Programmatic flowchart of 360 boot small helper

图2. 360开机小助手程序流程图

图2的流程非常简短,但是它仍然包含着顺序、分支和循环三种程序结构。其中,宏观地看,问题在于:1) 要不要运行360开机程序?2) 如果不运行,立即关闭;如果运行,运行到何种程度时关闭它?对于我们面对的每一个学习、工作和生活上的问题,我们都面临着选择和逻辑判断。其实人类智慧主要体现在判断与决策之中。无论在国家、民族、团体、家庭、个人的不同范围,还是在生活、学习与工作的不同方面,以及健康、亲情、友情、爱情、乡情、事业、做人、做事的不同场合,我们几乎随时面临着判断和决策。人与人之间的竞争,主要不是体力竞争,而是脑力的竞争。心理信息系统的智能从何而来?信息心理学认为,人类智能从数据、知识、经验中按照“碎拼法则”涌现而来,并称这种分析问题与解决问题的方法为“信息涌现论”。

计算机的决策是由程序设计师完成,计算机本身并没有“它自己的”判断和决策;即使计算机有临场处置的选择,但是在哪些方面选择以及选择的策略,都是被人们事先规定好的。计算机的智能是“人工”的智能,不是它自己的智能。这样,研究“计算机超过并奴役人类”是一个“伪问题”;实质上需要研究的是:如果人类中的一部分人可以超过与控制另一部分人,那么我们怎么办?(计算机“深蓝”战胜国际顶尖棋手,实质上是深蓝的程序设计师团队的胜利。)计算机人工智能在热闹了一阵子之后,举步维艰,主要是由于我们的心理学太落后,不能在智能与创新等关键问题上有重大的突破。社会的发展与科学的发展,都需要我们正确地选择心理学的研究方向与研究方法。

5. 关于心理学的实验方法

2012年12月,在《中国科学院院刊》第27卷增刊“心理学研究方法论”专栏中发表舒华、周仁来、韩在柱、阎鸣合作的论文《心理学实验方法:科学心理学发展的根本》 [6] 。第一作者舒华是北京师范大学认知神经科学与学习国家重点实验室教授、博士生导师。笔者相信,这篇论文一定是当前中国心理学界关于心理学研究方法的有代表性的顶尖之作。下面,我们看他们如何论述心理学的研究对象和它使用的“实验方法”。

在摘要中,作者指出:“心理学的研究对象——人的心智及其生物基础”。那么,他们认为,科学心理学的任务是研究心理现象的物质特征还是信息特征呢?作者说:“科学研究是以人类认识和改变客观世界为出发点,揭示物质现象的内在规律为己任,寻求这些规律的变量间的因果关系为根本。”“心理学是一门实验科学,与物理、生物等其他科学一样,心理学探讨事物的本质与规律。科学心理学的重要标志是强调实验方法的使用和对环境变量的控制。”“科学心理学的诞生以1879年冯特(W. Wundt)在莱比锡大学建立第一个心理学实验室为标志,意在表明心理学也可以像其他自然科学一样,能够采用实证的方法加以研究。与其他科学类似,心理学研究需要一定的理论框架,需要收集数据,检验假说,探讨因果关系,需要一定的变量控制机制。然而,与其他科学不同的是,人的心理现象更加复杂,如果说其他自然科学的研究对象涉及的是与‘物质’有关的现象,心理学的研究对象则涉及了与‘精神’有关的现象,以及物质与精神现象之间的关系。”

那么,作者是如何研究精神现象以及物质与精神现象之间的关系呢?在回顾了心理学的早期揭示客观外界与心理关系的途径之后,作者介绍了20世纪60年代以来认知科学及认知神经科学的研究途径,以及实验室研究和自然实验研究的途径。“前者广泛应用于认知心理学等分支,采用反应时、眼动追踪、脑电和脑成像等先进技术手段,通过严格控制的实验环境和严谨的实验设计排除大量干扰因素,操纵研究者关心的有限自变量的有限水平(分类变量),探索自变量和因变量之间的因果关系。而自然实验研究主要在不加控制或在有限干预的相对自然条件下进行,研究者依照实验计划对社会生活中的行为现象进行搜集、整理和分析,该类研究广泛用于发展心理学、教育心理学、社会心理学等领域。”随后,作者指出,实验设计是心理学研究的精髓,数据采集和分析方法是揭示心理学现象本质的保证。可见,作者所要讨论的是实验室研究方法而不是自然实验研究的方法。

关于实验室研究方法,作者说“近二三十年,心理学实验技术得到了迅速发展。尤其是一些高端技术手段被大量采用,如fMRI、ERPs、PET、近红外功能性光学脑成像技术(functional near-infrared spectroscopy, fNIR)、脑磁图(Magnetoencephalography, MEG)、快速经颅磁刺激(Transcranial Magnetic Stimulation, TMS)技术、眼动记录技术、生理多导记录技术、生物反馈技术乃至基因技术等等。这些技术使人们得以精细观察来自外部刺激引起的脑内不同区域的神经活动规律,从而更好地理解脑与行为的关系。”

显然,舒华等学者的心理学实验方法是在讨论“外部刺激”与“脑内不同区域的神经活动”之间“因果关系”的规律性;据此,就能“理解脑与行为的关系”。如果从心理活动的物质特征,或者载体特征的角度看,这种研究是十分重要、非常必要的。因为,如果哪一天脑科学家和神经科学家对于人脑神经的掌握达到计算机硬件工程师那样的水平,人类的精神疾病的生理结构部分可以像计算机的硬件维修一样简单,那将是全人类的福音。问题在于,把人脑硬件修好了,不等于它的软件的问题自动解决,可能还需要重新安装“人脑操作系统”以及相关的“人脑应用软件”。所以,解决心理学的问题,同时需要心理系统的信息学特征的研究。如果是这样,认知神经科学的路线需要信息心理学路线的配合;否则发达的硬件与简陋的软件合在一起,人类心理状态不可能好到我们所希望的那个程度。

回顾本文关于物理学方法的部分,容易看到,认知神经科学符合标准的物理学的科学观和方法论。尽管许多认知神经科学家坚称,他们不是在研究“物质”,而是在研究“精神”,但是他们研究的是精神现象的物质特征,使用的是物理学的研究方法,可以想象他们得到的创新知识不属于心理学,而是属于“应用物理学”或者“心理物理学”。当然,他们坚持说,他们的成果属于“科学心理学”;但是,从冯特创立心理学实验室的第一天开始,所谓的科学心理学应当读作“自然科学背景中的心理学”,或者直白地称之为“物质心理学”。从根本上说,到了信息时代的今天,人类需要“信息心理学”!在成熟的信息科学与自然科学比肩而立的今天,“科学”由工业时代自然科学的代名词变成了物质科学与信息科学的统一;“科学心理学” = 物质心理学 + 信息心理学。心理学由过去曾经的心理物理学与心理生物学变成了心理信息学。心理学认祖归宗了,心理学的方法首先是信息学方法,然后发展出自己特有的方法:“智能涌现论”。

舒华等在“心理学研究方法在中国的发展和展望”部分说:“随着中国经济实力的不断增强,核磁共振成像、脑电、近红外、眼动等高端心理学实验设备开始服务于国内许多心理学研究机构,为国内心理学的研究提供了重要支持。过去10年,拥有ERPs数量由几台跃升为百台。更加昂贵的fMRI设备,在本世纪初期只有中科院生物理所拥有1台专用设备,但到2011年,国内可用于心理学科学研究的fMRI设备已达两位数。尤其近5年,国内心理学界在国际心理学影响较高的学术杂志发表了很多优秀论文,这些高端设备功不可没。”我们以为,就像美国、欧洲那样,倾一国甚至多国之力发展物理学那样发展心理学,为人类造福,都是必要的;中国政府在认知神经科学领域给予更多的投资都是值得的。一批中国学者精英在国家的支持下,赶超美欧水平,抢占国际学术制高点,我们应当感到欣慰和自豪。

最近一些年来,越来越多的学者认识到,心理学是关于心理现象信息特征的研究;而关于心理现象物质特征的研究属于生物学、脑科学与神经科学的任务,也可以属于心理学与相关学科的交叉研究,它们不属于心理学的本体(主体)学科。心理学自己专有的、其他学科拿不走的内容是:理论心理学与基础心理学。应用心理学(比如社会心理学)可以在相关院系与心理学院系分别同时展开。心理学的硬件研究和软件研究,应当是并行不悖,它们相互竞争,又相互补充。可是,目前心理学的发展不是两条腿走路,而是一个腿在“单腿跳”。这使得心理学的发展陷入困境。当前和今后,心理学领域中更加需要学者们关注和国家投资的,是关于信息心理学的研究。叶浩生教授等对于心理学的非自然科学特征已经进行了非常深入而透彻的论述,可惜居于传统主流地位的当代所谓的“科学心理学”却视野不见、充耳不闻,它沿着错误的科学观和方法论越走越远。国内外心理学界十分紧迫地需要“正本清源”、“拨乱反正”,需要在世界观转变的基础上实现科学观和方法论的转变。关于世界观与科学观的讨论不属于本文的任务,在此不予赘述。