1. 引言

浅表地层结构及其岩土力学性质决定了地基的承载能力,影响着建筑结构设计方案,通常可采用钻探方法获取地层结构资料,和通过相关岩土力学测试实验得到有关弹性力学参数,这些方法精度高,但费时长、成本高 [1] 。地震勘探利用不同类型波的传播特点,先后发展出折射波法、反射波法、面波法等勘探方法,本文尝试综合利用折射波法和面波法分别提取岩土层的纵横波波速,利用纵横波波速进行场地结构划分和弹性力学参数估算试验研究。

2. 方法原理简介

2.1. 瞬态瑞雷面波法

近年来,随着科学技术的提高,面波勘探技术得到了快速发展 [2] ,我国夏江海等的研究表明利用面波勘探可以得到与钻孔测量具有相似精度的横波速度剖面 [3] ;周熙襄和王振国对瑞雷面波勘察地层表层结构的可行性进行了研究 [4] ;曹乐辉等对瞬态面波法在建筑地基勘查中的应用作了详细的探讨 [5] ,代虎等论述了瑞雷面波勘探法在水利工程勘察领域的应用及前景 [6] 。总之,面波勘探在浅表地层特性及结构等研究方面都得到了较好的应用。

根据地震波传播理论,瞬态瑞雷面波在层状介质中具有很好的频散特性,面波的相速度与频率有关,而面波速度 与横波速度

与横波速度 具有一定内在关系,通过分析频率、速度和波长的关系,可以获得对应的作用深度值,瞬态瑞雷面波勘探利用这一原理可计算不同深度的速度,依照速度进行地层结构划分 [7] ,具有简便、快捷、高效率等特点。

具有一定内在关系,通过分析频率、速度和波长的关系,可以获得对应的作用深度值,瞬态瑞雷面波勘探利用这一原理可计算不同深度的速度,依照速度进行地层结构划分 [7] ,具有简便、快捷、高效率等特点。

2.2. 折射波法

浅层折射波法是应用最早,也是较成熟的工程物探方法之一。早在上世纪中期,随着工程建设项目的大量兴起,折射波法已成为工程地质中的一种快速常规勘探方法。近年来,我国有关学者开展了利用折射波测定岩土介质的弹性参数研究 [8] [9] 。

折射波法勘探是对于地下下伏介质波速大于上覆各层介质波速的地层,以临界角入射的地震波将沿下层介质的界面滑行,并产生折射波传入检波器,根据检波器接收到折射波的时间,分析获得地下介质的纵波波速和基岩起伏界面的一种浅层地震勘探方法。而浅表地层通常可自上而下分为第四系覆盖土(填方土)、风化层和基岩层这一模式结构,因此可以利用折射波法获得各类基岩的纵波速度 [10] [11] 。

3. 面波与折射波联合试验

3.1. 野外工作流程

野外工作基本流程为:

1) 调研了解适合实验工区的沉积及结构构造特征,选择合适的工区;

2) 设计对应野外观测系统;

3) 进行实验,采集数据;

4) 选择较好的实验数据整理保存。

本实验工区位于重庆市重庆科技学院校园内,工区地形整体较平整,草类植物覆盖为主,上部种植草皮;表层含燧石,角石粉砂质粘土;下部含燧石结构压实填上;底部为基石。

实验中瑞雷面波法和折射波法选在同一实验工区进行实验。瑞雷面波实验采用24道地震仪,4 Hz低频检波器,测点为12个,震源为人工震源(大锤重击铁板),每排列12道,道间距(平距) 2 m,分为9组,偏移距分别为4 m,5 m,6 m,7 m,8 m,9 m,10 m,11 m,12 m,每组记录两次数据;折射波法采用同一套24道地震仪,检波器频率不同,为100 Hz高频检波器,震源为人工震源(大锤重击铁板),每排列24道,分为2组,第一组道间距(平距) 2 m,重叠4道,每排列设置2炮,1个近炮,1个远炮,近炮在排列端头,零偏移距;远炮偏移距8 m;第二组道间距(平距) 3 m,重叠4道,每排列设置2炮,1个近炮,1个远炮,近炮在排列端头,零偏移距;远炮偏移距10 m。

根据所设计的瑞雷面波及折射波的观测系统,采集数据基本过程为:1) 按照所设计观测系统连接地震仪主机及配件;2) 检查仪器软硬件运行情况;3) 设置采集参数;4) 激发地震波;5) 采集数据;6) 检查坏道、坏炮,选择较好的实验数据整理保存。

3.2. 资料处理

试验中面波法数据处理主要是通过对面波频散曲线的拟合解释对地下介质进行波速分层,得到不同波速层对应的横波速度和厚度;折射波法主要是通过对提出的折射波的初至作出时距曲线,采用 法和

法和 法求得折射界面的深度和介质的纵波波速 [12] 。本次实验中处理瑞雷面波与折射波资料所用软件均为SeisImager/SW。在数据处理前为方便处理,面波及折射波实验数据均用Geogiga软件进行了炮点、道间距、偏移距等位置的编辑。

法求得折射界面的深度和介质的纵波波速 [12] 。本次实验中处理瑞雷面波与折射波资料所用软件均为SeisImager/SW。在数据处理前为方便处理,面波及折射波实验数据均用Geogiga软件进行了炮点、道间距、偏移距等位置的编辑。

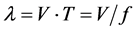

面波法首先在时域上对采集的原始面波数据进行了预处理,以达到能被软件处理的水平并提高精度,本次实验中对道间距2 m,偏移距为6 m一组数据进行了道切除,切除道为距炮点8 m测点;偏移距为11 m一组数据进行了道切除,切除道为距炮点2 m测点,其余实验数据均为原始采集数据。其次为去除噪音干扰进行了高切滤波、低切滤波处理,排除在数据采集时由于车辆、行人和土堆等的影响。然后用Surface Wave Analysis Wizard软件将多通道时间域信号通过二维傅里叶变换,变换到 空间,在

空间,在 域(频率–波数域)中寻找声场能量的极大值所对应的频率和波数,得到频散曲线 [10] (图1),根据

域(频率–波数域)中寻找声场能量的极大值所对应的频率和波数,得到频散曲线 [10] (图1),根据 、

、 、

、 等参数的转换关系

等参数的转换关系 ,

, ,得到

,得到 曲线模型(图2)。

曲线模型(图2)。

折射波数据处理主要是用Pickwin软件对采集的地震记录数据进行道与道之间的对比分析,进行滤波除去干扰波的干扰,再从中识别并提取有效波的初至时间,绘制相应的时距曲线,根据时距曲线特征,采用 法和

法和 法计算出纵波速度和折射界面深度(图3)。

法计算出纵波速度和折射界面深度(图3)。

Figure 1.  Graph (V for surface wave phase velocity)

Graph (V for surface wave phase velocity)

图1. 曲线图(V为面波相位视速度)

曲线图(V为面波相位视速度)

(2.2.1)

(2.2.1)

(2.2.2)

(2.2.2)

则:

(2.2.3)

(2.2.3)

又因为

(2.2.4)

(2.2.4)

(2.2.5)

(2.2.5)

故:

(2.2.6)

(2.2.6)

则:

(2.2.7)

(2.2.7)

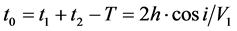

式中 、

、 分别为左右两激发点到对应

分别为左右两激发点到对应 点(随机)的折射波旅行时间,

点(随机)的折射波旅行时间, 为相应的互换时,

为相应的互换时, 为入射临界角。为了求取

为入射临界角。为了求取 引入差数时距曲线方程

引入差数时距曲线方程 :

:

(2.2.8)

(2.2.8)

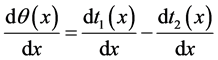

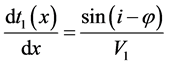

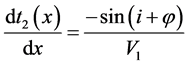

对其求导数并做代换:

(2.2.9)

(2.2.9)

(2.2.10)

(2.2.10)

(2.2.11)

(2.2.11)

(2.2.12)

(2.2.12)

则:

(2.2.13)

(2.2.13)

速度 根据

根据 曲线的斜率倒数的2倍计算出,

曲线的斜率倒数的2倍计算出, 由表层的直达波速度来确定,这时知道了各观测点的

由表层的直达波速度来确定,这时知道了各观测点的 、

、 和

和 值,根据就可计算出各点的纵波速度和界面深度 [13] 。

值,根据就可计算出各点的纵波速度和界面深度 [13] 。

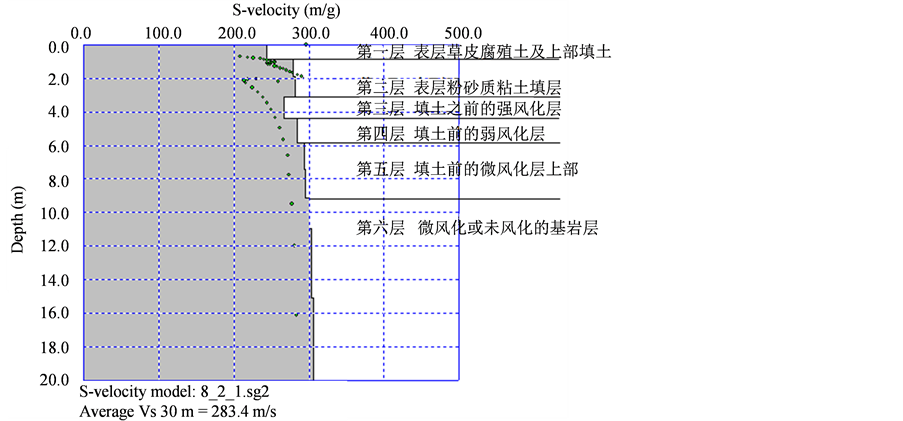

4. 场地结构划分

如图4为面波频散曲线拟合解释图及横波波速所划分出的场地结构示意图。根据面波频散曲线拟合解释图及横波波速,可以大致分为六层:第一层波速约为244 m/s,根据野外观察分析该层为表层草皮腐殖土及上部填土;第二层波速约为280 m/s,考察推测为表层粉砂质粘土填层;第三层波速约为267 m/s,波速有所降低,可能为填土之前的强风化层;第四层波速约为285 m/s,推测为填土前的弱风化层;第五层波速约为295 m/s,可能为填土前的微风化层上部;第六层以下波速均大于300 m/s,推断为微风化或未风化的基岩层。

Figure 4. Sketch map of field structure division

图4. 场地结构划分示意图

5. 岩土力学参数估算

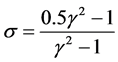

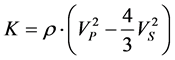

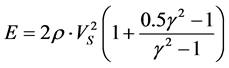

利用浅层地震勘探法对场地结构进行划分和对岩土力学参数估算,在工程地质中具有重要的意义 [14] 。根据折射波勘探获得的纵波速度和面波勘探转化得到的横波速度和岩体密度,对研究区岩、土体力学参数进行公式推导,可以进行有关泊松比、杨氏模量、剪切模量、体积模量等参数的计算,大体关系如下:

泊松比:

(4.1)

(4.1)

体积模量:

(4.2)

(4.2)

剪切模量:

(4.3)

(4.3)

杨氏模量:

(4.4)

(4.4)

其中 为纵横波速比(慢度比):

为纵横波速比(慢度比):

(4.5)

(4.5)

式中: ——纵波速度,

——纵波速度, ——横波速度,

——横波速度, ——岩体密度。

——岩体密度。

本次实验计算结果如表1所示。从表中数据分析可知,该测区横波速度约在244~313 m/s之间,纵波速度在485~586 m/s之间;各测点的 值在1.87~1.99之间变化;泊松比变化基本不大,约为0.31;体积模量为283~397 MPa之间;剪切模量108~180 MPa;杨氏模量为288~468 MPa。

值在1.87~1.99之间变化;泊松比变化基本不大,约为0.31;体积模量为283~397 MPa之间;剪切模量108~180 MPa;杨氏模量为288~468 MPa。

Table 1. Shallow seismic exploration result table to estimate the rock mechanics parameters

表1. 浅层地震勘探估算岩石力学参数结果表

6. 结论

折射波法勘探只有在上下介质波速有较大变化时才能勘探到,对于波速变化不大的地层不容易区分,折射波法能够很好地确定基岩起伏界限,但其分层能力弱;面波法分层能力强,但其干扰大,易受到横向不均匀体等的干扰。

折射波法勘探能获得介质的纵波波速,面波法勘探能获得介质的横波波速,在面波采集数据质量欠佳情况下,可以利用折射处理结果对层位进行控制,两相结合能更好得进行地下介质分层和计算出岩、土力学参数,提高精度,解决只用面波法勘探时的不确定性问题,为工程施工提供一种快速、经济、有效的无损检测方案。

基金项目

本文受重庆科技学院科技创新“万千百十”工程项目资助,2015004。