摘要:

为深刻了解水驱油藏目前开发条件下的实际开发状况,进而对油田生产提出指导,阶段性的对油藏开发效果进行评价就显得十分重要。开发评价指标是整个评价的基础,主要包括:水驱储量控制程度、水驱储量动用程度、可采储量、采收率、能量的保持和利用程度、含水率与含水上升率、存水率、注水量、年产油量综合递减率。

Abstract:

In order to have a good grasp of water drive reservoir under the condition of actual development situation, and make guidance for oilfield production, the stage of reservoir development effect evaluation has important significance. Development of evaluation index is the basis of the evaluation, which mainly includes the degree of water drive reserve control, the degree of produced reserve by water drive, available reserves, extraction recovery, the degree of energy preservation and utilization, water content and water cut rising rate, water storage rate, water injection rate, and composite decline rate of annual oil production.

1. 引言

国内外关于水驱油藏开发效果评价,从地质角度侧重于对储层、岩性的评价;从开发角度以采收率、储采状况、含水状况、注水利用状况、注采井网完善程度等几个方面为重点 [1] 。本文综述了从油藏开发角度进行开发效果评价主要应用指标。评价指标是整个评价体系中的基石,采用准确高效的开发指标对于综合评价水驱油藏开发效果具有重要意义。

2. 开发效果评价指标

2.1. 水驱储量控制程度

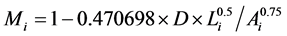

理想条件下,该指数是指总生产井射开有效厚度中,与注入井相连通的生产井所射开有效厚度所占的百分数 [2] 。而由于实际油藏存在层内及层间非均质性,又受到布井方式及生产制度等人为因素影响,该指标应定义为储层中实际起到驱油作用的注入水体积与储层体积之比。该指数受油水井连通性与注水波及体积二者控制,且呈正相关关系 [3] 。估算方法主要包括两种:分油砂体法和概算法。分油砂体法的计算公式为:

式中,Li——各油砂体周长,km;

Ai——各油砂体面积,km2;

Ni——各油砂体地质储量,t;

D——井距,km;

Mi——各油砂体水驱控制程度,小数;

M——开发单元水驱控制程度,小数。

2.2. 水驱储量动用程度

该指数从数值上定义为油水井产液厚度或吸水厚度与相应总射开厚度之比 [4] 。但由于油藏层内非均质性与层间干扰错综复杂,所以水驱储量动用程度应是驱替相动用储量与地质储量的比值。

储量动用程度一般随油田开发工作的进行而呈上升趋势。油藏早期原油产量来自主流线上的高渗透带,储量动用程度增幅大;开发后期原油来自于难开发区,增幅程度减小。随着油田开发程度的增加,由于储层结构性质变化和开发方法技术改进,使得储量动用程度相应增加 [5] [6] [7] 。其计算方法中应用最广泛的方法为丙型水驱特征曲线法。计算公式为:

式中,B——丙型水驱规律曲线中的常数;

NOM——水驱控制储量(可动油储量),104 t;

N——地质储量,104 t;

Rgm——由油藏地质特征参数评价出的油藏最终采出程度,小数;

ROM——储量动用程度,小数。

2.3. 可采储量

随着油藏开发程度的加深与油藏精细描述工作的进行,对地下构造情况的深入了解,油田的可采储量处在不断变化的过程。当油田经历层系细分、井网调整、注采结构调整、驱替方式调整等措施之后,对可采储量的评估值也会相应发生变化 [8] 。开发程度较成熟油田一般用童宪章图版法、水驱特征曲线法和产量递减规律法。

2.4. 采收率

目前行业内主要用经验公式法、驱替特征曲线法、衰减曲线法对油田采收率进行评价 [9] 。采收率预测方法与公式如表1。

2.5. 能量的保持和利用程度

地层能量的保持水平主要从两方面进行评价:一是地层压力的保持程度,二是该压力水平对排液量的影响 [10] 。

评价能量的保持水平,以地层压力是否阻止原油脱气和能否满足油井提高排液量的需要作为评价标准,并给予好、中等、差的评价结果;能量的利用程度以油井的平均生产压差变化幅度的大小作为评价标准。能量的保持与利用程度最终的评价结果为二者的乘积。

2.6. 含水率与含水上升率

水驱油藏的含水率和采出程度之间都存在某种对应关系,而不同的对应关系类型也决定了油藏的最终采收率 [11] 。在开发初期,分析油藏含水率与采出程度对应关系,进而估计在主要开采阶段中两者的变化状况,能够在一定程度上评价出这个油藏的最终采出程度。

如图1所示,1) 凸型曲线含水上升率开始很大,后持续减小,反映油藏无水采油期短、油井端见水早、早期含水上升快速、末期含水上升减缓的特点。

2) 凹型曲线含水上升率持续增加,反映油藏较长时间的无水采油期、油井端见水相对较晚、早期含水上升较平缓、末期含水上升快速的特点。

3) S型曲线含水上升率先升高后降低,油藏特点介于凸型与凹型两种之间。

2.7. 存水率

存水率是描述注入水利用率的重要指标,其分为阶段性存水率和累积存水率两种类型。存水率的高

Table 1. Recovery prediction method and formula

表1. 采收率预测方法与公式

Figure 1. Oilfield water ratio of three basic patterns

图1. 油田含水规律三种基本模式

低一定程度上反映了注入水的利用效率与水驱开发效果的好坏 [12] 。

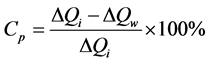

阶段存水率是指某一阶段下注入量与采出量之差和阶段注入量之比,该指数用来衡量某阶段下注入地下水的利用状况。阶段存水率Cp的计算公式为:

式中: ——阶段注水量,104 m3;

——阶段注水量,104 m3;

——阶段采出量,104 m3。

——阶段采出量,104 m3。

累积存水率定义与阶段存水率定义方法相似,更侧重于衡量整个开发过程中总的注入相利用率。累积存水率 Wf的计算公式为:

式中:Wf——累积存水率,%;

Wi——累积注水量,m3;

Wp——累积采水量,m3。

2.8. 注水量

注水量的高低一定程度上反映了开发成本与驱替效果的好坏。理论上向储层注入水1 PV可将原油全部驱出,实际上由于储层的非均质性、岩石表面润湿性及界面张力等原因造成了非活塞式驱油,注入水利用率降低 [13] [14] [15] 。同类型油藏,假设最终采出程度相同,注水量越高,注入水利用率越低,开发效果越差;反之,注水量较低,说明注入水得到较充分利用,开发效果较好。对累积注水量的评价标准如表2。

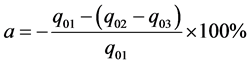

2.9. 年产油量综合递减率

年产量综合递减率定义为上一年的年产油量与今年扣除当年新井后的老井的年产油量的差,除以上一年的年产油量,反映出原油井网下产量的变化情况。其公式为:

式中:q01——上一年年产油量,万吨;

q02——当年核实产油量,万吨;

q03——当年新井年产油量,万吨。

该指数一定程度上反映了油田特定阶段下油水驱替和分布状况及生产参数。如果年产油量保持稳定或上升,年产油量综合递减率较大,表明当前新井产量接替较好,但老井产量下降较快;如果年产油量保持稳定或上升,年产油量综合递减率较小,表明老井产量下降有所延缓,可能是井网调整部署及增产措施见效 [16] 。如年产油量综合递减率的下降较小,或下降时期较同类型油藏向后推迟,说明开发效果较好。表3为年产油量综合递减率评价标准。

3. 结束语

开发指标是油藏开发效果评价的基础,合理的选择开发指标是对油藏进行进一步综合评价的关键。评价体系中各参数起着不同的作用,虽有主次之分,但次要参数并不代表可以舍弃,多方面、多参数的油藏开发效果评价,能更好地做到油藏精细描述,并对下一步的生产工作起到重要的指导作用。不应满足于目前的评价参数与评价方法,要通过多种手段来认识油藏,做到油田开发与油藏精细描述并举,适

Table 2. The evaluation standard of table cumulative water injection

表2. 累积注水量的评价标准表

Table 3. The different development phase composite decline rate of annual oil production evaluation

表3. 不同开发阶段下年产油量综合递减率评价表

应不同油藏的特点,多角度的评价与认识油藏。