1. 引言

大港探区石炭系、二叠系普遍发育,上古生界具有形成工业油气藏的潜力 [1] 。盆地热历史是了解其成因、埋藏史、油气形成条件的重要依据,盆地热史的恢复对研究构造演化以及油气勘探与开发有着重要的意义。在盆地尺度上利用“油气盆地热史及构造–热演化模拟系统(Thermodel for Windows)”,对大港探区上古生界烃源岩进行热演化史恢复。

2. 热史恢复的方法与原理

盆地尺度上的热史模拟是以盆地沉积和构造演化史为依据,以热演化史(热流史与地温史)为目标,以古温标反演计算为基本方法。古温标反演主要是利用能记录研究对象所经历温度的矿物、岩石、包裹体等来恢复古地温 [2] 。目前,已取得一定应用效果的低温地质温标包括:镜质体反射率(Ro)、牙形石色变指数、自生成岩矿物、矿物流体包裹体和磷灰石裂变径迹 [3] 。其中,理论基础可靠、方法成熟、应用广泛的古温标是Ro和磷灰石裂变径迹。

常用的热史恢复方法有随机反演法、古地温梯度法和古热流法3类。该次研究根据大港探区古温标数据状况和地质条件,选用古热流法进行热史恢复,以构造层为基本单位,从上至下,从新至老,逐层反演,使反演结果互相制约,克服多解性并提高确定性 [4] 。在只考虑盆地内热传导这一最主要传热方式的情况下,盆地热流密度和沉积物的导热率共同决定盆地的地温梯度变化。地温梯度又与埋藏史共同控制了盆地中某一深度地层的Ro大小。因此,若已知盆地埋藏史和沉积物热导率,盆地热流密度的变化就是控制某一深度地层Ro的唯一因素 [5] 。依据Ro模型、古地温模型和古热流模型,实测的Ro数据可以反演求得盆地热流密度的变化,继而获得盆地所经历的古地温史 [6] 。该次研究采用的Ro模型为EASY% Ro模型,计算机软件为“油气盆地热史及构造–热演化模拟系统(Thermodel for Windows)”。

3. 热史反演参数的选取

基本参数包括系统参数和模拟参数 [7] 。

系统参数包括:各类岩石的初始孔隙度(%)、指数压实系数(1/m)、线性压实系数(1/m)、密度(g/cm3)、导热率(W/m∙K)、比热(J/g∙K)、生热率(μW/m3)。根据济源凹陷钻井资料统计,区内岩性主要有泥岩、页岩、灰岩、白云岩、盐岩、石膏、砂岩等,各种岩性参数可以由研究区钻井实测数据统计获得,部分参数则需要查阅国内外文献数据。地质年龄是模拟讨论盆地发展历史的依据,该次地质年代采用通用的2012版地质年代表数据,各地层内部细划的模拟层底界年龄按该层沉积速度内插确定。

模拟参数包括:① 现今热流(大港探区现今地表热流整体变化不大,结合中国大陆地区大地热流数据汇编,区内现今热流取值54 mW/m2);② 现今地表温度(根据天津气象站最近十年的年平均气温,假定大港探区常年平均地表温度为15℃);③ 现今水深(研究区现今地表基本在水面以上,故现今水深取值为0);④ 抬升剥蚀事件及时间(根据构造演化史分析,大港探区主要有三次抬升剥蚀事件,分别对应晚三叠世、晚白垩世初期、渐新世末期3次构造运动形成的不整合面,剥蚀开始的时间按沉积剥蚀速度插值给出);⑤ 古热流约束(大港探区位于渤海湾盆地,在石炭纪–二叠纪为地台型沉积,在中、新生代是盆地的主体,地壳活动加剧,以不同类型盆地热流值的范围约束进行热史反演,并最终以与实测古温标数据最符合的热史路径下延值为各时期的古热流值)。

成熟度窗设置:成熟度窗设置为成熟史模拟器(有机质成熟史和烃源层油气生成史)提供油气成熟度阶段划分标准、阶段名称及各阶段的填充底色设定。大港探区烃源岩成熟度状态、生烃阶段和对应的Ro划分为以下阶段:未成熟期(Ro < 0.5%)、低成熟期(Ro = 0.5%~0.7%)、成熟早期(Ro = 0.7%~1.0%)、成熟晚期(Ro = 1.0%~1.3%)、高成熟期(Ro = 1.3%~2.0%)和过成熟期(Ro > 2.0%)。

基础数据包括地质数据、Ro等。其中,地质数据包括钻井综合录井剖面各层底界埋深、厚度、各类岩性的百分比等 [8] 。Ro来自大港探区钻井岩心和岩屑样品不同单位的测试数据,对于来自不同单位、不同测试时间的Ro经过筛选,建立其与深度的关系。泊古1井Ro与深度的关系表明,两者相关性较好,随深度增加Ro增大。

4. 热史恢复结果

根据大港地区沉积构造演化特征,以及现有测录井资料、测试数据等选取代表钻井泊古1井、东古1井、孔古4井、王古1井、徐13井共5口井进行热史反演,钻井选择的标准是最好有全井段且各个不同构造层内具有足够多的Ro测试数据。

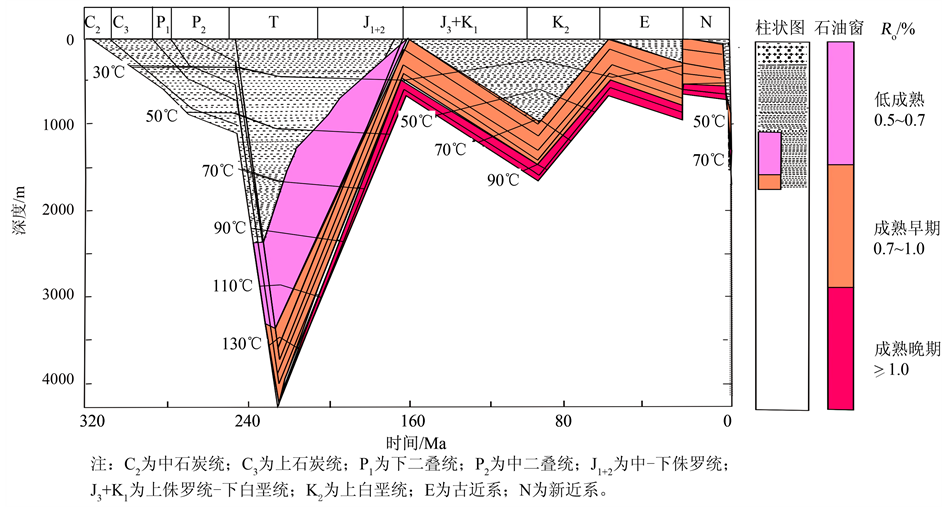

泊古1井位于大港探区,沧县隆起西南侧泊头市附近,完钻井深2105.3 m,完钻层位为中奥陶统下马家沟组。泊古1井热史反演结果(图1)表明,古生代热流值较低,三叠纪(225 Ma)为47.43 mW/m2,受印支运动的影响热流值持续升高,到晚白垩世初(96 Ma)上升到71.43 mW/m2,后因地层抬升剥蚀,热流值开始降低,到渐新世末(25 Ma)下降到53.76 mW/m2,随后热流值趋于平稳,现今为53.69 mW/m2。泊古1井所在地区晚古生代以来主要经历过3次抬升剥蚀事件:晚三叠世(225 Ma)印支运动使该地区发生

Ro/%

Ro/%

Figure 1. The result of thermal history simulation in Well Bogu 1

图1. 泊古1井热史反演结果

抬升剥蚀,剥蚀量为3600 m;晚白垩世初,也就是在燕山运动晚期的抬升剥蚀量为1000 m;渐新世末,受喜山运动Ⅱ幕褶皱造山运动的影响,地层抬升剥蚀,剥蚀量为300 m。

5. 烃源岩成熟史

按照大港探区烃源岩热演化成熟阶段的划分,分析上古生界主要烃源岩山西组(P1s)和太原组(P1t)的有机质成熟史及生烃史。

成熟史模拟结果显示,泊古1井P1t烃源岩在中三叠世末进入生烃门限,随着地层的埋藏,晚三叠世达到成熟早期阶段,228 Ma达到生油高峰期,225 Ma因地层抬升,生烃中断,直到现今仍处于成熟早期阶段。

P1s烃源岩在中三叠世末进入生烃门限,随着地层的埋藏,晚三叠世达到成熟早期阶段,227 Ma达到生油高峰期,225 Ma时因地层抬升,生烃中断,直到现今仍处于成熟早期阶段(图2)。

P1t和P1s烃源岩成熟演化历程基本相似,但P1t烃源岩比P1s的演化程度略高一些。研究区上古生界烃源岩演化程度普遍较低,现今大部分地区仍处于成熟早期阶段。

生烃期次是有机质成熟史在油气生成阶段上的反映,烃源岩处于不同的热演化阶段对应于不同的油气生成阶段,准确分析含油气盆地的油气成藏期次有助于更好地了解油气藏形成条件和分布规律 [9] 。上古生界烃源岩由于受到多期次埋藏–抬升和增温–降温作用,导致烃源岩生烃过程的中断或减缓,具有多期次生烃的特点。至上古生界煤系地层沉积后,经历了印支期、燕山期和喜马拉雅期的沉降和演化,相应形成印支期、燕山期和喜马拉雅期3期生烃,由于不同构造区域的抬升和沉降幅度不同,烃源岩热演化也不尽相同。

在恢复烃源岩成熟史的基础上,用相对产烃率和累计烃转换率来表示烃源岩的生烃期次。泊古1井P1t和P1s烃源岩早期持续稳定下降,地层埋藏较深,后期抬升剥蚀较大,再次埋藏深度较浅,晚三叠世为其主要生排烃期。因为早期持续快速沉降,大部分已经结束生烃,后期抬升到再次下降相对较弱,第一个生排烃期是其主要的生排烃期(图3)。

6. 结论

1) 大港探区以Ro为古温标的泊古1井热史恢复结果表明,古生代热流值较低,到三叠纪(225 Ma)受印支运动的影响热流值持续升高,后因地层抬升剥蚀,热流值开始降低,直到到渐新世末(25 Ma),随后热流值趋于平稳,现今约为54 mW/m2。

Figure 2. The maturation history of source rocks in Well Bogu 1

图2. 泊古1井烃源岩成熟史

Figure 3. The hydrocarbon generation stages and intensity in Well Bogu 1

图3. 泊古1井生烃期次与生烃强度

2) 大港探区上古生界主要烃源岩为P1t和P1s,P1t烃源岩在239 Ma (中三叠世末)进入生烃门限,227 Ma达到生油高峰期,后期地层多次沉降抬升,现今处于成熟早期阶段。P1s烃源岩成熟度演化历程与P1t基本相似,但比P1t的演化程度略低一些。晚三叠世为主要生排烃期。

基金项目

长江大学及大港油田联合项目(DGYT-2013-JS-477)。