1. 引言

M气田位于长岭凹陷南部,属于典型的低孔特低渗凝析气田 [1] 。由于储层内孔隙和渗透率低,气体在储层内流动时存在一定的启动压力梯度 [2] [3] [4] 。系统试井是一种气藏生产时间中广泛采用的产能试井方法,其测试数据主要采用二项式产能方程法和指数式产能方程法进行解释。采用二项式产能方程法和指数式产能方程法进行解释时,由于未考虑启动压力梯度的影响,造成了解释出的无阻流量偏大,或产能曲线为负值 [5] [6] 。笔者针对M气田采用直井压裂开发的实际,推导了考虑启动压力梯度的压裂直井产能方程;然后利用压裂直井产能方程变形得到了二项式产能方程的修正方程,并利用得到的产能方程对测试数据进行了解释;最后将修正二项式产能方程法、二项式产能方程法和指数式产能方程法解释的结果进行了对比,并结合实际生产动态说明了该方法计算无阻流量的合理性。

2. 压裂直井产能方程

模型假设:储层为均质等厚储层,储层中间有一口压裂直井稳定生产,忽略毛细管力、重力及物理化学作用对气体流动的影响,气体流动过程中考虑启动压力梯度。

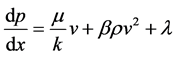

考虑启动压力梯度时,气体的流动方程可以写为:

(1)

(1)

式中:v为气体流动速度,m/s;k为地层渗透率,mD;μ为气体黏度,mPa∙s;p为地层压力,MPa; 为长度,m;β为紊流系数,m−1;ρ为气体密度,kg/m3;λ为启动压力梯度,MPa/m。

为长度,m;β为紊流系数,m−1;ρ为气体密度,kg/m3;λ为启动压力梯度,MPa/m。

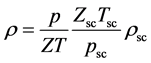

考虑到地层条件与地面条件的差异,气体的状态方程可以写为:

(2)

(2)

式中:Z为气体偏差因子,1;T为温度,K;下标sc为标准状况下的相关参数。

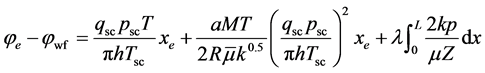

利用保角变换,将压裂直井开采过程中储层中的椭圆流动转化为 平面中的一维带状流动。定义拟

平面中的一维带状流动。定义拟

压力表达式为 ,将其代入流动方程,并对流动方程进行积分,可得到:

,将其代入流动方程,并对流动方程进行积分,可得到:

(3)

(3)

式中: 和

和 分别为气藏外边界和井底的拟压力,MPa∙m3/d;qsc为压裂井日产气量,m3/d;h为地层厚度,m;

分别为气藏外边界和井底的拟压力,MPa∙m3/d;qsc为压裂井日产气量,m3/d;h为地层厚度,m; 为平均黏度,mPa∙s;xe为w平面边界到井线段的距离,m;M为气体的摩尔质量,g/mol;

为平均黏度,mPa∙s;xe为w平面边界到井线段的距离,m;M为气体的摩尔质量,g/mol; 为气体常数,8.314 J/(mol∙K)。

为气体常数,8.314 J/(mol∙K)。

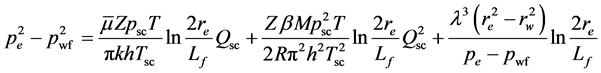

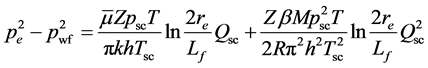

将w平面内的拟压力方程转换到实空间平面,并对相关项进行积分,可以得到考虑启动压力梯度时压裂井的产能方程:

(4)

(4)

式中: 和

和 分别为地层边界压力和井底压力,MPa;

分别为地层边界压力和井底压力,MPa; 为裂缝长度,m;Q为产量,m3/d;re为边界半径,m;rw为井筒半径,m。

为裂缝长度,m;Q为产量,m3/d;re为边界半径,m;rw为井筒半径,m。

3. 修正二项式产能方程

在常规气藏中,在径向流条件下压裂井的产能方程为:

(5)

(5)

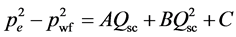

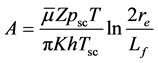

对方程进行化简,可以得到常规气藏中二项式产能方程 [7] :

(6)

(6)

式中: ;

; 。

。

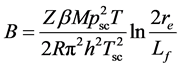

对比常规气藏压裂井产能方程和低渗透气藏压裂井产能方程,发现由于考虑了启动压力梯度对产量的影响,方程(4)比方程(5)在等式右边明显多了一项,这一项与气井产量无关。因此,用二项式产能方程对低渗透储层系统试井资料进行解释时,需考虑启动压力梯度对产能的影响,对二项式产能方程进行修正。修正后的产能方程可写为:

(7)

(7)

式中: ;

; ;

; 。

。

4. 实例应用

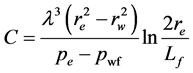

以M气田C1井为例,采用“有限导流 + 均质气藏 + 无限大”模型对其压力恢复资料进行了解释(图1)。其结果如下:储层有效厚度为22.2 m,孔隙度为9.35%,井筒半径为6.99 cm,储层中部压力为31.08 MPa,地层渗透率为0.32 mD,裂缝长度为52.6 m,流、静压测试成果显示,井筒内流体基本为单相气,未见到明显的凝析油析出现象。

对该井进行系统试井时采用4个流量以由小到大的顺序连续生产,生产数据见表1。直径3、4、5 mm满足稳定试井分析条件,而第4个流量在生产过程中,未求取稳定流压,故在产能分析中不予考虑。系统试井测试数据显示:随着油嘴的放大,产气量增大的同时,井底流压、井口油压下降,产油量及含水率也有所增加,而∅3 mm油嘴生产时,未见水产出,说明∅3 mm油嘴生产时,携液能力较差。直径4、5、6 mm油嘴生产时,地面有水产出,随着油嘴的增大,含水率也有所增加,但当∅6 mm油嘴生产时,产气量增加,含水率及油产量增幅变小,气油比升高。系统试井曲线提示在生产过程中不易采用∅3 mm油嘴生产,应考虑选用∅4 mm以上油嘴生产,从而保证井底的积液在生产过程中被带出。

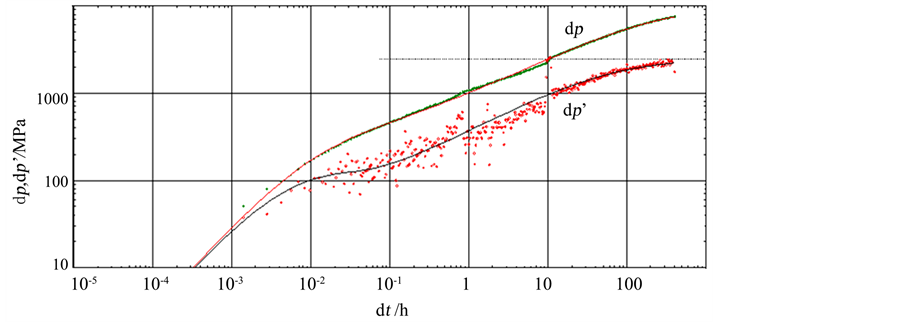

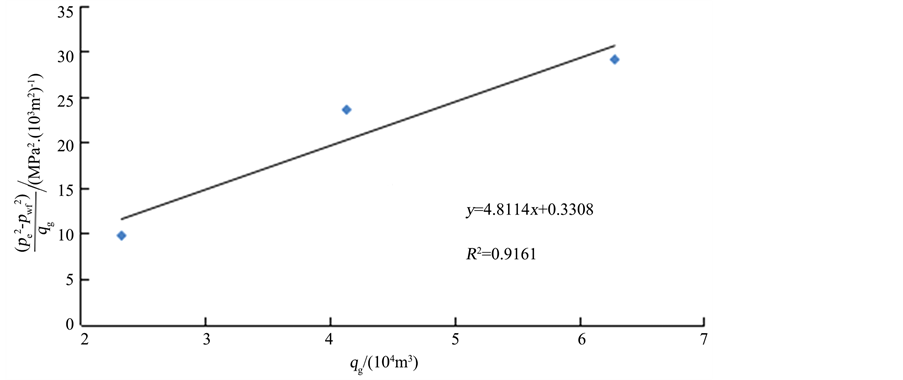

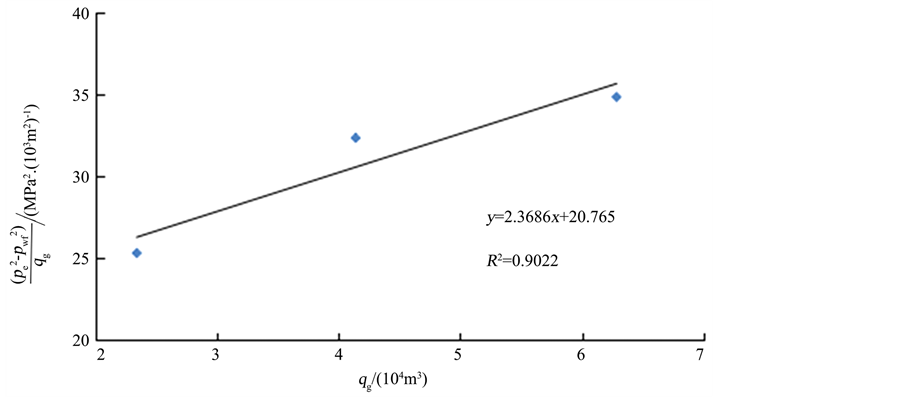

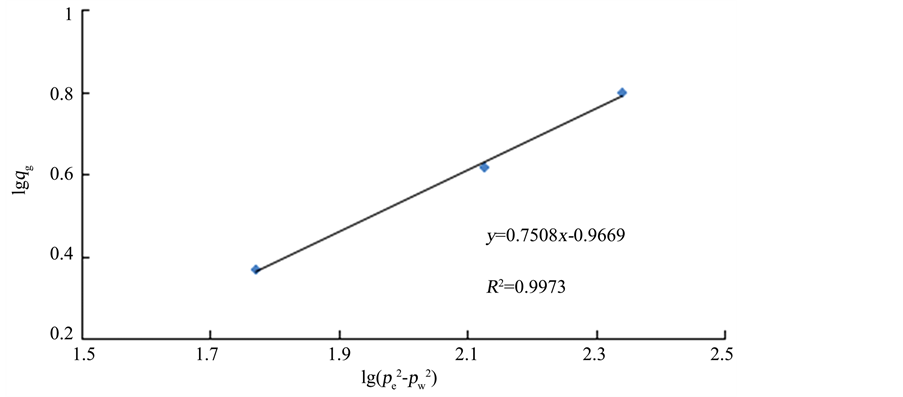

利用系统试井测试数据,分别采用修正二项式产能方程法、二项式产能方程法和指数式产能方程法对测试数据进行解释。利用测试数据,分别绘制了修正二项式产能曲线、二项式产能曲线和指数式产能曲线(图2~4),采用不同试井解释方法,对系统测试数据进行解释,结果见表2。

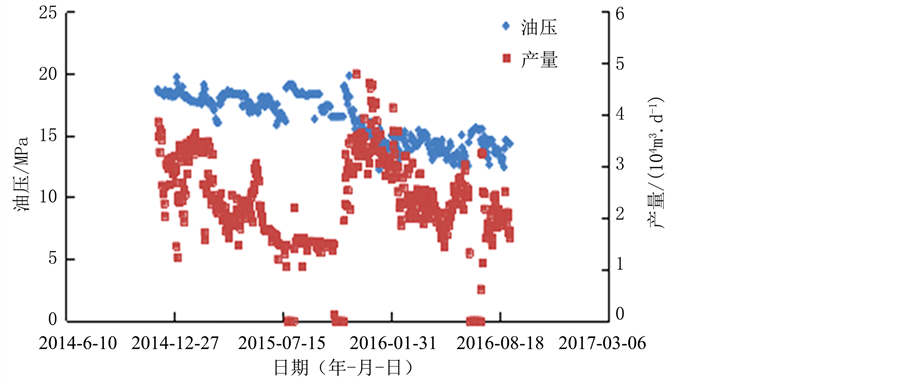

从修正二项式产能方程法、二项式产能方程法和指数式产能方程法得出的绝对无阻流量看,三者差别较大。由于修正二项式产能方程是在考虑低渗透渗流特征的基础上,从渗流力学方程推导而来,它对不同的地层适用性及准确程度要高一些;而指数式产能方程只是一种经验公式,准确程度相对较差。从该井的生产动态曲线可以看出该井的合理产量在2.3 × 104 m3/d左右(图5),无阻流量为14.4 × 104 m3/d比较合适。

Table 1. Systematical test result data in Well C1

表1. C1井系统试井成果数据表

Table 2. C1 Well system test interpretation result data sheet

表2. C1井系统试井解释结果表

Figure 1. Log-log curve of well pressure recovery in Well C1

图1. C1井压力恢复双对数曲线图

Figure 2. Modified binomial productivity equation curve

图2. 修正二项式产能方程曲线图

Figure 3. The binomial productivity equation curve

图3. 二项式产能方程曲线图

Figure 4. Exponential productivity equation curve

图4. 指数式产能方程曲线图

Figure 5. Production performance curve in Well C1

图5. C1井生产动态曲线图

5. 结论

1) 从渗流理论出发,推导了考虑启动压力梯度时低渗透储层压裂气井的产能方程,并建立了修正二项式产能方程。

2) 利用比修正二项式产能方程法、二项式产能方程法和指数式产能方程法对C1井进行了试井解释,发现利用二项式产能方程法和指数式产能方程法解释结果偏高。

3) 根据系统试井解释结果和实际生产动态特征,修正二项式产能方程计算的该井无阻流量结果比较合适,其大小为14.4 × 104 m3/d。

基金项目

国家自然科学基金项目(61673006);国家科技重大专项(2011ZX05015,2011ZX05013);湖北省教育厅优秀中青年项目(Q201141304)。