1. 引言

20世纪以来,我国城镇化进程以及经济结构转型速度增快,就业结构也逐渐变化。农村就业结构指农村劳动力在国民经济各部门的分配结构。我国农村地区就业机构的特征主要表现在,务农仍为农民的首要工作形式,但是比重在逐渐降低,第二、三产业有很大的发展空间,吸收了大量的劳动力。就业结构的变动对新农村建设的决策有举足轻重的意义。

2. 文献综述

中外研究者就经济转型期中国农户收入结构和农村劳动力转移进行了相关探讨研究。

张凤龙和臧良(2007)对中国农民收入结构进行研究后得出,工资性收入已成为农户收入增长的重要组成部分。他们认为应从加大财政对农业的支持力度,调整经济结构,加快农村富余劳动力向城市转移,突破农村第二产业和第三产业发展瓶颈,大力发展农村教育事业这五个方面着手来促进农民增收 [1] 。周雪松和刘颖(2012)对中国农民收入水平与收入结构两者之间的变动规律进行了实证研究,他们在分析了1978年以来农民收入结构的演变及各地农业经济发展不平衡状况的基础上,运用近10年的统计数据对农民收入结构演变趋势进行了模拟,从农民收入组成的四部分(家庭经营性收入、工资性收入、财产性收入、转移性收入)提出了增加农民收入的政策措施 [2] 。廖丹青等(2009)研究认为,城市化是影响农民收入的主要因素,城市化转移农村人口、缓解人多地少的矛盾、提高劳动生产率从而增加农民收入 [3] 。

3. 理论研究

3.1. 我国农村人口收入状况研究

改革开放以来,我国社会经济发展迅速,农村居民的收入水平也有了显著提高 [3] 。农业产业化的趋势越来越明显,工业部门的收入高于农业产业,农村人口就会不断流入城市非农产业 [4] 。城乡一体化住户调查显示,2015年农村人口人均纯收入为11,422元;居民人均可支配收入为10,489元,比上年同期增长9.2%。由数据得出,经济结构体制的转型对农民增收起着积极作用。农村人口的收入方式不单来源于土地,而是出现了显著的收入方式和结构的变化。

本研究主要应用农村人口人均纯收入这一指标来反应农民的收入水平。人均纯收入是指农村住户当年从各个来源得到的总收入相应地扣除从事生产以及非生产经营活动支出后的剩余。随着农村就业结构的变化,外出打工带来的非生产性经营收入所占收入比重逐年递增。本研究中,运用农业与非农业收入比值,得出15年来中国农业人口收入结构的变化趋势(表1)。

3.2. 我国农村就业结构变化研究

我国有着悠久的农耕文明,历史上最初只有少数一部分人从事于非农职业。改革开放后,从事第一产业的农村人口大幅度减少,主要流向工业部门。一个地区或国家的经济发展水平以及国民收入水平很大程度上决定了三次产业的比重状态,国家经济的发展需要依靠非农产业的发展 [5] 。据统计年鉴数据显示,2015年末全国农民工总量27,747万人,比上年增长1.3%。其中,外出农民工16,884万人,增长0.4%;本地农民工10,863万人,增长2.7%。有研究表明,中国实施改革开放政策以来的经济增长有16%~20%的份额是来源于劳动力流动和劳动力重新配置所导致的生产率提高 [6] 。对于非农产业来说,劳动力转移改变了农村传统的资源配置结构。在此过程中非农产业规模扩大,数量增加,为农村经济带来了巨大收益。

表2列示了2000~2014年期间,全国就业人员总数、第一产业的就业人员和非第一产业就业人员的统计数据。从数据可以看出,全国非第一产业就业人员不断增加,同时,第一产业就业人员对非第一产业人员的比例也在不断降低。

4. 实证分析

为了进一步实证说明上述数据反映的情况,本文将将农村人口收入构成与劳动力产业分布情况联系起来,分析两者对农民收入增长影响程度。根据农村人口收入A (农村居民家庭人均农业纯收入/农村居民家庭人均非农业纯收入)、B (第一产业就业人员/非第一产业就业人员)三者关系,以此建立回归模型并实证分析。

Table 1. Per capita net income of rural households and its composition changes since 2000

表1. 2000年以来农村居民家庭人均纯收入及构成变化

Table 2. Population and employment data from 2000 to 2014

表2. 2000年~2014年人口与就业数据

4.1. 数据来源与处理

数据来源于《中国统计年鉴2015》,选自2000~2014年农村人口人均纯收入、人均农业纯收入以及全国就业人员合计与第一产业就业人员的数据统计。

如表3所示,本文自变量为村居民家庭人均农业纯收入与非农业纯收入的比值(A)、以及第一产业就业人员相对于非第一产业就业人员比值(B);因变量采用农村人口人均名义收入被农村居民消费价格指数(CPI)调整后得到农村人口人均实际收入(Y = 农村人口人均纯收入/当期CPI)。通过建立就业结构变动与农业人口收入的关系的模型,得出的影响因素。

4.2. 模型建立

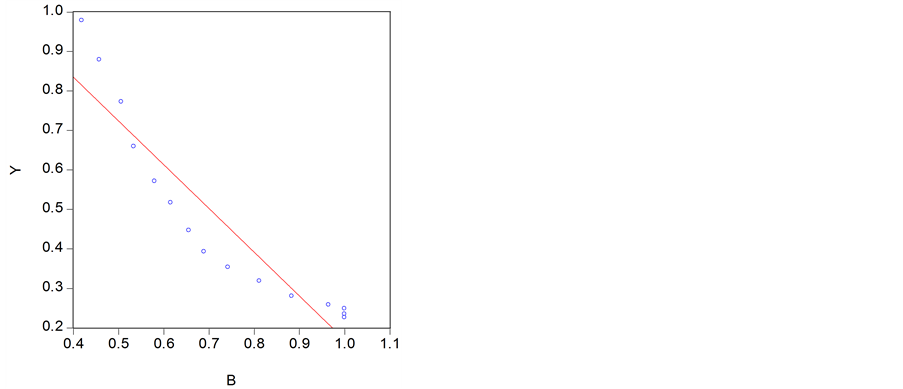

4.2.1. 用Eviews 6.0作出A与Y的散点图

Table 3. Independent variable and dependent variable

表3. 自变量与因变量

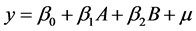

4.2.2. 用Eviews 6.0作出B与Y的散点图

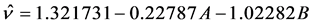

由散点图可推测,A、B与Y之间可能存在线性关系,因此建立二元线性回归模型:

( 为截距项,

为截距项, 与

与 为回归系数,

为回归系数, 为残差项)

为残差项)

4.3. 实证结果

根据上述表3的数据可得,共有2000~2014年15年的样本数据,现根据模型的检验结果判断本模型中的显著性及模型的拟合程度。本文运用Eviews 6.0对数据进行回归分析,结果如表4。

由运算结果可以得回归方程为:

Table 4. Operation result of Eviews 6.0

表4. Eviews 6.0运算结果

可绝系数为0.873727,修正的可绝系数为0.852682,说明模型对样本的拟合很好。F值为41.51622,大于显著性水平为0.05时的临界值,也说明A、B与Y之间线性关系显著。在95%的置信度下, 和

和 的显著,因而

的显著,因而 不显著。

不显著。 为−1.02282,说明B每减少一个百分点,Y将增加1.02282万元。结果表明,农村人口收入的增加,和第一产业就业人员与非第一产业就业人员的比值(B)呈负相关的关系;与人均农业纯收入与人均非农业纯收入的比例(A)没有显著的关系。农村居民人均实际收入为因变量,农村居民人均农业纯收入与非农业纯收入的比例、以第一产业就业人数与非第一产业就业人数的比例为2个自变量进行实证研究,结果显示人均农业纯收入与非农业纯收入的比例对农村人均收入的增长没有显著影响;而第一产业就业人数与非第一产业就业人数的比例每下降1个百分比,农村居民人均年实际收入将增加1.1533万元。

为−1.02282,说明B每减少一个百分点,Y将增加1.02282万元。结果表明,农村人口收入的增加,和第一产业就业人员与非第一产业就业人员的比值(B)呈负相关的关系;与人均农业纯收入与人均非农业纯收入的比例(A)没有显著的关系。农村居民人均实际收入为因变量,农村居民人均农业纯收入与非农业纯收入的比例、以第一产业就业人数与非第一产业就业人数的比例为2个自变量进行实证研究,结果显示人均农业纯收入与非农业纯收入的比例对农村人均收入的增长没有显著影响;而第一产业就业人数与非第一产业就业人数的比例每下降1个百分比,农村居民人均年实际收入将增加1.1533万元。

5. 结论与建议

在经济结构转型和收入增长的变化过程中,其中农村人口的人均农业纯收入相对于非农业纯收入不断下降;以及第一产业就业人数相对于非第一产业就业人数不断下降。简而言之,提高农业人口收入的关键是提高农业劳动生产率,推动农村劳动力向非传统产业转移。

5.1. 增加对第一产业的科学技术投入,大力发展现代农业

减少第一产业劳动力投入,就意味着农业生产效率的提高,因此加大对农业产业的科技与资金投入,从而推进农业产业发展的机械化以及规模化。同时,为了充分发挥我国农村地区自然条件优势,国家和政府应完善农业基础设施,从技术上给以支持,要建立健全农业科技的推广网络,加快现代农业发展 [7] ,加大惠农政策的落实力度;要把培育现代农业经营主体,发展高效农业,建设农业特色产业基地结合起来,大幅度提高农民经营性收入。

5.2. 加快经济结构调整,促进农村劳动力转移

在进行产业结构调整和升级的过程中,应重视各区域自身的资源禀赋特征,构建适合区域特点的发展路径 [8] 。政府应该积极调整农村基础结构和经营结构。因此,一是必须加大对农村基础结构的调整力度,全面建设农村基础公共设施,满足农民生活生产基本需求;二是要鼓励发展农工商一体化经营。在此基础上,鼓励发展乡镇企业,引导和组织劳动力转移输出,积极拓宽农村劳动力转移渠道。

5.3. 提高农村劳动力基本素质,加强劳动培训

提高农村劳动力基本素质,就要充分利用并且有效整合各种社会教育资源,统筹规划和实施对农民工教育和培训,提高农村劳动力的人力资本和社会资本 [9] 。首先,政府应该大力投资对农村公共基础教育,深化农村教育体制改革。其次,引导企业制定相关培训规划和制度,比如以邀请高校专家或培训机构等方式,以求提高农民劳动技能和生产效率。