1. 引言

未来移动通信系统 [1] 要求能把各种不同的系统进行整合,并能在多种无线环境下提供很宽的业务。业界公认,要达到这样的目的,通信系统必须采用一系列不同于当今移动网的技术,以满足高速数据传输的要求 [2] [3] 。

多天线技术可以有效地改善系统的容量及其性能,而且可以显著地提高网络的覆盖范围和可靠性。衰落环境中,发射机和接收机配有多天线可以获得分集的好处。在发端和收端同时用多个天线,就构成了多输入/多输出(MIMO, multiple input multiple output)系统。MIMO因为能提供分集的好处,而开启了新的一维空间。MIMO可以提高系统的容量 [4] [5] 。

空时编码是实现MIMO系统的常用方式之一,现在已经提出了不少关于MIMO空时编码的方案。为此,各高校与信息学科相关的专业的知识结构也作了相应调整,都先后以“MIMO通信系统编码”作为研究生必修或选修的专业基础课。

然而,“MIMO通信系统编码”是一门兼具广泛数学理论与通信工程本科专业背景的课程。我校是一所省属高校,电气与信息工程学院拟以这门课为选修课的研究生来自全国各地,程度参次不齐,且大都不具备“信息论与编码” [6] 等相关知识。

针对这种情况,根据《模式识别与智能系统》、《检测技术与自动化装置》、《控制理论与控制工程》等专业研究生培养目标和要求,决定开设一门兼顾“信息论” [7] 与“空时编码” [8] 的课程,即“信息论与空时编码”。

结合本课程的性质、要求和实际学时,教研室同仁反复商讨,并经学院教学委员会审核制定了《信息论与空时编码》教学大纲,明确了“从信息论 [7] [9] 角度分析研讨新的或者改进的空时编译码 [5] [8] 算法,以改善MIMO系统的性能、减小空时编码系统的复杂性,更好地适应未来通信系统的要求和信道实际情况的理论途径”为目的的教学任务。教学实践表明:授课条理清晰、逻辑推理严谨、中西合璧的讲授最新研究成果、Matlab仿真实验和实例分析相结合的学以致用的教学手段在活跃课堂气氛同时,是将课程化枯燥无味为生动形象和提高教学效果的关键。掌握学生的学习动态,促使教与学互动是将数学公式化枯燥无味为生动形象的关键。教学实践进一步表明:只要把握好这几个环节,教学效果就会不断提高。

2. 中西合璧讲授最新研究成果

2.1. 精选主要参考教材

选择电子工业出版社的信息论–基础理论与应用(第4版) (傅祖芸编) [9] 、MIMO通信系统编码((美)Tolga M. Duman等著. 艾渤等译) [8] 和Artech House的Space-Time Codes and MIMO systems (M. Jankiraman著) [5] 作为主要参考教材。这三本参考书注重基本概念、基本定理和基本分析方法的论述。其中,信息论部分通过严密推理和巧妙证明阐明定理和结论的完美,做到物理概念清晰,逻辑性、系统性强,数学结构严谨完整又避免纯数学的枯燥乏味;而空时编码部分则用词精炼,既尽量避免非常复杂的推导过程、数学表示以及非常特殊的系统,又注重与MIMO系统相关的基本原理。从而,使课程在内容的编排上,由浅入深、循序渐进,适合于选作我校研究生的教材。

2.2. 合理舍去巧排内容

本课程总学时为40。其中信息论部分为20学时,空时编码原理及相应编译码程序讲解和分析部分为20学时。显然,信息论与空时编码所包含的面很广,有限的课时不可能一一涉猎,考虑到信道纠错编码的部分内容、网络信息论和酉空时码及差分空时码等适合学生在后续课程作进一步研究时学习,所以笔者选了信息的定义和度量;各类离散信源和连续信源的信息熵:有记忆、无记忆、离散和连续信道的信道容量;香农信息论的三个基本定理:无失真信源编码定理、限失真信源编码定理和信道编码定理以及信道纠错编码的基本内容和分析方法;MIMO信道特征;空时编码设计准则和编译码原理及英文原著解读等作为教学内容。

本课程的教学环节包括课堂讲授,学生自学,文献综述和编程。通过上述基本教学步骤,要求学生掌握信息论的基本理论和概念,如熵、互信息熵、自信息量等。掌握信息在信息论角度的定义、统计度量;掌握信道与信道容量、信息率失真函数等信息论理论;掌握空时编码方法,如空时分组码编码方法,空时格码编码方法,分层空时码编码等基本空时编码设计准则及原理和具体实现方法。理解MIMO信道特征,初步具备阅读英文原著的能力,为进一步将所学内容应用于相应专业的具体课目打下坚实基础。

3. Matlab仿真和实例分析相融合的教学方法探索

针对本课程的空时编码既需要十分严谨的理论分析,又涉及较多的编程技巧,我通过讲解空时分组码,空时格码和分层空时码的编译码程序的特性,并兼顾典型空时码字实例分析,促使学生能理论联系实际地理解和掌握所学知识

3.1. 程序讲解和Matlab仿真

空时编码所包含的面很广,我们选择常见的三种空时编码方案:空时分组码(STBC, space-time block code)、空时格码(STTC, space-time trellis code)、垂直分层空时(VBLAST, vertical bell laboratories layered space-time)码作为教案,讲解基于Matlab编写的源代码。通过生成随机信息、映射成所选的星座、构造相应的码字、多天线发射、信号在不同衰落特点的信道上传输、接收机检测信号的方法剖析以程序构建的MIMO通信系统的基本原理,并以3个典型实验的结果对比不同空时编码技术的特点。这些实验的默认实验条件如表1所示。

3.1.1. 空时分组码仿真实验

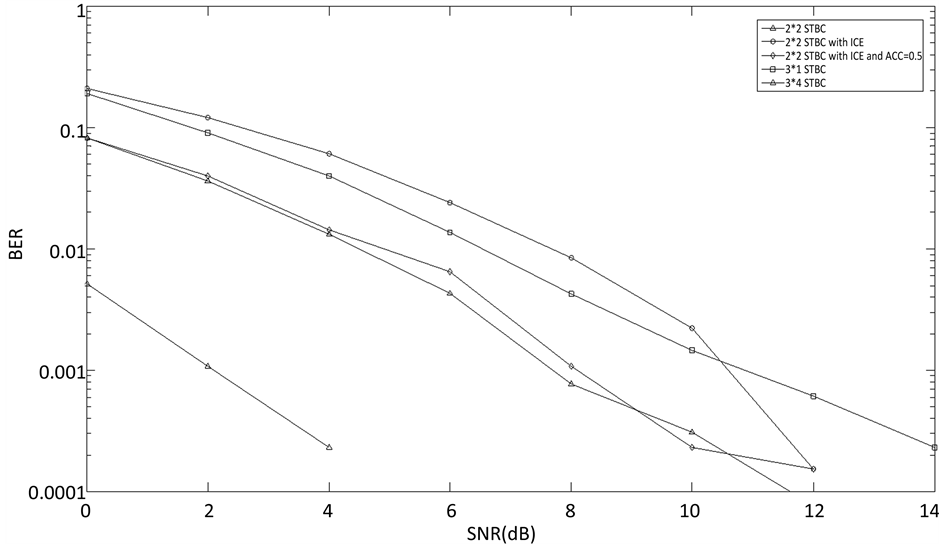

当Nt = Nr = 2 (图中用2*2表示,下文的图中也采用这种表示方式)、Nt = 3,Nr = 1、Nt = 3,Nr = 4且发射机采用BPSK调制时,空时分组码的误码率(BER, bit error rate)随信噪比(SNR, signal-to-noise ratio)变化的关系曲线如图1所示。此外,当Nt = Nr = 2时,我们仿真了在无法精确估计信道特征(ICE, Imperfect Channel Estimation)和天线间存在相关性(AC, Antenna Correlation;且天线相关系数ACC (ACC, Antenna Correlation Coefficient) = 0.5)条件下,空时分组码的性能。

3.1.2. 空时格码仿真实验

当Nt = Nr = 2,发射机分别采用4状态4PSK调制和8状态4PSK调制时,空时格码的误码率(BER)

随信噪比(SNR)变化的关系曲线如图2所示。此外,我们还仿真了在无法精确估计信道特征(ICE)和天线间存在相关性(ACC = 0.5)条件下,空时格码的性能。

3.1.3. 垂直分层空时码仿真实验

当Nt = Nr = 2,发射机采用QPSK调制,接收机分别采用迫零(ZF, zero-forcing)、最小均方误差(MMSE, minimum mean square error)、最大似然(ML, maximum likelihood)检测时,垂直分层空时码的误码率(BER)随信噪比(SNR)变化的关系曲线如图3所示。此外,我们还仿真了天线间存在相关性(ACC = 0.5)条件下,采用最大似然检测时垂直分层空时码的性能。

通过这三个仿真实验使同学们初步建立了如下概念:

1) 空时码字的特性不但与多输入/多输出系统的收、发天线数有关,还与其自身构造机理相关;

2) 信道的传播特征和天线间的相关性会影响空时码字的性能;

3) 相移键控的进制数和网格编码的状态数都会影响空时格码的性能。

Table 1. The default condition for three typical experiments

表1. 3个典型实验的默认实验条件

Figure 1. The BERs of STBC versus SNR values, with the BPSK and Nt = Nr = 2; Nt = 3, Nr = 1; Nt = 3, Nr = 4, respectively

图1. 当Nt = Nr = 2、Nt = 3,Nr = 1、Nt = 3,Nr = 4且采用BPSK调制时,空时分组码的误码率随信噪比变化的关系曲线

Figure 2. The BERs of STTC versus SNR values, with Nt = Nr = 2 and the 4 states 4PSK, the 8 states 4PSK, respectively

图2. 当Nt = Nr = 2且采用4状态4PSK调制和8状态8PSK调制时,空时格码的误码率随信噪比变化的关系曲线

Figure 3. The BERs of VBLAST with ZF, MMSE and ML detector versus SNR values, with Nt = Nr = 2 and the QPSK

图3. 当Nt = Nr = 2且采用QPSK调制时,分别采用迫零、最小均方误差和最大似然检测的垂直分层空时码的误码率随信噪比变化的关系曲线

总体而言,空时码字的误码率会随着信噪比的增加逐步减小。

3.2. 实例分析注重效果

诸多学者基于速率、中断概率或分集/复用增益的折中等角度探讨了空时编码的各类编码准则。然而,这些准则的推导过程略显繁琐,课堂效果不佳。为此,笔者在授课中,以如下实例着重分析空时码字的构码特点。

3.2.1. Alamouti空时分组码

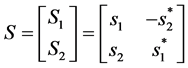

信息经调制(M进制星座映射)形成符号;两个符号为一组[s1, s2],编码后生成新的码组

(1)

(1)

第一个时隙,s1从第一个天线发送,s2从第二个天线发送;第二个时隙, 从第一个天线发送,

从第一个天线发送, 从第二个天线发送;于是,两个天线上发送的符号序列正交,即

从第二个天线发送;于是,两个天线上发送的符号序列正交,即

(2)

(2)

随后,我们在课堂上进一步将上述结论推广,对空时编码给出了一个非常形象化的定义,即:空时编码就是利用多根天线和多个时隙,通过不同的空间和时间发送信息的一种方式。

3.2.2. 空时格码

授课以图4所示的4状态4PSK调制空时格码为例,通过图中格码的节点与状态;每个节点左边的符号与可能的输入;每组符号的两个分量与天线的输出符号间的对应关系;输出符号如何由图中顶端的二进制输入比特驱动;编码器的状态如何转换,通俗易懂地描述了空时格码的编码原理。

3.2.3. 垂直分层空时码

讲课中,通过分析图5所示的垂直分层空时码编码器的特点,说明了该编码器的层的数目为NT,空间速率为bNT。由于,每一层与一根固定的发射天线相关,因此,该结构能为不同数据速率和/或不同用户提供服务。在此基础上,通过简要分析图3所示的3类检测方案的特性,并基于分集增益(式(3)中用dgain表示)与误码率及信噪比的关系,即

(3)

(3)

得出了垂直分层空时码空间分集增益在1和NR之间变化的结论。式(3)中Pe表示误码率。

4. 统筹兼顾突出要点

信息论与空时编码是一门理论性和通信专业背景很强的课程。它以概率论与随机过程、编码准则等知识点贯穿整个课程,为了有利于课程各部分内容的衔接,也便于学生理解和掌握,笔者在授课中适度加大了下面三个环节的作用:

1) 针对本课程理论性强的特点,我在讲课中通过反复强调基本概念、实例分析、适度的板书和提问强化学生记忆;

2) 针对本课程跨度较大,学生阅读英文参考文献时,专业术语翻译难度大的问题,我在讲授空时编码时,通过讲解和分析英文原著帮助学生顺利渡过阅读和理解英文参考文献的难关;

3) 通过分析和讲解的空时分组码,空时格码和分层空时码的编译码程序的特性和技巧,促使学生能理论联系实际地理解和掌握所学知识。

5. 结束语

信息科学发展迅速,知识每隔几年就要更新,信息论与空时编码课程无法涵盖这门学科的所有内容。因此,希望在今后的教学过程中,在时间允许的情况下,通过在课堂上下载和讲解IEEE Xplore库内的最新参考文献,帮助学生了解本学科国际上的最新研究动态;通过增加课堂的教与学互动的方式,进一步提高教学效果,便于使学生在理解由Matlab编写的空时分组码,空时格码和分层空时码的编译码程序的基础上有一些创新,达到了本课程学以致用的教学目标,以适应信息技术的快速发展。这将是笔者下一个有待探索的课题。

致谢

作者对安徽省教育科学研究重点项目(现代信息技术与信息类课程整合的研究与实践)和安徽省高等学校自然科学研究重点项目(KJ2015A011)在本课题研究过程中给予的资助,表示感谢。