1. 引言

随着地球上不可再生能源的日益枯竭,人类越来越重视低碳环保,努力尝试寻求传统不可再生能源的替代品。太阳能、风能、地热能、核能等新兴能源成为研究的重点,但如何实现电能的快速存储,成为一个迫切需要解决的问题。能量的存储分为物理存储、电磁储能、电化学储能。物理存储广泛应用在一些大型水利发电站中,电磁储能由于成本高和技术尚不成熟,在我国还处于科研阶段。电化学储能由于原理简单、操作方便、适合工业化生产,是目前主流的储能方法。

电容器是一种储存能量的元件,最开始的电容器储存的能量较小,但是随着现代工业的发展,超级电容器出现了。超级电容器是一种介于电池与传统电容器之间的新型储能器件,与电池相比它具有更高的功率密度,与传统电容器相比则具有更高的比容量和能量密度 [1] [2] 。超级电容器目前主要应用在航空航天、计算机、电动玩具等领域 [3] [4] [5] [6] 。现在制作超级电容器的材料主要有碳材料、金属氧化物、导电聚合物等材料。碳材料包括活性碳、碳气凝胶、碳纳米管、石墨烯等。金属氧化物包括氧化钌、氧化镍、氧化锰、钴氧化物(氢氧化物) [7] [8] 。门传林等 [9] 利用Hummers制备出氧化石墨,再用溶剂热法合成石墨烯-氧化锌,在6 mol/L KOH电解液中,在1 A∙g−1的电流密度下比容量仅为9 F∙g−1,并且工艺流程复杂,要求比较高。本文中利用水热法制作了铜镍氧化物,在6 mol/L KOH电解液中,在1 A∙g−1的电流密度下比容量达到200 F∙g−1且感应电荷转移阻抗(Rct)和扩散阻抗(Warburg阻抗) [10] [11] 都比较小。

2. 实验部分

2.1. 复合活性材料制备

量取0.5 mol/L的CuCl2溶液5 mL和0.5 mol/L的NiCl2溶液15 mL,在烧杯中混合均匀,量取1 mol/L的NaOH溶液20 mL,在60℃的恒温水浴磁力搅拌锅中,滴定40分钟,将滴定后的沉淀转移到反应釜中,填充度80%,在150℃的条件下分别反应10 h、20 h、30 h;在120℃,135℃的条件下反应30 h。具体所用主要实验药品见表1。

Table 1. The main experimental drugs.

表1. 主要实验药品

将水热好的样品用蒸馏水和无水乙醇清洗6次,然后放在鼓风干燥箱中90℃干燥6个小时,将干燥后的样品放入马弗炉中300℃煅烧3 h;最后得到复合材料活性物质。

2.2. 电极的制备

将制备的活性物质、乙炔黑(AB)、聚偏二氟乙烯(PVDF)按照质量比80:15:5置于烧杯中,研磨均匀,再加入N-甲基-2-吡络烷酮(NWP),搅拌成浆糊状。将搅拌均匀的混合物均匀涂布在泡沫镍上,涂布面积为1 × 1 cm2。然后放入鼓风干燥箱中90℃条件下干燥12小时,干燥完成后,称取其质量,减去之前未涂布的泡沫镍的质量,即可计算活性物质的质量,将干燥称量后的泡沫镍在10 Mpa的压力下压片,然后放在6 mol\L氢氧化钾溶液中浸泡24小时。

2.3. 性能测试

本实验中,XRD物相分析采用的是日本岛津SHIMADZU公司的XRD-6000;测试条件:CuKα靶作为辐射源,管压10 kV,管流50 mA,扫描速度4˚/min,扫描范围(2θ)10˚~80˚。并采用日本岛津SHIMADZU公司的SSX-550扫描电子显微镜(SEM)来观测样品的表面形貌,观测倍速为5000倍。

电化学分析测试采用上海辰华公司产的CHI600A型电化学工作站。实验采用三电极体系,工作电极为制备的电极活性物质材料,对电极为1 × 1 cm2铂电极,参比电极为饱和甘汞电极,测试所用的电极液体系为6 mol/L KOH溶液。

3. 结果与讨论

3.1. SEM形貌表征

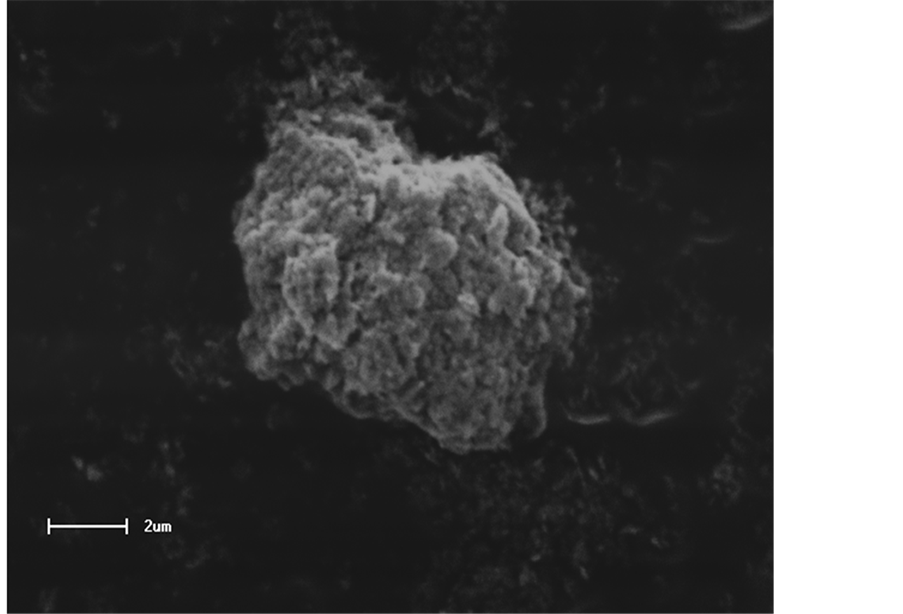

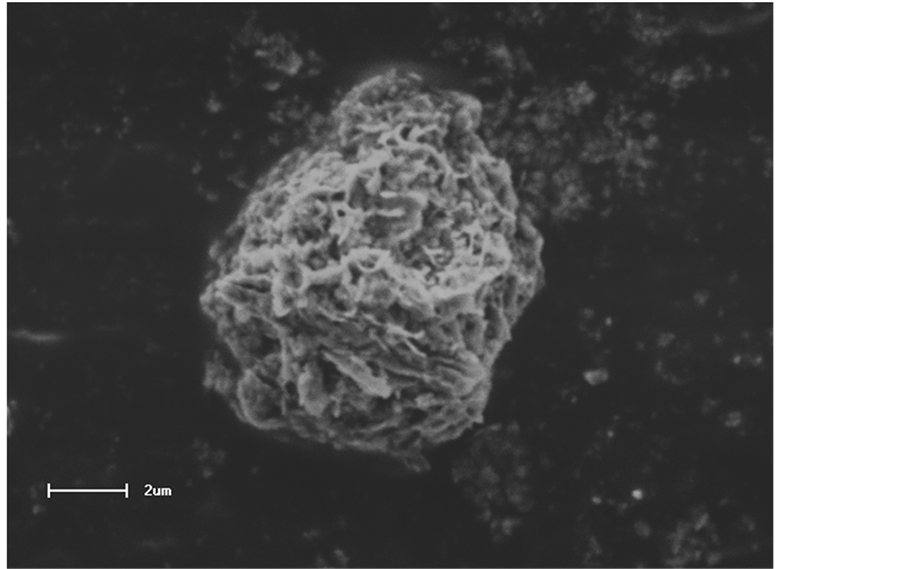

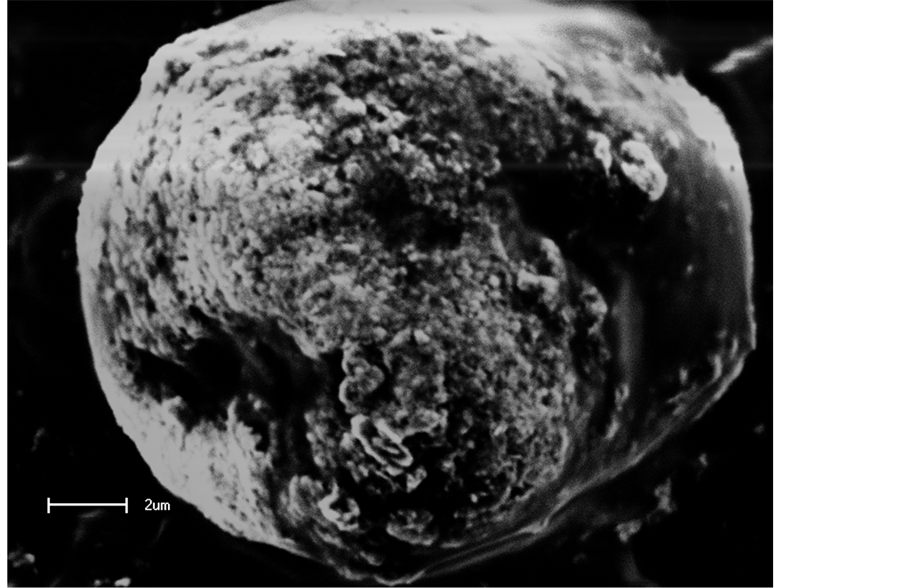

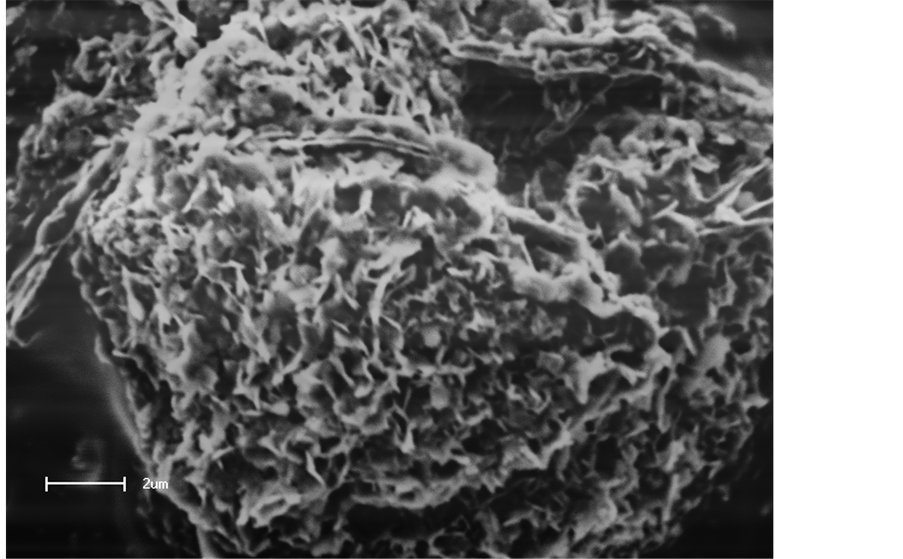

图1至图5为NiO/CuO复合材料在不同水热条件样品在5000X下的SEM图。

从图中可以看出,样品均出现不同程度的团聚,图3中所示150℃下水热10 h的样品团聚最为明显,并且表面光滑,没有形成孔隙和沟壑,表明该样品的比表面积相对较低,进而影响电解液中的离子在电极材料的嵌入和抽出,最终导致电化学性能较差。120℃下水热30 h以及150℃下水热20 h的表面相对150℃下水热10 h的样品,已形成相应的孔隙,而135℃和150℃下水热30 h的样品出现明显的孔隙和沟壑,并且150℃下水热30 h样品的孔隙更深,表面更加粗糙,结晶程度相对较低,从图5中可以看出,150℃下水热30 h的样品应该具备相对其他样品更加良好的电容性能。

Figure 1. SEM image of NiO/CuO composites at 120˚C 30 h

图1. NiO/CuO复合材料在120℃下水热30 h的SEM图

Figure 2. SEM image of NiO/CuO composites at 135˚C 30 h

图2. NiO/CuO复合材料在135℃下水热30 h的SEM图

Figure 3. SEM image of NiO/CuO composites at 150˚C 10 h

图3. NiO/CuO复合材料在150℃下水热10 h的SEM图

Figure 4. SEM image of NiO/CuO composites at 150˚C 20 h

图4. NiO/CuO复合材料在150℃下水热20 h的SEM图

3.2. XRD物相分析

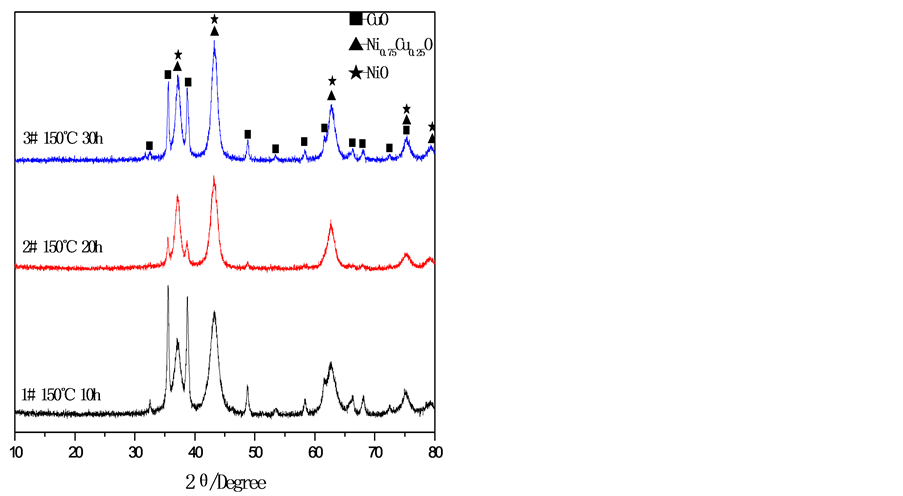

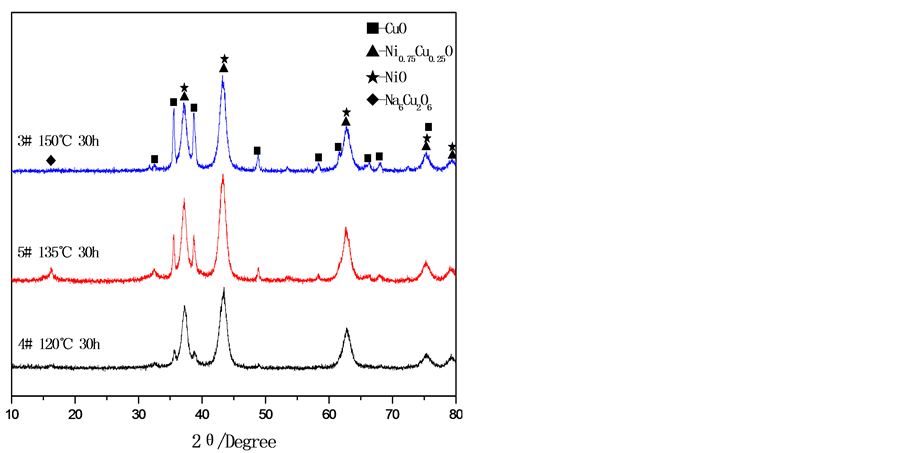

图6所示为铜镍复合材料在150℃下不同水热时间的XRD衍射图,图7为铜镍复合材料在30 h下不

Figure 5. SEM image of NiO/CuO composites at 150˚C 30 h

图5. NiO/CuO复合材料在150℃下水热30 h的SEM图

Figure 6. XRD patterns of Copper-nickel composite at different hydrothermal time under150˚C

图6. 铜镍复合材料在150℃下不同水热时间的XRD衍射图

Figure 7. XRD patterns of Copper-nickel composite at different hydrothermal temperatures in 30 h

图7. 铜镍复合材料在30 h下不同水热温度的XRD衍射图

同水热温度的XRD衍射图。

从图6和图7中可以看出,谱线中的物象为NiO、CuO以及Ni0.75Cu0.25O的这三种物相,说明合成的物质纯净无其他杂相。图7中扫描出现的Na6Cu2O6这个物质,可能是因为用1 mol/l氢氧化钠滴定氯化镍和氯化铜时,沉淀没有清洗干净而导致。图6和图7中分别在衍射角2θ为37.248˚,43.286˚,62.852˚,出现明显的NiO以及Ni0.75Cu0.25O这两种物质的衍射峰;而在衍射角2θ为35.571˚和38.726˚2出现了明显的CuO的衍射峰。在150℃下,随着水热时间的增长,NiO和Ni0.75Cu0.25O这两种物相的衍射峰越来越明显,而且衍射峰宽发生了宽化,说明NiO和Ni0.75Cu0.25O这两种物相的含量随着水热时间的增长,含量变多而且颗粒变小,有助于电化学活性的提高 [12] 。从图7中也能清楚的看出,在相同的水热时间(30 h)下,随着水热温度的提高,NiO和Ni0.75Cu0.25O这两种物相的衍射峰越来越明显,且峰宽变宽。

3.3. 循环伏安测试

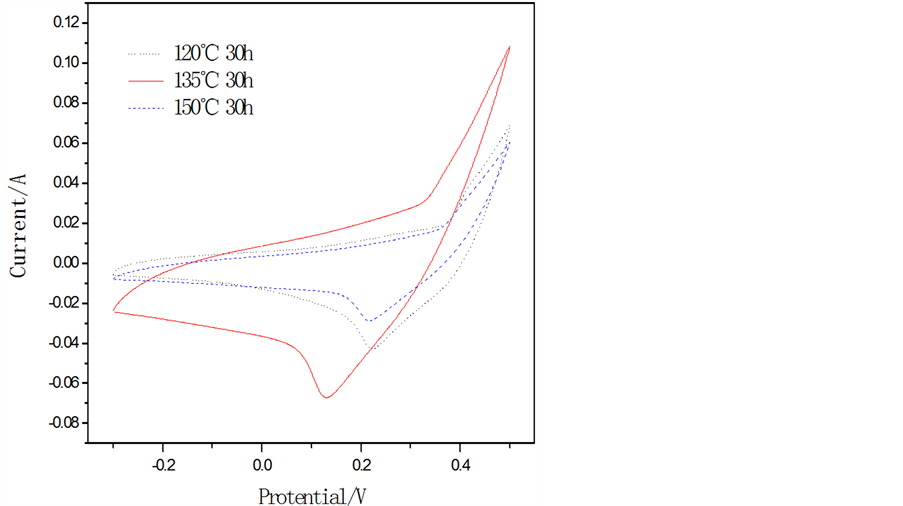

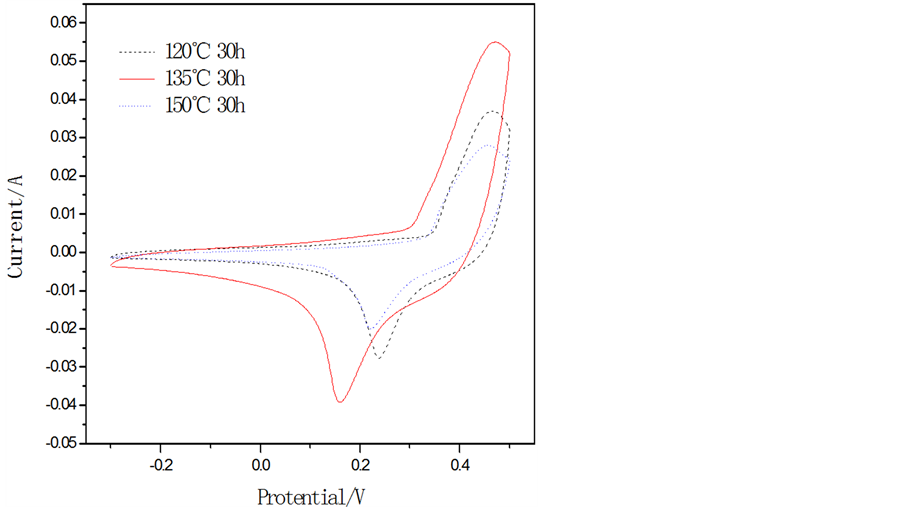

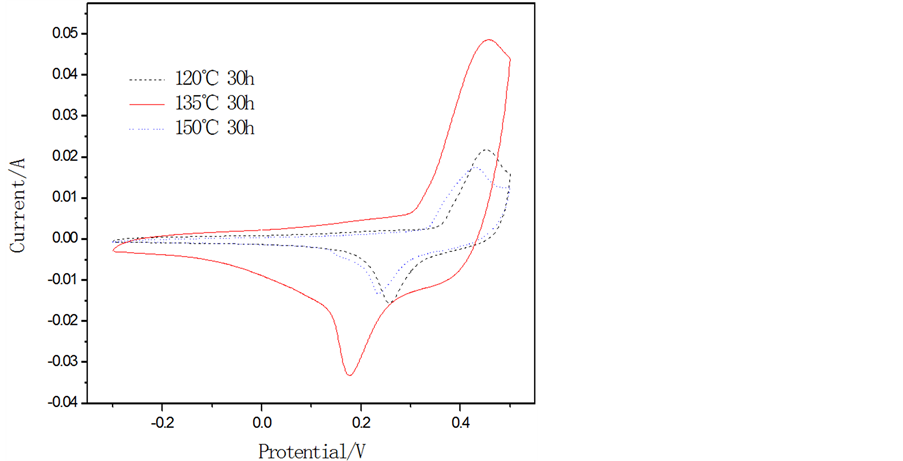

图8、图9、图10为Cu:Ni = 1:3 30 h水热不同温度不同扫速CV曲线图。

从图8至图10中可以看出,当扫描速度在50 mv∙s−1时,三个样品的氧化还原峰并不是很明显,仅仅扫出了还原的峰位,但此时电流是最大的。伴随着扫描速度的减小,三个样品的氧化还原峰越来越明显,说明涂布在泡沫镍电极片上的活性物质与电解液充分发生了电化学反应。

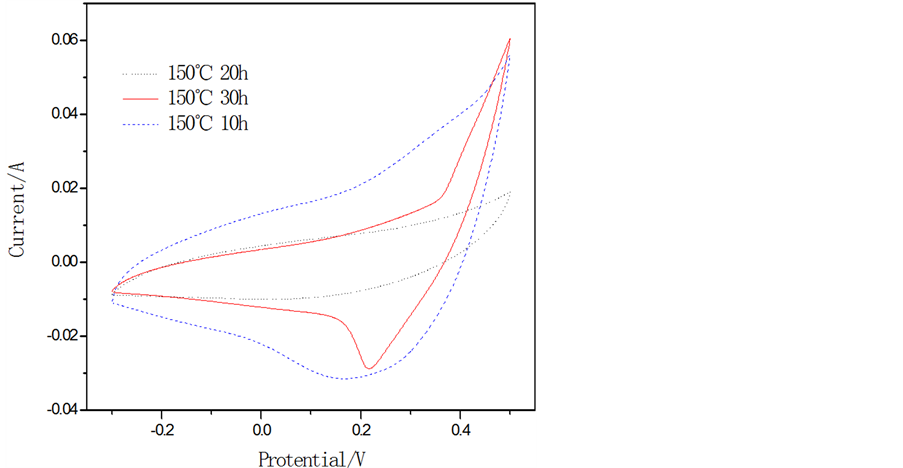

从图11至图13中我们依然可以看出,随着扫描速度的减小,三个样品的氧化还原峰原来越明显,说明样品与电解液充分接触并发生电化学反应,而且在150℃ 30 h的水热条件下,表现出良好的电化学特性。

3.4. 交流阻抗特性

图14、图15为Cu:Ni = 1:3水热不同时间、不同温度下的交流阻抗特性。

样品的交流阻抗曲线可以分为高频区和低频区两部分。各曲线与实轴的交点数值代表电极的内在阻抗(等效于Rb),它包括了电解液的离子阻抗、电极材料的本征阻抗和电活性物质与集流体的接触阻抗。

Figure 8. CV curves of Cu:Ni = 1:3 30 h at different hydrothermal temperatures with 50 mv∙s−1 scanning rate

图8. Cu:Ni = 1:330 h水热不同温度50 mv∙s−1扫速CV曲线图

Figure 9. CV curves of Cu:Ni = 1:3 30 h at different hydrothermal temperatures with 10 mv∙s−1 scanning rate

图9. Cu:Ni = 1:3 30 h水热不同温度10 mv∙s−1扫速CV曲线图

从图14和图15可以看出,五个样品与Z'轴的交点数值很小,说明其内部阻抗很小且相差不多。高频区的半圆代表了与多孔电极活性物质表面性能有关的感应电荷转移阻抗(Rct),高频的图像在图14和图15内嵌的小图中,可以看出,150℃ 30 h水热条件下的样品半圆明显,并且半圆的直径最小,说明该样品

Figure 10. CV curves of Cu:Ni = 1:330 h at different hydrothermal temperatures with 10 mv∙s−1 scanning rate

图10. Cu:Ni=1:3 30 h水热不同温度5 mv∙s−1扫速CV曲线图

Figure 11. CV curves of Cu:Ni = 1:31 50˚C at different hydrothermal time with 50 mv∙s−1 scanning rate

图11. Cu:Ni = 1:3 150℃水热不同时间50 mv∙s−1扫速CV曲线图

的感应电荷转移阻抗(Rct)最小。低频区的稍有倾斜的直线代表了在电极活性物质孔道中的电解液离子的扩散阻抗(Warburg阻抗) [11] [12] 。阻抗铺在低频下达到理想电容行为的谱线为一条平行于Z轴的直线。因此,从图中可以看出150℃ 30 h下水热条件下的样品具有最小的电阻。

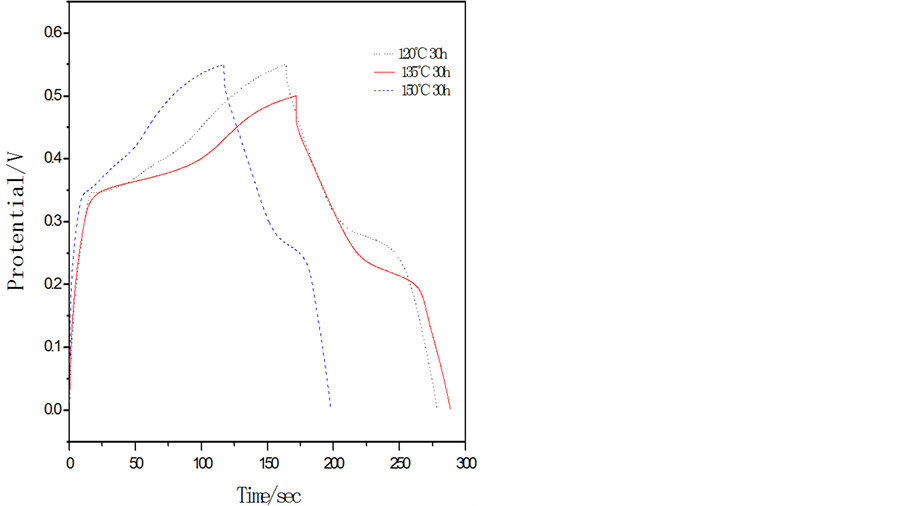

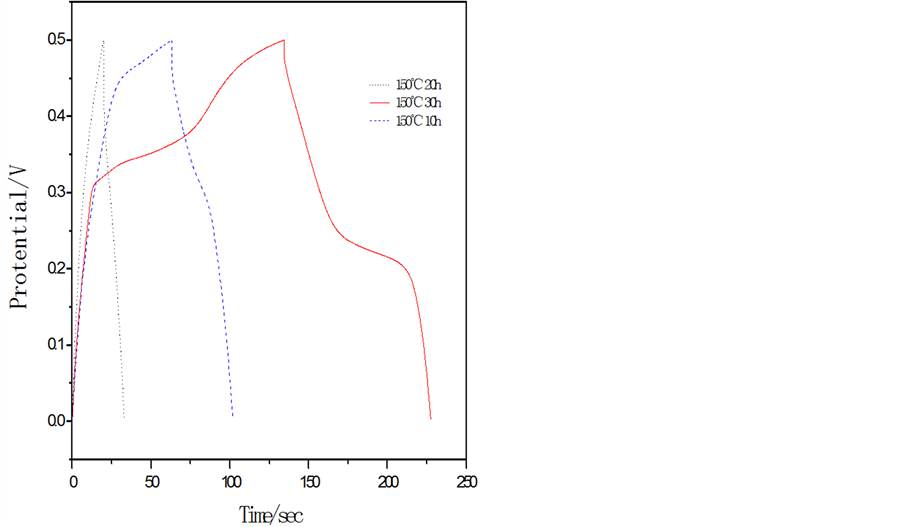

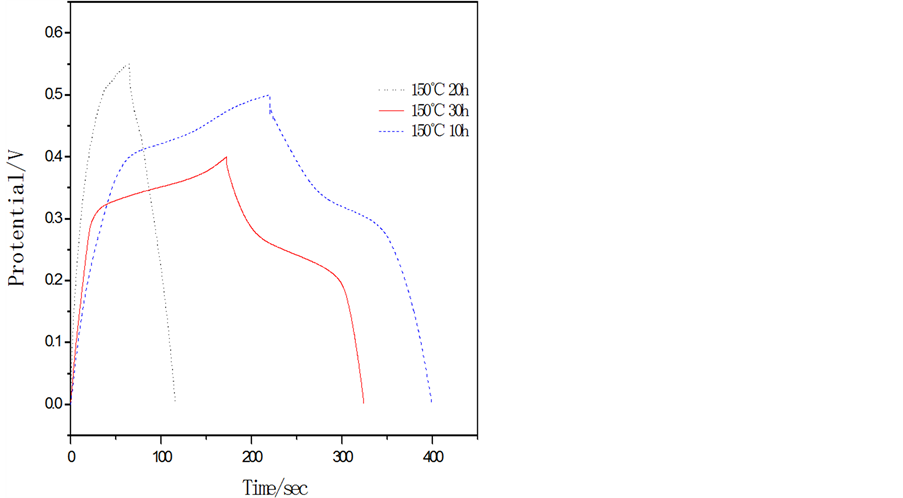

3.5. 恒流充放电特性

图16~图19为Cu:Ni = 1:3水热不同时间、不同温度下的恒流充放电特性。

Figure 12. CV curves of Cu:Ni = 1:3 150˚C at different hydrothermal time with 10 mv∙s−1 scanning rate

图12. Cu:Ni = 1:3 150℃水热不同时间10 mv∙s−1扫速CV曲线图

Figure 13. CV curves of Cu:Ni = 1:3 150˚C at different hydrothermal time with 5 mv∙s−1 scanning rate

图13. Cu:Ni = 1:3 150℃水热不同时间5 mv∙s−1扫速CV曲线图

从图16和图17中可以看出135℃下的充放电时长最长,在1 A∙g−1电流密度下,三组样品的放电时长基本维持在100 s,而135℃的样品充电时间最长。在0.5 A∙g−1的电流密度下,放电时长基本为1 A∙g−1的一倍,并且135℃ 30 h下的充放电时长依旧最长,表现了良好的电化学特性,与循环伏安曲线的积分面积表现一致。

从图18可以看出,在1 A∙g−1的电流密度下,150℃ 30 h水热条件下的样品有着最长的充放电时长,

Figure 14. AC impedance of Cu:Ni = 1:3 150˚C at different hydrothermal times

图14. Cu:Ni = 1:3 150℃水热不同时间交流阻抗

Figure 15. AC impedance of Cu:Ni = 1:3 30 h at different hydrothermal temperatures

图15. Cu:Ni = 1:3 30 h水热不同温度交流阻抗

Figure 16. Charge-discharge curve of Cu:Ni = 1:3 30 h at different hydrothermal temperatures at 1 A∙g−1

图16. Cu:Ni = 1:3 30 h水热不同温度恒流充放电1 A∙g−1

Figure 17. Charge-discharge curve of Cu:Ni=1:3 30 h at different hydrothermal temperatures at 0.5 A∙g−1

图17. Cu:Ni = 1:3 30 h水热不同温度恒流充放电0.5 A∙g−1

在0.5 A∙g−1的电流密度下,150℃ 10 h水热条件下的样品有着最长的充放电时长,而且,150℃ 20 h水热条件下的样品有着最大的充放电电压,最高可以冲到0.55 V。但在150℃ 30 h水热条件下的0.5 A∙g−1电流密度的充放电时长并没有其他水热条件的长,可能是由于电极片上的活性物质发生了脱落,导致活性物质的质量变小,与电解液发生电化学反应的质量减小,从而影响电化学性能。

Figure 18. Charge-discharge curve of Cu:Ni = 1:3 30 h at different hydrothermal time in 1 A∙g−1

图18. Cu:Ni = 1:3 150℃水热不同时间恒流充放电1 A∙g−1

Figure 19. Charge-discharge curve of Cu:Ni = 1:3 30 h at different hydrothermal timein 0.5 A∙g−1

图19. Cu:Ni = 1:3 150℃水热不同时间恒流充放电0.5 A∙g−1

4. 结论

本次实验采用了水热合成法制备了氧化镍和氧化铜复合材料,通过比对150℃下不同水热时间以及30 h下不同水热温度来比对不同复合材料的电化学性能,结果发现经过150℃ 30 h下水热反应的样品电化学性能最好,主要表现在CV曲线氧化还原峰明显;交流阻抗谱线基本与纵坐标平行,且低频段半圆小且明显;恒流充放电的放电时长最长。经测算150℃ 30 h水热反应下的样品比容量达到200 F∙g−1。不同的水热时间,水热温度以及升温速率对样品颗粒形貌成长有着重要的影响,通过控制不同的水热温度和时间可以得到不同形貌颗粒的样品。

基金项目

国家自然科学基金(51365001)资助项目。