1. 引言

近年来,信息科学技术 [1] [2] 得到了迅猛的发展并在社会各个领域和部门得到越来越广泛的应用,正在成为当今社会和经济发展的新的强大动力。借助移动Ad Hoc网络 [3] 在一些无法预设基础设施地域的无缝衔接,计算机网络与通信网(尤其是3GPP的标准LTE [4] 提供的真正

4G

宽带移动接入的无线网络 [5] [6] )逐步相互融合,使遍布世界的互联网迅速发展,并从有线扩展到无线,延伸到个人手中。通信原理 [7] 是进一步“从网络的物理层上研究信号传输机理及其可靠性和有效性,从而为建立可靠和高效的互联网提供坚实的物理基础”的后续课程 [8] 的基础。

为此,各高校与信息学科相关的热门专业“电子信息工程”也得到快速发展,专业的知识结构也做了相应调整,都先后以“通信原理”作为本科生必修的专业基础课。

然而,“通信原理”是一门兼具广泛数学理论与工程实际背景的课程。我校是一所省属高校,入学的新生来自全国各地,程度参次不齐。经过两年半的学习,他们具备一定的通信、电子、计算机方面的知识和一定的数学基础,但多数学生因对通信系统各部分的原理、性能分析所涉及的纷繁的数学公式感到困惑不解而对本课程望而生畏。

针对这种情况,根据电子信息工程专业本科生培养目标和要求,结合本课程的性质、要求和实际学时,教研室同仁反复商讨,并经学院教学委员会审核制定了《通信原理》教学大纲,明确了教学的目的与任务。近几年通信原理的教学实践表明:授课条理清晰、逻辑推理严谨、程序讲解和实例分析并重、多与学生交流及时掌握学生的学习动态,结合由面带点的通信原理的新的教学方法是促使教与学互动,将数学公式化枯燥无味为生动形象的关键。教学实践进一步表明:只要把握好这几个环节,教学效果就会不断提高。

2. 教学目的

电子信息工程本科培养的是具备通信与信息系统、通信网和信息理论与编码等方面的知识,能在信息领域从事设计、调测、科研和管理工作的应用型高级技术人才。这就要求学生具有从事现代信息系统和网络的设计、开发及相应的工程组织和管理的能力。因此,开设电子信息工程的院校不仅要向学生传授信息系统和通信网方面的基础理论、组成原理和设计方法,使其受到信息系统建模、组网、工程设计、测试技能和科学研究的基本训练,还要注重培养学生科研能力。在信息技术飞速发展的今天,学习和掌握通信原理是进一步把握国内外信息领域研究动态的基础。对于电子信息专业的学生而言,其学习通信原理的主要目的并不是研究新的传输方案和提出新的接收方法,而是如何在现有信息与通信系统的参考文献中找到他们具体应用想要的方法并加以改进,以适用于未来信息网络的发展需求。为此,通信原理的教学目的就是让学生掌握通信的物理基础——物理层上信号传输机理及其可靠性和有效性,培养全面发展的电子信息科学人才。

3. 教学内容

3.1. 精选教材

选择国防工业出版社出版的《通信原理(第6版)》(樊昌信,曹丽娜编) [7] 作为教材。该书根据工科学生的特点编写,注重概念,采用通俗的文字,联系目前实际通信系统,用较多的例题和图阐述基本概念、基本理论及实现原理 [7] ,适合于选作我校通信专业学生的教材。

3.2. 巧排内容

本课程总学时为56。其中理论教学为50学时,实验教学为6学时。显然,通信原理所包含的面很广,有限的课时不可能一一涉猎,考虑到部分响应系统和时域均衡、多进制数字调制系统的抗噪声性能、正交频分复用、群同步加网同步的方法适合电子信息专业的学生在后续课程作进一步研究时学习,所以笔者精选了13章的部分课题,即:随机过程通过线性系统、信道特性对信号传输的影响、线性调制系统的抗噪声性能、调频系统的抗噪声性能、无码间干扰的基带传输特性、二进制数字调制系统的抗噪声性能、模拟信号的抽样、脉冲编码调制、载波同步、码元同步等基本概念、基本知识和主要方法等作为教学的重点内容。

本课程通过课堂讲授,学生自学,实验课,答疑和期末考试等基本教学步骤,要求学生通过本课程的学习,掌握通信系统的分类及各部分的原理、性能分析,噪声对系统的影响。熟练掌握数字信息传输的基本概念、基本方法。熟练掌握数字基带传输,频带传输的工作原理、系统组成、传输波形及频带。在此基础上,初步具备可以通过均衡器解决基带传输中码间干扰问题的基本概念;明确基于同步可以实现相干检测,以及接收系统采用相干检测和非相干检测在性能上的差异。

4. 融合Matlab仿真通信系统的由面带点的教学方法探索

为了有利于学生从全局把握课程的特征,笔者在讲课时基于Matlab构建了一个仿真的通信系统。

4.1. 基于Matlab仿真的通信系统衔接知识点

基于(7,4)汉明码和BPSK调制的Matlab仿真通信系统如图1所示。

Figure 1. The Matlab simulation for communication system based on Hamming code and BPSK modulation

图1. 基于(7,4)汉明码和BPSK调制的Matlab仿真通信系统

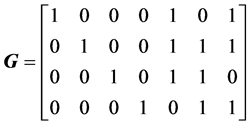

伯努利信号发生器产生的二进制随机序列 经利用汉明码的特性诱导的系统生成矩阵

经利用汉明码的特性诱导的系统生成矩阵

(1)

(1)

映射后成为(7,4)汉明码c

(2)

(2)

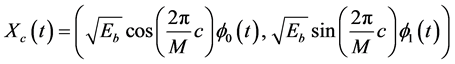

随后,对该码字进行二相相移键控(BPSK, Binary Phase-shift Keying)调制得到适于传输的信号

(3)

(3)

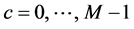

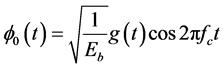

式中Eb是比特能量, ,

, ,

,

(这里

(这里 是信号脉冲形状,

是信号脉冲形状, 是载波频率),

是载波频率), 。

。

当信号在加性高斯白噪声(AWGN, additive white Gaussian noise)信道中传输时,接收信号是发送信号Xc(t)和均值为0、功率谱密度为N0/2的高斯白噪声过程的样本n(t)的叠加

(4)

(4)

基于标准正交基 ,每个信号可用矢量

,每个信号可用矢量 表示。于是,式(4)改写为

表示。于是,式(4)改写为

(5)

(5)

式中所有矢量是N维实矢量。

当信号先验等概时,最佳接收机在所有 中搜索与

中搜索与 欧氏距离最短者作为发送码字c的估计值

欧氏距离最短者作为发送码字c的估计值

(6)

(6)

最后,译码器通过计算 的校正子

的校正子

(7)

(7)

构造校正子译码表,并籍此得到传输信息的估计值 。式(7)中H是(7,4)汉明码的校验矩阵。

。式(7)中H是(7,4)汉明码的校验矩阵。

课堂上,笔者通过讲解这个通信系统的工作原理,潜移默化地将一些分布在课本不同章节的编码/译码、调制/解调、信道与噪声等基本概念衔接在一起,从而既便于同学们把所学知识融会贯通,也利于大家理解和记忆。

4.2. 仿真结果讲解与分析

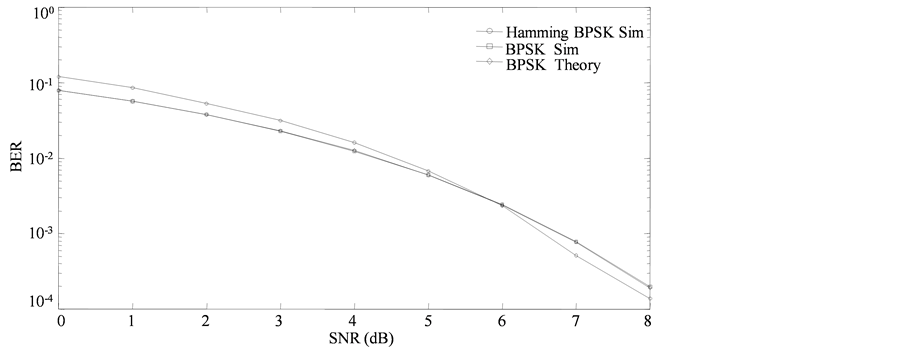

授课时,通过讲解基于(7,4)汉明编码和BPSK调制的Matlab仿真通信系统(下文和图2中用Hamming BPSK Sim表示)的源代码,并与基于BPSK调制的Matlab仿真通信系统(BPSK Sim)、基于BPSK调制的仿真通信系统的理论性能界(BPSK Theory)作对比,分析了不同通信系统的特点。这些实验的默认实验条件如表1 (表中用—表示不需要设定相关参数)所示。

3个不同实验方案的误码率(BER, bit error rate)随信噪比(SNR, signal-to-noise ratio)变化的关系曲线如图2所示。

Table 1. The default condition for three experiments

表1. 3个实验的默认实验条件

Figure 2. The BERs of three experiment schemes versus SNR values

图2. 3个不同实验方案的误码率随信噪比变化的关系曲线

通过这3实验使同学们基本明确了如下概念:

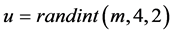

1) 数据传输过程可以表征为一个随机过程,即随时间变化的随机变量。这也就是为何我们在课程一开始要花很大的篇幅讨论随机过程的原因。这个随机过程的每个二进制随机矢量在Matlab中可以表为

(8)

(8)

2) BPSK信号的星座图如图3所示。

由图3可知,当信息先验等概时,基于最短距离检测准则的最佳接收机的判决域为D1。此时,检测器等同于一个硬判决器,且BPSK仿真系统接收机的误码率性能接近理论性能界

(9)

(9)

3) (7,4)汉明码可使系统具有每个码字纠正一个符号差错的能力。然而,因为基于(7,4)汉明编码和BPSK调制的Matlab仿真通信系统中接收机采用硬判决译码,当信噪比较低时,由判决差错诱导的误差传播 [9] 使它的误码率要略高于没有编码的BPSK调制通信系统;当信噪比大于6 dB时,这一影响消失,编码的优势逐渐体现,其误码率也明显小于后者。

总体而言,通信系统的误码率会随着信噪比的增加逐步减小;编码可以进一步改进系统的性能。

5. 多媒体和板书相结合突出要点

通信原理是一门理论性和通信专业背景很强的课程。为了有利于课程各部分内容的衔接,也便于学

Figure 3. The constellation for BPSK signaling

图3. BPSK信号星座图

生理解和掌握,笔者在授课中适度加大了下面三个环节的作用:

1) 针对本课程理论性强,以随机过程、线性代数和信号与系统分析方法等知识点贯穿全书的特点,我们在讲课中适度补充了一些内容。这样,有利于各课程间内容及本课程各章内容的衔接,也便于学生理解和掌握。

2) 有些重要的基本概念通过反复强调、实例分析和增加板书,强化学生记忆。通过分析作业中存在的问题及往届学生易出现的错误,促使学生能理论联系实际地理解和掌握所学知识

3) 通过适时提问以活跃课堂气氛,集中学生的注意力;通过将与课程相关的最新研究动态融入授课的相应章节,以使课堂的内容与当今技术的发展保持同步,从而达到提高教学质量目的。

6. 结束语

信息科学发展迅速,知识每隔几年就要更新,通信原理课程无法涵盖这门学科的所有内容。因此,希望在今后的教学过程中,在时间允许的情况下, 我们还将通过习题课、复习课和知识点衔接图,串联全书的基本点,便于学生从全局上把握本课程;通过多与学生交流的方式及时掌握学生的学习动态,促使教与学互动,进一步提高教学效果。然而,如何在信息技术快速发展的时代,通过进一步改进教学内容让学生做到融会贯通、学有所用以适应信息技术的快速发展,将是笔者下一个有待探索的课题。

7. 致谢

作者对安徽省教育科学研究重点项目(现代信息技术与信息类课程整合的研究与实践)和安徽省高等学校自然科学研究重点项目(KJ

2015A

011)在本课题研究过程中给予的资助,表示感谢。

基金项目

安徽省教育科学研究重点项目(现代信息技术与信息类课程整合的研究与实践);安徽省高等学校自然科学研究重点项目(KJ

2015A

011)。