1. 前言

所谓热感应变色(Thermochromic)是指一些化合物和混合物在受热或冷却时可见吸收光谱发生变化的性质,亦称感温变色,或热敏变色,或热致变色。具有热感应变色特性的物质称为热感应变色材料,热感应变色材料是由变色物质加上其他辅助成分组成的功能材料,它具有颜色随温度改变的特性。从热力学角度,可将热感应变色材料分为不可逆热感应变色材料和可逆热感应变色材料两大类 [1] ,本文主要论述后者。

最早于1974年日本出现利用胆甾型液晶制作变色织物的专利。目前,国内的研究倾向于感温变色材料纺织性能优化,并且更多应用于图案设计,依赖于印花、浸染等技术,技术创新成为新的难关。国外的研究目前倾向于变色纱线的研发,现有技术更多应用于科技智能的互动体验,通过服装颜色的变化来传递身体状况的信息,进而倾向于使用生物智能感温变色纺织面料。

2. 变色图案、变色纤维、变色纱线的研究

热感应变色材料在服装上的应用可按照材料的应用范围及时间前后顺序分为三个部分:变色图案、变色纤维、变色纱线。

变色图案。热感应变色材料较早出现在服装图案上面。对特定图案设置不同温度及色彩,将温敏变色颜料或油墨涂于图案之上,随着温度的升高图案呈现多种变化,为服装带来丰富的视觉感受。如:泳衣及连衣裙,变色前、后服装上会呈现不同的花型图案(见图1、图2)。

变色纤维。所谓感温变色纤维是一种具有特殊组织或结构的、在受热等外界条件刺激后可以自动改变颜色的纤维。获得热敏变色纤维的方法分为两种:其一,将热敏变色剂填充到纤维内部,其二,将含热敏变色微胶囊涂于纤维表面 [2] 。胶囊中含有特殊色素和发色剂,在一定的温度下,反复进行结合而发色,切断而清除色。通过外界温度、服装内温度以及体温三者的综合作用变换颜色。如:现已面向大众销售的智能运动衣Radiate Athletics。它运用NASA (美国宇航局)发明的热感应变色技术即时捕获运动者身体各个部位所散发的热量,并通过颜色的变化让运动者随时把握自己的肌肉及血管得到的锻炼情况。它由高品质的创新型环保面料制成,颜色变化鲜明,印花牢固柔软。目前,其款式设计较为单一,颜色选择比较集中,变色效果还有待升级(见图3)。

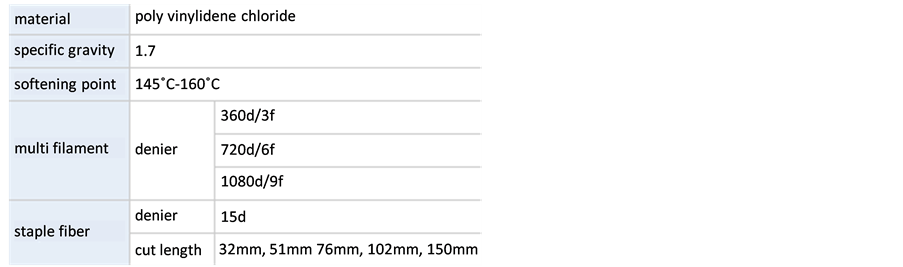

变色纱线。日本旭化成株式会社研发的Saran TC运用了微胶囊化技术,将热感应变色染料做特殊处理,拥有明亮、清新、持久的色彩,且不易脆化。当温度逐渐升高至特定温度设置时,其表面发生色彩变化,可以定制所需要变色的温度范围。但服用性能尚未达到与服装结合的理想效果,其耐光色牢度低,长时间光照下变色效果会减弱,纺成纱线后2小时持续光照,变色功能就会丧失,同时,它不是很耐热(见图4、图5)。

Figure 5. Physical properties of Saran TC

图5. Saran TC的物理性质

另有,Marie Ledendal博士1将热感应变色材料与印刷、针织、刺绣等相结合研究及探索设计方法。现阶段,她使用丝网印刷热敏染料对纱线进行染色,实验表明:染色后得到的材料较容易脆化但颜色变化明确,颜色出现同质现象2。Marie Ledendal强调应适应针织或机织,并创建新的颜色变化结构和模式。

3. 制造方法

感温变色纺织品的制造方法主要有两种:纤维技术和印染技术。纤维技术是将感温变色材料应用在纺制纤维的过程中,通过共聚、共混、交联及涂层等方法引入到纤维中或纤维表面。印染技术是通过印花、浸染等技术将感温变色材料应用于面料中。

发展较成熟的纤维技术主要有三种类型:溶液纺丝型、熔融纺丝型及后整理型。

1) 溶液纺丝型:将变色化合物和切断变色化合物转移的试剂与纺丝溶液混合制得溶液纺丝型纤维。

2) 熔融纺丝型:细分为三种方法,聚合法、共混及皮芯纺丝。其中,皮芯纺丝是生产变色纤维的主要技术。

3) 后整理型:利用微囊包封技术及粘合剂将微胶囊粘附在织物表面,使服装具有热感应变色功能是当前发展的主要技术手段。热感应变色微胶囊是指以热感应变色材料或与其他助剂一起作为芯材而制备的微胶囊。微胶囊包封的方法很多,更多的倾向于选用复合凝聚法。

感温变色染料用于印花,由于多种限制条件需要配制成微胶囊。例如,与纤维亲和力低的染料,微胶囊化后靠粘合剂才能固着在纤维表面。除此之外,有些变色染料只有封闭在微胶囊中才能持续发生变色作用,而另外一些变色染料则需要防止外界因素的作用。

近来,有将感温变色材料以不同的附着形式设计应用到织物中,印花设计采用方平组织,浸渍纱线混合织物采用斜纹组织,感温变色材料植入织物设计中采用透孔组织等。需注意图案变化的连续性,在配色上加入普通非感温变色的色纱,且不同的透孔组织结构对感温变色材料的视觉表现会产生直接的影响。

北京服装学院胡亚康等就颜色变化的单一模式及结构的现有问题提出:采用感温变色微胶囊和普通涂料拼色的方法。实验表明,印花过程中变色微胶囊与涂料相容性良好。拼混后的微胶囊保持了良好的变色效果,并借助与涂料的拼色,呈现出多彩的变色效果,改善了从有色变为无色的单一效果。印制后织物透气透湿性能依然保持良好,服用舒适性能够满足基本要求 [3] 。

4. 科技智能与时尚的结合

4.1. 通电升温变色

国外早期,研究重点在于使用液晶油墨为纺织纤维染色,并尝试与导电纱混纺,使织物能够根据空气的温度变化而改变颜色。如,Keio University的研究生Midori Shibutani完成的变色织物“Fabcell”。该织物是一种非放射性柔性织物,织物中液晶油墨及导电纱受电子元件的控制。向该织物输入低电压令织物温度升高,进而催化液晶变色染料进行颜色的改变。由于织物必须携带电子元件,因此,对于服装的穿着实用性而言是一种限制(见图6、图7)。

就服装色彩设计而言,Fabcell为平面静止状态的单调选择提供了更多炫色的方案,以此为基础配合马赛克般的拼接结构使变色服装的色彩兼具花型图案的设计价值。据此,科技智能感温变色为服装在色彩创意方面提供了更多的设计空间。

4.2. 针对环境污染及生命活动的设计应用

Lauren Bowker研发了可变色铬金属墨水(pdc12 ink),它可以吸收空气中的污染物并能够根据七种环境气候指数的变化呈现可逆的色彩变化。随后,她成立了自己的团队The Unseen,创造出了可移动变色的短上衣以及可以显示污染的肩包。人体活动时,空气穿过衣服和肩包的面料,导致颜色发生改变。就感温变色材料的应用范围而言,它打破了面料单纯感温变色功能的局限,并赋予面料更加实用化、智能化的应用价值(如图8~10)。

就服装面料设计而言,与周围环境的互动变色为面料注入了新的质感,突出并升华了面料的奢华程度。以此为依托,借助鲜艳的色彩变化及潮流的款式设计为高级定制时代的创意彰显提供了高品质的材料选择。据此,科技智能感温变色为服装在面料再造的质感表现方面提供了更多的设计选择。

脑电波水晶帽(SWAROVSKI)是The Unseen工作室一项突破性尝试,其使用的变色材料使Lauren Bowker之前进行的面料创新拥有了延伸应用的价值。SWAROVSKI表面使用的材料在吸收了头部的热量损失后会发生颜色变化,通过黑、橙、红、绿、蓝、紫的颜色变化来反映大脑活动和人类情绪。由于外界环境释放的信息素发生变化时,人的神经元就会因为受到了不同的刺激而发生变化,因此,根据人对信息素的反应情况,头饰上的的水晶装饰便能够通过化学物质的混合发生颜色的改变(如图11)。

就服装材料创新设计而言,SWAROVSKI的设计理念会激荡起更多设计师对服装材料可穿性、美感及技术创新综合性的要求,在满足服装审美需求及设计诉求的同时需要使形式与内容的结合得到升华,令设计拓展出更有意义的实用价值。据此,科技智能感温变色为服装设计实现人文价值提供了技术依托及内涵条件。

4.3. 生物智能设计应用

感温变色服装注入生物智能属性,现已逐渐成为国际研究的新趋势。如,MIT Media Lab创造的Biologic。这一研究结合了生物材料与纺织设计,使织物通过菌类培植而来,而非工业制造。

Biologic源于纳豆菌细胞,可通过感温、感湿原理使织物外观在立体化的基础之上变换颜色。该细胞遇水和热量后的膨胀和收缩反应,使材料外观在时间和空间中发生弯曲变化并起到恒定体温的作用,不同的印刷方式和材料的组合可以诞生更加复杂的结构转换。研究者把这种织物称为“生物皮肤”,将生物材料纳入到变色材料的考虑之中,并综合使用多领域研究技术。

就服装材料功能而言,Biologic设计理念的出现满足了市场消费者对于功能性服装原材料环保、健康的要求(如图12)。

4.4. 高级成衣品牌设计应用

近几年国际时装品牌逐渐尝试将热感应变色材料纳入到其成衣系列设计之中。如Alexander Wang 2014秋冬系列,选择热致变色油墨致使面料表面呈现由黑色向彩色可逆的颜色转变,配合激光切割、编和织等手法。系列作品有意偏向时尚的功能性价值,在环境破坏严重导致全球变暖的时代背景下,这一应用引领了新的时尚潮流(如图13)。

Figure 13. Alexander Wang Autumn/Winter 2014

图13. Alexander Wang 2014秋冬系列

就服装设计风格而言,感温变色材料参与下的Alexander Wang 2014秋冬系列给人一种神秘但包含生命象征意味的视觉感受。据此,科技智能感温变色为服装设计风格的塑造及衍生提供了更多的想象空间。

仅从服装表面装饰而言,热感应变色材料及其相应技术可以帮助服装在原有设计语言风格的前提下升华其艺术表现力,并且更贴近现代社会对服装艺术创作独特性、趣味性、功能性等的设计要求。可以通过多种工艺方法对热感应变色面料进行创意再造,配合变色效果强调出面料本身的艺术设计价值,例如:使用针织组织丰富的结构变化,或是使用传统手工艺装饰等。

综上所述,在科技智能的大背景下,需要创新技术从而进行艺术转换。如果仅限于一种肤浅的技术利用,就不会发现真正有价值的东西,应伴随着人文关怀的温度,如此一来才能拓宽产品的适用范围。可以选择尝试生物科技与艺术设计相结合的研究方法,将产品的延伸应用从智能互动上升到面料或纱线使用生物智能材料的阶段,去表达关于生命的主题。对于关键技术的研究已然成为了国内热感应变色服装研究的核心,进而攻破材料纺织性能的局限性。而国外,目前该领域内新材料的研发已走向高智能化的道路而越来越倾向于生物科技与时尚的巧妙结合。

5. 总结

该领域研究工作的特点为:学科交叉、领域交叉,需要融合生物学、化学与艺术设计等学科,纳入了交互设计、服装及纺织品设计、可穿戴设备等领域的研究。通过本篇论文的撰写,希望能为从事该领域设计研究和产品开发的工作者所用,在科技智能的时代背景下以交叉研究为特点和突破口,融人文、历史、哲学等价值入设计成品中,在安全环保的前提下不断拓宽该领域内材料功能及服装服用功能的应用范围。

NOTES

1瑞典专注于智能纺织品领域研究的专家。在过去的10年里,研究过专门拥有颜色变化性能的纺织品。

2她在Thermochromic textiles and sunlight activating systems: an alternative means to induce colour change一文中2.1.2做了相应的介绍。

*通讯作者。