1. 引言

内陆开放区是相对于沿海和沿边开放区提出的概念,它是指在所有远离海岸线、边境线的开放型国土资源综合管理区域,内陆开放区是实现内陆区域经济增长的“发动机”。重庆作为典型的内陆开放区,正处于城镇化、工业化加速推进的重要阶段,经济快速发展,由此产生人口、经济等要素在其空间集聚与扩散的现象现在日益突出,集聚与扩散带来的效益说法不一,对于区域发展而言,集聚有利于利用城市现有的公共设施,提高城市公共设施的使用效率,但当集聚到一定阶段时,又会带来集聚不经济。因此,判断区域集散性变化,并与区域城市发展阶段相结合,才能为区域的集聚与扩散发展做出合理引导。

如何定量识别集聚与扩散的程度一直是经济地理学、城市地理学、空间经济学等学科的研究重点和热点问题之一 [1] [2] [3] [4] 。随着地理学定量化测度指标方法的完善,区域空间集聚扩散逐渐走向定量化,开展此项研究的国内外学者也越来越多 [5] [6] [7] 。早在本世纪初,Fedorow、Esteban、Gasparini等人分别运用Esteban-Ray极化指数、Kanbur-Zhang极化指数、基尼系数、泰尔指数、变异系数在俄罗斯、加拿大、德国、瑞典、英国、美国和拉丁美洲等国家和地区开展了相关研究工作 [8] [9] [10] 。国内学者郭腾云首先在全国尺度上分析了我国近50年来区域经济空间极化的变化趋势 [11] ;芦惠、欧向军、李想等人也研究了全国区域经济差异与极化的时空特征 [12] ;在区域尺度上,赵磊以县域为基本单元,选取生产和生活两类指标,运用差异系数与极化指数模型,对1997~2011年期间浙江省县域经济发展的整体差异与空间极化的演变过程进行了定量分析 [13] ;叶磊在长三角地区开展了区域经济极化过程与空间演变分析研究工作 [14] ;欧向军对江苏省县域经济发展差异与极化进行了对比分析研究 [15] 。

上述研究工作普遍使用集中指数、分散指数、泰尔指数、区域基尼系数、极化指数等指标,分析某一区域集中或分散的程度,进而揭示区域空间经济结构演变的规律,取得了较理想的研究结果。因此,运用上述研究方法分析重庆市域的空间结构演变过程,对该区制定合理的区域管理政策有一定的现实意义。

2. 数据与方法

2.1. 数据

本研究采用人口和GDP两个指标作为计算空间集聚与扩散的指标,具体包括区域总人口、区域城镇人口、各县域单元总人口及其城镇人口、重庆市各区域GDP数据,本文所选数据均来源于《重庆市统计年鉴》。

2.2. 方法

集散性指数,集散性是衡量区域空间集聚或扩散的指标,以人口或经济的空间分布状态和态势为基本的测量标准,识别区域生产要素是分散在广域的城市范围内还是集聚在有限的中心城市范围内,以及上述两者之间的演变关系,进而研究区域的发展和效率问题。因此,本文将研究重庆内陆开放区区域范围内城镇的集散性,判断人口与经济集中在县级以上城市或分散于较小的乡镇以及非城市地区的程度,以掌握区域空间结构演进的规律。首先根据人口经济规模将重庆主城九区所在区域划分为一级中心地;江津、涪陵、璧山、合川、长寿和万州划分为二级中心地、其余区县为三级中心地。对于集散性计算的改进公式如下所示:

(1)

(1)

其中,Si为第i年区域的集散度;P为区域总人口,pij为第i年一二级中心地的城市的人口数;G为区域GDP总量,gij为第i年一二级中心地的城市的GDP。Si值越大,说明区域人口、经济越分散,即人口经济分散于一二级中心城市以外区域;反之值越小,说明人口、经济趋于集中分布,即分布于一二级中心城市之内。

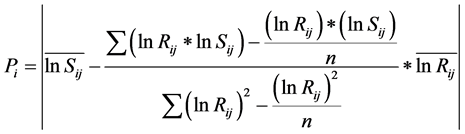

中心性指数中心性是源于对城市或区域中心结构是单中心还是多中心提炼出的概念。事实上,多中心性之所以能够发挥效力,是全球化背景下的再区域化应对,是通过区域城市的合作产生效率以提升整体竞争力的一种表现。因此,本文选用中心性来测度重庆内陆开放区人口和生产力集中于一个城市或多个城市的程度,判断重庆内陆开放区城镇发展的合作状态与态势。中心性的具体计算公式如下所示:

(2)

(2)

其中,Pi为中心性;

Sij为i年j城市的城镇人口规模;

Rij为i年j城市等级;n为i年城市数量。

Pi越小,区域越趋向于多中心,相反,Pi越大,区域越趋向于单中心。

区域差异基尼系数,基尼系数基尼系数是测量收入分配差异程度最常用的一个指标。其值介于0~1之间,基尼系数越大,表明收入分配越不平均;反之,收入分配越平均。本研究中我们将基尼系数引入到区域经济差异分析之中,用以衡量重庆内陆开放区各区县差异和不均性等,其值越大表明区域收入差异和不均等程度越强,反之则表明差异和不均衡程度弱。其计算公式 [13] 如下:

(3)

(3)

式中:G为区域基尼系数;n是排序后的城镇个数,Wi是从第一个城镇到第i个城镇累计单位经济要素流占全部经济要素流的权重。其中某一区域经济要素流为该区域人口与GDP乘积的平方根。

区域极化指数本研究采用改进崔王指数来定量表征区域极化程度,崔王指数是由香港学者崔启源和王友强根据沃尔夫森指数利用“两极分化”和“扩散增加”的二部分排序公理概括而得,其值越大则区域空间极化现象越严重。其表达公式可以概括为 [13] :

(4)

(4)

式中,TW为区极化指数;N为全部地理区域总人口的数;πi为i地理区域的人口;n为地理区域个数;m为i地理区域经济要素的中位数;yi为i区域的人均GDP;Φ为正的常数标量; 。

。

本研究中引入区域经济要素流 ,来代替πi对上述公式进行改进,变化之后的公式如下所示:

,来代替πi对上述公式进行改进,变化之后的公式如下所示:

(5)

(5)

式中,区域经济要素流中 为的i地理区域的人口、

为的i地理区域的人口、 为i地理区域的GDP,取

为i地理区域的GDP,取 ,

, ,其余字母的意义与催王指数相同。

,其余字母的意义与催王指数相同。

3. 结果分析

3.1. 集散性与中心性演变特征分析

根据上述集散性与中心性指数的计算公式,计算得到结果如图1、图2所示。就集散性而言,总体来说2006年至 2012年间,集散性数值逐渐降低,空间结构趋于集中。对集散性变化来看,区域的人口与经济发展在经历了2006年至2009年的相对缓慢集中后,在2011年出现了较大的集中发展,这可能与2011年两江新区成立,并且迅速带动区域人口经济增长有很大关系。

就中心性而言,总体来说2006年至2012年间,中心性数值逐渐升高,表明区域趋于单中心。尤其是2010年至2011年,中心性数值升高很快,说明重庆内陆开放区向单中心或区域核心城市的集聚速度在加快。

通过集散性和中心性的历年对比发现,2006年至2010年集散性的平稳降低和中心性的平稳升高相对应,说明这几年重庆内陆开放区城镇化的推动主要有一级中心地城市或较大的二级中心地城市来完成;2011年集散性的快速下降和中心性的大幅上升说明了区域中心城市或者区域中心新区在重庆内陆开放区的人口、经济集聚过程中的作用更加突出的开始发挥出来,内陆新区的经济带动活力得到释放。总之,由集散性和中心性的研究可以判断,重庆内陆开放区人口和产业集聚仍然是大城市占主导,国家级新区的带动作用开始体现。

3.2. 区域差异与极化演变特征分析

根据上述公式进行计算,重庆内陆开放区各年度区域基尼系数、极化指数计算结果如下图3,图4所示。由以上计算结果可以看出:2006年~2012年间基尼系数和极化指数的演变规律并不一致,在2008年以前区域基尼系数呈现缓慢减小的趋势,说明此段时间内重庆内陆开放区各区县差距不断缩小,2009年基尼系数陡然增高,以后年份又逐年增加,说明2009年重庆内陆开放区发展活力被激活,部分区县经济发展较快,区域经济增长速度不平衡增加,并且这种趋势呈现逐年增加的趋势。从基尼系数测度结果绝对数值来看,2008数值在0.4以下,比较平静,此时期重庆内陆开放区空间结构应该是一种低水平的均衡状态。之后,基尼系数的数值在0.4以上,属于区域差异过大阶段,重庆内陆开放区自此进入了高

Figure 1. Change of regional dispersion index in Chongqing

图1. 重庆空间集散性演进趋势

Figure 2. Change of regional concentration index in Chongqing

图2. 重庆中心性演进趋势

Figure 3. Change of regional Gini coefficient in Chongqing

图3. 重庆市基尼系数演进趋势

Figure 4. Change of regional polarization index in Chongqing

图4. 重庆市极化指数演进趋势

速不平衡发展阶段。极化指数总体表现为先增大后减小的趋势,2006~2008三年间主要表现为波动变化,在2009年极化指数显著增加,后面几年极化速度有所放缓。

4. 结论

本研究基于统计数据,构建区域集散性指数、中心性指数、区域基尼系数、区域极化指数,分析其变化趋势。研究表明:重庆内陆开放区城镇化的推动主要由一级中心地城市或较大的二级中心地城市来完成;2011年集散性的快速下降和中心性的大幅上升说明了区域中心城市或者区域中心新区在重庆内陆开放区的人口、经济集聚过程中的作用更加突出并开始发挥出来,内陆新区的经济带动活力得到释放,重庆内陆开放区人口和产业集聚仍然是大城市占主导,国家级新区的带动作用开始体现。以2008年为时间节点,在此之前重庆内陆开放区空间结构应该是一种低水平的均衡状态。之后,基尼系数的数值在0.4以上,重庆内陆开放区自此进入了高速不平衡发展阶段,但是极化速度呈放缓趋势。研究结果揭示了重庆市经济空间结构的演化规律,对该区今后制定区域管理政策有一定的参考价值。

基金项目

国土资源公益性行业科研专项:“内陆开放区土地规划与监管技术研究与示范”(编号:201311006-01)。