1. 引言

遥感与地理信息技术是20世纪发展起来的一门新兴学科,与全球定位系统和数字地球技术同属于地理信息技术 [1] 。近年来,随着计算机科学技术的发展,遥感与地理信息技术在自然资源的探索、检测、管理、规划及保护环境等各个方面得到了快速发展 [2] ,成为一个跨学科、多方向的研究领域。各高等院校为适应社会人才需要,先后开设了遥感与地理信息系统概论相关课程。课程针对不同专业,知识基本结构、框架是一致的,但由于学生的课程基础不一样,专业应用方向存在较大差异,因此教学目的和教学内容应有所不同。如何设计课程教学体系,实现更好的教学效果成为课程面前的一大难题。传统“一刀切”的教学方法 [3] ,采用统一的教学模式,整体教学过程中都是围绕中间大部分学生能理解的方式进行,明显不能达到“因材施教”的教学目标 [4] 。

针对上述问题,本文以湖北大学资源环境学院研究生课程“遥感与地理信息系统概论”为例,从课程结构体系和课程学习对象的基本情况出发,尝试对学生进行分层教学,从教学目标、教学内容和考核方法三个方面展开差异化的教学模式,使学生学习内容更具有针对性和实用性,为课程的建设和教学改革提供了一定的参考。

2. 课程现状分析

2005年,湖北大学资源环境学院“地图学与地理信息系统”专业硕士点获批,“遥感与地理信息系统概论”成为地图学与地理信息系统、自然地理学、人文地理学三个相关研究生专业的专业基础课与学位课,覆盖地理学一级学科并辐射环境、规划等相关学科,是综合应用地理信息和遥感理论与方法,解决本学科所面临问题的基础型学科 [1] 。课程具有多学科集成(地理学、地图学、测绘学、遥感学等)、渗透性强和发展速度快等特点 [5] 。课程目标旨在使学生较好的掌握地理信息系统及遥感的基本理论、知识和技能;了解地理信息系统及遥感的主要应用领域和发展方向,为今后发展打好基础;培养学生实践动手能力,提高学生综合素质等。

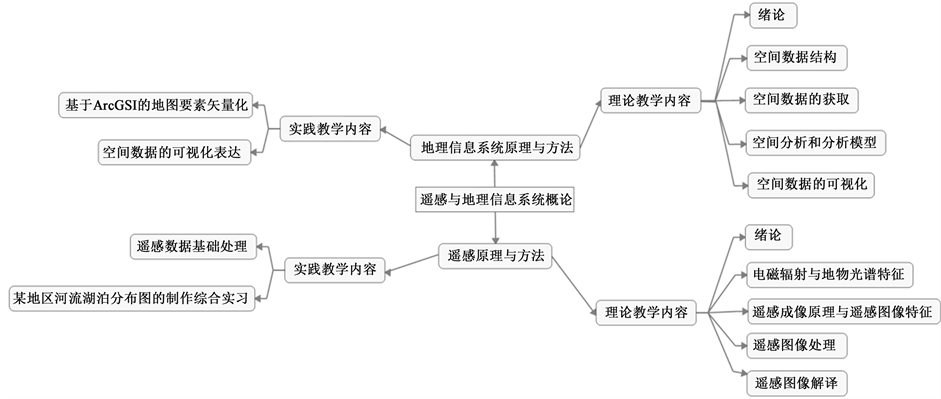

课程教学内容包括两大板块:地理信息系统原理与方法和遥感原理与方法,涉及空间数据采集、空间数据分析、遥感影像分类等内容,是地理学及相关学科学生获取数据、处理数据、分析数据的必要手段之一 [1] ,两大板块分别由不同老师进行授课。课程教学包括理论教学和实践教学两个环节,理论教学主要是使学生掌握基本理论、知识和技能;实践教学则是对学生深化理论知识、强化实践能力、培养动手能力等方面具有重要作用。课程总学时为36学时,其中理论教学20学时,实践教学16学时,具体为理论教学五个章节,每个章节两个课时;实践教学两个章节,每个章节四个课时。具体课程结构体系如图1所示。

3. 学生现状分析

湖北大学资源环境学院研究生课程“遥感与地理信息系统概论”的教学对象为地图学与地理信息系统专业、自然地理学专业和人文地理学专业三个专业中研究生一年级的学生。为了更好的了解学生情况,论文以湖北大学资源环境学院2015级、2016级和2017级共三届地图学与地理信息系统、自然地理学和人文地理学三个专业研究生作为研究对象,采用调查问卷的方式,对学生现状进行分析。调查问卷包括专业背景、对遥感和地理信息系统概论类课程的学习程度和对课程软件的掌握程度以及专业应用方向等问题,旨在全方位地了解学生对该课程的掌握程度;调查问卷发放共计106份,有效收回84份,收回率为79%。

调查结果显示:在学生专业背景方面,地图学与地理信息系统专业67%学生本科为地理信息系统专业,20%为地理学相关专业,13%为非地理学相关专业;自然地理学专业78%学生本科为地理学相关专业,22%学生为非地理学相关专业;人文地理学专业学生本科均为地理学专业,三个专业整体上12%的学生为跨专业学生。在学生课程基础方面,有70%的学生本科学过地理信息系统概论类课程,30%的学生几乎没有基础,对于实习软件ArcGIS的掌握程度,15%的学生熟练掌握,65%的学生掌握一定基础,20%的学生几乎没有基础;同时,有70%的学生本科学过遥感概论类课程,30%的学生几乎没有基础,对于实习软件ENVI的掌握程度,10%的学生熟练掌握,50%的学生掌握一定基础,40%的学生几乎没有基础。调查结果还显示,地图学与地理信息系统专业学生对于课程的整体掌握情况良好,具有一定的专业基础,人文地理专业和自然地理专业的学生明显基础差一些,特别是一些本科为非地理学相关专业的学生,既没有上过基础类课程,也没有接触过课程相关软件,几乎是零基础。详细调查结果统计如表1所示。

Figure 1. Distribution of curriculum structure

图1. 课程结构体系分布图

Table 1. The results of the survey statistics

表1. 调查结果统计表

上述调查结果表明课程教学对象不仅专业不同,基础能力也参差不齐。为了提高教学效果,更好地培养学生实际应用能力,有必要在教学过程中,针对不同基础的学生开展差异化教学。

4. 差异教学体系设计

所谓多层次差异化教学,就是根据学生现有的知识、能力和水平,确定不同层次的差异化教学目标,进行不同层次较为精细的教学策略和教学实施,组织不同层次的教学检测 [4] ,对学习结果与学习过程进行分层评价,把个性化教学落实到操作层面 [6] 。

通过表1,根据学生对该课程的掌握程度,将学生大致分为三个层次,分别是基础型学生18人、提高型学生55人和拓展型学生11人。其中,基础型学生主要为对于课程几乎没有基础的学生;提高型学生主要为对于课程掌握一定的基础,但能力有待提高的学生;拓展型学生主要为可以熟练掌握课程基础的学生。

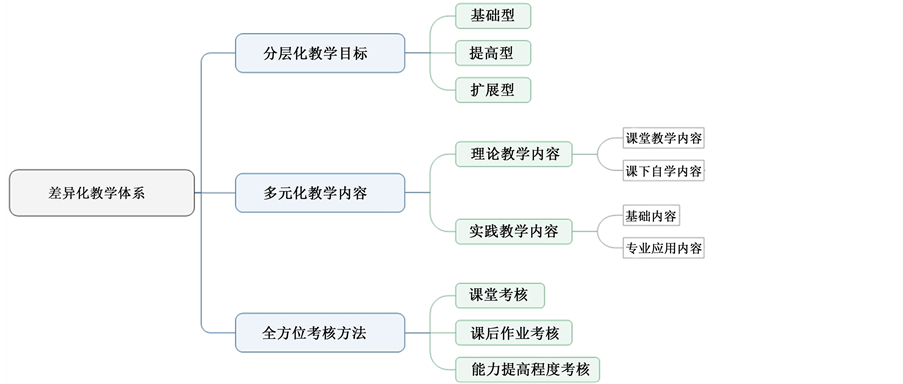

差异化教学采用隐性的分层不分班的形式,从分层化的教学目标、多元化的教学内容和全方位考核方法三方面展开 [8] 。其差异化体系总体框架如图2所示。

4.1. 分层化教学目标设计

分层化教学目标主要针对不同层次、不同专业的学生,实施不同的培养计划。目标设置依据学生的掌握基础程度,具有一定灵活性。要求一方面保证课程的基本底线;另一方面使优秀学生可以充分发挥自身优势,进一步提高课程掌握水平 [9] 。分层化教学目标是在上文中教学整体目标的基础上进行进一步划分,保证每位学生都能达到教学目标并在课程能力上有所提高。对于基础型学生,根据课程教学目标,掌握课程的基本内容即可;对于提高型学生,要求学生在掌握课程基本内容的基础上,在课程内容深度和实践能力等方面有进一步提高;对于拓展型学生,除完成教学整体目标外,还需拓展思维,在创新性方面有一定程度的提高。具体教学目标设定如表2所示。

4.2. 多元化教学内容设计

多元化教学内容旨在实现大部分同学能够掌握课程的基本学习要求,完成学习任务,对于基础能力较强和对课程感兴趣的同学能够进一步拓宽视野、创造性地完成更高层次的学习任务 [10] 。

高等教育是培养专业人才的教育,教学内容应尽量考虑学生的专业特点。因此需结合教学目标和学生专业,设计多元化教学内容。教学内容设计分为理论教学内容和实践教学内容两部分。

Figure 2. The overall framework of the differentiation system

图2. 差异化体系总体框架图

Table 2. Teaching target setting table

表2. 教学目标设定表

4.2.1. 理论教学内容设计

理论教学主要是通过对基础理论的讲解,使学生较好掌握地理信息系统及遥感的基本理论、知识和技能,学习GIS研究的思维方式和研究方法,培养学生科学思维能力。根据课程内容,主要分解为两大板块,一是地理信息系统原理与方法,一是遥感原理与方法,分阶段进行教学。理论课件分为两部分,一部分为课堂教学内容,一部分为课下自学内容。

课堂教学内容是针对大部分学生的基本教学课件,包含课程的基础内容(地理信息系统原理与方法中的绪论、空间数据结构和空间数据获取及遥感原理与方法中的绪论、电磁辐射与地物光谱特征和遥感成像原理)和重点内容(地理信息系统原理与方法中的空间分析和空间数据的可视化及遥感原理与方法中的遥感图像处理和遥感图像解译)。

课下自学内容是针对部分提高型学生和全部拓展型学生的扩充课件,扩充课件在知识点的深度广度方面都有所加强。要求学生自行学习课件内容并提交学习心得。课件内容主要包括:学科发展的最新成果和方法(3S集成技术、数字地球、数据挖掘和云GIS等)、学科方向的核心学术期刊以及课程相关资料收集查阅的途径等。扩充课件作为学生课外阅读资料,让基础好的学生拓宽视野,在一定程度上更加深入了解GIS的现状与发展。

此外,每堂课预留3~5分钟,不同层次学生进行交流讨论课程内容,巩固理论知识,共同促进学习。以空间分析章节为例,在空间分析的章节讲解中,课程基本教学课件包括重点讲解的空间分析方法和简单介绍的空间分析模型;课程扩充课件包括当前大数据背景下的空间分析与数据挖掘的内容,让学生在测绘学报、测绘通报等核心期刊自行查询最新研究成果的文献,总结后提交学习报告。具体理论教学内容设计如表3所示。

Table 3. Space analysis chapter theory teaching content

表3. 空间分析章节理论教学内容

4.2.2. 实践教学内容设计

实践教学内容主要是通过具体的软件操作让学生巩固所学理论知识,增强学生的动手能力,并与自身专业相结合,解决本学科所遇到的基本问题。即以实践任务为教学单元,将课程的理论知识与实习操作分解到各个任务中,学生通过完成工作任务掌握任务中所包含的理论知识和软件操作功能 [11] 。实践教学包括要点讲解和学生独立完成实习作业两个部分,采用教师演示指导、学生实际操作和自己设计实施方案等形式进行,确保学生基本知识的掌握和设计创新能力的培养。

实践教学课件内容分为基础内容和专业应用内容两部分,实习软件分别为ArcGIS 10.3和ENVI5.1。基础内容帮助学生初步掌握地理信息系统软件和遥感软件主要工具、菜单命令的使用,了解ArcGIS软件和ENVI软件应具备的基本功能 [12] 。专业应用内容由学生自己提供实习构想与实验方案,帮助学生拓宽思维,培养学生主观能动性与综合应用所学知识进行各种应用设计的创新能力 [5] 。基本内容包括地理信息系统原理与方法中的空间数据的采集、管理和处理,遥感原理与方法中的遥感数据基础处理。专业应用内容包括地理信息系统原理与方法中的空间分析和空间数据的可视化表达,遥感原理与方法中的综合实习。

对于基本内容,大部分提高型学生和拓展型学生都具有一定的基础,实习内容与专业应用内容结合在一起进行综合实习。综合实习侧重学生对整体概念的把握和系统功能的设计和实现。而基础型学生则应按照章节进行实习,每章节提交实习报告。

对于专业应用内容,由于地图学与地理信息系统专业应用广泛,要求学生根据所学方向,可自行查找实习主题,创新实习成果,提交实习报告。对于人文地理专业和自然地理专业的学生,学科方向主要应用在土地规划和基本空间分析等方面,要求学生根据所学专业,运用实习教学内容,完成相关实习任务,提交实习报告。

以空间数据的可视化表达实习内容为例,实习内容要求以地理信息数据库的建立为主线,掌握地图数字化的过程和手段,进行空间数据库的结构设计和数据转换的综合练习。在此基础上结合空间数据分析和应用实验,实现专题地图的制作和输出,使学生充分掌握地理信息系统的基本理论和概念,掌握数据库的建立、数据的获取、空间数据分析及产品输出的各环节,从而达到教学的目的。教学中,要求基础型学生实习重点内容为地图要素的矢量化,并利用已有的符号库进行地图制作;要求提高型学生和拓展型学生实习内容与本专业方向相关,实习内容为地图要素部分矢量化,实习重点是制作与专业方向相关主题并结合地图渲染方法的地图,另外要求部分拓展型学生自行设计地图符号。具体实践教学内容如表4所示。

4.3. 全方位考核方法设计

课程考核是完善教学设计、提高教学质量的有效措施。而研究生教育培养不再是简单的知识记忆和重复,它要求学生对知识有一种深层次的理解和应用 [13] ,因此其课程考核方式也应有所不同。结合研究生教育特点,差异化教学的考核方式不再采用仅以考试成绩为依据考核学生的单一模式,而要采用全方位的考核方法[14]。全方位考核方法主要包括课堂考核、课后作业考核及能力提高程度考核。

Table 4. Visualization of spatial data chapter practice teaching content

表4. 空间数据的可视化表达章节实践教学内容

课堂考核主要是对学生在课堂上的学习状态、学习效果的考核。主要包括学生出勤情况、课堂表现等。教师根据学生在课堂中的上课态度、参与程度及回答问题准确度等方面根据程度酌情给分。

课后作业考核主要是对于理论教学内容中拓展型学生对于自学部分的学习情况及实习教学内容中学生实习作业的完成情况的考核。理论教学内容中的自学部分,拓展型学生提交学习报告,教师根据学习报告打分。实习教学内容中针对不同层次的学生,根据教学目标和教学内容不同,考核内容的侧重点也有所不同。

由于差异化教学对象存在不同层次,因此考核方法增加了能力提高程度考核。能力提高程度主要是检验学生掌握能力的提高程度,按照层次的提高水平进行打分。作为考核方法中的主要部分,能力提高程度需结合不同层次水平和专业差异进行评价。具体包括基础型层次对于基础理论的掌握程度和实践的完成质量;提高型层次学生在已有基础上的提高强度,对基础理论的巩固程度和新内容的学习程度;拓展型层次学生理论自学内容的学习报告和实践内容的创新等,对不同层次学生开展差异化的综合评价。

5. 总结

本文分析了遥感与地理信息系统概论课程的结构体系和开设情况,重点调查了课程学生的基础掌握程度,根据调查结果对学生进行分层,从教学目标、教学内容和考核方法三方面设计了课程差异化的教学体系。差异化体系的设计有助于满足不同层次、不同专业学生的具体需求,运用灵活多样的教学方法,使每个同学都在原有基础上得到提高,达到“因材施教”的目的,对于进一步开展课程建设和教学改革提供一定参考。同时本课程的差异化教学体系有利于向其他基础类课程推广,实现更好的教学效果。由于差异化教学体系要求教师在有限的教学课时下,对不同层次学生全覆盖教学,增大了课堂教学容量,如何合理安排教学内容与教学时间,还需要更细致的研究,将在后续的教学实践中不断探索与完善,不断提高课程教学水平。

基金项目

湖北大学研究生精品课程(400150149)。