1. 引言

1938年,Hahn和Strassmann发现种子诱发核裂变,1940年K.A.彼得扎克和G.N.弗廖罗夫首先观察到238U自行发生裂变现象。1959年,英国原子能研究组织的E.C.H. Silk和R.S. Barnes在电子显微镜下观察受过重元素裂变产生的离子照射的白云母样品时发现了裂变径迹。1962年P.B.Prince成功地利用化学蚀刻的方法使得这些细小的线状轨迹能够在普通的光学显微镜下观察到。1965年,Walker等基于对自发裂变径迹的计数测定了矿物的年龄,提出了裂变径迹定年法。该方法在提出不久就在许多地质问题的研究中得到应用。在70年代,我国利用这一技术测定白云母和玻璃陨石的年龄,发现了裂变径迹的退火特性,由此为裂变径迹的应用开启了新领域,即低温热历史重建。80年代一个重大突破就是Z校正年龄与外探测器方法的引入,磷灰石退火模型的出现,使得裂变径迹年代学由单一测年手段转变为一种成熟的热演化史研究技术。90年代以来,主要进展包括磷灰石退火模型优化、碎屑岩径迹年龄多成分分析、以及化学成分差异与径迹退火行为的关系等 [1] [2] 。

随着裂变径迹技术的迅速发展,裂变径迹法测年作为低温热年代学工具现已广泛应用于造山带研究,常用的方法包括磷灰石裂变径迹年龄-地形高差法、矿物对-封闭年龄法、外推法等 [3] [4] [5] [6] 。

2. 裂变径迹法的原理及实验方法

2.1. 裂变径迹法的基本原理

裂变径迹法测年与其他放射性同位素测年方法在本质上一样的,即在一个封闭体系内,根据母体同位素和字体同位素含量,以及母体同位素的衰变速度来确定衰变时间的长短。不同的是,其他方法测定的是衰变的产物,而裂变径迹法测定的是裂变的一种辐射损伤效应 [7] [8] 。

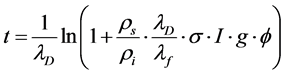

裂变径迹法测年的一般公式为 [2] [7] [8] [9] :

(1)

(1)

其中, 和

和 分别为238U的总衰变常数和自发裂变衰变常数;

分别为238U的总衰变常数和自发裂变衰变常数; 为235U的热中子诱发裂变截面:I为235U和238U的天然同位素丰度比;g为几何因子;

为235U的热中子诱发裂变截面:I为235U和238U的天然同位素丰度比;g为几何因子; 和

和 分别为238U自发裂变和诱发的径迹密度;

分别为238U自发裂变和诱发的径迹密度; 为热中子通量。

为热中子通量。

将 、

、 、

、 、g和I等数值代入(1),即可计算出裂变径迹年龄。但由于

、g和I等数值代入(1),即可计算出裂变径迹年龄。但由于 的数值不统一,难以准确测定热中子通量

的数值不统一,难以准确测定热中子通量 、实验条件差异和实验误差等原因,使得裂变径迹法测定的年龄的误差较大。现多采用Zeta常数校准法计算裂变径迹年龄,即利用年龄标准样品和标准铀玻璃对所采用的定年程序进行多次刻度,避开了

、实验条件差异和实验误差等原因,使得裂变径迹法测定的年龄的误差较大。现多采用Zeta常数校准法计算裂变径迹年龄,即利用年龄标准样品和标准铀玻璃对所采用的定年程序进行多次刻度,避开了 值的选择和测定热中子通量

值的选择和测定热中子通量 的困难,也可将实验条件差异和实验误差进行抵消,测定Zeta校准常数得到的裂变径迹年龄可表示为:

的困难,也可将实验条件差异和实验误差进行抵消,测定Zeta校准常数得到的裂变径迹年龄可表示为:

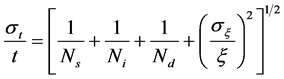

(2)

(2)

(3)

(3)

其中, 为Zeta校准常数,

为Zeta校准常数, 为标准铀玻璃的云母外探测器上的诱发裂变径迹密度。

为标准铀玻璃的云母外探测器上的诱发裂变径迹密度。 和

和 按以下式子计算:

按以下式子计算:

(4)

(4)

(5)

(5)

其中,Ts为年龄标准样的参考年龄; 为Ns和Ni之间的相关系数。

为Ns和Ni之间的相关系数。

2.2. 裂变径迹法的实验方法

裂变径迹法测年的方法比较普遍的应用的有总体法、外探测器法、扣除法、再次蚀刻法、再次抛光法 [7] 。可用来作裂变径迹分析用矿物主要是铀含量较高的、粒度至少大于50 μm的重矿物,如磷灰石、锆石、榍石等;也有选用玻璃质的岩石作裂变径迹分析用,如玻璃陨石、火山玻璃等。用外探测器法时,要用铀含量极低的白云母来覆盖样品,反映样品的诱发裂变径迹密度,且白云母对诱发裂变径迹密度的影响忽略不计。也有采用石英、石膏、萤石等铀含量较低的矿物来作裂变径迹分析用的,但由于自发裂变径迹密度低,只能使用总体法来做裂变径迹分析实验,并且难度较大,准确度较差,而现在国际上使用Zeta法作为裂变径迹分析的标准方法,使用这类矿物的研究者很少 [7] [9] [10] 。

以上裂变径迹法测年的方法,一般按照以下实验流程操作(图1):样品制备(分选、制片)、蚀刻、辐照(退火、包装和辐照)、径迹的统计和测量 [7] [9] [10] 。

2.2.1. 样品的破碎与单矿物分选

按照矿物晶体越大越好,但不能与其它矿物粘连在一起的原则,根据所需要的矿物用量将破碎采集的岩矿样品,碎成所需的粒度。矿物用量一般需50~100颗,年代越新所需要的矿物颗粒越多。破碎后筛分,经摇床分选,把所需重矿物富集,再通过磁选、电磁选、重液分离等流程。

Figure 1. Experimental flow chart of fission track dating method

图1. 裂变径迹法测年的一般实验流程图

现多用重液来分离锆石与磷灰石,将待分离的磷灰石与锆石及重液(二碘甲烷)装入玻璃测试管,把一压缩管插入其中,可以快速分离且节省二碘甲烷的用量。

2.2.2. 制片

把矿物或玻璃质的岩石样品粘在载体上来抛磨、蚀刻和测量。对这种光薄片的要求主要有:(a) 载体能粘牢矿物,透明度要好,常使用环氧树脂和三乙醇胺的混合物来作载体,其质量比为80:20到88:12,加热搅拌到无色透明及气泡尽量少为止;(b) 光薄片的厚度要适当,一般3 mm左右,要透明,要便于抛磨、蚀刻等;(c) 矿物要尽量粘在一个平面内;(d) 表面要高度光洁,尽量不要有擦痕和斑点;(e) 载体要耐蚀刻剂的腐蚀而不被破坏。

由于锆石需在较高温度及强酸碱条件下进行蚀刻,如用环氧树脂粘结矿物,在蚀刻过程中锆石会因环氧树脂受腐蚀而脱落。因而锆石样常采用太空塑料(聚全氟乙丙烯)来制片,把锆石压嵌在太空塑料片内进行蚀刻。制片后要对样品进行抛磨,露出样品内表面,并且使样品表面光洁。

2.2.3. 蚀刻

常用的裂变径迹分析矿物是磷灰石、锆石、榍石、白云母(外探测器法作盖片)、玻璃陨石及火山玻璃。蚀刻剂的选择与蚀刻时间、温度的选择很重要,即蚀刻条件的选择关系到测量数据的准确性。具体采用哪种蚀刻条件视具体情况而定,一般磷灰石采用HNO3在室温下蚀刻;锆石采用混合碱法蚀刻后,再用混合酸法蚀刻。

2.2.4. 辐照

由于裂变径迹具有退火特性,先将样品加热退火。当用总体法测年时,就需先取一份样品,用铝箔包好并编号,放入磁柑锅中,送入马弗炉内加热完全退火,确保照射后蚀刻出来的径迹,全部为诱发径迹。完全退火条件视矿物而定,一般锆石与榍石比磷灰石难于退火。

2.2.5. 裂变径迹的统计与测量

裂变径迹的测量现已使用图像分析仪等自动化仪器来测量径迹密度、长度和夹角,取代以前用光学显微镜的测量方法。由于裂变径迹长度测量反映的信息较少,能反映更多热历史信息的封闭径迹长度的测量是一个必然趋势。现多采用重离子打孔技术来蚀刻出封闭径迹,进行封闭径迹长度的测量。

3. 裂变径迹法在造山带研究中的应用

矿物中同位素系统记录了单个样品历史中一系列时间和温度点,用这些温度、时间点可以了解岩石冷却和隆升速率,进而了解造山带的隆升过程 [3] [4] [5] 。

3.1. 造山带隆升时代和隆升速率的研究

裂变径迹法的应用于造山带隆升速率的计算主要有磷灰石裂变径迹年龄—地形高差法、矿物对—封闭年龄法、外推法等。裂变径迹法自20世纪60年代末开始用于造山带构造运动研究,已获得世界上许多重要造山带,例如著名的阿尔卑斯山、喜马拉雅山和安第斯山等的上升和冷却史,国内外众多地质学家单一地或结合应用以上方法研究造山带 [2] [4] 。Zeitler et al. (1982, 1985)利用裂变径迹法探讨Nanga Parbat-Haramosh地体在第四纪的抬升、向北推进的持续活动性和巴基斯坦喜马拉雅山区一个缝合带的去顶历史,对主幔逆断层(MMT)进行研究,以确定它的运动方向、速度和时代的结果 [11] [12] [13] 。Wagner (1992)建立了4种典型的造山带隆升模式 [14] 。丁林等(1995)论述东喜马拉雅构造自上新世以来快速抬升的裂变径迹证据 [15] 。Fitzgeralda et al. (1999)利用磷灰石裂变径迹法对造山带的形成模式进行探讨 [16] 。万景林等(2000),对采自华山岩体不同高度的磷灰石样品进行裂变径迹分析,探讨华山岩体的活动性和抬升速率 [17] 。王瑜,万景林等(2002)对阿尔金山北段阿克塞-当金山口一带进行裂变径迹研究,探讨该区的构造运动和阿尔金山的形成机制 [18] 。郭召杰等(2002)利用裂变径迹法论证天山东段隆升过程并探讨其构造意义 [19] 。Schlup et al. (2003)利用裂变径迹法和40Ar/39A法论证北喜马拉雅推覆体的活动性 [20] 。李小明等(2005)对云开地块中新生代隆升剥露作用进行裂变径迹研究,初步探讨了该地区晚中生代以来的冷却轨迹和山脉隆升剥露史 [21] 。

3.1.1. 磷灰石裂变径迹年龄—地形高差法

当温度冷却至磷灰石裂变径迹可以保留时,磷灰石裂变径迹便开始记录地质年龄。年龄—地形高差法是测定某一种矿物不同海拔高度的裂变经济年龄,根据裂变径迹年龄随海拔高度的变化规律来计算隆升速率。一般的,由于磷灰石保存裂变径迹的温度较低,因此其能够比较灵敏地反映出造山带的热历史和隆升历史。随着造山带的隆升,愈接近地表温度愈低,相对较早隆升的部分,裂变径迹稳定保存下来的时间也愈长。磷灰石的裂变经济年龄将随海拔高度的增加而增加。

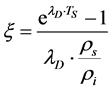

因此,造山带隆升速率可按(6)式计算:

(6)

(6)

其中, 为隆升速率;

为隆升速率; 为两个取样点间的海拔高差;

为两个取样点间的海拔高差; 为两个取样点同一矿物的裂变径迹年龄差。

为两个取样点同一矿物的裂变径迹年龄差。

3.1.2. 矿物对—封闭年龄法

作为一种地质时钟,每一对放射性母体和子体都是在某一温度(封闭温度)才构成封闭体系;从热历史的角度来说,只有当地质体冷却到某一临界温度时,才开始计时。因此,可以将测得的放射性同位素年龄称为地质体在某一温度的冷却年龄。由不同温度的冷却年龄,就可以计算出冷却速率。

矿物对—封闭年龄法,常用锆石—磷灰石矿物对计算平均隆升(冷却)速率。如果地质体的冷却过程实质上是由上升和侵蚀作用所控制,已知平均古地温梯度、该矿物对两种矿物的封闭温度,即可按照矿物对方法计算平均隆升速率公式(7)计算。

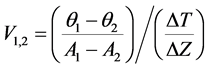

(7)

(7)

其中, 为平均隆升速率;

为平均隆升速率; 是每个矿物特征封闭温度;

是每个矿物特征封闭温度; 是所测量矿物裂变径迹年龄;

是所测量矿物裂变径迹年龄; 为地温梯度。

为地温梯度。

3.1.3. 外推法

把一定海拔高度磷灰石裂变径迹年龄外推到其年龄为零的位置,选定或通过其他方法给出一个地温梯度,用采样点的海拔高度和年龄为零时的深度之差除以裂变径迹年龄就可以得到隆升速率。

3.2. 造山带热演化历史模拟研究

裂变径迹数据反映的不仅仅是样品在达到其封闭温度时的时间,而且还记录了样品所经历的温度历史。自发径迹的形成是一个不可逆的连续过程,矿物上的每一条裂变径迹记录了样品所经历的低于封闭温度的整个热历史的某一阶段信息 [2] 。裂变径迹退火过程中温度和时间的影响在一定程度上可以互换,这意味着发生在地质时间尺度上的自发径迹退火过程可以在实验室条件下,较高温度、较短时间内重现 [22] 。

造山带岩体的冷却过程可以直观地反映造山带热演化历史,可以通过不同的热测年计及它们有效的封闭温度确定岩体冷却到不同温度的时间,得到温度—时间曲线,从而描绘造山带演化热历史。磷灰石裂变径迹具有较低的封闭温度,为说明造山带低温热演化过程拓展了空间。陈文寄等(1996)在用MDD模式计算研究西藏高原南部两次快速冷却事件的研究中结合磷灰石裂变径迹测年,成功地延续了岩体150℃以后的热历史,从而获得岩体更加完整的热历史信息 [23] 。

磷灰石单颗粒的裂变径迹年龄及其长度分布通常记录样品经历的复杂的热历史,将两者结合采用各种模拟方法可以揭示可能的热过程。例如磷灰石的裂变径迹,当温度大于110℃ ± 10℃时迅速退火,而当温度小于60℃则退火缓慢,从而导致径迹长度的变化,这一特点可以通过径迹长度的模拟而得到样品的T-t演化曲线 [4] 。

热历史的反演模拟,目前国际上有通用的基于Mac操作系统的Monte Trax,Gallagher (1995)提出了MonteTrax方法用于反演样品的热历史,该程序要求进行热史模拟的样品封闭径迹数量要达到100条左右,而且必须综合考虑裂变径迹年龄和径迹长度,才能更好地了解岩石所经历的剥露过程的时代及幅度 [24] 。Jolivet et al. (2001)采用此方法对藏北磷灰石裂变径迹数据进行热模拟,得到了两期构造事件年龄。以磷灰石径迹年龄和长度数据为参数,Ketcham et al. (1999, 2000)设计出AFTSolve应用软件模拟岩石经历的时间一温度历史 [25] [26] 。Zhou等(2003)利用此方法研究了大别山天堂寨地区晚白噩以来剥露历史和冷却事件 [27] 。李小明等(2005)借助该软件对样品的热历史进行模拟,采用Laselett et al. (1987)的退火模型,获得了温度—时间演化曲线与模拟裂变径迹长度分布,探讨了云开地区晚中生代以来的冷却轨迹和山脉隆升剥露史 [21] [28] 。朱文斌等(2006)运用该软件模拟得到东天山中新生代多期隆升剥露事件 [29] 。

4. 裂变径迹法在造山带研究中的地质意义

裂变径迹技术不仅可以得到其基础数据,如:裂变径迹年龄、裂变径迹长度,更重要的是这些基础数据反映出样品在达到最大古地温(封闭温度)时的时间并记录了样品所经历的温度历史。一方面,利用裂变径迹年龄及径迹长度可以确定造山带隆升的时代和隆升速率,为理解区域的构造地貌隆升作用时空格局提供了重要研究资料;同时根据样品的单颗粒年龄和径迹长度数据,借助相关软件和模型热演化历史模拟,获得温度—时间演化曲线,可能恢复该样品详细的温度历史。

造山带的隆升和剥蚀是比较复杂的地质过程,在利用裂变径迹技术研究造山带时,不仅获取径迹年龄、径迹长度等基础数据并进行热历史的反演,还需要分析有关的区域构造发展史、相关沉积、地貌发育、古地温等资料,进行综合性对比研究,从裂变径迹资料中获取尽可能多的地质信息,更准确地解释裂变径迹资料。