1. 引言

海洋因其蕴含着丰富的资源,故而作为我国战略性的资源基地。随着对海洋资源的逐渐开发,对于海洋平台的研究也变得愈加紧迫,如何维持系泊系统的稳定成为了各国学者研究的热点。

浮标系统、系泊系统和水声通讯系统共同组成近浅海观测的一个传输节点 [1] 。本文首先基于对系泊系统的静力分析 [2] ,进行方程递推,从而分析系统状态。根据对系泊系统的自身参数以及周围条件因素的获取,并进行静力分析,逐渐递推方程,从而求解出钢桶和各节钢管的倾斜角度、浮标的吃水深度、和游动区域,判断系泊系统的工作状态。然后通过控制变量法,在不同环境条件下,调整系泊系统的内部参数,使得系泊系统维持平衡。

本文基于系泊系统稳定的研究,能够帮助系泊系统稳定设计,保证海洋平台在海洋复杂环境下的稳定,从而保证了海洋平台及其设施的正常工作,对促进我国海洋资源开发和海洋数据观测具有重要作用。

2. 系泊系统数学模型

2.1. 模型假设

1) 系泊系统所有构件为刚体,忽略在力的作用下产生的变形。

2) 系泊系统仅在平面内受力,不考虑空间三维受力。

3) 系泊系统各构件材质均匀,即重心与形心重合。

2.2. 求解思路

首先将系统上部浮标、钢管及钢桶视为刚体,将下部锚链视为柔软的绳索,从而简化为悬索线求解,分别列出系统整体和各部分的力和力矩平衡方程 [3] 。然后联立各方程组递推,引入整体高度条件作为补充方程,再带入任意一个基础变量参数值,求解其他基础变量 [4] 。在求解出基础变量的基础上,建立几何方程求得浮标的游动区域,通过引入悬索链方程求解锚链的悬索链方程和锚链形状,最终建立模型。

2.3. 系统分析

在一定水深的静止海域,对材质均匀各部件的系泊系统进行力学分析如下。

2.3.1. 系统整体分析

系统受到的外力有:重力 、浮力

、浮力 、摩擦力

、摩擦力 ,海风荷载

,海风荷载 ,支持力

,支持力 ,以及近海水流力

,以及近海水流力 ,如图1所示。

,如图1所示。

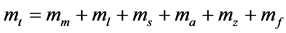

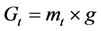

设 为系统的总质量,

为系统的总质量, 、

、 、

、 、

、 、

、 、

、 依次为锚、锚链、钢管、重物球,钢桶和浮标的质量,故

依次为锚、锚链、钢管、重物球,钢桶和浮标的质量,故 ,根据

,根据 求得系统总重力;设

求得系统总重力;设 、

、 、

、 分别为钢管、钢桶和浮标的体积,

分别为钢管、钢桶和浮标的体积, 为系统总体积,故

为系统总体积,故 ,根据

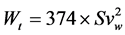

,根据 ,求得整体所受的浮力;再根据

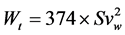

,求得整体所受的浮力;再根据 求得近海水流力,其中

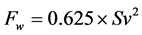

求得近海水流力,其中 为海水流速。最后根据

为海水流速。最后根据 ,求得海风荷载,其中

,求得海风荷载,其中 为海风风速。

为海风风速。

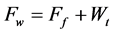

由于系统整体在外力作用下保持平衡,分别列出系统在水平和竖直方向的力学平衡方程:

(1)

(1)

(2)

(2)

然后依次对系泊系统各构件分别进行力学分析,列出两个方向力的平衡方程和以各构件重心为中心的力矩平衡方程。

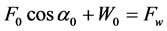

2.3.2. 浮标构件受力分析

浮标所受作用力包括:海风荷载 ,下方钢管作用力

,下方钢管作用力 ,近海水流力

,近海水流力 ,浮力

,浮力 ,自重

,自重 ,如图2所示。

,如图2所示。

同理根据系统整体分析时公式,求得各力大小。根据浮标几何分析图(图3),设浮标吃水深度为 ,根据吃水深度对浮标浸水体积

,根据吃水深度对浮标浸水体积 进行积分,可列出方程式为

进行积分,可列出方程式为

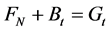

化简为 ,求出浮标浮力。带入根据浮标整体处于受力平衡状态,首先分别列出在水平和竖直方向的受力平衡方程:

,求出浮标浮力。带入根据浮标整体处于受力平衡状态,首先分别列出在水平和竖直方向的受力平衡方程:

(3)

(3)

(4)

(4)

再以重心为中心列出力矩平衡方程:

(5)

(5)

2.3.3. 钢管构件受力分析

钢管所受作用力有:上方钢管作用力 ,下方钢管作用力

,下方钢管作用力 ,近海水流力

,近海水流力 ,浮力

,浮力 ,自重

,自重 ,如图4所示。

,如图4所示。

根据钢管整体处于受力平衡状态,首先分别列出在水平和竖直方向的受力平衡方程:

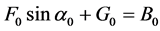

(6)

(6)

(7)

(7)

再以重心为中心列出力矩平衡方程:

Figure 1. Dynamic model analysis of force

图1. 动态模型受力分析图

(8)

(8)

2.3.4. 钢桶构件受力分析

钢管所受作用力有:上方钢管作用力 ,下方钢管作用力

,下方钢管作用力 ,近海水流力

,近海水流力 ,浮力

,浮力 ,自重

,自重 ,物球重力

,物球重力 ,如图5所示。

,如图5所示。

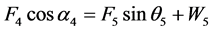

根据钢桶整体处于受力平衡状态,首先分别列出在水平和竖直方向的受力平衡方程:

(9)

(9)

(10)

(10)

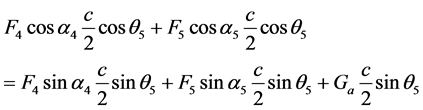

再以重心为中心列出力矩平衡方程:

(11)

(11)

2.3.5. 锚链构件受力分析

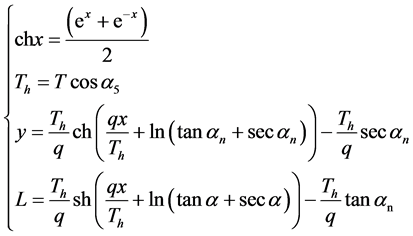

引入悬链线方程对锚链的形状进行求解,假设锚链处处光滑,重心均在锚链的中心上 [5] 。锚链的具体受力图如图6所示。

由上述力学方程可求得已知量为锚链张力 和锚链重力

和锚链重力 ,代入方程组(12)。

,代入方程组(12)。

(12)

(12)

其中, 为锚链与锚连接点的相切处角度,

为锚链与锚连接点的相切处角度, 为锚链在海水中所处的高度,

为锚链在海水中所处的高度, 为海水深度,

为海水深度, 为拉力

为拉力 在水平方向上的分量,

在水平方向上的分量, 为锚链长度。

为锚链长度。

Figure 6. Force diagram of anchor chain

图6. 锚链受力分析图

2.3.6. 锚构件受力分析

钢管所受作用力有:锚链作用力 ,支持力

,支持力 ,自重

,自重 ,摩擦力

,摩擦力 ,如图7所示。

,如图7所示。

根据锚整体处于受力平衡状态,分别列出在水平和竖直方向的受力平衡方程:

(13)

(13)

(14)

(14)

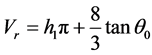

2.3.7. 高度条件约束

从整体系泊系统角度进行考虑,在模型求解过程中需满足如下关系式

(15)

(15)

2.4. 模型求解

2.4.1. 浮标与钢桶作用力

浮标所受浮力 ,浮标所受风作用力

,浮标所受风作用力

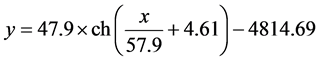

其中, 为风速,联立(3)(4)解得

为风速,联立(3)(4)解得

(16)

(16)

(17)

(17)

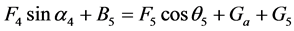

2.4.2. 钢管和钢桶的倾斜角度

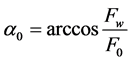

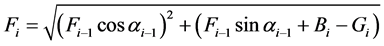

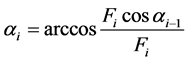

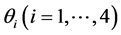

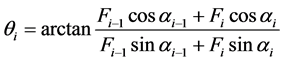

每一节钢管的倾斜程度可通过上一节钢管对它的作用力所列的力学方程进行迭代求解,方程化简为

(18)

(18)

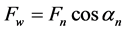

作用力对钢管所成夹角为

作用力对钢管所成夹角为

(19)

(19)

钢管的倾斜角度 为

为

(20)

(20)

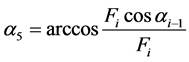

对于钢桶而言,所受到锚链对其的作用力 为

为

(21)

(21)

作用力对钢管所成夹角为

作用力对钢管所成夹角为

(22)

(22)

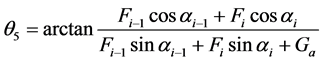

钢桶的倾斜角 为

为

(23)

(23)

3. 模型应用

将本模型运用到2016年全国大学生数学建模A题中,即可对一、二问静止水域的系泊系统进行求解,并得出对应系泊系统的钢桶、各节钢管的倾斜夹角、锚链的形状、浮标的吹水深度和游动区域。

3.1. 利用穷举法计算临界风速

为了确定不同风速下系泊系统是否已经被拖动,从而判断锚所受摩擦力为静摩擦力还是动摩擦力,首先确定临界风速的大小。临界风速是锚即将被拖动时所对应的风速,此时锚链末端与水兵方向的夹角 。

。

易知风速与锚链末端与水平方向夹角应为一一对应关系且单调,所以假设风速 从0 m/s开始增加,每次增加1 m/s,并求出每个速度下的锚链末端与水平方向夹角,判断是否大于16˚,初步找出临界风速存在的大致区间;然后在该区间内每次变化0.1 m/s,确定临界风速区间,经多次迭代后确定临界风速。

从0 m/s开始增加,每次增加1 m/s,并求出每个速度下的锚链末端与水平方向夹角,判断是否大于16˚,初步找出临界风速存在的大致区间;然后在该区间内每次变化0.1 m/s,确定临界风速区间,经多次迭代后确定临界风速。

将已知条件带入力学模型中,通过MATLAB运算求解得到临界风速为24 m/s [6] [7] 。结果精度在小数点后7位,因此第一问只需在锚未拖动情况下讨论,第二问锚已经被拖动。

3.2. 问题一求解

3.2.1. 倾斜角度

当 ,

, 时,锚未被拖动,此时锚所受摩擦力为静摩擦力,经力学方程可以求解。其中由于系统整体并未运动,故海水流力

时,锚未被拖动,此时锚所受摩擦力为静摩擦力,经力学方程可以求解。其中由于系统整体并未运动,故海水流力 。将风速作为已知条件带入上述方程中,通过MATLAB求解出不同风速下的系泊系统各构件的相关参数(见表1)。

。将风速作为已知条件带入上述方程中,通过MATLAB求解出不同风速下的系泊系统各构件的相关参数(见表1)。

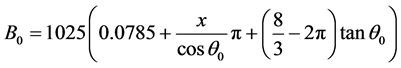

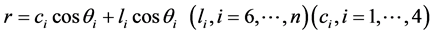

3.2.2. 游动区域

在此基础上,在风速、风向一定的情况下浮标的固定在海平面离锚最远的一个点,当风的方向发生改变,游标可在距最远点为半径的圆内进行游动,所以浮标的游动区域应该为一个圆域,半径 需满足下式。

需满足下式。

(24)

(24)

运用MATLAB求解,得出 ,

, 下游动区域分别是半径为15.5099 m、18.3791 m的圆域。

下游动区域分别是半径为15.5099 m、18.3791 m的圆域。

3.2.3. 锚链形状

将 、

、 、

、 ,带入悬索链方程,利用MATLAB求解得出

,带入悬索链方程,利用MATLAB求解得出 与

与 之间的关系。

之间的关系。

时

时

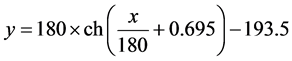

(25)

(25)

系泊系统锚链总长为22.05 m,共210节,通过方程可以的出锚链拖地6.195 m,即59节;拉起18.855 m,即151节。

时

时

(26)

(26)

同理,可以判断此时锚链全部拉起。

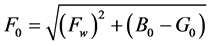

3.3. 问题二求解

3.3.1. 初步求解

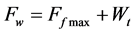

当风速为36 m/s时,锚被拖动。根据动态系统下水平方向受力平衡方 ,求解出

,求解出 数值,再由题目条件

数值,再由题目条件 ,倒推出水流相对物体运动速度。将风速v = 36 m/s带入上述方程中,通过MATLAB求解出不同风速下的系泊系统各构件的相关参数见表2。

,倒推出水流相对物体运动速度。将风速v = 36 m/s带入上述方程中,通过MATLAB求解出不同风速下的系泊系统各构件的相关参数见表2。

运用MATLAB求解

对应的悬链线方程为:

(28)

(28)

系统在风速不变情况下一直处于匀速运动状态,故它的游动区域为无穷大。

Table 1. The relevant parameter of each component at v = 12 m/s, v = 24 m/s

表1. v = 12 m/s,v = 24 m/s下各构件的相关参数表

Table 2. The relevant parameter of each component at v = 36 m/s

表2. v = 36 m/s下各构件的相关参数表

3.3.2. 穷举法求解重物球质量改变范围

可知当 时,系统整体不满足原模型的假设,因此通过改变重物球的质量来改变吃水深度,以及相互间作用力,进而改变钢桶与竖直方向的夹角,锚链末端与水平方向的夹角来满足约束条件。在满足模型设定条件下,假设每次重物球的重量增加1 N,经多次迭代后可以得出满足约束的最小重物球重量。当重物球的重量超过最大承受值时,整个系统会由于重量太大,浮力不足难以满足平衡,系统发生沉落,此时对应的重物球重量为最大重物球重量,由此可以得出重物球的变化范围 [8] 。

时,系统整体不满足原模型的假设,因此通过改变重物球的质量来改变吃水深度,以及相互间作用力,进而改变钢桶与竖直方向的夹角,锚链末端与水平方向的夹角来满足约束条件。在满足模型设定条件下,假设每次重物球的重量增加1 N,经多次迭代后可以得出满足约束的最小重物球重量。当重物球的重量超过最大承受值时,整个系统会由于重量太大,浮力不足难以满足平衡,系统发生沉落,此时对应的重物球重量为最大重物球重量,由此可以得出重物球的变化范围 [8] 。

通过MATLAB求解,解得重物球的的质量变化范围为(2100,5400) (单位:kg)。

4. 总结与展望

本文把建立的力学方程组进行递推,在不同的模型假设和约束条件下,设定变化量,运用软件通过多次迭代得到模型的最优解,进一步求解出所需变量。计算方程中穷举法,先确定大区间,然后不断缩小区间范围通过多次迭代来提高精度,最终确定最优解。由于精度的原因,使得计算结果会存在些许误差,但在实际过程中,误差可被忽略,因此该计算方法可以推广使用。

该模型适用于对于浮标系统的追踪与工作状态的判断。在风速和水速一定的情况下,一方面可以判断浮标的倾斜程度。另一方面根据钢桶的倾斜程度来判断系统能否正常工作,同时依据浮标的游动区域可实现对系统的追踪和对工作情况的判断,方便工作人员随时进行管理和控制。

基金项目

山东省本科高校教学改革研究面上项目(2015M091);山东省教育科学“十二五”规划2015年度高等教育学科教学专项课题(CBS15010)。