1. 引言

蒙娜贝克把译者风格界定为译者“以一系列的语言形式或者非语言形式在译本中留下的指纹” [1] ,胡开宝 [2] 把它进一步明确为“译者语言应用或语言表达偏好,或在译本中反复出现的语言表达方式”。这一界定表明,译本中特定语言表达的频次是译者风格的风向标,对译者风格的研究最好采用以统计和频率为基点的语言学分析方法,因此,语料库研究方法受到译者风格研究者的青睐。基于语料库的译者风格研究突破定性分析的局限,以大量的语料分析和数据统计为基础,能更直观地反映译本的语言特征,对译者风格的分析概括更科学和全面 [3] 。

国内以具体译者或文本为对象,基于语料库的译者风格研究取得了一定成果,如刘泽权 [4] 等对《红楼梦》、赵颖 [5] 对《道德经》、严苡丹 [6] 等对鲁迅小说的不同译本风格进行了基于语料库的对比研究,研究发现具有较强的说服力。但是,目前基于语料库的汉译英译者风格研究多以小说为主,仅有少数涉及古诗英译(如蔡永贵 [7] ),而且,对比分析的对象多为具体的两个译者或译本,鲜有从译出和译入的角度,集合大量不同译本进行对比研究。

本文选取《静夜思》的60个英译本,自建小型语料库。60位译者中,36位为中国译者(即译出者),24位为外国译者(译入者)。本文采用语料库研究方法,运用语料库检索和分析软件Wordsmith对译出本和译入本进行词汇和句子层面的统计和对比分析。本文旨在基于语料库数据,揭示两类译者(译出和译入)的风格差异,继而深入分析差异产生的原因。

2. 词法特征对比

2.1. 类符/形符比

类符(type)指语料库文本中不同的词,排除重复并忽略大小写,形符(token)指语料库文本中出现的所有词,类符/形符比(type/token ratio,简称TTR)即语料库文本中所使用不同词的数量与总词数量的比值 [8] 。单纯的类符数和形符数不能反映文本的本质特征,但两者的比率在一定程度上反映用词变化性 [9] ,这是统计文本总体特征的重要参数。类符/形符的比值(TTR)可以体现出译者用词的不同:类符/形符比越高,表明该文本使用的词汇量越大;反之,越小。因此,通过类符/形符的比值可以比较不同语料库中译者词汇使用的丰富程度和多样性。

由表1可得,尽管译出本的形符大于译入本,但类符/形符比却低于译入本。译出本和译入本的类符/形符比相差1.59%,反映了译出版本的词汇变化多样性不如译入本。这表明外国译者在翻译中有意识地增加了文本长度,译入本承载了更多信息量,词汇变化更丰富,译本可读性更高。比较译入译出本的类符形符比可得,译出本词汇简洁,而译入本明晰化特征更为明显。表2说明“明月”这一意象在译入、译出本中不同表达的频次。在译出本中,把“明月”译作the moon所占的百分比最高,达31%,可见中国译者“直译”比较明显,译作the bright moon和the moon bright的分别占25%和11%。在译入译文中,把“明月”译作the mountain moon 的译法所占百分比最高,达29%,而译作the moon的只占了8%,排在第三位。

2.2. 平均词长

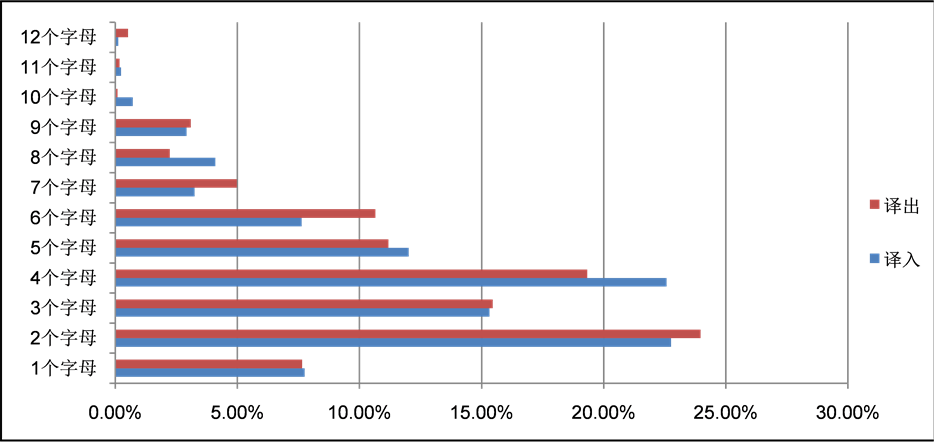

平均词长是指特定文本中词汇的平均长度。平均词长反映了特定文本的词汇难度。平均词长越长,说明该文本中的长词越多。长词越多说明译本的整体用词难度较大,反之,则译本的用词相对简单。词长统计见图1。

图1显示,两类译本中2个字母的单词占比例最大,在23%左右,其它按照百分比从大到小排列为4个字母单词(21%),3个字母单词(15%),5个字母单词(11.5%)。词长排列前五的词汇频率之和占两类译本总词数的70%以上,说明两类译本都保留了诗歌简洁凝练的特征。两类译本在词汇长度的使用方面差别不显著,译出译本(88.24%)所使用的1 - 6个字母词的总百分比高于译入译本(87.94%),而使用6 - 12个字母的单词总百分比则低于译入译本。词语越长,书面语特征越显著,阅读难度也相应增大,这进一步说明译入本的用词更为正式,书面语特征更强。这一结果也进一步印证了类符/形符比分析。

2.3. 词汇密度

词汇密度是实词与总词数比值的百分比,是文本信息量大小的一个衡量标准,反映文本的难易程度 [10] 。一般而言,词汇密度越高,实词占总词数的比例越高,文本承载的信息越多,文本难度越大。本文对译入本和译出本的词汇密度统计结果见图2。译出本的词汇密度是54.68%,译入本的词汇密度为53.09%,

Table 1. TTR of Out-translating and In-translating

表1. 译出本和译入本的类符/形符比

Table 2. Statistics of translations of “Ming Yue” in Out-translating and In-translating

表2. 译出本和译入本“明月”英译统计

Figure 1. Lexical length distributions of Out-translating and In-translating

图1. 译出本和译入本的平均词长统计

Figure 2. Statistic of lexical density in Out-translating and In-translating

图2. 译出本与译入本词汇密度统计

译出本的词汇密度高于译入本。词汇密度的差异一定程度上表明,译入本通过降低实词,降低译文的难度,提高其可读性及可接受性。

图3显示,译出本的动词在使用频率上高于译入本,而译入本中的名词所占比例高于译出本。一般认为,汉语是动态语言,多用动词;而英语是静态语言,多用名词或名词短语。译出文受到母语的影响,其动词的使用高于以英语为母语的译入文。此外,译出本在介词和冠词的使用频率上高于译入译本;而译入译本在代词和连词的使用频率上高于译出译本。代词和连词的语法功能可以使句子之间的关系更加明晰,这意味着译入本的形合程度高于译出本。

综合译入本和译出本的形符/类符比、平均词长、词汇密度三个方面的对比分析可知,译出本词汇简洁,动词化特征显著,不太注重形态和连接,侧重保留中国诗歌含蓄凝练的特点。译入本词汇丰富多样,名词化特征突出,注重形合,明晰化特征明显,以读者的可接受度为导向,注重译本的可读性。

3. 句法特征对比

平均句长是指特定文本的句子平均长度。与类符/形符比一样,平均句长也是译者风格的一种标记 [11] 。句子长度虽然不等同于句子的复杂程度,但就整个语料库而言,句子长短在一定程度上反映句子的复杂程度 [12] 。一般而言,平均句长越长,文本的句法结构越复杂,理解起来越难;相反,平均句长越短,文本的句法结构就越简单,相对更易于读者理解。

表3显示,译出本平均句长为7.93,译入本平均句长为6.64,译入译出本的平均句长差异不大,主要是因为诗歌的语言以简洁凝练为美,因此中外译者在翻译《静夜思》时,译文都相对简练。译出本的长句比例为83.3%,短句比例仅为16.7%,可见国外译者在翻译《静夜思》时多用长句,采用意译和增译的方法,增添修饰语,突显诗歌的隐性逻辑。这种衔接手段的明晰化体现了译文语言的显化特征,而显化本质上是翻译文本将源语文本中隐含的信息或表述不清晰的信息以明确的表述表达出来,以方便读者的理解,增加译本的可读性。

例如,对于《静夜思》的颈联“举头望明月”,许渊冲先生的译文是“Looking up, I find the moon bright”,全句共7个词;杨宪益和戴乃迭的译文是“I lift my eyes and see the moon”,共8个词;赵甄陶翻译得最为简洁“Head up,I watch the moon”,共6个词。而一些知名的国外译者如Witter Bynner译为“Lifting myself to look, I found that it was moonlight”,全句共10个词;再如Amy Lowell译为“I lift up my head and

Figure 3. Top twenty functional and lexical words used in Out-translating and In-translating

图3. 前20位实义词和语法词在译出本和译入本中所占的比例

Table 3. Statistic of syntactic analysis in the Out-translating and In-translating

表3. 译出本与译入本的平均句长统计与对比

look at the full moon, the dazzling moon”,共14个词,增译了“the full moon”和“the dazzling moon”。可见,汉诗的英译文长度都大于原文长度,但相对于国内译者,国外译者偏向用更多形容词描写“明月”这个意象,体现诗的意境美。

由表3可得,译出本的长句比例为47.2%,短句比例为52.8%,长短句相对平衡,体现了中国五言绝句的形式美。例如赵甄陶的译本和曹顺发的译本充分体现了中国古诗的对仗美和形式美。但部分国外译者将《静夜思》翻译为自由诗体,例如John Turner和Innes Herdan,John Turner的英译文共有9行,Innes Herdan的译文共有8行,Ezra Pound的译文也有5行。自由诗体形式在译入译出本中所占比例,分别为25%、0.06%。国内译者更忠实于原文,采用异化策略,94.40%的译本为四行诗结构,保留了《静夜思》的形美。25%的国外译者侧重译入语的诗歌规范,采用归化策略,将《静夜思》译为自由体诗。

4. 译者风格差异

以语料库为基础的译者风格研究提供了大量真实翻译文本的客观描述,但方法本身并不提供对翻译现象的解释 [13] 。因此,描述译者风格并非最终目的,从“描述”转向“解释”,探究中外译者风格迥异的成因更为重要。译者风格形成的原因是复杂多样的,既有语言的,又有认知和文化的。译者作为翻译活动的主体,其翻译目的影响着翻译策略和方法的运用,以及具体词汇和句式结构的应用。国内译者在翻译《静夜思》时,旨在展现中国诗歌的“意美”、“音美”、“形美”,传播中国文化,因此中国译者更注重忠实再现原文,译文语言简洁、多用动词,保持原文节奏,体现中国诗歌语言凝练的特色。国外译者更多地考虑本国读者的感受,以诗歌的可读性和读者的可接受性为导向,更多采用归化策略和解释性翻译方法,使《静夜思》通俗易懂。

语言使用者所浸润的环境会对其语言习惯产生巨大影响。母语文化是译者的第一文化优势,在翻译理论与实践中,译者会潜意识或显意识地发挥自己的母语文化优势 [14] 。一般认为,汉语是重意合的语言,倾向于较少使用功能词;英语是重形合的语言,倾向于较多使用功能词 [15] 。由于英汉语言的区别,国内译者受中文影响,在译文中多用短句,译文动词化特征明显;国外译者受英文影响,在译文中多用长句,注意使用衔接词,译文名词化特征明显,显化特征突出。

Bassnett和Lefevere认为,翻译活动不是在真空中进行的,而是在一定的历史文化语境中进行的,翻译文本是源语和目的语两种语言文化影响的产物 [16] 。宏观而言,英汉两种文化之间差异的性质影响中外译者在翻译《静夜思》时的翻译策略;微观而言,英汉两种文化之间差异的程度会影响中外译者对词汇和句式结构的处理。在目的语文化规范的影响下,国外译者更倾向扫除译文的陌生感,将译文简化和明晰化,侧重译文的可读性。国内译者致力于将中国诗歌推向世界,宣扬中国传统文化,提升中国文化在世界文化多元系统的地位,因此译出本侧重忠实、充分和完整,力求最大程度呈现原文《静夜思》的音美、形美和意美。

语料库的对比分析表明,中国译者强调译文的充分性,选词简洁凝练,动词化特征明显,注重长短句平衡,展现《静夜思》的形式美。国外译者注重译文的可接受性,词汇相对丰富,名词化特征明显,多用长句和衔接词,显化和简化特征突出。