1. 引言

毒品对个体身心健康、国家安全、社会稳定构成了现实的威胁,已经成为一个全球性问题。2015年我国政府首次对外发布《中国毒品形势报告》,报告显示中国毒品滥用的诸多特征:国内登记在册吸毒人员数量持续增长,吸毒人员低龄化、多元化趋势明显,毒品种类多样化特点突出,毒品滥用结构发生深刻变化,毒品的社会危害日益严重。为应对毒品的蔓延,2014年6月25日,新中国成立以来中共中央第一次发布《党中央、国务院关于加强禁毒工作的意见》,将禁毒工作首次纳入国家安全战略体系。政府的政策和举措证明毒品议题已经引起了国家高层的高度关注,构成了重大社会问题,进入了政策议程。

国内外对毒品问题研究主要涉及法学、犯罪学、经济学、临床医学、毒理学、化学、精神病学、心理学、社会学、外交政策和国家安全,并从吸毒者群体等角度展开。如王焕丽 [1] ,韩丹 [2] ,张勇安 [3] ,林少真 [4] ,袁楠 [5] 。在国外,相关文献比较广泛丰富和多元化,如施罗德(Schroeder) [6] ,布兰克哇等(Belackova et al.) [7] ,赫斯(Hughes, Lancaster & Spicer) [8] 等从媒体话语的角度展示了毒品问题与大众传播的关系。相对而言,国外学者对毒品问题的传播学研究更加广泛、深入,国内研究缺乏系统性、深度与广度。基于此,本文以2013年9月1日至2014年8月31日时间段内国内主流和非主流媒体对毒品议题的报道为语料,通过定性、定量以及实证统计分析媒体报道的语言和内容特征,研究结果一定程度上为政府部门提供可借鉴的理论支撑,为媒体今后报道毒品议题,进而有效干预提供建议,为中国政府戒毒决策和宣传教育提供参考。

2. 中国媒体的毒品话语分析

新闻媒体影响我们头脑中的图像 [9] ,这种个体与媒体的互动引导人们关注世界的某些方面,从而构筑自己的个人现实,可恩(Cohen) [10] 指出,媒体不仅仅是新闻和观点的一个提供者,媒体不能告诉你怎么想,但却可以告诉你想什么。因此,媒体成为建构公共话语和认知的主要渠道,具有符号性、建构性,媒体所生产的话语或符号系统越来越多地影响着人们对现实的判断,被媒体包围的人们越来越倾向于接受媒体事实,包括媒体为他们设定的个体或群体的种种形象,并以此指导自己的日常言语行为。受众是通过某个议题在媒体上的曝光频率来判断该问题的相对重要性的,很多社会问题的解决常可以从有的有计划地调整媒体传播的内容开始,对传播内容进行分析是一种反馈,可供传受双方回顾、总结和反思。有效地预防和矫治青少年的吸毒行为必须首先改变他们的认知,媒体报道对认识当今毒品问题的严峻性有非常重要的参考价值,因为媒体报道是公众认知毒品问题的重要渠道,揭示公众对毒品问题的关注程度,同时也形塑着国家的毒品治理政策。国家禁毒委的一项调查表明,高达89%的受访者是通过媒体获得相关毒品知识的 [11] 。

本文以“毒品”“吸毒”“禁毒”“戒毒”“贩毒”“海洛因”“鸦片”“冰毒”“摇头丸”“K粉”等为关键词,以2013年9月1日至2014年8月31日为时间段,在网络和报刊全文数据库中进行标题检索,剔除重复的、与毒品议题不相关的,共得到760篇文章,共计120余万字,涉及《人民日报》《光明日报》《中国青年报》《解放日报》《法制日报》、人民网、中国新闻网、新华网等主流媒体,以及《北京日报》《新京报》《新民晚报》《新闻晨报》《羊城晚报》《南方日报》《广州日报》、齐鲁网、荆楚网、云南网等地方性报刊网络媒体。本文从报道话(主)题和频率、消息来源、报道语气和模式等方面进行话语分析,从而得到相关议题的报道数量和传播内容的倾向性。

2.1. 媒体报道的话题、主题和频率

基于语料,报道按主题可分为:打击贩毒的行动,宣传教育,政策会议,毒品防治措施,官方信息发布,涉毒个案,关爱个案,评论呼吁以及国际合作(见图1)。

图1显示,从报道主题和类型看,打击毒品犯罪类的新闻最多,占43%,报道突出了打击毒品犯罪的时间性,对事件叙述精确到分钟,故事情节起伏;同时提供大量禁毒成果,如被查获的毒品数量、毒资以及涉毒人员,话语数字化,把现实中的毒品刻画成严重危及社会安全的问题,阐释了公众对毒品犯罪行为的恐惧以及对毒品犯罪作为一个社会问题的关注程度,突显了典型的政府和官方话语:毒品的危害是其成瘾性,对家庭和社会造成的悲剧性后果。涉毒个体报道也相当突出,主要是青少年、女性、明星等群体,而明星吸毒成为2014年媒体关注的焦点,演艺圈成反面“教育样板”。毒品个案报道注重细节,集中于吸毒的事实层面,淡化了吸毒的深层次原因,或者将其根源简单地归因为好奇、被诱惑。宣传教育以及官方信息发布力度不太大,政策法规介绍不够多,只占7%,评论呼吁占6%,大多来自主流权威媒体。有关毒品会议政策的报道占3%,其中领导发言多,标题概括性强,体现国家对毒品犯罪进行高压严打的主导思想,而毒品防治之类的科普知识比例偏低,仅占2%,纪实报道、人物访谈、缉毒先锋之类有利于加强公众对毒品感性认知的报道也较少。地方媒体、非主流媒体主要以涉毒的戏剧性叙事为主,吸引受众眼球的报道较多,而有关毒品预防、治疗的科学知识、吸毒者的生存状况等鲜有提及。

另一个特点是,把毒品问题作为全球性问题来呈现,对受毒品影响的群体描绘也转向全球视野。互联网、物流业对毒品问题造成较大影响,毒品销售日趋网络化,跨境跨区域贩毒和互联网涉毒加剧。毒品问题作为非传统安全问题,其解决需要国际社会通力合作,报道涉及俄罗斯、芬兰、法国、德国、澳大利亚、多米尼加、英国、阿曼、秘鲁、牙买加、哥伦比亚、墨西哥、日本、斯里兰卡、越南、港澳台等。报道内容与这些国家和地区的贩毒、破获毒品案件有关,技术领域的国际合作以及其他国家毒品治理经验的报道很少,对禁毒国际合作水平和实效介绍罕见。

2.2. 媒体报道的消息来源

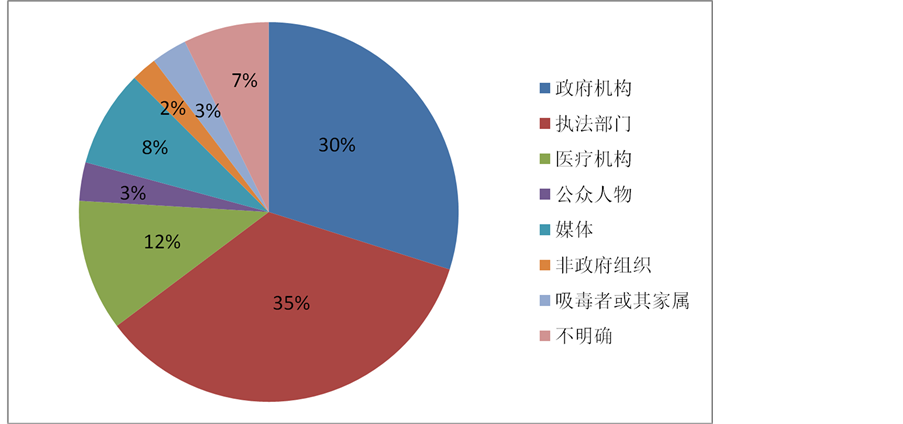

消息来源指当引用他人的观点或评论时,报道者通常交代被转述话语的来源即话语发出者。消息来源的选择在某种程度上折射媒体报道立场和倾向性。本文语料显示,毒品报道的确切消息来源主要有政府机构、执法部门、戒毒所工作者、医疗人员或研究专家、记者或媒体、非政府组织、吸毒者或其家属等,但其分布频次有差异(见图2)。

从图2可知,中国媒体对于毒品议题的解读很大程度上以官员和各类政府组织、执法部门作为信息来源。执法部门作为最主要的消息来源说明媒体把毒品议题作为法制新闻来报道,禁毒的宗旨是维护社

Figure 1. The number of drug reports by Chinese media

图1. 中国媒体的毒品报道篇数统计

Figure 2. The distribution of news sources

图2. 消息来源分布

会治安和稳定;而官员和各类政府组织对于社会议题拥有更多的资源和信息,这与全世界主流媒体在报道重要社会议题上的通常做法一致,能够增强报道的可信度、权威性和科学性。禁毒专家介入毒品问题的报道不多。来自医疗机构、医务人员、涉毒主体的声音相对弱小。吸毒者家属如友人、父母等的声音比较微弱。在报道明星吸毒时,很少有明星本人的声音,大多是媒体在替他们发声,或者是明星的经纪人在发布评论。报道中有许多不确切的消息来源,如:当局称、警方说、消息称、据悉、公安部有关负责人表示,等等。

2.3. 报道语气和模式

媒体使用的语言会影响人们对一个议题重要程度的感知,报道语气是其中一个因素,通过语言选择如正面、中性、负面的词汇来实现,显示媒体对事件的态度。中国媒体在报道毒品议题时语气趋于正面、客观,侧重对社会治安的维护,吸毒者被刻画为鬼相、悲剧人物,给吸毒人员的标签有:瘾君子、HIV携带者、挥霍无度的泡吧族,以不明身份称呼,如“姓 + 某”或男子、女子、农妇、黄姓女子(黄女)或用化名;涉毒者被表征为:违法分子、犯罪嫌疑人、运送毒品的马仔、同伙、贩毒团伙、干起了运输毒品的勾当、踏上不归路、绝路。报道涉毒经历时倾向于使用耸人听闻、煽情性的标题,刺激性的字眼,以及悲情叙事方式,极力渲染吸毒者的种种犯罪行为和悲惨遭遇,丑化吸毒者形象,表征吸毒的罪恶感。

语气严肃也是报道的主要特征之一,体现为“毒品治理是一场人民战争”的隐喻。警方加大了对制造、贩卖和吸食毒品人员的打击力度,媒体也顺应这一现实,把打击毒品犯罪隐喻为一场人民战争,报道中充斥着战争的气息,生产了一种毒品作为严重社会问题的话语。使用频率较高的战争领域的词汇有:破获、查获、缴获、打击、抓、端掉、摧毁、捣毁、大案、落网、逃窜、团伙、武装贩毒、攻坚战役、雷霆扫毒专项行动、清剿。

报道官方禁毒行动时模式比较单一,话语雷同、程式化,如对打击毒品犯罪行动的报道模式为:在上级部门的领导下,专案民警辗转各地,经过艰苦努力,最终破获案件,抓获犯罪嫌疑人,缴获大量毒品。常常使用政治化、口号式的宣传,如:“进一步严厉打击毒品犯罪活动,制止毒品泛滥,保护公民身心健康,维护社会治安秩序,保障社会主义现代化建设”,将禁毒工作推向深入(《光明日报》(2014年6月6日)、将打击毒品犯罪进行到底(《光明日报》2014年6月27日)、再难也要遏制毒品泛滥的势头(2014年6月27日《北京青年报》)、坚决遏制毒品问题蔓延势头(《新华社》2014年6月26日)。

3. 媒体报道的综合分析:问题与对策

以上分析显示,中国媒体把毒品问题构建成严重危害社会治安的重大问题,一定程度上反映了真实世界情况,但这种报道有不足之处,下面我们也将从三个方面探讨中国媒体对毒品议题的话语建构存在的问题,并提出相应的对策。

3.1. 对吸毒群体的三重身份认识不足

“吸毒人员,虽然他也是违法者,但是,他还是受害者,还是一个病人”(中央电视台《面对面》2004年6月27日),2006年《禁毒法》草案将吸毒人员定义为病人、违法者和受害者,原则上规定社会不能歧视吸毒人员,而要关爱他们,帮助他们。

但事实上,在“禁毒是一场战争”的隐喻里,媒体往往突出吸毒者作为违法者、社会治安破坏者的身份,将吸毒群体和犯罪群体划上等号,强调吸毒对他人、家庭及社会的危害,并对其进行打击和批判,吸毒群体常常被标签化、污名化、恶魔化,报道倾向于吸毒者的生理症状,他们成为不负责任的典型,构建了一个另类的“他者”形象。吸毒者作为弱势群体,遭受较为严重的社会歧视,吸毒者或其家属几乎没有“话语权”。吸毒是一种需要医学、伦理、法律诸多方面共同参与和全社会共同重视的“社会病”,媒体有责任消除对吸毒群体的偏见、排斥和污名效应,关注吸毒群体的社会现实和心理需要,对吸毒者权利予以保护,在报道时调整报道焦点,提供人文关怀的氛围,让戒毒人员回归社会。

3.2. 毒品的医学、法学话语表征不足

从医学科学话语角度看,报道中对毒品的分类及其药理特征描写不清楚,似乎每个吸毒者的成瘾和症状都一样。毒品问题有其内在的系统复杂性,在报道中有诸多信息不对称现象,如关于毒品原料种植、制毒的报道少,关于刑罚的多,如何减少毒品危害的报道少。“冰毒”“海洛因”成为毒品的代名词,而对大麻、新型毒品报道频率偏低,没有形成报道的常态化,对其批判性态度远远不够。公众对新型毒品的认识依然停留在“软性毒品”这一层面,新型毒品对人的危害未得到强调。对于成瘾问题存在不确定性,成瘾解释未按照医学话语,而是行政解释,这说明当前的医学成瘾话语是依附于管理者成瘾话语,没有形成自己独立的科学体系,而管理者的成瘾话语依据的仍然是过去政策的路径,以鸦片类毒品的成瘾标准进行宣传和治理 [12] 。

毒品的医学话语表征不足也表现在对毒品的成瘾性宣传不够,云南警官学院禁毒学院教授昂钰指出,有六成多的被调查者认为合成毒品不是毒品,没有成瘾性。这种错误认识不改变,滥用合成毒品问题快速上升的势头就难以遏制。中国媒体对这类新型毒品的介绍较少,没有有效地抓住毒品话语解释权,所以有必要大力宣传不同类型毒品的危害,切实增强全社会识毒、防毒、拒毒意识,构建毒品的科学话语体系。

毒品的科学话语表征不足还体现在毒品名称表述不科学、不规范,尤以新类型、混合型毒品的名称表述最为突出。规范表述毒品名称,既是促进毒品犯罪案件办理工作规范化的客观要求,也是准确认定毒品性质、依法准确定罪量刑的基础。部分毒品的俗称与专业名称交替使用,从科学性角度看,应优先以刑法、司法解释及相关规范性文件规定的毒品名称为表述依据。如:“神仙水”常见在报道中,但由于该称谓本身不具有代表性,随意使用该俗称会导致同一毒品名称在不同案件中指代的毒品成分不同,故应当根据该类毒品的主要毒品成分和具体形态确定名称(《人民法院报》2014年9月17日)。

另外,对制毒、贩毒、吸毒的违法性报道不足。我国刑法第六章“妨害社会管理秩序罪”的第七节规定了毒品犯罪:涉及“走私、贩卖、运输、制造毒品罪”“非法持有毒品罪”“包庇毒品犯罪分子罪”“窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪”等多个罪名,并对毒品的范围、数量的计算原则、刑罚、再犯等作出明确规定,涵盖毒品从生产到流通的各个环节。在诸多毒品犯罪的报道中大量使用“落入法网”“被批捕”“被抓”“被拘”“行政拘留”“刑事拘留”等法律词汇,但对这些涉毒刑事案件立案追诉标准等法律知识很少做普及性介绍,报道中没有提供任何“行政拘留”“刑事拘留”标准的知识,法制话语处于“不在场”状态,因此媒体在报道相关毒品案件时有必要从法学角度加强对吸毒成瘾和毒品犯罪后果的宣传,抓住这一给警示公众远离毒品的绝好时机。

3.3. 个案报道猎奇,禁毒宣传存在误区

要想成功地达成预防目的,生动的叙述、让人认同的典型故事最有效果,而媒体报道毒品问题时有吸引眼球之嫌,大量报道吸毒者耸人听闻的故事,毛骨悚然的悲惨经历,而他们接触毒品的途径、走向深渊的历程却较少提及,报道常用贬义词,如:诱惑、折磨、自寻绝路、滋生、逃遁、触目谅心、摧残、家破人亡、败坏、腐烛,这种话语折射社会对吸毒群体的排斥态度,社会压力会增加戒毒者的心理压力,宽容的社会、宽容的文化会有益于毒品问题的防治,有必要加强涉毒原因、细节、证据和深层次的解释,强化公众教育。

媒体在进行禁毒宣传教育时存在一定的盲区、误区和模糊性,没有充分区分新型毒品与传统毒品的药理特性及其危害性,公众难以识别其引发的不同生理危害。在实际报道中,海洛因就是毒品的同义词,常常以“好奇心”来作为青少年吸毒的托辞。我国已有省级禁毒教育基地20多所、禁毒社会组织700多个、禁毒志愿者100多万名(《新京报》2014年6月26日),但这些组织和个人的媒体曝光率较低,很多报道虽然冠以禁毒宣传的标题,但非常抽象笼统,简短空洞,缺乏具体内容,可操作性和指导性不够,很难起到实质性的教育效果,所以有必要切实加强媒体干预和提升媒体宣传策略,把毒品教育作为一种常态。

4. 结束语

毒品问题的媒体报道研究对我们认识毒品问题的严峻性具有一定的现实意义。本文研究发现,媒体把毒品问题表征为重大社会问题,回应了国家层面把毒品作为国家安全战略的考量,但话语建构策略存在不足之处,如医学和法学话语表征不足,对吸毒群体形象刻画带有偏见,个案报道猎奇,对涉毒群体和毒品类型的识别存在一定的模糊性,毒品教育话语口号化、程式化,往往基于社会稳定和治安秩序的需要,缺乏足够的人文关怀和全社会行动。本文指出,媒体对毒品议题的报道需加强学者与政策制定者、实践工作者之间的沟通与合作,强化医学和法律话语,大力宣传毒品防治知识,帮助受众了解毒品,认识毒品的危害,正确看待吸毒者,深刻剖析娱乐性毒品以及中国毒品文化的根源,倡导一种积极健康的消费文化,从源头开展毒品治理。同时,在毒品问题加速扩散的大背景下,中国的毒品治理需要更多国际合作,研究和关注其他国家的毒品形势,有助于预判中国的毒品问题。