1. 引言

亚硝酸盐是生态系统中氮素循环过程中的一个产物,它的存在对动物具有一定的毒性。特别是对水生动物来说,亚硝酸盐的毒性要比对陆生动物的危害更为严重。由于水中的亚硝酸盐可以主动通过鱼鳃的上皮细胞吸收,从而在体内的血液中积累较高浓度的亚硝酸盐。通过对鱼类和甲壳动物的大量研究表明,亚硝酸盐可引起这些动物的一系列生理变化,并对水产动物产生一定的毒害作用 [1] 。

2. 水体中亚硝酸盐的来源

亚硝酸盐是生态系统中氮素循环过程中的一个产物,也是细菌硝化和反硝化过程中的一个重要产物。在天然水体中,亚硝酸盐的浓度是非常低的,但是在养殖水体、工业废水、农业废水等水体中,其含量非常高 [2] 。

在水产养殖业中,由于采用高密度的养殖方式而大量投放饲料,使得水体中饲料残饵、鱼类代谢物等大量积累,造成硝化过程受阻,水体中的亚硝酸盐含量显著提高,其含量达到50 mg/L,甚至更高,对鱼类的生长产生较大的影响 [3] 。

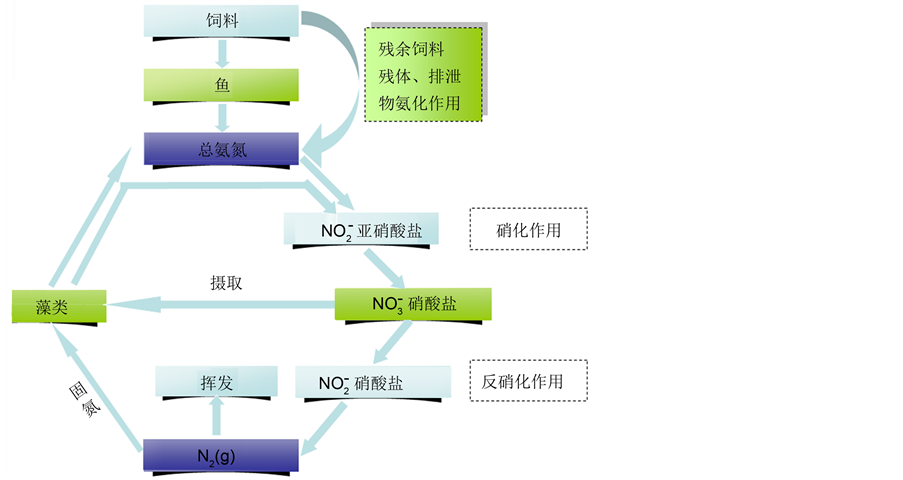

亚硝酸盐在鱼类养殖过程中的产生是不可避免的,水产养殖过程中亚硝酸盐的产生过程如图1所示。鱼类的排泄物和未吃过的食物将会转变为氨;然后,生存于水中的硝化细菌,把氨转变为亚硝酸盐,并进一步转化为硝酸盐,这一现象称为细菌的硝化过程。细菌的硝化过程对水体中亚硝酸盐的积累影响巨大,影响细菌硝化过程的主要因素有:pH、温度、溶解氧浓度、硝化细菌的数量以及是否存在抗生素、氨、苯胺等抑制剂 [4] 。

3. 亚硝酸盐的吸收、毒性及解毒机制

淡水鱼类对周围环境特别敏感,为了弥补因代谢而引起的离子损失,它们可以通过鱼鳃来进行离子的吸收 [5] 。鱼通常依靠进食来获得离子,但是许多鱼类也能通过鱼鳃的氯细胞主动地吸收离子,如在淡水中,鱼可以通过鳃的氯细胞排出铵离子、氢氧根离子而吸收钠离子,也可排出碳酸根离子来交换氯离子 [6] 。由于亚硝酸盐在鱼鳃的氯细胞的离子交换机制具有较强的亲和力 [1] ,因此,当水体中有亚硝酸盐存在时,氯离子的吸收将被亚硝酸盐的吸收所取代,这也解释了为什么一些对氯离子有高吸收的鱼类如:虹鳟、鲈鱼、梭鱼等,要比一些对氯离子有低吸收的鱼类类如:鳗鱼、鲤鱼、草鱼等对亚硝酸盐更敏感 [7] 。

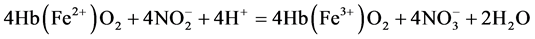

亚硝酸盐在鱼类中主要存在于血液、鱼鳃、肝脏以及肌肉中,其中血液中亚硝酸盐的浓度要比周围环境中的浓度高60倍以上 [8] ,而在一些亚硝酸盐中毒的鱼的肝脏和大脑中,其亚硝酸盐的浓度也可达到比周围环境中的浓度高30倍以上的水平 [9] ,但是对于鱼类来说,血液是亚硝酸盐作用的主要地方。当亚硝酸盐进入血液后,它可使血红蛋白中的二价铁离子氧化成三价铁离子,使血红蛋白变成高铁血红蛋白,从而使血红蛋白丧失运输氧的能力,反应式如下 [10] :

高铁血红蛋白可使鱼的血液和鱼鳃呈棕色或者褐色,即所谓的青紫症。高铁血红蛋白对鱼类的影响,

高铁血红蛋白可使鱼的血液和鱼鳃呈棕色或者褐色,即所谓的青紫症。高铁血红蛋白对鱼类的影响,

Figure 1. Production process of nitrite in aquaculture

图 1. 水产养殖过程中亚硝酸盐的产生过程

则因鱼的种类不同而存在着较大的差别,一般来说,当高铁血红蛋白含量高于50%时,则会对鱼类造成严重的威胁;而低于50%时,则不会致鱼死亡。但是,有些鱼类,如河鲶鱼,即使其高铁血红蛋白含量达到100%,仍能在25˚C的温水中生存2天 [11] 。

鱼的血液中含有高铁血红蛋白还原酶,这种酶可以将高铁血红蛋白转变为血红蛋白,同时将亚硝酸盐转变成无毒的硝酸盐,从而解除其对鱼类的危害。影响这一过程的主要因素是周围环境中的亚硝酸盐含量与温度,当周围水体中没有亚硝酸盐时,这一过程需要24~72 h完成,而当周围水体中有亚硝酸盐时,血液中的高铁血红蛋白不能完全转变为血红蛋白 [12] 。由于这一解毒过程是在酶的作用下完成的,因此,环境温度对这一过程的进行有着重大的影响。

4. 亚硝酸盐对鱼类生理状态的影响

亚硝酸盐对鱼类生理状态的影响是多方面 [1] ,其中高铁血红蛋白是亚硝酸盐在鱼类体内积累最直接的结果。由高铁血红蛋白引起的缺氧可对鱼类的许多器官造成损害,如肝脏、视网膜、鱼鳃等。鱼鳃是鱼类呼吸、渗透压调节、酸碱平衡以及氮类废物排泄的重要器官,亚硝酸盐中毒的鲤鱼的鱼鳃会发生增生、空泡、氯细胞数量提高等组织病变现象 [13] 。

亚硝酸盐中毒后的鱼对氧的需求降低,在行为上表现为浮头、换气频繁,虽然暂时不会立即死亡,但是这些鱼类如果受到惊吓,它们则会因剧烈活动而造成窒息死亡。亚硝酸盐能影响鱼类的K+离子代谢,造成鱼类血液和骨骼肌中K+的缺失,从而对鱼的心脏、神经系统造成一定的损害,也会对肌肉的代谢和功能产生一定影响 [1] 。亚硝酸盐对鱼类的心血管系统也会有一定的影响,造成心脏跳动速度的增加或者降低,如当虹鳟鱼暴露到1mM亚硝酸盐的水体中时,其心脏跳动速度会明显加快,而鳟鱼暴露到含亚硝酸盐的水体中时,其心脏跳动速度会减慢 [1] 。亚硝酸盐能够同含有NH2和SH的化合物反应,因此,能够抑制一些含有NH2和SH的酶活性,并能够同胺类物质发生反应而产生亚硝胺等致癌物质。水体中亚硝酸盐的存在也能诱发鱼类一些感染性疾病的产生,如将虹鳟鱼暴露在 、24 h,则其患水霉病的比率要比对照组高100% [14] 。

、24 h,则其患水霉病的比率要比对照组高100% [14] 。

5. 影响亚硝酸盐毒性的因素

影响亚硝酸盐毒性的因素有:接触时间、离子强度、离子种类、pH、氧含量等 [15] 。亚硝酸盐对鱼的毒性与其接触时间密切相关,其半致死剂量(LD50)一般在24 h内达到最高值,之后,随着接触时间的延长,其致死浓度逐渐下降。亚硝酸盐在低离子强度的软水中,比硬水中毒性更高,即同样浓度的亚硝酸盐其在淡水中比海水毒性更强。水中的离子种类也会影响亚硝酸盐的毒性,较高的氯离子含量(盐浓度)能减低亚硝酸对鱼的毒性。氯离子会以通道的竞争方式而抑制亚硝根离子通过鳃的上表皮细胞。因此,有效地降低亚硝酸的毒性。较高的氯离子/亚硝根离子比率可抑制亚硝酸进入血液中,因此降低了“表面上”的毒性,一般来说,亚硝酸盐浓度为39~436 mg/L时,氯离子浓度应为10~190 mg/L,可降低亚硝酸盐的毒性 [16] 。此外,碳酸根离子也有一个类似氯离子的效应,但是因为碳酸根离子的分子量较大,而无法有效的与亚硝根离子竞争。水体的pH也会影响亚硝酸盐的毒性,主要是因为pH能够影响亚硝酸盐在水中的解离状况,其离子及非离子形式间的平衡视pH而定,当pH低于7时,结合亚硝酸离子的氢离子会增加,因此形成亚硝酸分子的比例也会增加。亚硝酸分子很容易扩散通透鳃的上皮细胞,顺利的进入到血液中,而不会被任何其他离子所抑制。水体中氧的含量也会影响亚硝酸盐的毒性,这是因为亚硝酸盐能减少血液运输氧的能力。水体中氧的减少,将加剧鱼的氧气供应问题。研究表明,在水体中存在亚硝酸盐的情况下,鱼对氧的需求量要远高于水体中没有亚硝酸盐的情况 [17] 。

6. 结论

养殖水体中亚硝酸盐的存在是诱发水产动物暴发性疾病重要因素,已经严重影响到水产养殖行业的正常发展。水体中过度积累的亚硝酸盐将会对鱼类的生长产生严重的影响,但是由于亚硝酸盐对鱼类的毒性往往受到环境中内、外各种因素交互作用的影响,不同的研究者可能会因此得出不同的研究结论,因此,将来应加强亚硝酸盐对鱼类的毒性作用机制进一步的研究,从而为解决水产养殖行业的亚硝酸盐危害问题提供理论上的支持。

项目基金

济南市科研项目,项目编号(201602106)。

NOTES

*通讯作者。