1. 引言

城镇化水平的提高是经济发展的必然趋势,但此过程中,其与生态环境之间的矛盾日益尖锐。2013年末我国城市化率达到53.7% [1] 。但随之而来的酸雨,城市污染,汽车烟雾,水土流失以及乱占土地 [2] 等环境问题大量涌现。人居环境与城镇发展不协调,急需统筹发展,改善中国城镇化质量 [3] 。有学者提出要探寻城市化和生态环境之间的宏观作用机制,促进城镇化和生态环境的良性互动 [4] 。也有学者提出应该重视创新人居环境教育的思路 [3] 。从现有的研究来看:针对快速城镇化地区生态安全、土地利用等单维度分析较多,城市扩张与生态安全、城市经济与环境污染等两维度研究不足,同时在多维分析时对其耦合协同内在机理分析较少,且实证研究对象多集中在经济发达、城市化水平相对较高地区而对于广大发展较快的中西部地区研究较少 [3] [4] [5] 。

武汉位于江汉平原东部,地处东经113˚41'~115˚05',北纬29˚58'~31˚22'。有江城之称,湖北省省会城市,中部六省中唯一的副省级城市,是中部地区最大的城市,国家级重要的工业基地和科教基地,以及交通枢纽。就城市规模和发展而言,武汉市由六个近城区和七个远城区,共十三个区组成,三个国家级开发区,常住人口超过1000万,总开发面积达8494.41 km2,2013年武汉GDP达9000亿,到2015年武汉GDP已超过10,000亿,经济整体上发展较快,城镇化水平快速提升。而就生态环境而言,解放初期武汉共有湖泊127个,至2002年湖泊面积减少17.6%,并且水体污染严重,耕地面积以每10年16%~17%的速度减少,污染排放量逐年增加,生态环境形式严峻。本研究以武汉为研究对象,基于2004~2014年数据为基础,应用层次分析法,耦合协调度等计量分析法,探索武汉城镇化和生态环境的协调度,期望评估武汉近10年间城镇化水平和生态环境质量协调发展状况,为调整该市生态环境和城镇化协调发展提供参考。

2. 研究方法与指标体系

2.1. 研究方法

(1) 层次分析法(AHP)

层次分析法,是将决策分为目标层,准决策层,方案层,在此基础上进行的定性和定量分析的决策方法 [6] 。根据各个对象之间的重要性,对于相对重要的对象给予较高的权重,相对不重要的对象给予较低的权重。并对准决策层和方案层逐层赋权,具体步骤如下。

对于各对象之间进行两两对比,然后按照9分位比率,排定各个对象之间优先顺序,构造出评价对象的判断矩阵A1。A1判别矩阵中 为第i个要素和第j个要素, 有9种取值,分别为1/9,1/7,1/5,1/3,1/1,3/1,5/1,7/1,9/1,分别表示i要素对于j要素的重要程度由轻到重。计算判断矩阵B1,将A1各行对象的乘积得到n行1列B1矩阵,对于B1每个元素开方处理,得到标准化Z1矩阵,计算矩阵的最大特征根并计算一致性指标。

其中平均随机一致性指标RI为同阶随机互反矩阵的一致性指标CI的平均值,RI的值可以由专业软件自动生成计算。计算CR当CR < 0.1的平均值,RI的值可以由专业软件自动生成计算,并计算CR当CR < 0.1可以认为满足一致性要求,如果不满足调整判断矩阵元素,则继续调整,直到满足为止。

(2) 耦合机制与耦合模型

在城市化的进程中,无时无刻都存在着城市与生态环境交互作用,城市和生态环境不断的进行着能量和物质的交互 [7] 。物理上所定义的耦合关系是指一个以上之间的相互作用,因此从物理学的含义上,城镇化和生态环境的相互影响也可以称为相互耦合关系。

城镇化与生态环境是相互作用的,两者在自然、经济、社会等多个角度进行耦合,自然系统的变化表现在自然回复力、自然灾害,以及自然条件方面,这些都会影响到城市经济系统中产业调整和产业结构的变化,最终产品,特别是废弃物,又会加重生态环境的压力。同时城市的变化直接或者间接影响社会文明,社会保障,以及整个社会的健康运行,这些因素也会进一步影响生态环境 [4] 。

1992年美国经济学家格鲁斯曼和克鲁格受库兹涅茨通过研究发达国家环境和经济的数据关系,首次提出了“环境库兹涅茨倒U型曲线”的假设 [8] ,并且对不同经济时期的环境特征作出了界定。后来哈佛大学的帕纳约托教授通过收集经济和生态数据验证了“环境库兹涅茨倒U型曲线”。

随后一大批学者也进行了相似的研究和探索,他们的研究成果证明了生态环境指标和城镇化水平具有统计上的关联。黄金川经过研究提出城镇化和生态环境之间存在交互机制,而且交互机制交互耦合的过程分为低水平协调、拮抗、磨合和高水平协调四个阶段,具有明显的阶段性 [9] ;陈晓红指出生态环境与城市化耦合协调是城市化与生态环境相互作用方向 [4] ;候培指出:耦合追求的是协调、互利共生、整体和谐发展.城镇化系统与生态环境系统是“人—地”大系统中的子系统,二者的耦合协调程度极大地影响着人类社会的发展进程 [10] 。

通过借鉴上诉已有的研究成果,可以发现城镇化与生态环境之间不仅存在统计学上的关联性,还存在耦合机制,且其耦合过程具有明显阶段性。

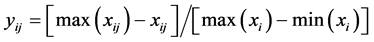

耦合协调度模型 [8] 。由于指标体系是个综合的多指标体系,指标之间具有明显的差异性,所以要对指标进行标准化处理,转化为无量纲差异,方向一致的标准指标值,然后才能进行合成。具体操作如下:

(正向指标)

(正向指标)

(逆向指标)

(逆向指标)

设城镇化水平为: ,设生态环境水平为:

,设生态环境水平为: ,其中

,其中 ,

, 为城镇化系统的权重和指标,

为城镇化系统的权重和指标, ,

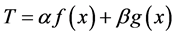

, 为生态环境系统的权重和体系。T表示两个子系统的发展水平即发展度:

为生态环境系统的权重和体系。T表示两个子系统的发展水平即发展度:

其中 ,

, 分别为两个子系统的特定权重,

分别为两个子系统的特定权重, 。基于耦合模型有:

。基于耦合模型有:

其中, 是各个子系统的评价函数,本问题中,

是各个子系统的评价函数,本问题中, ,

, ,

, ,由此得:

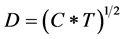

,由此得:

其中D为协调度,协调度的取值范围在 ,取值越大,协调程度越好。根据耦的大小,利用均匀分布函数 [6] 可以划分标准(见表1)。

,取值越大,协调程度越好。根据耦的大小,利用均匀分布函数 [6] 可以划分标准(见表1)。

2.2. 指标体系

对于城镇化和生态环境的描述,有些研究中采用了较为单一的指标,有些研究为了避开数据标准化的过程而采用统一的变化率的指标;也有研究采用了较为完善的指标系统。从目前的研究来看,两者的指标体系并没有确定的标准。

(1) 评价指标体系的确定

赵宏林和陈东辉(2008)提出:城市化要素和生态环境要素的筛选应遵循科学性、可操作性、完备性、动态性、主成分性和独立性等原则 [11] 。侯培杨,庆媛(2014)提出:城镇化指标要选取时,所选取指标力求涵盖城镇化发展的社会经济环境和自然环境内容,体现社会经济和生态环境的系统性。要能反映出城镇化过程中人口数量的变化和贡献,同时要反映人口对社会与环境之间协调发展的压力 [10] 。张引(2016)提出:城镇化的本质由发展效率和发展水平决定。因此在指标确立是应该综合考虑两方面因素 [12] 。刘耀彬(2005)提出:分别对城市化与生态环境概念进行外拓和界定:初步将城市化划分为人口城市化、经济城市化、空间城市化和社会城市化等四个方面;由水、土地、大气、生物、资源和能源等五个方面将生态环境予以指标分解与特征细化,同时考虑到生态环境众指标对整个系统的正负功效的差异,并将生态环境指标划分为生态环境水平、生态环境压力和生态环境保护三个功能团 [7] 。同时宁登(2000)提出:城市化的动力来源于外生系统和内生系统,外生系统主要起到输入影响,其中包括技术变革,以及生产体制的变化。内生系统影响包含经济结构,社会机构以及生产机构的变化 [13] 。戚晓旭(2014)提出:要将社会进步,经济发展,城市生活质量等要素纳入城镇化考察范围中,对于基本指标要从教育、文化、城市用地人口结构、产业结构、房屋以及道路面积等多个方面全面性的考察城镇化水平 [14] 。成金华(2014)提出:对于东南地区生态环境指标体系的确立时要考虑到生产环境的高效,生活环境的健康以及生态环境的和谐 [15] 。

基于上述对于城镇化和生态环境的界定,本文借鉴已有的研究文献,根据城镇化的内涵、生态环境机制、专家调查意见,并集合评价区域的现状以及社会经济发展状况,考虑到数据的可得性而进一步筛选指标,最终构建7个二级指标和21个具体指标(见表2)。

(2) 指标权重的确定

城镇化和生态环境指标体系是两个综合的复杂的指标体系,其每个指标在各自的评价体系中处于不同的重要地位,需要确定各个指标的权重。本文采用层次分析法,问卷调查法,菲尔德法,综合确定指

Table 1. The list of harmonious level and its corresponding value

表1. 协调度等级及其对应数值

Table 2. Specific content of indicator system

表2. 指标体系具体内容

反应

标权重。通过匿名方式征询专家意见,对得到数据进行处理、统计、归纳并进行多轮的意见征询、探讨、反馈、调整得到各个层次的对象的比较打分;并按照9分位比率得到(1)式中的判断矩阵A1;并通过(2)式,(3)式,(4)式得到各个层次的标准化矩阵Z1;最后通过(5)式进行一致性检验。各个指标均满足一致性检验,结果较为准确。通过上述过程得到各个具体指标权重(见表3,表4)。

2.3. 研究区域和基本数据

本文基于武汉市2004年~2014年的经济数据,数据均来源于历年武汉市统计年鉴,极少数据缺少,本文通过移动平均计算而来(见表5)。

3. 城镇化和生态环境发展协调度分析

3.1. 城镇化指数

基于所构建的评价体系对于影响城镇化指数的四个因素,利用耦合协调发展模型,进行评估(见图1)。

由图1可以发现,从2004~2014年影响城镇化各因素之间的协调程度平稳提升。其中人口城镇化、空间城镇化、以及社会城镇化水平在10年间平稳提升,与城镇化提升总体态势基本一致。经济城镇化水

平在2007年,2010年增速明显;经济城镇化的快速提升,不但提高了城镇化水平而且促进了城镇化各因素之间的协调上升发展趋势。相比较而言人口城镇化,空间城镇化,以及社会城镇化的发展相对不足,四者在结构上有趋于不合理的趋势。

3.2. 生态指数

基于所构建的评价体系对于影响生态环境指数的三个因素,利用耦合协调发展模型,进行评估(见图2)。

由图2可以发现,从2004~2014年影响生态环境质量各因素之间的协调程度持续下降。其中生态压力指数快速下降,生态保护指数波动上升,生态水平指数则保持平稳下降的趋势。生态环境压力的增加,生态水平的持续恶化,以及生态保护效果不足,是三者协调度下降的主要原因。也是导致整个生态指数

Table 3. Urbanization indicator system

表3. 城镇化指标体系

注:其中“+”表示正向指标,“-”表示负向指标。

Table 4. Ecological environment indicator system

表4. 生态环境指标体系

注:其中“+”表示正向指标,“-”表示负向指标。

表5. 数据描述

Figure 1. Comparison of indicators of urbanization in Wuhan city (2004-2014)

图1. 武汉市影响城镇化各指标对比(2004-2014)

Figure 2. Comparison of indicators of ecological environment quality in Wuhan (2004-2014)

图2. 武汉市影响生态环境质量各指标对比(2004-2014)

持续下降的因素之一。而且从结构上,生态环境压力增加明显过快,生态水平平稳下降,而生态保护保持的持中的态势,三者结构上也存在不合理性。

3.3. 前两者协调度分析

城镇化水平与生态环境质量是一对交互耦合的时空函数,内含各种协调和非协调的耦合状态,要将非协调视为科学的问题进行研究,使之成为可持续发展研究中的一个重要问题 [14] 。基于所构建的城镇化与生态环境发展评价体系,利用耦合协调发展模型,对武汉市城镇化水平和生态环境质量进行评估。2004~2014年度,11年间武汉市城镇化水平和生态环境指数的计算结果对比(见图3)。

由图3可以发现,武汉市城镇化指数从2004年开始一直保持平稳上升的趋势,并从2010年开始加速上升。生态环境指数在十年间却保持波动下降的趋势,有明显波动的年份分别是2005年、2007年以及2012年;在2008年到2009年期间,生态环境指数下降的趋势明显放缓;从2010年开始生态环境指数又加速下降;2011后下降幅度才有所降低。

武汉市作为中部最大的城市,经济发展迅猛,经济发展推动着城镇化水平不断提升,但带来的环境问题也引起政府的重视,从2004年起武汉市政府便进行了一系列的政策调整。2005年武汉颁布了《武汉市市容环境卫生管理条例》的决议;2007年武汉市经过国务院批准成为全国资源节约型和环境友好型社会,简称两型社会;2008年到2010年度期间,武汉市相继颁布《水土保持条例》,《武汉市湿地自然保护区条例》等相关条例和法规。

行政法规上的调整使武汉市生态环境从水土保持、湿地保护、城市污染等多方面控制了环境恶化的程度,但是并没有逆转整体下降的趋势。生态环境指数于2010年下降到与城镇化指数近乎相持的水平。

与此同时武汉从2009年到2010年,进行了大量的基础建设,包括轨道交通、长江隧道以及武汉市鹦鹉洲大桥等建设项目,并预计于2020年将建成长达400公里的武汉轨道交通路网。基础设施的发展进一步促进建筑,和制造业的繁荣。2014年,东风雷诺等重大项目落户武汉经济技术开发区。一系列经济建设项目促进了武汉的经济发展并提高了武汉城镇化水平,所以2010后武汉的城镇化指数明显增速变快,但是同时带来了相应的环境负担,武汉的环境指数快速下降。从2010年后,环境指数就明显的低于城镇化指数,在2010年年末,为防止建设带来过度的环境负担,湖北省住房和城乡建设厅、省发改委、省经信委、武汉铁路局、省监察厅转发国家住房和城乡建设部联合出台了《关于进一步加强项目开工建设管理确保实现“十一五”节能减排目标的通知》,到2011至2012年,武汉环境指数下降的幅度才得到延缓。

从城镇化和生态环境协调度的角度来看(见表6,图3),两者的发展都经过了高度失调-中度失调-低

Figure 3. Comparison of urbanization index and ecological environment index in Wuhan (2004-2014)

图3. 武汉市城镇化指数与生态环境指数对比(2004-2014)

Table 6. The harmonious development degree of urbanization and ecological environment in Wuhan

表6. 武汉市城镇化和生态环境协调发展度

度失调-低度协调,又到低度失调阶段,共5个阶段。2004年为高度失调阶段,这一阶段的协调度仅只有0.113,生态环境指数远远高于城镇化指数;在这一阶段,城市城镇化水平不高,城市发展不足,人均GDP只有23,148元,处于生态环境指数过度超前的阶段。第二阶段为2005年度,协调度为0.332,中度失调阶段;城市发展迅速,武汉市城镇化指数以每年近50%的速度增长,协调度稳步提升。第三个阶段为2006~2009,协调度在0.33~0.5之间,武汉经济建设火热,建筑行业发展迅猛,武汉城镇化指数不断提升,但由于这个阶段的发展大多以环境为代价,大面积的征用农用地,填湖造地,土地粗放经营,不注意生态保护,生态环境指数明显下降;整体上生态超前的特征开始逐渐消失。第四个阶段2010~2013阶段,协调度在0.5~0.665之间,为低度协调阶段;在此期间武汉经济发展迅猛,基础建设数目明显增多,工业水平也有明显提升,城镇化指数更是以每年将近20%~30%的速度增长,但是城镇化已逐渐超越生态环境指数,逐渐呈现城镇化指数超前的特征。第五个阶段为2015年度,协调度为0.493,协调度开始出现下降;在这个阶段城镇化指数仍旧持续增加,生态环境指数的降低是导致这一阶段协调度降低的主要原因。

基金项目

国家自然科学基金(41201164, 41641007)、武汉市科技局软科学研究项目(2016040306010206)、湖北省高等学校省级教学研究项目(2015219)、湖北省教育厅人文社科项目(17Y014)。