1. 引言

渤海油田是中国东部一个重要的产油区,已在辽西低凸起及辽西凹陷中北段已发现锦州25-1南、锦州9-3等油气田。近年来发现的锦州25-1油田是渤海海域第一个亿吨级的大型轻质油气田,是首次在辽西凹陷发现的油气当量超过亿吨的优质油田 [1] [2] [3] 。

随着国内盆地热史恢复研究的不断发展,广大工作者对渤海湾盆地关于盆地热体质进行了许多研究,已经对渤海湾盆地的东濮凹陷、渤中凹陷、黄河口凹陷、莱州湾凹陷和岐口凹陷进行了热史恢复研究 [4] - [9] ,张媛 [4] 认为整个渤海盆地平均地温梯度为

31.3 ℃

/km,并且凸起区地温梯度高,一般为30℃/km~40℃/km,凹陷地区地温梯度较低,一般为24℃/km~34℃/km。目前对于锦州25地区的热史恢复还缺乏深入的研究,此次利用现有钻井数据及Ro等数据,结合其他资料完成研究区热史的恢复研究,为该区的生烃演化及油气勘探提供热演化参数。

2. 区域地质背景

辽西低凸起位于渤海湾盆地东北部的辽东湾地区,长174 km,宽4~9 km,面积

1150 km

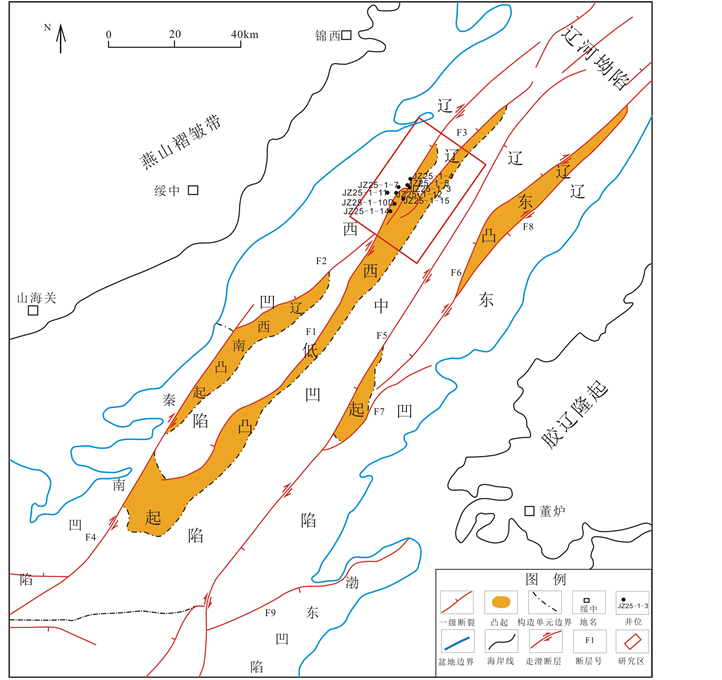

2。辽西低凸起东邻辽中凹陷,西以辽西一号断层为界与辽西凹陷相邻,呈北北东向展布,具有“凹中隆”的特点,是油气聚集的有利区带。辽西低凸起被东、西相邻的辽西凹陷、辽中凹陷所夹持,辽西凹陷和辽中凹陷均为东断西超,各个凹陷由北向南又均可细分为北、中、南三个次洼(图1) [10] [11] [12] 。

构造上辽东湾地区分为辽西凹陷、辽西凸起、辽中凹陷、辽东凸起、辽东凹陷共5个次级构造单元。这种凸起–凹陷相间的构造格局是与渤海湾盆地的构造背景密切联系。前人研究认为中生代至古近纪早期(42 Ma之前),由于扬子板块向北楔入,持续作用于华北板块,太平洋板块向北北西向俯冲,使北北东向的郯庐断裂带发生左旋走滑运动 [13] 。晚始新世沙三期(42 Ma以来),太平洋板块转为北西西向俯冲,使郯庐断裂带转为右旋走滑运动 [14] ,同时由于印度板块对欧亚板块的俯冲,对华北板块施加北东向的挤压力,华北板块向东逃逸并发生右旋张剪运动,致使渤海湾盆地处于右旋剪切拉分伸展的应力场中 [15] 。

Figure 1. Geographical location and tectonic Zoning Map of Paleogene in Liaoxi low uplift

图1. 辽西低凸起地区地理位置及古近纪构造区划图(修改自吕丁友,2009)

渐新世东营期(32.8 Ma~24.6 Ma),渤海湾盆地东西两侧的走滑构造系统加剧了走滑运动,盆地局部派生挤压应力场,伸展作用减弱,而反转构造和花状构造在走滑构造带上比较发育。中新世馆陶期(24.6 Ma至今)开始,盆地进入坳陷阶段 [16] 。

研究区主要发育前第三系、古近系和新近系地层。基底地层为前第三系,主要包括太古界、中上元古界变质岩、花岗岩,古生界碳酸盐岩和中生界火成岩地层,且不同部位基底的时代和岩性不同。古近纪主要为断陷期,沉积了孔店组、沙河街组和东营组。以泥岩与碳酸盐岩互层为主,且均夹有红色岩层,总体上为干旱环境下的小型湖泊沉积和冲积扇沉积。新近系为裂后坳陷期沉积,自下而上为馆陶组和明化镇组,在全区为一套辫状河到曲流河的陆源粗碎屑沉积 [17] [18] [19] 。

3. 锦州25地区现今地温场特征

盆地的现今地温场是指现今地温的分布情况,其为该地区的地温场由古至今演化的最终结果,即古地温演化的最后一幕,是古地温恢复的基础。因此,全面系统的研究某地区的现今地温场,不仅可以了解该地区现今地下温度的分布状态,同时也可以为该地区热演化史的研究提供依据 [4] [9] 。

对于锦州25地区现今地温主要借助于油层测温资料(表1)。锦州25地区测温资料主要集中在太古界油层和Es1、Es2和Es3段油层,其中以Es2段油层居多。太古界储层静温测试资料主要分布在

25-1-10

D井,其地温梯度为

25.9 ℃

/km;Es2段地温梯度主要分布在

29.65 ℃

/km~32.4℃/km之间,平均为

30.92 ℃

/km;Es3和Es1段的地温梯度主要集中在

31 ℃

/km左右。

表1中各井的温度和深度表现出了协同变化(图2),图中回归线的斜率为0.0325,反映出地温梯度为

32.5 ℃

/km,与该区的平均地温梯度比较接近(该区平均地温梯度为

29.6 ℃

/km);直线的截距为16.825,反映出地表温度为16.825℃,与计算所取的年平均地表温度比较接近(年平均温度

12 ℃

),表明锦州25-1油田的地温场具有相似的特征。

Table 1. Data of static temperature test of oil reservoir in Jinzhou 25 area

表1. 锦州25地区油层静温测试数据表

Figure 2. Relationship between formation temperature and depth in Jinzhou 25-1 oilfield

图2. 锦州25-1油田地层温度与深度关系图

4. 古地温场的重建方法

盆地热史的研究方法较多,如地球热动力模型法,经验公式法,地质温度计法(如镜质体反射率法、裂变径迹法、包裹体测温法、热年代学方法等) [4] [6] [9] 。这些方法归纳起来主要有两个方面:一是利用各种古温标来模拟盆地的热历史,这主要包括有机质成熟度指标、包裹体、磷灰石裂变径迹等;二是用盆地演化的地球物理模型来研究古温度 [20] [21] 。这里主要利用镜质体反射率和磷灰石裂变径迹这两种常用的古温标来恢复研究区的古地温。

4.1. 磷灰石样品裂变径迹分析

分析的磷灰石样品为JZ

25-1-3

井Es3段灰色砂岩样品。对其年龄、径迹长度及其分布、径迹密度做了分析,分析结果如表2所示。

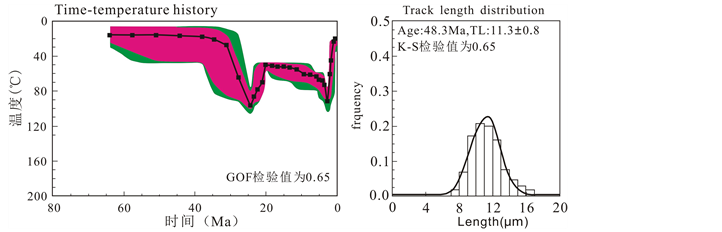

以实验退火模型为基础,应用颗粒年龄、围限径迹长度以及Cl含量或Dpar等测量参数,进行磷灰石裂变径迹(AFT)热史模拟 [22] 。在磷灰石裂变径迹(AFT)热史模拟前还须设定一些约束条件,例如热史下限(黑云母Ar/Ar、K/Ar或者锆石裂变径迹(U-Th)/He等年龄)、中间插入点(磷灰石(U-Th)/He等年龄)以及地表温度等参数。设定还包括T-t曲线模拟数目(如10,000条)和模拟搜寻法则(Monte-Carlo、CRS法)等。在搜寻区间不明确的情况下,建议使用限制任意搜索法(CRS)模拟;当搜寻区间限制较好时,则适合采用Monte-carlo法。在设定条件的基础上,程序就可通过阶梯式近似法生成若干条T-t热史模拟曲线,最后给出AFT颗粒年龄与径迹长度的模拟值,以及K-S(径迹长度模拟值与观测值的吻合程度)与GOF(径迹年龄模拟值与观测值的吻合程度)检验值。当GOF与K-S检验值大于5%时,表示模拟热史“可以接受的”;当检验值超过50%时,表示模拟结果是“较好的” [23] [24] 。

根据上述方法得到模拟结果(图3),模拟结果显示JZ

25-1-3

样品的K-S检验值为65%,GOF检验值为65%,表明模拟结果可信。图中

25-1-3

井所模拟的T-t轨迹表明在约24.6 Ma时,样品的温度约为

94 ℃

,此后由于构造运动,地层抬升,遭受剥蚀;至19 Ma时,样品所在点的地层温度约为

51 ℃

,后由于上覆地层的沉积,反演到现今,样品所在位置的温度为

85.3 ℃

。

4.2. JZ

25-1-3

井镜质体反射率分析

通过锦州25地区实测的镜质体反射率,应用Karweil图版 [25] ,基于平行反应模型(Easy%Ro模型)的Ro-T-t图版 [26] ,以及平均Ro-最高古地温经验公式 [27] ,来估算最高古地温(表3)。

表3中计算的最高古地温结果看出,Karweil图解法和经验公式方法计算出的古地温大致相同,Ro-T-t方法计算出的古地温较之偏大。该井Es3段2135.03 m~2139.83 m所测得的盐水包裹体的均一温度为83℃~106℃,主要集中在83℃~99℃,根据图版或经验公式估算的与实测的包裹体均一温度具有较好的一致性。在2139.88 m处所取的包裹体样品所测得的包裹体均一温度为87℃~100.2℃,所模拟的磷灰石裂变径迹样品在最大埋深时的温度范围为84.37℃~103.44℃,最佳模拟温度为

94.12 ℃

,包裹体均一温度、镜质体反射率与磷灰石裂变径迹模拟的结果具有较好的一致性。因此,JZ

25-1-3

井Es3段2135.03 m~2139.83 m所经历的最高古地温约为83℃~99℃。

5. 锦州25地区Es2和Es3段储层古地温场演变分析

磷灰石裂变径迹模拟结果、镜质体反射率所估算的最高古地温以及包裹体所测得的均一温度对古地温重建提供了约束条件,进而通过运用Petrolmod软件计算得到埋藏史,从而进行该区的古地温重建。其计算过程中的基本思想是:各地层在保持其骨架厚度不变(剥蚀层与断裂层除外)的条件下,从现今盆地分层现状出发,按地质年代逐层剥去,直至全部剥完为止 [28] 。

Table 2. Results of apatite fission track analysis

表2. 磷灰石裂变径迹分析结果

ρs:自发径迹密度;Ns:自发径迹数;ρi:诱发径迹密度;Ni:诱发径迹数;ρd:玻璃径迹密度;Nd:U玻璃径迹数;L:径迹长度;N:颗粒数。注:样品在中科院高能物理研究所测试完成。

Table 3. Data of vitrinite reflectance measured and maximum paleo temperature estimated in Jinzhou 25 area

表3. 锦州25地区实测的镜质体反射率数据表及估算的最高古地温

Figure 3. Inversion results of thermal history of apatite samples in JZ

25-1-3

well

图3. JZ

25-1-3

井磷灰石样品热史反演结果

5.1. 基础参数

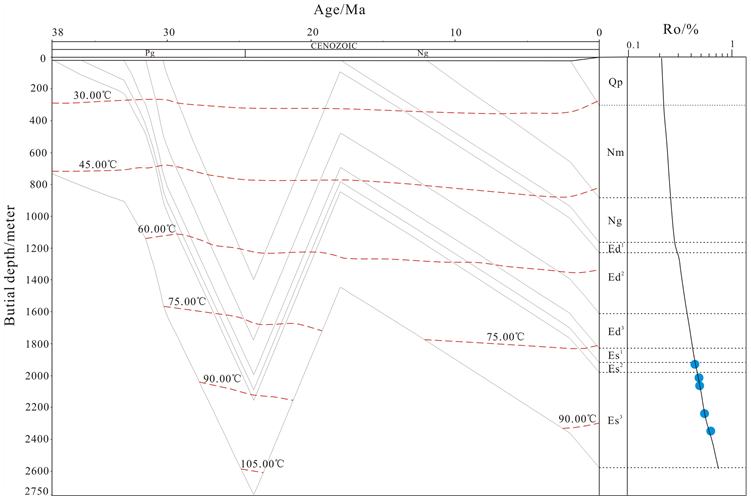

在模拟计算中需要一些基础的地质数据,包括岩石热性参数、岩性参数、现今地表温度、地温梯度、大地热流和地层分层数据等 [29] [30] [31] 。模拟计算中岩石热性参数主要包括岩石生热率和岩石热导率 [31] (表4);岩性参数主要包括各岩性的密度、压实系数、初始孔隙度等;地层分层采用钻孔实际测量值;压实系数和初始孔隙度数据则采用钻井的实测数据,利用Sclater和Christie的方法 [32] 进行回归得到初始孔隙度和压实系数。辽东湾地区现今地温梯度在24.0℃/km~55.0℃/km之间,平均地温梯度为34.7℃/km,大地热流在52.9 mW/m2~81.5 mW/m2之间,平均为65.8 mW/m2,具有构造稳定区与构造活动区之间的中温型地温场特征 [31] [33] 。模拟过程中研究区地表温度采用该地区年平均温度(12℃),并设地史上的地表温度不变。研究区水浅,故水深不予考虑。据此通过使用PetroMod软件获得工区内单井的埋藏史、古地温史、及地温梯度等信息(图4,图5)。

Table 4. Formation thermal conductivity column

表4. 地层热导率柱(修改自龚育龄,2003)

Figure 4. Burial history and thermal history in JZ25 area

图4. JZ25地区埋藏史和热史图(以JZ25-1-3为例,AFT和Ro联合标定)

5.2. 埋藏史和热史分析

重建的埋藏史揭示,古近纪工区主要表现为快速沉降,到24.6 Ma时沙三段底埋深达到2600 m,此阶段沙三段已经逐渐进入生烃门限,开始大量生烃。该时期为烃源岩的主要大规模生烃期,油气充注也造成了该区沙二段和沙三段储层的超压。距今24.6 Ma~17 Ma,即到东营组沉积末期,由于华北运动 [34] ,构造抬升使得该区地层遭受剥蚀。新近纪由于馆陶组和明化镇组的沉积,沙三段地层又继续进入埋藏过程,先前由于构造隆升而暂时停滞的生烃过程又继续生排烃,该阶段分为馆陶组缓慢沉降阶段和明华镇组至今的快速沉降阶段。

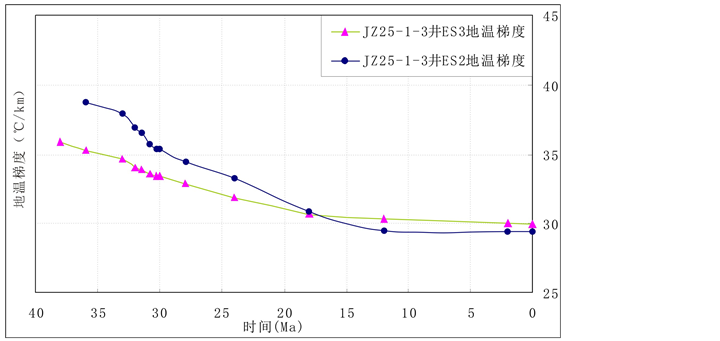

Figure 5. Paleo geothermal gradient evolution map of Es2 and Es

3 in

JZ25 area

图5. JZ25地区Es2段和Es3段古地温梯度演化图(JZ

25-1-3

井为例)

热史恢复结果表明辽东低凸起经历两次升温和一次降温阶段,分别为古近纪沙三段–东营组沉积时期升温阶段,温度最高达到110℃左右;东营组沉积晚期温度逐渐降低至67℃;新近纪经历了馆陶组沉积时期的缓慢升温和明华镇组至今的快速升温阶段。

5.3. 地温梯度演化分析

根据古地温梯度演化图的演化趋势可以看出,研究区的Es2和Es3段地层地史时期的古地温梯度表现出从38 Ma以来逐渐降低的趋势,其中Es3段的地温梯度从38 Ma的

36 ℃

/km降低至现今的

29 ℃

/km,Es2段的地温梯度从

38 ℃

/km演化至现今的

29.8 ℃

/km,演化特征具体表现为38 Ma~24.6 Ma古地温梯度的快速降低,24.6 Ma至今古地温梯度的缓慢降低。

6. 结论

1) 研究区经历两次升温和一次降温阶段,分别为古近纪沙三段–东营组沉积时期升温阶段,温度最高达到110℃左右;东营组沉积晚期温度逐渐降低至67℃;新近纪经历了馆陶组沉积时期的缓慢升温和明华镇组至今的快速升温阶段。

2) 研究区Es2和Es3段地史时期的古地温梯度从38 Ma以来大致呈现出逐渐降低的趋势,古地温梯度从38 Ma的大约

36 ℃

/km~38℃/km降低至现今的

29 ℃

/km~30℃/km。

基金项目

“十二五”国家科技重大专项(2011ZX0

5023-001-014

)。