1. 引言

近年来全球酒店业经营进入下降周期,在过去10年间,全世界五星级酒店每间客房的年平均收入增长不及2%,若考虑通货膨胀的影响,整个行业是负增长的。2014年,中国12803家占94.02%的星级酒店亏损额达到59.21亿元,是记录以来最大的亏损 [1] 。但是,中国酒店业的投资增速却雄冠全球,2015年全球酒店新增2400家,客房供给量增加542,207间。其中我国的酒店新增最多,有460家,占到总量的19%;客房供给量增加140,952间,占到总量的25%1。且新增酒店和客房供给量远远高于其他国家和地区。酒店数量的大幅增加,使我国酒店间的竞争更为白热化。并且酒店日益呈现出高度空间集聚的状态,在消费不断升级和经济呈现新常态的宏观环境下,集群内酒店空间集聚结构的调整和变化及已有酒店物业的升级改造成为趋势,因此研究酒店集群的动力和绩效问题具有现实意义。

国外对酒店集群的研究始于20世纪80年代,Van Doren和Gustke (1982)研究发现,美国旅店集中分布在区位优越、环境质量较高的夏威夷、佛罗里达州和拉斯维加斯等地 [2] ;Wall (1985)等人,发现饭店倾向聚集在商务区以及交通设施完善的机场旁边 [3] 。随着我国酒店研究的推进,国内学者们也将产业集群理论应用到酒店业。张俐俐和曲波(2006),根据国内外学者对集群理论的研究,剖析我国酒店集群形成的原因、条件和基础,并探讨我国酒店集群的竞争力和竞争优势 [4] 。李庄容(2007),认为广州高星级酒店集聚特征明显,是本土投资、国际酒店扩张和需求共同作用的结果,并提出要合理布局酒店、提升其竞争力 [5] 。傅慧(2007),根据酒店集群的优势分析,提出酒店集群是一种有效分配资源的组织形式 [6] 。而2011年到2016年期间,国内学界对酒店集群现象的研究,大都以某一具体区域为例,运用产业空间组织理论和空间计量的方法进行实证分析,如罗浩和杨旸(2011) [7] ,黄莹,甄峰,汪侠和熊丽芳(2012) [8] ,闫丽英,韩会然,陈婉婧和宋金平(2014) [9] ,唐健雄和何倩(2015) [10] ,粟丽娟,吴佳雨和丁新军(2016) [11] 等,这些研究对我国酒店集群现象及其形成、影响因素及集群效应都有科学规范的剖析和揭示,但正如孙华贞和张庆(2013)所指出的,酒店集群研究在系统化的理论总结方面依然有所欠缺 [12] 。

可见,酒店往往通过一定地域范围内酒店的柔性集聚,围绕一个或者几个核心酒店,依托该区域的某一突出产业优势,形成各具特色的酒店空间集聚格局。酒店集群一方面会产生规模效应和集聚效应从而形成区域性的竞争优势,但另一方面集群也会产生负的外部性,例如竞争的加剧会对集群内酒店盈利能力产生负作用。而当下酒店集群概念被当作一种酒店业空间集聚分布的概念和模式,成为中国酒店业高速发展所衍生出的一种经济现象。虽然国内学者已经注意到酒店集群的重要研究价值,并且研究成果也在逐渐增加,但是目前的研究尚处于案例分析阶段,定量研究有所欠缺,并在概念的厘清、形成机理的剖析以及集群绩效的评估等方面仍存在诸多不足。因此,本文旨在对国内外酒店集群发展的相关研究做一个梳理,为今后的研究提供思路和方向,以更好地促进中国酒店集群的健康发展。

2. 酒店集群概念的厘清

自从1890年马歇尔在经济学原理一书中用一章的篇幅分析了同类公司集聚分布的原因 [13] 之后,有关这一现象的研究吸引了来自地理、经济、管理等多个领域的学者的大量关注。然而,集群的概念一直在学界有分歧,“产业区”、“新产业空间”、“新马歇尔主义节点”、“区域创新环境”等等诸多名词都用来描述产业活动在某一空间范围内的集聚。即便大多数研究文献采用“产业集群”(industry cluster)这一名词,但是对其定义的争论从未停歇,迄今为止,国内外的学者们对“产业集群”并未给出统一的定义。以至于有学者认为这种概念上的不清晰是“一种故意的含糊和足够的混乱,用以承认一种非常广泛的产业群和专业区” [14] ,而这种概念上的混乱在一个被广泛研究并影响政策制定的领域,是必须得到纠正和厘清的。

当前被广泛引用的定义是美国哈佛大学波特教授在《国家竞争优势》所提出的:产业集群是指在某一特定领域内相互联系的,在地理位置上集中的公司和机构的集合” [15] 。这一定义虽然高度概括了集群的形态和特征,但是失之泛化,在空间范围、作用机制和产业类型上都缺乏必要的约束和说明。不少建立在这一定义上的研究往往按照研究者的需求来界定空间范围和产业范围,研究口径很不一致。

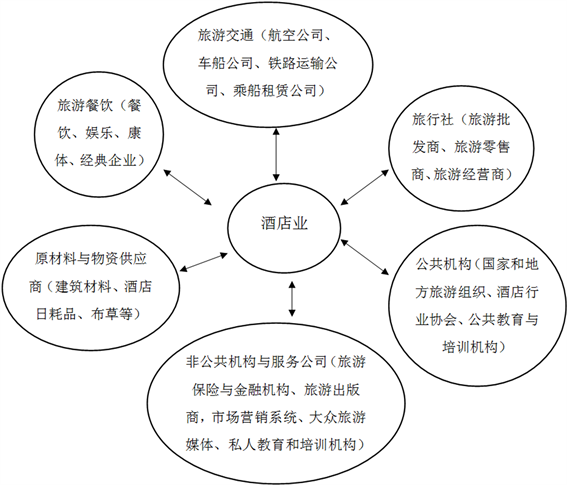

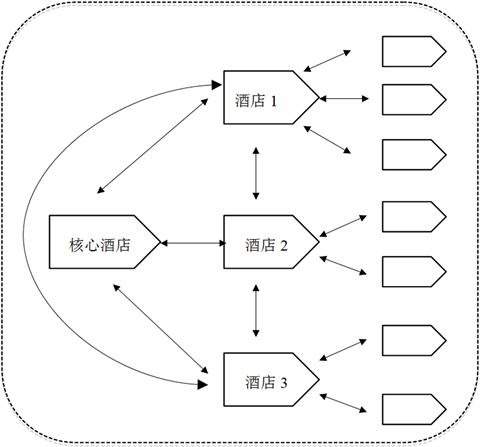

在酒店集群的研究中,就存在两种界定。一种是广义的酒店集群,研究者强调的是不同行业的企业在地理空间上的聚集,即酒店集群是酒店与旅游餐饮娱乐业、旅游交通业、旅行社、各种旅游供应商等全部与之有关的行业和企业所发生的错综复杂的交织与作用关系 [4] 。另一种是狭义的酒店集群,研究者则聚焦于对相同(近)行业公司在空间上的集聚行为的研究 [16] ,指的是各类型酒店企业集聚的集合,即围绕一个或几个核心酒店,依托该区域的某一突出产业优势,形成高中低档酒店空间集聚的格局 [6] 。两种酒店集群的结构都有学者做了剖析,具有代表性的如张俐俐(2006)图1和傅慧(2007)图2。这两种集群概念的差异很大,其产生的路径、动力和形成的机理都有显著不同,这使得同一概念下的讨论往往并不在同一语境中。

笔者认为,酒店集群的研究,广义概念的界定值得推敲。首先,不同产业在一定空间集聚的原动力,往往在于多样化产生的外部性,即对创意和创新的激发上(Jacobs, 1969) [17] 。另一种这类集聚的外部性解释,则是产业多元性集聚给所在地经济带来的抗冲击性的增强(Fujita, Krugman, Venables, 1999; Fujita, Thisse, 2002) [18] [19] 。显然,由图1可知,广义酒店集群主要是酒店上下游供应商和相关机构的集聚,与创意和创新激发关系不大,对地方经济的抗风险能力帮助也不大,更多地反映的是酒店上下游的供应链关系。那么,供应商是否有必要在空间上靠近酒店呢?是否可以类比制造业里的“产品集群”2?那么

Figure 1. The structural relationship of generalized hotel clusters

图1. 广义酒店集群的结构关系

Figure 2. The structural relationship of narrow-sense hotel cluster

图2. 狭义酒店集群的结构关系

就引出第二个问题,即酒店产品是整个集群共同生产的核心产品吗?笔者认为,以酒店为核心的相关其他产业的集聚的提法,值得商榷。图1把酒店放在了广义酒店集群的核心,但是绝大多数情况下,酒店是为某个产业提供住宿等相关服务的配套产业,而非集群内在联系发生的核心产业存在,比如海滨集聚的酒店群是围绕着旅游吸引物(海滩)而建,所有的其他关联产业也是围绕海滩度假区而集聚。酒店本身作为旅游吸引物的案例少之又少,即便如拉斯维加斯的酒店集群,鳞次栉比的主题酒店的确吸引了来自世界各地的游客,但是这个集群产业联系的核心却是博彩业,酒店业更多地是为核心产业提供服务的产业链的一环而存在。因此,以酒店为核心的产业集群有欠严谨和说服力。事实上如果对图1所示的酒店集群结构做一个小的调整,把酒店业从核心位置移到周边一环,核心位置上填上旅游吸引物,似乎更合理,但这就完全是旅游集群的概念了。

相对来说,狭义的酒店集群的概念,研究对象很明晰,完全聚焦于酒店企业在一定范围地理空间上集聚的现象,国外学者在讨论酒店集群的时候,多数使用这一种概念,比如Wilbur Chung和Arthurs Kalnins (2001),Linda和Cathy (2005)等等莫不如此。由于在概念上的统一和清晰,国外学者已经把酒店集群的研究进一步推进到集群效应以及集群内酒店的竞争力,绩效表现等微观问题上。笔者倾向于采用狭义概念来讨论酒店集群问题,后面的评述也将只限于狭义酒店集群的范畴。

3. 关于酒店集群形成动力剖析的评述

3.1. 酒店集群的特质

有关集群形成动力的文献可谓汗牛充栋,并且在某种程度上已经达成了共识。以J.A.Theo Roelandt和Pimden Hertog (1998),张玲和邬永强(2013)等为代表,学者们普遍认为企业集聚的动力主要来自:“为获取新的和互补的技术、从互补资产和利用知识的联盟中获得收益”、“加快学习过程”、“降低交易成本”、“克服(或构筑)市场壁垒”、“取得协作经济效益”、“分散创新风险” [20] 、“加快适应性进程”、“实现资源共享和专业分工下的互助与合作” [21] 。但以往研究主要是基于对制造业或者高新技术产业集群乃至知识密集型服务业的探讨和观察,对于传统服务业集群的解释和分析则略显不足。

作为传统服务业的代表,酒店在某个地域上的集群,其形成既有与其他产业相同的共性,还有其特性。首先,在酒店业,选址是成功的关键要素,现代酒店管理之父斯塔德勒曾有一句名言:酒店成功有三大要素,第一是地点,第二是地点,第三还是地点。而酒店对好地点的标准往往具有共性,因此酒店在地理空间上的集聚,或者说酒店与集群理论具有某种天然的耦合性。第二,作为传统服务业的代表,酒店提供的是依靠顾客感知价值的服务产品,具有易逝性、不可触摸,产品质量不确定性大等特点,而且酒店业是为数不多的无法借助现代科技改变其核心产品递送方式的服务产业之一,消费与生产必须同时进行。因此,降低消费者对酒店的认知成本,用足够的信号显示帮助消费者发现、认知和锁定酒店企业是酒店经营的重要内容。品牌连锁、各种推广促销都是为了这个目的,集群则是另一种个体酒店借助产业组织的力量,降低需求方搜索成本的一个重要途径。

3.2. 酒店集群形成动力的理论分析

Brian T.McCann和Timothy B. Folta (2008)对集群动力研究做了非常好的分类,如图3所示,相关研究首先要分成两大类,第一类即前文谈到的多种类企业的集聚(本文不做为重点分析);第二类则是同类企业的集聚。普遍认为企业选择与竞争者比邻而居是一个悖论,因为地理上的临近意味着把企业完全曝露在竞争之下,那么是什么样的动力推动企业往一个地方扎堆呢?在梳理相关文献的基础上,结合酒店集群的特点,笔者认为酒店集群的动力解释有四个方面。

图表来源:译自Brian T. McCann, Timothy B. Folta (2008) Location Matters: Where We have Been and Where We Might Go in Agglomeration Research, Journal of Management 2008 34:534.

图表来源:译自Brian T. McCann, Timothy B. Folta (2008) Location Matters: Where We have Been and Where We Might Go in Agglomeration Research, Journal of Management 2008 34:534.

Figure 3. Classification diagram

图3. 分类示意图

3.2.1. 接近外在的资源条件

马歇尔(1920)提出独特的物理条件是某些产业集聚的主要原因。典型的例子是自然资源,北美五大湖地区集聚的钢铁业正是因为能接近铁矿和煤矿的缘故;加州、法国、意大利和澳大利亚的葡萄酒业集群的形成则是因为只有那里的气候和土壤条件才能长出顶级的葡萄。

同理,很多酒店的集聚其实与集聚产生的外部性无关或者说关系不大,也就是说集群中的酒店并非出于靠近其他企业获得利益的目的而选择某一地点,反而是一种外在于酒店集群的资源因素使所有在这个空间位置经营的酒店受益。根据旅游资源禀赋原理,当旅游者到达目的地后,往往选择旅游资源所在地的城市中心或景点周边的酒店住宿,于是,区域旅游资源越丰富的情况下,酒店数量就越多(刘嘉毅,2013) [22] 。这种外在资源比如风景、名胜、交通枢纽等,恰恰是酒店能成功经营的关键要素。现实中,酒店业在海滩或者围绕某一风景名胜的高度集聚的现象俯拾皆是,从夏威夷WAKIKI海滩到中国三亚的海滩酒店集群,亦或是火车站、飞机场附近的酒店集群,其集聚动力都是为了靠近某种与地理位置相联系的资源。

3.2.2. 共同创造并享受空间集聚的外部性

Arthur (1990)的研究表明,与其他同类企业在同一地点上能获取的净收益随着企业数目的增加而增加 [23] 。北京的中关村科技园、美国的硅谷软件群、印度的班加罗尔软件集群都是典型案例。在零售业,相似企业的集聚更为常见,传统的服装一条街,近年来风行的SHOPPING MALL莫不如此。

从供给层面看,图3总结了供给方能享受到的来自集聚的外部性,主要有三点:专业的劳动力、专门化的要素投入(技术集群中常见的大学、咨询公司等)、知识外溢。具体到酒店集群,酒店利用集群内部的组织关系在接触重要供应商,专项服务或专项关系资源方面占上风。Baum和Oliver (1992)指出集群内部的关系不单单会使集群内酒店企业受益,同样使整个行业都受益。Bartolomé Marco Lajara等人(2016),分析内部知识和外部知识如何影响西班牙位于地中海沿岸的酒店绩效,结果表明,靠近大学中心、科研机构等位置的外部性对酒店盈利能力有积极的影响 [24] 。酒店集群优势也表现在深化产品柔性和专业化分工。酒店集群加快了彼此的竞争,又能引导酒店互相学习与进步,加快酒店产品创新和服务创新步伐,促进新酒店新服务的推出。此外,消费者也是酒店获取关于酒店产品和服务改进信息的重要来源。因为集群内消费者类型多样,酒店可以通过接触不同类型的顾客来获取关于顾客需求的最新信息,从而促进酒店产品和服务的更新和升级。

除了以上三点,酒店的集聚还有一个重要原因,即出于信息外部性的目的而集聚(Stahl, Varaiya, 1978)。即一个企业在特定地点的出现为所有的同业者提供了一个关于需求的信号,这在某种程度上对潜在进入者来说减少了需求不确定性的可能 [25] 。Lee和Jang (2015),通过研究2010年美国德克萨斯州酒店的数据,表明无差异化的集群外部性可以提高酒店的盈利能力,实现资源、信息共享及需求溢出 [26] 。而另一方面,一旦形成集聚,在特定地理空间发生产能空置的可能越高(在酒店业很普遍)。而产能某种程度上的空置,也是一种信号显示,造成对潜在进入者的威胁,防止或者阻碍更多的竞争者进入这一行业。这是信号显示外部性的两面性,它可能在集群形成过程中促进了集聚的发生,而在集聚到一定阶段,防止了过度集聚(过度竞争)的出现。Michael (2006)对德克萨斯酒店业的实证研究证实了酒店的集群式分布对潜在进入者具有过剩警告的信号显示作用 [27] 。

而来自需求方的集聚外部性,则主要体现在供给的集中有利于减少顾客的搜寻成本,便于比较,降低购买风险。Stuart (1979)认为当买方信息不完全且希望参与搜寻供给者的过程是引致产业供给方向一处集聚的主要力量 [28] 。即卖方的集聚动力能帮助买方减少搜寻成本,因为对买方来说地理上集中式的发现和评估不同公司提供的不同产品变得更为容易。事实上,酒店的集聚的确使得顾客能更方便地获取并比较集群中各酒店的信息和产品特质,从而降低了顾客的购买风险。这对于集群内酒店的市场开拓至关重要。而且,通过利用消费者对集群整体的信任感,使集群内酒店提升消费者对酒店服务和产品的认同感,进而降低市场开拓成本。出于靠近集中需求的动力,酒店业就形成了集中布局的现象。由于地理邻近,同一集群中不同酒店在地理位置上无法体现出异质性,从而在顾客的搜索、比较和选择的过程中,同类酒店会在激烈的竞争中导致价格趋同,而这个结果又会引发酒店集群在结构上自动调整,使得酒店集群的生态更多样化同时促使集群内酒店在产品差异化或者在各自的差异化战略上加大投入,以避免陷入价格战的泥沼。Baum和Haveman (1997)的研究就发现新的酒店倾向于与那些在价格上相似但规模上不同的已有酒店毗邻而处 [29] ;拉斯维加斯酒店集群中的酒店就是在主题文化、外观、装饰和产品上各出奇招,以最大限度地显示其异质性,最终成就了集群的繁荣。这些行为也可以部分地认为是需求集聚所产生的集群外部性所致。

3.2.3. 接近全球网络,获取高质量客源

A.Amin (2002)提出一种新的观点,认为接近全球网络、国际联系是部分服务业集聚分布的重要原因 [30] 。全球化的到来是服务业集群成因另一种解释框架。理论和实证研究证明,靠近全球网络是服务业空间集聚的一个主要动力,这也解释了国际化都市中心服务业的集群 [31] 。

前文中已经说明,对于酒店来说,服务产品的无形性加大了顾客购买选择的风险性,获取客户信任成为酒店经营的重要内容。而酒店企业选址于著名的酒店集群地区有利于提高个体酒店的声誉,加强酒店与客户之间的信任。实证研究表明,在集群内的中小企业明显在客户回报、国外客源、合作安排和专业化员工招聘方面比不在集群内的相同企业更加国际化,开放性更强,拥有更多的市场机会 [32] 。同样的,集群使得中小酒店借助集群中大酒店的溢出效应,得以接近其全球协作网络,并有机会成为其中的一环。而对于集群中的服务企业来说,国际联系不应被视为替代本地网络,而是在全球经济环境中知识、信息及技能的新来源和必要补充。Kalnins和Chung (2004)对德克萨斯州酒店业的研究展示了高端酒店的高密度分布会增加新酒店选择同一地点的可能性 [33] 。

酒店业中大量的中小酒店不具备自我开发全球预订系统的能力,在地理上靠近著名的国际联号,使它们有可能进入海外客人的关注范围,甚至建立交易关系。信息科技的发展,特别是蓬勃兴起的OTA和旅游搜索引擎,使得这种可能性大增,因为酒店品牌与具体地点往往是客人搜索的关键词,非知名酒店往往能在消费者搜索定位路径中享受到集群带来的全球客源的溢出效应。

3.2.4. 依托旅游产业政策,加快酒店布局

在我国,不论是旅游资源开发或是旅游产业发展都是政府主导的,政府在旅游业发展中的地位尤其突出,从国外研究和实践来看,政府主要集中在资源开发与规划、目的地营销及资源与环境保护等方面,因此,综合国内外的情况,政府部门在旅游产业集群制度安排对酒店集群的发展是至关重要的。

酒店业作为旅游业的重要组成部分,是旅游产业三大支柱之一。旅游业集群和酒店业集群是密不可分,共同推进的。张玲和邬永强(2013),研究发现政府推动了广州会展旅游产业集群的形成。一方面,政府完善基础设施建设,对展馆进行规划和建设,改善交通设施和饭店设施;另一方面,为了解决住宿业供不应求的难题,专项拨款4000万元,修建流花宾馆、东方宾馆和白云宾馆等知名酒店 [21] ,这都促进了广州酒店业集群的产生。1957年,自广交会举办以来,政府推动机制作为激发动力机制,在旅游业集群和酒店集群孕育阶段起主导作用。

旅游业属于现代服务业的范畴,酒店作为旅游产业的一部分,要想促进酒店产业结构优化与升级,带动地区经济的发展,采取集群化发展是一个新亮点。目前,我国一些地区的酒店集群化发展势头已经初具规模,相关地方政府采取有效措施进一步促进酒店集群的发展、提升集群竞争力,因此,我国酒店业需要在新形势下依靠旅游产业政策(如实施重大休闲工程)和城市规划中实现集群发展、创新发展。蔡晓梅和刘美新(2016),利用深度访谈方法,并结合文本分析法,分析东莞豪华酒店从1978年到2015年(分为5个时期),国家与地方的制度环境,包括正式制度和非正式制度对东莞豪华酒店集群产生、发展和演变路径的影响 [34] 。

综上所述,笔者认为酒店集群的形成有以下四方面因素的作用:

1) 酒店集群的形成受外部因素影响非常大,景观资源、交通条件都可能是促发酒店集聚的外在动力因素;

2) 信号显示和顾客搜寻成本的降低是酒店集群外部性的主要体现,也是中小酒店愿意与高端酒店比邻而居的主要原因;

3) 信息技术的不断发展和普遍应用及全球化环境下的旅游需求是酒店集群发展的又一推动力 [4] 。

4) 政府旅游产业政策(如实施旅游休闲重大工程)和城市规划作为制度因素是酒店集群形成的必要条件。

4. 酒店集群的绩效评估

马歇尔曾阐述了两种集群效应 [13] :1) 生产的增强;2) 需求的增长。前者是由于企业地理位置的临近导致的信息和技术的交换所产生的;而后者是由于消费者对于产品或服务的不同偏好所产生的。看似这两种集群效应是相互独立的,但不能排除两者相互作用的可能性,比如:生产能力的增强能够创造出更高质量的产品,而高质量的产品则有助于促进消费者对于需求的增长,并不断相互作用。

酒店在地理上的集中引发的效应是也是两方面的,一方面,更直接和激烈的竞争很可能使集群中酒店开展价格竞争,导致房租下降;但是另一方面竞争者在地理上接近和集聚也会带来正的外部性,而这种外部性主要体现在生产效率(服务水平)的提高和需求的增加,而这些都会带来房租的提高。问题是,当正负外部性同时存在时,哪些酒店能受益于这种集聚,哪些酒店更多的是正外部性的贡献者?哪些酒店甚至为集聚的负外部性所累?国外学者对此开展了深入的实证探索。

Baum和Mezia (1992)的研究揭示了同质竞争者在地理上的靠近是对彼此的生存的更大威胁。在曼哈顿酒店业,酒店之间在价格和实际的房间大小等特质上都非常相近,而地点上的高度集聚,大大增加了彼此间的竞争性,使得房价下降,酒店生存更困难。Wilbur Chung和Auturs (2001)对德克萨斯州酒店业的研究则表明,在乡村地区,大型酒店和连锁酒店是集群正外部性的贡献者,而小型酒店和独立酒店则是这种正的外部性的最大受益者 [35] 。Canina,Enz (2005)利用心理研究的方法,指出旅游者往往会对高档酒店所提供的产品或服务留下深刻的印象,从而揭示了高星级奢侈型酒店对于酒店集群整体吸引力提升的重要作用。同时又以网络为例,阐述了酒店集群如何运用网络的力量,在规避高成本的广告投入的同时,利用具有差异化的集群结构,吸引消费者进入集群并产生消费体验,并为重复体验创造了条件。Linda和Cathy (2005)还从酒店战略的角度,以14,995家酒店为研究样本,发现集聚在一起的企业只要差异化战略不同就可能会因为竞争者的差异化战略而受益。与一个高比例的实行低成本战略导向的企业聚集在一起对于那些追求高水平差异化的企业来说会削弱其绩效表现 [36] 。

Eric (2009)等以北京的酒店产业为案例加以研究,发现需求的增长伴随着需求成本的下降而产生,而具有差异化的各类型酒店地理上聚集为这种需求成本的下降提供了绝佳的平台,使得不同消费者的需求能够获得最大程度的满足,进而推动了整体的需求。酒店集群正是利用这两种集群效益,方便了消费者对于酒店产品和服务的评估,降低了消费者需要为此付出的搜寻成本和评估成本,增加对酒店集群的来访量和消费量 [37] 。

Manuel Becerra和Juan Santaló (2013)研究西班牙酒店业差异化、竞争和定价策略之间的关系,研究表明若酒店星级较高(垂直差异化),除了房间定价更高以外,提供的酒店房价折扣也较小。同样,属于品牌链(即水平差异化)的酒店也收取更高的价格,并提供较小的折扣。案例中,差异化确实有利于缓解酒店降低客房价格方面的压力,但是随着竞争的增加,酒店垂直差异化显然比酒店水平差异化更具优势 [38] 。

这些实证研究尽管角度和选取的案例有所不同,但都认为“差异化”是酒店集群内企业更多地获取集群正效应,避免或者尽可能减少负效应影响的关键所在。这揭示了差异化是降低酒店集群化发展模式所带来的产业内部竞争激烈度的重要条件。与制造业集群对产品差异化的注重比较,酒店产业作为第三产业,其差异化主要体现在预定、停车、行李、客房、餐饮、清洁、商务等无形产品或服务的设计和传递上。比如高星级奢侈型酒店,可以利用其高质量的服务,有特色的建筑风格以及良好的声誉显现其差异化,并且有助于提高某一地区酒店集群的整体吸引力。而低星级或中档酒店在档次、价格和服务内容上与高星级酒店天然地就具有差异性,并且可以利用高星级酒店创造的酒店集群吸引力,从而获得尽可能大的利益。

相比之下,国内学者有关集群绩效的讨论基本还刚刚起步,如孙景荣(2012),方叶林(2013),闫丽英(2014),凌克戈(2016)等分别针对某一城市的饭店空间布局和绩效的关系开展了不同角度的有益探索。一些观点与西方学者类似,比如凌克戈认为酒店集群是未来的发展方向,要形成以体验为中心的核心竞争力,差异化联合营销是重要抓手 [39] ,而孙景荣对酒店业效率的研究证明中国城市酒店业总体处于一般水平,东部绩效相对较高,且酒店业普遍存在投入冗余和产出不足的问题 [40] 。方叶林等人利用数据包络分析方法(DEA),测算省际星级酒店的相对效率,发现影响大陆星级酒店相对效率的主要因素是规模效率,但目前处于递减状态,从长远角度来看,这种粗放型的增长方式不利于我国星级酒店业的健康稳步发展,最后提出通过集约化发展提升酒店的相对效率 [41] 。但目前大多数研究更多地关注酒店集群的发展模式等较为宏观的理论问题 [42] ,微观层面的研究较少,如集群对酒店间的相互影响,实证研究有待进一步加强,而且方法以案例研究为主。

5. 结语

酒店的集群化发展固然有其靠近资源条件的外在驱动因素的作用,但已有研究进一步证明酒店的集群化发展是一种有效的产业组织形式,它能显著地降低需求方的搜寻成本和促进竞争,特别是促进酒店的差异化创新。此外,国外学者对于集群效应的两面性也进行了深入的探索,认为集群的生态和结构是决定集群绩效的关键因素。相形之下,国内学界对酒店集群化发展的动因、机理和内在经济关系的解剖还处于研究之中,存在诸多的不足和缺漏:1) 对酒店集群化发展的理论研究还基本局限于案例研究阶段,对酒店集群形成与发展的动力机制以及竞争力构成体系的理论分析甚为薄弱;2) 对酒店集聚产生的负面外部性的认识和评估不足,缺乏从企业视角对酒店集群化发展绩效评估的量化研究;3) 案例研究的深度有欠缺,研究视角过于局限于酒店的空间布局领域,主要集中在三类:一是我国星级酒店的空间集聚分布情况,二是不同类型酒店的空间分布差异,三是对酒店空间分布的因素分析。4) 政府介入对酒店集群影响的研究比较欠缺,如城市规划和旅游产业政策对酒店集群的影响。

除此之外,还有很多问题,诸如国际国内资本进入酒店业,酒店集团间的较量和竞争会更加突出,酒店集群内社会化网络的影响等等还需要进一步深入探索,其中电子商务和OTA对酒店集群发展的影响特别值得关注。因为“互联网+”、“旅游+”和“酒店+”正在极大地改变消费者获取酒店信息的方式、途径和便利程度,消费者的搜寻成本相较以前大为降低,市场上的主动权越来越过渡到需求方,在几乎所有的酒店产品特质都可以在互联网上进行比较的情况下,消费者对地理位置的偏好是否依然能印证斯塔德勒90年前的“第一定律”,继而酒店集聚的动力和模式是否在这个时代背景下有变化,是非常值得进一步探索的问题。特别是当前中国的酒店业并购浪潮此起彼伏,住宿业分享经济和智能化酒店也许会颠覆酒店业传统的经营模式,因而更需要结合时代背景,结合中国酒店业实际,更深入系统地研究并揭示酒店集群发展的规律,从而有助于提升酒店投资效率,起到对产业和企业的指导作用。

NOTES

1数据来源:STR GLOBAL数据库。

2波特(1998)曾以马萨诸塞州医疗设备集群为案例做过分析,400多个来自不同产业(从电子到塑料产品)的公司集聚在一起,围绕着一类产品——医疗设备形成的产业链集群,称之为产品聚焦的集群。