1. 区内研究现状

非常规天然气在全世界范围内基本上还处于未全面开发阶段,目前以美国、加拿大较为成熟。二十世纪八十年代以来,随着油气勘探工作的不断深入以及新理论、新技术、新研究方法的不断涌现,开发技术逐渐向宏观到微观、静态和动态研究相结合、多学科交叉的方向发展。

历年来,许多学者已对川中上三叠统须家河组地层、沉积特征及储层特征进行了较多研究。梁恩宇 [1] 、邓康龄等 [2] 、李书兵等 [3] 及李华启等 [4] 对四川盆地上三叠统的储层发育特征及储层展布规律等提出了各自的观点,认为其沉积厚度大,砂体呈西厚东薄的特征,储层为低孔低渗类型,非均质强。杨克明等 [5] 、王安发等认为机械压实和自生矿物的充填作用是须家河组储层致密化的主要成岩作用,次生孔隙的主要成岩作用则为溶蚀作用。

关于须家河组的沉积相,较早认为从下而上“由以海相为主的海陆交互相→以陆相为主的海陆交互相→纯陆相沉积”。以后,大家普遍的看法是:除须一段属海相(有化石证据)外,其他各段皆属陆相。赵霞飞教授等(2007) [6] 在安岳地区须家河组的项目研究中,首次提出须家河组沉积为近海潮汐作用的产物,认为须二至须六段皆为近海成因,属潮汐作用产物。

2. 主要研究内容

四川盆地须家河组自下而上可划分为须一、二、三、四、五、六段。须一、须三、须五段发育煤系烃源岩,以泥岩、页岩为主夹薄层粉砂岩、炭质页岩和煤线,须二、四、六段主要为储集发育层段,其中须二段是四川盆地须家河组重点勘探目的层段 [7] [8] 。研究区内部已经钻探40余口在各储层段均有含气显示,其中须二段显示最好,并且获得6口工业性气井。由于须二段的生储盖组合配置关系好,区构造平缓,储层发育程度是气藏形成规模大小的关键因素 [9] [10] 。

本文主要依据地层学、沉积学、储层地质学、地震地层学及前人研究成果,对须二段野外岩心、剖面进行观测。利用试气、钻井、岩芯等分析化验资料确定须家河沉积相类型。并且在岩心观察、铸体薄片研究、物性、压汞分析及扫描电镜研究等的基础上,对储层基本特征进行研究;进行储层分类评价。确定须二段整体为低孔低渗、特低孔低渗储层。最终结合测井解释的储层孔隙度、储层厚度和储层主控因素,预测储层分布有利区。

3. 区域构造概况

四川盆地是扬子古板块上的一个多旋回大型构造沉积盆地,经历了两大构造沉积旋回——震旦纪–中三叠世被动大陆边缘构造演化和晚三叠世–始新世前陆盆地及坳陷演化。盆地东界为七跃山断裂,南界为峨眉–瓦山断裂,西界为龙门山断裂,北界为城口断裂,外貌近似菱形 [11] 。研究区西起资阳,东至安岳、通贤,南起威东、资中,北至简阳,面积约6000 Km2,区域构造处于龙泉山和华蓥山深大断裂之间的川中古隆中斜平缓构造区龙女寺构造群中段,总体呈西高东低的单斜 [12] (图1)。

川中地区须家河组沉积前雷口坡组残丘和洼地地形起伏变化大,在沉积时对古地貌进行了填平补充,沉积相类型主要以三角洲前缘亚相和浅海相大潮差河口湾亚相,发育水下分支河道、河口坝、潮下水道—潮汐沙坝等微相 [13] [14] [15] 。研究区须二段地层厚度一般在120~160 m之间,在继承性古残丘高地地层为90~110 m,以厚层砂岩夹薄层泥岩组合为主,砂地比一般为80%~90%。

4. 储层岩石学特征

4.1. 岩石类型

威东–安岳地区须二段砂岩的颗粒主要为石英、长石,岩屑次之。石英颗粒主要由单晶石英组成,少量遂石,可见次生加大边,且有溶蚀。长石颗粒多为钾长石,而斜长石较少,且部分长石已蚀变。岩颗粒的成分一般以沉积岩岩屑和浅变质岩岩屑为主,有少量岩浆岩岩屑,云母类矿物只有在粉砂岩中才有较多的含量,可达5%以上。

根据威东–安岳地区9口井须二段700余个岩心样品的砂岩薄片鉴定等资料统计,岩石颗粒中石英含量在60%~80%之间,平均为70%;长石含量小于25%,平均13%;岩屑组分含量为10%~30%,平均为17%左右。须二段砂岩储层的岩性主要是岩屑长石砂岩及长石岩屑砂岩为主,其次有长石石英砂岩及岩屑石英砂岩(图2)。

4.2. 颗粒结构及填隙物特征

威东–安岳地区须二段储层颗粒以中、细砂为主,其次为粗砂和粉砂,颗粒分选以中–好为主,磨圆度多呈次棱角–次圆状,以次圆状为主。支撑类型普遍以颗粒支撑为主,颗粒间接触强度以线接触、点–线接触,线–凹凸接触为主。

威东–安岳地区须二段储层中填隙物结构类型以杂基–胶结物混合填隙为主。杂基在岩石中含量主要在为4%~7%,杂基主要由黏土矿物组成。胶结物成分主要为二氧化硅和方解石,整个目的层段均有发育,胶结物含量普遍小于10%。胶结类型以孔隙-接触式胶结和接触式胶结为主,孔隙式胶结次之。

5. 储层孔隙结构及物性特征

威东–安岳地区在晚三叠世四川前陆盆地形成过程中的强烈挤压和侏罗纪–早白垩世的埋深持续加大,须二段砂岩虽然在溶蚀作用下次生不断生成,但是成岩作用使原生孔隙大幅度降低,孔隙吼道随之变细,储层物性总体上致密。

Figure 1. Regional structure and work area location map

图1. 区域构造及工区位置图

Figure 2. Classification of three-terminal metals in the second member of the second member of the Weiyang block

图2. 威远–安岳区块须二段砂岩三端元组分分类图

5.1. 孔隙类型

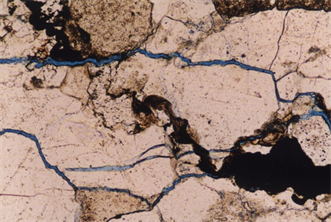

通过细致的岩芯、铸体薄片观察、扫描电镜分析及压汞等技术手段研究发现,安岳地区须二段储层经过埋藏压实、胶结成岩作用后,砂岩的原生孔隙损失严重,仅保留了部分残余粒间孔,主要发育多种类型的次生孔隙,其中以粒内溶孔、铸模孔为主,其次为晶间微孔、粒缘缝和破裂缝(图3)。

5.2. 孔隙结构特征

根据威东–安岳地区Y2井须二段6个岩心样品压汞资料分析,储层具有排驱压力高、中值压力高,中值孔喉半径小等特征(表1)。储层排驱压力为1.165~1.809 Mpa,平均值为1.4863 Mpa,中值压力在

(a) Y3井,残余粒间孔、粒内溶孔,x10(-)

(a) Y3井,残余粒间孔、粒内溶孔,x10(-)  (b) Y2井,粒内溶孔和铸模孔,x10(-)

(b) Y2井,粒内溶孔和铸模孔,x10(-)  (c) Wd9井片状粘土晶间孔

(c) Wd9井片状粘土晶间孔  隙 (d) T5井,溶蚀缝,x10(-)

隙 (d) T5井,溶蚀缝,x10(-)

Figure 3. Pore microscopic characteristics of the second member of the second member of Weidong-Anyue area

图3. 威东–安岳地区须二段储层孔隙显微特征

Table 1. Statistics of well-throat characteristics of Y2 well in Witong-Anyue area

表1. 威东–安岳地区Y2井孔-喉特征统计表

4.197~9.663 Mpa之间,平均为6.5447 Mpa,中值孔喉半径小,半径值多为0.076~0.175 μm。压汞资料反映了须二段储层孔隙结构表现为喉道类型以片状、管束状喉道类型为主,孔喉半径小,有效孔喉少,孔喉分选差。

5.3. 储层物性特征

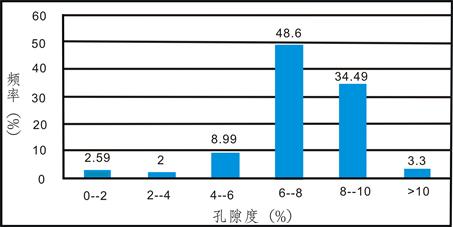

根据威东–安岳地区须二段4口井840个岩心样品的物性分析结果,储层孔隙度最大值为14.91%,最小值为0.99%,平均孔隙度为6.52%。须二段储层孔隙度分析资料统计结果表明,储层样品中几乎50%的孔隙度分布在6%~8%之间,而孔隙度在8%~10%样品约占总样品数的三分之一(图4)。

威东–安岳地区须二段砂岩的相对高孔储层主要集中分布在研究区的东南部,在安7-安8-岳102井区一带,储层平均孔隙度大于9%,在西北部和西南部地区,储层孔隙度相对较低(图5)。

威东–安岳地区须二段砂岩储层渗透率最小值为0.0006 × 10−3 μm2,最大值为35.73 × 10−3 μm2,平均值为0.222 × 10−3 μm2,储层渗透率主要分布在0.01 × 10−3 μm2与0.1 × 10−3 μm2之间(图6(a))。

威东–安岳地区须二段孔隙度与渗透率基本上呈正相关,但是相关系数较低(R为0.599),在孔隙度为1.5%~3.5%和7.5%~9.0%分别出现高渗异常(图6(b))。综合以上分析可见,须二段储层物性较差,属低孔低渗和特低孔特低渗储层,局部裂缝较为发育。

Figure 4. Statistical histogram of porosity of sandstone in the second member of the second member of Weidong-Anyue area

图4. 威东-安岳地区须二段砂岩孔隙度统计直方图

Figure 5. Contour map of average porosity of the second member of the second member of Weidong-Anyue area

图5. 威东-安岳地区须二段储层平均孔隙度等值线图

(a)

(a)  (b)

(b)

Figure 6. Reservoir permeability histogram and pore permeability in the second member of Weidong - Anyue area

图6. 威东–安岳地区须二段储层渗透率直方图与孔渗关系图

6. 储层主控因素及有利储层分布特征

6.1. 储层主控因素

川中地区须家河组砂岩储层的发育与分布受到许多因素的影响,包括岩石类型、岩石填隙物、沉积微相、成岩作用、构造形态等 [16] [17] [18] 。根据威东–安岳地区钻探测试结果分析,须二段储层主要受沉积作用、成岩作用和构造作用控制。

沉积作用对储层的控制主要体现在岩石类型、砂体类型及储层孔渗性方面。须二段在研究区为西部三角洲前缘沉积,其余地区发育双向交错层和交错纹层、砂泥岩薄互层层理、双黏土层构造,具有浅海相大潮差河口湾沉积特征 [15] 。须二段有效储层主要分布三角洲前缘沙坝、潮下水道、潮间沙坝微相,钻井测试多数为产气井或低产气与含气井。

须二段储层在埋藏过程经历了复杂的成岩演化过程,其中对储层物性产生破坏性的成岩作用主要有压实作用和胶结作用。压实作用使砂岩原生孔隙大幅度降低,颗粒间多数为线接触、线–凹凸接触。须二段储层的钙质和硅质胶结作用普遍,胶结物含量一般低于10%。须二段储层发生的长石溶蚀作用在一定程度上改善了储层物性。

威东–安岳地区构造平缓,断层虽然不发育,但是与构造作用的裂缝对改善致密砂岩储层的渗滤能力具有重要影响。须二段储层的裂缝成因主要与局部构造、断裂和古地貌有关,尤其是早期的古地貌产生的裂缝较之于喜山期形成的晚期的裂缝更有利于油气的聚集。钻井测井结果显示,在局部高点附件、平台的气井勘探成率分别为80%和50%。而在斜坡和凹地的勘探成率低于30%。

6.2. 有利储层分布

根据研究区须二段储层的控制因素,从沉积微相、局部构造和古地貌条件出发,结合储层有效厚度(孔隙度大于5%的砂岩厚度)、孔隙度平面分布、已钻井产气情况等,将须二段储层分布划分为四类,其中Ⅰ类和Ⅱ类为有利储层,Ⅲ类为较有利储层、Ⅳ类为差储层。

Ⅰ类的储层有效厚度50~80 m,储层平均孔隙度为7%~9%,其沉积微相为三角洲前缘砂坝和潮汐水道,发育局部高点和构造平台地,且已获工业气井的区块,主要分布研究区的西部及东北部(图7)。

Ⅱ类的储层有效厚度30~40 m,储层平均孔隙度为7%~8%,沉积微相主要为潮间沙坝、潮下沙脊,现今构造为台地与缓斜坡,已经钻井两口,其中1口为低产气井,另1口为干井。

Ⅲ类的储层有效厚度40~60 m,储层平均孔隙度为6%~8%,沉积微相主要为潮间沙坪、潮上沙脊,

Figure 7. Forecasting the favorable area of the second member of the second member of the Weidong - Anyue area

图7. 威东–安岳地区须二段储层有利区预测图

现今构造为缓斜坡与台地。该区分布在中北部,已钻井10口井,虽然皆为干井,但通过裂缝改造,仍可能获得成功。

Ⅳ类的储层有效厚度20~30 m,储层平均孔隙度为6%~8%,沉积微相为潮下水道间或切蚀谷区,分布在北部,尚无钻井。

7. 结论

1) 须二段储层为中、细颗粒砂岩,颗粒组成主要为石英、长石,砂岩分选以中–好为主,磨圆度多呈次棱角–次圆状。颗粒间接触强度以线接触、点–线接触,线–凹凸接触为主。

2) 须二段储层孔隙类型以残余粒间孔、粒内溶孔、铸模孔为主,其次为晶间微孔、粒缘缝和破裂缝,孔喉半径小,有效孔喉少,储层物性较差,属低孔低渗和特低孔特低渗储层。

3) 须二段储集层受沉积微相、古岩溶高地差异压实影响,使须二段产生次生裂隙,提高了储层的储集空间和孔隙的连通性,有利于油气的储集和运移。

4) 须二段有利储层主要分布在西部,其次在中南部地区,东部地区相对较差。