1. 引言

水土流失是指人类活动对土地的不合理利用造成的土地生产力的破坏和损失,对社会经济的发展和人民群众的生产生活带来多方面的严重危害,直接影响社会经济的可持续发展。我国水土流失问题严重,主要分布在东北平原、黄土高原、南方丘陵、西南喀斯特地区。所以对水土流失的原因、预防、治理研究十分有必要,目前国内大部分研究都集中在大区域的水土流失研究,具体到市县的的具体影响还很少。河曲县地处晋西北黄河东岸,总面积1320 km2,水土流失面积1080 km2,随着人类活动对自然资源的过度利用和环境的严重破坏由此引发的严重的水土流失和一系列生态危机也给河曲县经济社会的发展和人民群众的生产生活带来了多方面的严重危害,直接影响着河曲县经济社会的可持续发展,并成为河曲县生态安全的最大隐患。本文根据河曲县水土流失的现状对水土流失特点及成因进行了分析,并进一步提出了因地制宜的措施,扩展了水土流失研究的实践范围,充实了河曲县的研究内容,既有对河曲县水土流失治理的实践意义,又丰富了水土流失科学研究研究的理论意义。

2. 河曲县概况及水土流失现状

2.1. 河曲县概况

2.1.1. 自然条件

河曲县地处晋西北晋、陕、蒙三省交界处,位于111˚09′E~111˚37′E和38˚55′N~39˚25′N之间,海拔800~1600 m。

河曲县地处典型的黄土丘陵沟壑区。境内98%是山地坡面多而陡,全县地形为东高西低,东部多为山区,中部多为半山区,西部为川区,地貌分布见图1。

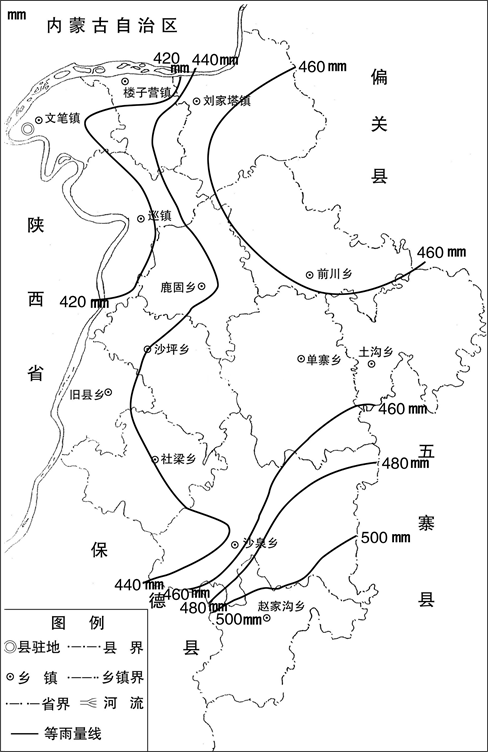

河曲县属于温带季风气候。降水偏少,且年际、月际变化大,冬春常出现1~2个月连续无降水天气。年平均降水量为462.3 mm,见图2。

由于受黄河峡谷的影响,年平均气温6.8℃~8.8℃之间,极端最高气温多见于7月份,极端最低气温在1~2月份,最高37℃,最低−30℃,≥10℃积温2595.0℃。年平均日照2855.7小时,年平均负积温768℃,蒸发量1805.7 mm。

河曲县土地土质较粗、流散、通气、不抗蚀、有机质含量低。天然植被覆盖度在0.2以下,且面积很小。

Figure 1. The distribution of geomorphology in Hequ County

图1. 河曲县地貌分布图

河曲县地处晋西北黄河东岸,总面积1320 km2,其中水土流失面积1080 km2,均属黄河水系,共有大小沟道6580条,其中10km以上的大沟13条,5 km~10 km的中沟41条,1 km~5 km的小沟784条,0.5 km~1.0 km的支沟5742条,0.5 km以下的小侵蚀沟密如蛛网,形似鸡爪,沟壑密度2.74 km/km2,土壤年侵蚀模数为9800 t/km2,大部分为时令河,集中在7月份~9月份,占年径流总量的65%以上,且为挟带大量泥沙的洪水,全年入黄泥沙多达1635.7万t左右,水土流失面积为1080 km2,水土流失面积占总面积75%。

黄河过境流程76 km,总落差53.1 m,多年平均流量823.04立方/秒,相应的年经流量为267亿m3。河曲县境内有朱家川河、县川河、邬家沟河等13条较大的支流直接注入黄河。另有中小清水沟道37条,小泉小水585处,地下水资源总量6070万m3,其中地表水(自产) 2700万m3,地下水(自产) 4290万m3,入境岩溶水1.75亿m3,见图3。

Figure 2. The distribution of equal rainfall in Hequ County

图2. 河曲县等雨量分布图

2.1.2. 经济社会状况

截止2010年,河曲县总人口16万,其中农业人口为11万人,农业人口占全县人口的79%,人口密度107人/km2。

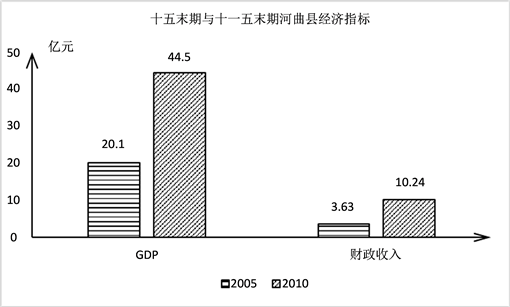

根据河曲县统计年鉴,十一五末期与十五末期相比,河曲县各项经济指标都有了明显的提升,十五末期与十一五末期河曲县经济指标见图4。

2.2. 河曲县水土流失现状

河曲县地处黄土丘陵沟壑区,是黄河中游水土流失最为严重的地方,总面积1320 km2,其中水土流失面积为1080 km2占总土地面积的81.8%,见表1。

Figure 3. The distribution of water system in Hequ County

图3. 河曲县水系分布图

Figure 4. The economic indicators of Hequ County at the end of the 11th five-year plan and the 11th five-year plan

图4. 十五末期与十一五末期河曲县经济指标

Table 1. Soil and water loss in some basins in Hequ County

表1. 河曲县部分流域水土流失状况

河曲县土壤年侵蚀模数为9800 t/km2,河曲县共有大小沟道6580条,其中10 km以上的大沟13条,5 km~10 km的中沟41条,1 km~5 km的小沟784条,0.5 km~1.0 km的支沟5742条,0.5 km以下的小侵蚀沟密如蛛网,形似鸡爪,沟壑密度为2.74 km/km2,大部分为时令河,集中在7月份~9月份,占年径流总量的65%以上,且为挟带大量泥沙的洪水,全年入黄泥沙多达1635.7万吨左右,总面积198万亩,其中98%是山地,水土流失十分严重。

河曲县水土流失水力的侵蚀形式以水力侵蚀和重力侵蚀为主。面蚀主要在梁峁顶、梁峁坡,最为严重的是坡耕地。沟蚀主要出现在陡坡地,最为严重的是谷坡和沟床。水力侵蚀的同时还诱发重力侵蚀,重力侵蚀在谷坡表现为泻溜、滑塌,在沟岸表现为崩塌。严重的水蚀、风蚀,导致河曲县水土流失范围广,面积大,大大的制约了河曲县社会经济的可持续发展。

3. 河曲县水土流失成因及危害

3.1. 河曲县水土流失成因

3.1.1. 自然因素

1) 黄土特性

河曲县地处黄土高原丘陵区,土地多属黄土母质,土质较粗、流散、通气、不抗蚀、有机质含量低,这是河曲县水土流失形成的内在原因。

2) 地形因素

地形因素主要包括坡度、坡长、坡形以及沟壑密度等。河曲县地处黄土高原丘陵区,山地占全县总面积的91%,严重的水土侵蚀,形成了河曲县多残塬、梁、峁和沟谷的地貌形态。

3) 气候因素

河曲县降水集中、强度大、暴雨多,降水量分布极不均匀。河曲县年降水量约为350~550 mm,但是7~9月份集中了全年降水量的60%~75%。7~9月份,暴雨在每平方千米所产生的侵蚀量约为750 t,占河曲县全年水土流失侵蚀量的40%以上,因此,河曲县水土流失的主要动力因素是暴雨形成的径流。

4) 植被因素

河曲县地处黄土丘陵沟壑区,植被覆盖度普遍偏低,林草植被覆盖度仅为24%,植被对水土保持的作用减弱。

3.1.2. 人为因素

1) 毁坏植被,陡坡耕种

河曲县地处黄土高原丘陵区,绝大多数地区自然条件比较恶劣,土壤肥力较差。然而随着人口的不断增长,以及人们对基本生活的需求, 大量新的水土流失伴随着人类的盲目开垦、陡坡种植等不合理的人类活动而产生 [1] 。

2) 过度放牧,减少植被覆盖率

长期以来的过度放牧对原本就覆盖率较低的草场造成了难以修复的破坏,严重的限制了草场资源的再生速度,而且产草量最高的人工草地较自然草场的面积低,因此过度放牧对草场的破坏非常严重。

3) 各项工程建设中的不合理利用土地

河曲县煤炭、铁等能源及矿产资源储量丰富,而且随着铁路、公路等基础设施的大规模建设,乱采乱挖,炸山采石,削坡修路等人类活动也导致地表植被的破坏,从而产生新的水土流失。

3.2. 河曲县水土流失危害

3.2.1. 土壤肥力降低、土地退化严重

由于坡耕地水、土、肥的不断流失,使得坡耕地日渐贫瘠,田间的持水能力大大降低,土壤的理化性质进一步恶化,大大降低了土壤的持水性与透水性,使得干旱灾害频发,土壤肥力下降,土地退化,农业产量低而不稳。

3.2.2. 农田破坏严重

多年的水土流失,严重的破坏了河曲县的水土资源。土壤侵蚀使得河曲县沟头平均每年前进1~3 m,河曲县共有大小沟道6580条,其中10 km以上的大沟13条,5 km~10 km的中沟41条,1 km~5 km的小沟784条,0.5 km~1.0 km的支沟5742条,0.5 km以下的小侵蚀沟密如蛛网,形似鸡爪,地面裂度多在20%~50%左右,最高可达65%以上,沟壑面积不断扩大,农田支解严重,农田面积不断收缩。

3.2.3. 气候条件更加恶劣

河曲县水土流失的不断加剧,使得林草地覆盖率严重下降。不合理的人类活动使原本恶劣的气候条件更加严重,然而气候条件的恶化也进一步加剧了河曲县的水土流失。

3.2.4. 旱涝灾害不断

严重的水土流失使得大部分降水以地表径流的形式汇集,地表水下渗小,导致地表径流大大增加,地下水补给严重不足,旱涝灾害十分严重。

3.2.5. 生态系统遭到严重破坏

河曲县的水土流失主要是由于人为破坏引起的。人为原因的植被破坏,导致植被的涵养水源能力大大降低,松散固体物的不断增加,旱涝灾害频繁交替发生,加剧了土地石化、沙化、退化及沙尘暴等自然灾害的发生,使得生态环境进一步恶化,生态系统遭到严重破坏 [2] 。

4. 河曲县水土流失治理措施

4.1. 建设以梯田和果粮间作为主的梁峁农业防护体系

水土保持农业措施主要包括:改变小地形增加地面粗糙率、增加地面覆盖和增加土壤抗蚀性三类 [3] 。

水土保持农业措施主要是通过增加土壤入渗速度及增加持水能力,来控制水土流失。在小于25˚坡地水坡地水平沟种植,在缓坡地丘陵地尽量增加人工草场,发展畜牧业,在川地、坝地、发展耕作业在25˚~30˚坡地实行草粮两轮间作,在大于30˚坡地实行草灌间作。

以河曲县邬家沟小流域为例,邬家沟流域通过新修梯田、整地造林、封禁荒坡等就地拦蓄措施,根据坡度大小形成了一套较为合理的耕作制度。据侵蚀量、径流量、减沙量、拦蓄水量、减沙效益、蓄水效益得出各项数值,见表2、表3。

治理之后,邬家沟流域内共建成高标准连台式水平梯田5351.5亩,田面宽8~20 m,埂堰高出田面

Table 2. Water and soil erosion before treatment

表2. 治理前水土流失状况

Table 3. The situation of retain after treatment

表3. 治理后拦蓄情况表

0.3~0.5 m,起到了就地拦蓄的作用。从表2、表3中看出,治理前水、沙流失量分别为68.98 m3和29.81万t,治理后水沙减少量分别为48.44 m3和27万t,蓄水减沙效益分别为70.17%和90.57%,封禁荒坡对于及时有效的拦蓄泥沙起到了重要的作用。

由此可以看出,农业措施对于河曲县泥沙的就地拦蓄具有不可替代的作用,因此农业措施是河曲县治理水土流失的一大措施,其中修建梯田、封禁荒坡是两种重要的农业措施,并通过底层耕松法、钻破底层、增加有机质、多施农家肥、改良土壤增加团粒结构等农业措施提高土壤抗侵蚀性;通过免耕、少耕法所保留的作物残茬,人工利用各种秸秆等覆盖物增加地面覆被;通过农地的等高耕作,林草地下面的枯落物等能增加地表粗糙率 [4] 。

4.2. 以水平沟截流拦蓄为主的坡面生物防护体系

建立兼顾水蚀、风蚀的综合防护体系是生物措施的主要目标 [5] 。在水土流失区适地适树、精细栽植、细致整地、合理混交、抚育管理是水土保持造林的关键。以河曲县邬家沟流域为例,邬家沟流域通过在25˚以下的坡面以营造乔木林为主,搞水平沟整地,沟宽0.8~1.0 m,沟深0.5~0.8 m,以混交林形式及时栽植适宜乔木;在25˚以上的陡坡以种草灌为主,配合水平沟、鱼鳞坑整地,截短坡长,减缓坡度,截流拦蓄,控制沟头延伸和坡面冲刷。在沟与沟之间的坡面上,种紫穗槐、苜蓿,既提高了近期拦蓄效益,又为养殖业提供了足量的饲草。

因此河曲县水土保持林的建设要根据当地实际情况,以灌木为主,乔、灌、草相结合。在阴坡建设以乔木为主的多层结构;在阳坡建设以灌丛、草本为主的多层结构的防护林;在缓坡、梁峁坡、沟坡,且靠近村庄和农户建设护坡薪炭林;在缓坡、峁坡和沟坡草地建设坡面护牧林;在陡坡、峁坡、沟坡,矿区开发的裸露坡面发展水土保持林。

4.3. 以库、坝、塘拦蓄径流为主的沟道工程防护体系

水土流失治理工程措施主要包括坡面防护工程和沟道防护工程等。

坡面防护工程主要通过改变小地形防止坡地水土流失 [6] 。沟道防护工程的作用在于防止沟床下切、沟岸扩张,减缓沟床纵坡、调节山洪洪峰流量,减少山洪或泥石流的固体物质含量,降低水土流失。

在小流域上游沟道侵蚀区,结合河曲县的自然地理概况,因地制宜合理布置沟道防治措施。治理时以减小坡面流量、流速、改变纵坡和增加沟底防冲力为主,采取沟头防护拦挡工程,减轻对沟道的侵蚀冲刷。根据沟头侵蚀情况,采取分散或拦蓄径流的方法,修建多道沟头埂 [7] 。

在沟道侵蚀过渡区,治理时利用其有利地形,抬高沟底,实施缓洪减淤措施,采取护坡拦挡工程,修建土、石、土柳谷坊群,削减洪峰。谷坊工程布置自上而下,按照顶底相照的原则综合配置。

在下游沟道侵蚀沉积区,治理时以控制淤积泥沙,疏通河道为主,采取建小塘坝、拦河坝等水保工程,防止下游洪涝灾害的发生 [8] 。

以河曲县邬家沟流域为例,邬家沟流域通过工程措施进行径流拦蓄。主要包括库、坝、谷坊、水平沟等拦蓄工程。工程总控制面积37 km2,总库容1964 m3有效拦蓄库容1581 m3,见表4。

针对邬家沟流域降雨集中,坡面较陡、汇流较快的自然特点,在沟道内先后建成各类库、坝、塘工程180处,总库容1964万m3,有效拦蓄库容1581万m3。这些沟道工程不仅起到拦泥蓄水的作用,而且也抬高了侵蚀基准,有效地控制了重力侵蚀和沟壑的发展。同时淤成沟坝地1282亩,增加了新的耕地面积。

邬家沟流域的治理是从1958年开始,截止1988年底,全流域累计治理保存面积达到35545.9亩,其中:水平梯田5351.5亩,旱坪地648.5亩,沟坝地1282亩,水地1967.8亩,四田面积共9249.8亩,占治理面积的26%。草地3323.6亩,乔木林11542.5亩,灌木林8259亩,经济林2875亩,林草面积共25,999.1亩,占治理面积的73.1%。大中、小型淤地坝170座、水库1座,塘坝9座、谷坊650座,养殖水面300亩。

截止2010年,河曲县淤地坝坝控面积13.35 km2,总库容208.88万m3,拦泥库容139.63万m3。以县川河为例,2010年县川河流域新增综合治理面积16.95 km2;续建17.06 km2综合治理任务;新建淤地坝19座,新建骨干坝3座,中型坝5座,小型坝5座,完成续建骨干坝3座,续建中型坝3座。

由于河曲县自然地理状况特殊,根据邬家沟流域的治理措施和经验,河曲县水土流失治理的工程措施应以修水平梯田,打坝淤地,引洪灌地为主,打坝淤地可使大量的肥土淤泥,在坝内变成沟底平地,既拦水淤泥又形成平坦肥沃的可耕地;引洪灌地也可以有效的控制河曲县的水土流失。

5. 小结

从几种主要的水土保持措施看,河曲县淤地坝减洪和减沙量占总减洪和减沙量的比例都是最大的,

Table 4. The retaining capacity of all kinds of engineering measures

表4. 各类工程措施拦蓄能力表

造林的减洪和减沙量占总减洪和减沙量的比例其次,两者的减洪和减沙量超过总量的80%,梯田和种草的减洪和减沙量占总减洪和减沙量的比例不到20%。由于河曲县所处的自然地理环境的特殊性,自然因素是造成河曲县生态与环境退化的根本原因,而人为因素进一步加剧了河曲县的水土流失。因此,在河曲县要以发展淤地坝和造林为主的水土保持工程措施为主,同时发展农业措施和生物措施,坚持水土保持工程措施、农业措施和生物措施的有机结合。具体措施包括修水平梯田,打坝淤地,栽植紫穗槐、沙棘等灌木,封禁荒坡,引洪灌地,建设以灌木为主的灌、草、乔相结合的水土保持林。实施治理与生态修复相结合,充分发挥治理效益,提高粮食产量,同时通过大力发展小流域经济,提高项目区农民生活水平,有效治理河曲县水土流失,构成完整的综合治理体系,恢复河曲县生态平衡,促进河曲县经济社会的可持续发展。