1. 研究背景

研究者认为我们的记忆系统在物竞天择适者生存的进化过程中被不断塑造(Klein, Cosmides, Tooby, & Chance, 2002; Tooby & Cosmides, 1992) ,因此记忆系统可能进化得使我们更容易记住那些能够帮助我们生存繁衍的信息。从这个观点出发Nairne等人发现,在想象一个生存相关场景之后,被试的回想成绩显著高于想象其他场景的被试,即生存加工的记忆优势效应(Nairne, Thompson, & Pandeirada, 2007)。随后有研究者对Nairne的实验进行改进和延伸,证实了记忆的生存加工优势效应确实存在(Burns, Hart, Griffith, & Burns, 2013; Klein, 2012)。另外,研究者们还发现不仅仅是针对文字,在刺激材料为图片时,依然存在生存加工优势效应(Otgaar, Smeets, & Van, 2010)。

Hart等人发现与生存加工的优势效应类似,死亡启动的条件下被试的回想成绩也会更好(Hart & Burns, 2012)。之后Hart等人进行了一系列的实验比较生存加工和死亡加工对记忆影响的异同,他们发现和控制组相比,生存加工和死亡加工对记忆有着类似的促进作用(Burns et al., 2013; Burns, Hart, Kramer, & Burns, 2014)。之后有另外一些研究也支持了他们的结论(Bugaiska, Mermillod, & Bonin, 2015)。同时有另外一些研究的结果表明死亡加工虽然能促进记忆但却和生存加工是不同的(Bell, Röer, & Buchner, 2013; Klein, 2014)。

结果的差异可能的原因是生存加工情景和死亡加工情景不匹配导致的。在这些研究中生存加工都采用经典的草原生存场景,即让被试想象在国外的草原上搜集食物躲避野兽生存下去,而死亡场景却在不同的实验中变化很大。

另外在这些研究中研究的记忆主要是针对刺激本身,也就是项目记忆。关于源记忆的研究很匮乏,并不系统。Bröder把屏幕划分为16个区域,在不同的区域内给被试呈现词语,之后让被试判断词语的位置。结果并没有发现生存加工组和中性组的显著差异(Bröder, Krüger, & Schütte, 2015)。Nairne给被试呈现食物或者动物的图片,被试的任务是对收集食物或者捕获动物的难易程度进行评分。当任务被描述成与生存相关时被试对食物或者动物的位置会记忆的更好(Nairne, Vanarsdall, Pandeirada, & Blunt, 2012)。在这些研究中均研究的是位置的源记忆,应当从不同的角度来探究生存加工和死亡加工优势效应是否存在于源记忆。

源信息指的是项目信息以外的其他信息,具体包括获得项目记忆时的各种情景特征,如时空特征、项目本身的视知觉特征、学习者对项目的认知操作特征,以及其他相关的细节特征等(Johnson, Hashtroudi, & Lindsay, 1993)。已有研究证明源记忆是独立于项目记忆的(Shimamura & Squire, 1987; Spencer & Raz, 1995),并且可以通过不同的实验操作来对项目记忆和源记忆产生不同的影响(Bayen, Murnane, & Erdfelder, 1996; Jurica & Shimamura, 1999)。

生存加工优势效应和死亡加工优势效应的一种解释是适应性假设。适应性假设从进化论的角度出发,根据这种解释我们的记忆系统被调整为能帮助我们记住更多与生存相关的信息,这样对我们的生存繁衍是有利的。在记忆与生存相关的信息时同时记住与之有关的情景细节信息对生存是更有益的。考虑到这点,如果生存加工优势效应是因为适应性假设,那么这些优势效应同样应该出现在源记忆上。

2. 实验一

这项研究得到了西南大学伦理审查委员会的批准。在获得每个参与者的书面知情同意之前,提供了对这项研究的完整解释。

实验一以加工情景为源记忆指标,采用3因素被试内设计。每个被试都需要在生存情景、死亡情景和搬家情景下加工词语。每种情景下加工的词语均不一样,加工各情景的顺序被试间进行平衡。最后被试需要判断词语在学习阶段出现在哪种情境下。通过被试对词语的加工情景分类数据进行分析,我们就能知道源记忆有没有表现出生存加工优势效应或/和死亡加工优势效应。

2.1. 被试

我们选取了36名西南大学在校生参加实验一,其中13名男性被试,23名女性被试,所有被试年龄在19岁到24岁之间。

2.2. 实验材料

我们对各个加工情景的指导语进行了修改,使生存场景、死亡场景和中性场景匹配的更好。指导语如下:

生存加工:“首先我们需要你想象这样一个场景:你处在国外一个荒芜人烟的大草原上,没有食物和水的补给。在接下来的几个月里你寻找食物和水,并躲避肉食动物的捕杀,最后救援队把你救了下来”。“我们会给你呈现一下词语,你需要评价这些词语与这个场景的相关程度。有些词语可能是相关的,有些可能是无关的,这都取决于你的判断。你需要用1(非常不相关)到5(非常相关)分来进行评价”。

死亡加工:“首先我们需要你想象这样一个场景:你处在国外一个荒芜人烟的大草原上,没有食物和水的补给。在接下来的几个月里你寻找食物和水,并躲避肉食动物的捕杀,但你没能等到救援队最后死去了”。“我们会给你呈现一下词语,你需要评价这些词语与这个场景的相关程度。有些词语可能是相关的,有些可能是无关的,这都取决于你的判断。你需要用1(非常不相关)到5(非常相关)分来进行评价”。

搬家加工:“首先我们需要你想象这样一个场景:你要搬家到国外一个地方,在接下来的几个月里,你需要找到一个合适的地方,购买一处房子,搬运你的东西”。“我们会给你呈现一下词语,你需要评价这些词语与这个场景的相关程度。有些词语可能是相关的,有些可能是无关的,这都取决于你的判断。你需要用1(非常不相关)到5(非常相关)分来进行评价”。

2.3. 实验流程

被试来到实验室后被指示坐在电脑前。详细地给被试读指导语,确定其明白实验内容后开始学习阶段的任务。在学习阶段每名被试需要在生存情景、死亡情景和搬家情景下分别判断30个词语与对应场景的相关程度,每个词语的呈现时间固定为5 s。被试不会被告知之后有再认词语以及加工情景判断的任务。5 min算数任务后,被试需要对180个词语进行判断。其中包括学习阶段的90个词语和90个新的词语。被试需要判断词语是否在学习阶段出现过。如果判断为出现过则需要进一步判断是在哪个加工情景下出现的,生存场景,死亡场景,搬家场景或者不确定;如果判断词语为没有出现过的则进行下一个词语的判断。

2.4. 结果

对生存加工、死亡加工和搬家加工情景下的词语正确再认数据进行重复度量分析,结果显示F(1,35) = 1372.64,p < 0.001。成对比较显示生存加工和死亡加工情景下的词语再认正确率无显著差异,搬家加工情景下的词语正确再认率要高于生存加工和死亡加工,显著性分别为p = 0.065和p = 0.081。结果如图1所示。

对生存加工、死亡加工和搬家加工情景下的词语正确分类数据进行重复度量分析,结果显示F(1,35) = 356.68,p < 0.001。成对比较显示生存加工和死亡加工情景下的词语再认正确率无显著差异,搬家加工情景下的词语正确再认率要边缘显著高于生存加工和死亡加工,显著性分别为p = 0.083和P = 0.098。结果如图2所示。

Figure 1. Average number of words recognized correctly in three processing scenarios for Experiment 1 (error bars indicate 95% confidence interval)

图1. 实验一中三种加工情景下出现的词语正确再认个数(误差线表示5%的误差)

Figure 2. Average number of words classified correctly in three processing scenarios for Experiment 1(error bars indicate 95% confidence interval)

图2. 实验一中三种加工情景下出现的词语正确分类个数(误差线表示5%的误差)

2.5. 讨论

与假设不同,实验一的结果不论是再认还是分类成绩都没有表现出生存加工优势效应和死亡加工的优势效应,反而是搬家加工情景的中性组成绩要边缘显著高于生存加工组和死亡加工组。参照以往的研究,也有一部分实验并未发现生存加工或死亡加工的优势效应。但在这些研究中生存加工或死亡加工和中性组也都是没有显著差异的,并不会比中性组的记忆成绩更差。考虑到我们的实验一与以往的研究有一个很大的不同,即在以往的大多研究中加工情景是被试间的变量,每个被试只需加工某一种情景,而在我们的实验一中各种加工情景是被试内的变量,每个被试都需要加工三种情景,这可能增加了被试的记忆负担量。而且经过我们对指导语的修改后,生存情景和死亡情景变得很相似,这种相似性可能在词语分类时给被试更多的混淆,从而导致生存加工组和死亡加工组的被试成绩下降。

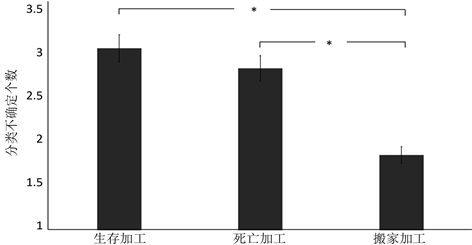

因此我们对三种情景的词语在分类阶段分为不确定选项的词语个数进行了重复度量分析。结果发现存在加工情景的显著主效应,F(1,35) = 21.227,p < 0.001。成对比较显示生存组和死亡组分类不确定的词语个数无显著差异,但生存组和死亡组均显著高于搬家组,显著性分别为生存组 > 搬家组,p = 0.030,死亡组 > 搬家组,p = 0.034。结果如图3所示。

这与我们的分析是一致的:生存加工和死亡加工的情景相似性给被试造成了过多干扰,从而无法体现出生存加工优势效应和死亡加工优势效应。为了避免多种情景给被试带来的记忆负担量和干扰,实验二中的加工情景我们采用被试间的实验设计。

3. 实验二

实验二以加工次数为源记忆指标,采用2(加工次数) × 3(加工情景)混合设计。其中加工情景为被试间变量,每个被试只做某一个情景的加工。加工次数为被试内变量,每个被试加工的词语中有一半出现一次,另一半出现两次,词语的呈现顺序随机。最后被试需要判断词语是否在学习阶段出现过以及出现了多少次。通过比较生存加工组、死亡加工组和搬家加工组中被试对词语出现次数的判断正确率就可以知道源记忆是否表现出来生存加工优势效应或/和死亡加工优势效应。本实验同样得到了西南大学伦理审查委员会的批准。在获得每个参与者的书面知情同意之前,提供了对这项研究的完整解释。

3.1. 被试

我们选取了54名西南大学在校生参加实验一,其中17名男性被试,37名女性被试,所有被试年龄在19岁到25岁之间。实验二与实验一的被试没有重复的人。

3.2. 实验流程

被试来到实验室后被指示坐在电脑前。详细地给被试读指导语,指导语同实验一。确定其明白实验内容后开始学习阶段的任务。在学习阶段被试需要在生存情景、死亡情景或搬家情景下判断60个词语与对应场景的相关程度,每个词语的呈现时间固定为5 s。其中30个词语出现一次,30个词语出现两次。被试不会被告知之后有再认词语以及加工次数判断的任务。5 min算数任务后,被试需要对120个词语进行判断。其中包括学习阶段的60个词语和60个新的词语。被试需要判断词语是否在学习阶段出现过。如果判断为出现过则需要进一步判断在学习阶段出现了几次,一次,两次或者不确定;如果判断词语为没有出现过的则进行下一个词语的判断。

3.3. 结果

首先对三个组词语的正确再认情景进行了重复度量分析,发现加工情景的主效应显著,F(2,51) = 5.137,

p = 0.009。进一步分析显示生存加工组的正确再认成绩显著高于搬家加工组,p = 0.003;死亡加工组的正确再认成绩边缘显著高于搬家加工组,p = 0.052;生存加工组和死亡加工组的再认成绩差异不显著。结果还表明词语的加工次数也存在显著的主效应,三个组中加工两次的词语再认正确率显著高于加工一次的词语,显著性均小于0.05。结果如图4所示。

我们随后又对词语加工次数分类的数据进行了分析。结果显示存在显著的加工情景主效应,F(2,51) = 9.263,p < 0.001。生存加工组加工次数判断正确的词语个数显著高于搬家加工组,p < 0.001;死亡加工组加工次数判断正确的词语个数显著高于搬家加工组,p < 0.001;生存加工组和死亡加工组加工次数判断正确的词语个数无显著差异。进一步分析显示加工一次的词语分类正确的个数在三个加工组之间无显著差异;而加工两次的词语,生存加工组和死亡加工组判断正确的个数均显著高于搬家加工组,显著性均达到p < 0.001,生存加工组和死亡加工组之间无显著差异。另外,在搬家加工组中,加工两次的词语正确判断的个数显著小于加工一次的词语,p = 0.023。结果如图5所示。

3.4. 讨论

在词语再认方面我们重复出了生存加工优势效应和死亡加工优势效应,生存加工和死亡加工组的被

Figure 3. Average number of words classified to “not sure” in three processing scenarios for Experiment 1 (error bars indicate 95% confidence interval)

图3. 实验一中三种加工情景下出现的词语正确分类不确定个数(误差线表示5%的误差)

Figure 4. Average number of words recognized correctly in three processing scenarios for Experiment 2 (error bars indicate 95% confidence interval)

图4. 实验二中三个加工组词语再认正确个数(误差线表示5%的误差)

Figure 5. Average number of words judged correctly for processing times in three processing scenarios for Experiment 2 (error bars indicate 95% confidence interval)

图5. 实验二中三个加工组词语加工次数判断正确个数(误差线表示5%的误差)

试再认成绩均显著高于搬家加工组。一方面我们的研究结果支持生存加工和死亡加工的优势效应,另一方面也说明了本研究中我们给予被试的生存情景和死亡情景的有效性。生存加工组和死亡加工组的再认成绩并无显著差异,说明两者的效应很可能是相似的,至少不是完全不同的。生存和死亡本就是息息相关的两个话题,说起生存难免会想到死亡,想象死亡又难免联想生存。从这点考虑生存和死亡对记忆的促进效果也应该是类似的。出现两次的词语正确再认率显著高于加工一次的词语是料想中的结果,加工两次的词语加工深度要比加工一次的词语更深。

词语加工次数判断方面我们同样发现了生存加工优势效应和死亡加工优势效应,生存加工和死亡加工组的被试判断成绩显著高于搬家加工组。但是差异却主要体现在加工两次的词语上。生存组和死亡组在判断加工一次和两次的词语时差异不显著,而搬家组的被试判断加工两次的词语正确率却要显著低于加工一次的词语。从结果来分析,生存组和死亡组在评价词语与场景相关程度的任务中比搬家组更容易潜意识地记住刺激是否重复出现过,因此在后续的词语加工次数判断任务中表现的比搬家组更好。搬家组只是做词语与场景相关程度评分任务,源记忆并没有得到促进,因此在词语加工次数判断任务中表现的不如生存组和死亡组。搬家组的之所以对加工两次的词语判断正确率显著低于对加工一次词语的判断正确率,可能是因为被试在专注于项目记忆的任务时对于与项目相关的源信息加不清晰,对之后的判断任务产生了干扰。生存加工组和死亡加工组的成绩差异不显著说明生存加工和死亡加工优势效应对源记忆同样有着相似的促进效果。

4. 总结

本研究进行了两个研究,实验一和实验二分别从加工源和加工次数两个角度来研究生存加工优势效应和死亡加工优势效应是否同样适用于源记忆。实验一我们不仅没有发现源记忆的生存加工或死亡加工优势效应,而且在再认成绩上也没有重复出生存加工或死亡加工优势效应。结合数据我们分析很可能是因为被试内的实验设计加上相似度极高的生存加工场景和死亡加工场景对被试产生了干扰使其成绩下降。因此实验二中我们采用被试间的设计,从词语加工次数的角度出发再次研究。实验二不仅在词语再认阶段重复了生存加工和死亡,在词语加工次数判断任务中,生存加工组和死亡加工组也都表现出了优势效应,显著高于搬家加工组。而且生存加工和死亡加工组的源记忆成绩也是没有显著差异的。这就说明记忆的生存加工优势效应和死亡加工优势效应不仅表现在项目记忆上,同样存在于源记忆。而且不论项目记忆还是源记忆,生存加工和死亡加工优势效应都是有相似的促进作用。

本研究支持了生存加工和死亡加工对记忆的优势效应,进一步证明了该优势效应同样适用于源记忆。但是生存加工和死亡加工究竟是怎么影响记忆的,其机理是什么,这也是一个需要我们继续研究和解决的有趣问题。