1. 引言

湿地是指天然的或人工的、永久的或暂时的沼泽地、泥炭地或水域地带,带有静止或流动、淡水或半咸水及咸水水体,包括低潮时水深不超过6 m的海域 [4] [5] 湿地生态系统服务是指人类从湿地中获得的效益 [6] 。湿地可以提供重要的生态系统服务功能 [7] 。《全国湿地保护“十三五”实施规划》的出台标志着我国湿地从“抢救性保护”阶段迈入“全面保护”新阶段,也标志着湿地保护工作提升到了新的高度。

湿地生态需水量对湿地生态系统功能的发挥具有直接影响,因此,必须对湿地生态需水量进行更为深入的研究。生态需水量的研究起源于保障河道航运功能和保障渔业发展 [8] [9] [10] [11] 。其研究可大体分为两种方法;生态功能法和水文-生态法。生态功能法是以湿地生态系统的组成及功能特征为基础,对其中涉及到的各种需水量分项计算,包括湿地植物需水量、生物栖息需水量、湿地土壤需水量、防止盐水入侵需水量、防止岸线侵蚀及河口生态环境需水量、净化污染物需水量等 [12] [13] 。各湿地需水量中,植物需水量土壤需水量、生物栖息地需水量的研究最多、应用最广 [14] [15] [16] [17] ,其他湿地需水量,如补给地下水需水量 [18] [19] [20] 、防止盐水入侵需水量、水面蒸发需水量 [21] 、净化污染物需水量以及河流输沙需水量 [22] 也均有研究。水文-生态法是融合的生态学和水文学方法,其水文参数可为水量、流速、水位等 [23] ,具体方法包括水量平衡法 [24] [25] [26] 、生态水位法 [27] [28] 、物质平衡 [29] 等。纵观国内外研究,目前湿地生态需水量主要存在以下研究不足:1) 生态功能法在各种需水量分项计算过程中存在重复计算问题,且主要集中在湿地生态系统某一或某几个生态功能的需水量,缺乏整体性思维;2) 水文-生态法无法获得类似于生态功能法那样具体的分项需水量。

基于研究湿地生态需水量的重要性以及目前研究的不足,结合上述两种方法,试图通过水量平衡建立各生态需水量之间的动态平衡关系,全面构建适合湿地生态系统保护的顶层设计,一方面将增加各类湿地生态需水量之间的联系,构建起基于生态需水量湿地保护新框架,丰富湿地生态保护的理论基础,发挥湿地的生态服务功能;另一方面,为下一步从全局的角度科学合理的配备生态用水和湿地生态保护提供科学依据。

2. 理论基础

不同专业背景的学者对湿地生态需水量理解不尽相同,大体可分为环境需水和生态需水两部分。有些学者从环境需水的角度论述,将湿地生态需水量定义为维持湿地生态系统水分平衡所需要的水量,其中包括水热平衡、水量平衡、水沙平衡和水盐平衡。如,刘昌明 [16] 等。有些学者则从生态角度论述,提出了湿地生态环境需水量即维护湿地生态正常,每部分生态因素需水之和,并将湿地生态需水和湿地环境需水割裂开来。如崔保山、杨志峰 [17] [18] [19] [21] 。根据生态系统的定义,生态系统是一定空间内有机生物与无机环境所构成的有机整体。本文将湿地生态需水量定义为维持湿地正常生态系统所需需水量,其中生态需水量包含环境需水量。

3. 研究方法

3.1. 湿地生态需水分项计算方法

满足湿地生态功能的需水类型主要包括:满足各种生态功能需水量包括湿地植物需水量(认为其等于植被蒸散发需水量);湿地土壤需水量;生物栖息地需水量;补给地下水需水量;防止盐水入侵需水量;水面蒸发需水量;净化污染物需水量以及河流输沙需水量。

本文通过查阅湿地生态需水量相关文献,对相应公式进行演化、推理,得到各生态需水量的计算公式(表1)。

3.2. 系统论下的湿地生态需水量模型构建

地表流域系统的水量平衡方程遵循整体性原理、相关性原理和动态性原理。湿地生态系统需水量与地表水系统密切相关,因此选择地表流域系统的水量平衡方程为起点,应用严密的数学方法推导,探索各湿地需水量之间的相关性,构建基于生态需水量及系统论的湿地生态系统理想状态模型。

地表流域系统的水量平衡方程,即

(1)

其中,

为瞬时地表水蓄变量;

为瞬时降雨量;

为瞬时径流输入;

为瞬时径流输出;

瞬时蒸发输出。

将式(1)展开得式(2):

(2)

其中,

和

分别为瞬时区域外地表水入流和地下水入流;

和

分别为瞬时地表径流输出量和地下径流输出;

、

和

为土壤水蒸发速度、植物水蒸发速度和水面水蒸发速度。

由于需水量为正值,对式(2)等号两侧积分得:

(3)

Table 1. Computing method of water requirement

表1. 各需水量的计算方法/m3

式中

即t时间内的蓄水量;

为t时间内的地表径流差;

为t时间内的降水量;

为t时间内地下水变化量;

为t时间内的蒸散发量。

由式(3)进一步推导得:

(4)

其中t取1年,之后的研究都将以年为研究周期。

为总蓄水量年变化量;

为地表年径流量差;

为补给地下水(渗漏)需水量,考虑湿地补给地下水的功能,认为

,则

;

土壤蒸散发年需水量,

;

为植物需水量,

;

为水面年蒸发量,

;

年降水输入量。

由于,总蓄水量年变化量为土壤水储水量差(

)与地表水蓄水量差(

)之和,又有,土壤水储水量变化量为年末土壤储水量(

)与年初土壤储水量(

)之差(假设

)和地表水蓄水量变化量为年末地表水蓄水量(

)与年初地表水蓄水量(

)之差(假设

),将以上表达式代入式(4)可得到式(5),即建立起状态变量(

、

、

和

)与输入变量(

、

和

)、输出变量(

、

和

)之间的等式关系:

(5)

至此,建立起湿地系统的各生态需水量之间的动态平衡方程,满足平衡方程即可达到在特定管理目标下的理想状态。特定生态管理目标下的湿地生态系统的理想状态是指,在特定的管理目标下(如满足净化污染物需要等),湿地系统各项生态功能发挥最为均衡,实现整体功能最大化健康发展。

4. 结论

由于湿地本身是复杂的自然生态系统,要实现湿地生态功能最大化必须以系统论为基础,关注湿地各生态功能之间的联系,宏观调控湿地各生态需水量,在特定的生态管理目标下实现湿地生态服务功能最大化。本文即立足于系统论,在不考虑周边地区城市生活及工农业用水的情况下,结合水文–生态法和生态功能法,利用生态需水量探讨在特定管理目标下的湿地生态系统,为湿地生态系统的保护提供理论依据,主要研究内容及成果体现在以下几个方面:

1) 本文在计算生态需水量时,充分考虑了各种生态功能的生态需水量之间的相关性,避免了当前生态需水量的计算过程中的重复计算问题。

2) 结合水文–生态法和生态功能法,通过地表水系统水量平衡方程进一步推到,探索得到各湿地需水量之间与水量平衡方程中物理量之间的联系,建立湿地各需水量之间的动态平衡方程,实现了湿地各需水量直接的联系。

方程的等式左侧为状态变量年末地表水蓄水量(

)、年初地表水蓄水量(

)、年末土壤储水量(

)、年初土壤储水量(

)构成,右侧为输入变量(地表年径流量差(

)、补给地下水(渗漏)需水量(

)和年降水输入量(

))和输出变量(土壤蒸散发年需水量(

)、植物需水量(

)和

为水面年蒸发量)。

5. 讨论

理想状态模型即湿地各需水量之间的动态平衡方程将为湿地保护提供一个有效的顶层设计,下面针对几种主要的湿地管理目标讨论模型在湿地保护中的应用。

5.1. 基于地表水蓄水量的湿地理想状态模型的应用

与地表水蓄水量相关的湿地需水量类型包括:生物栖息需水量,净化污染物需水量和河流输沙需水量。

首先定义湿地净化污染物最大排放量时的湿地蓄水量(

)和最大含沙量时湿地蓄水量(

)。

;

(6)

其中

为换水周期。

其次,将式(5)移项得到式(7)

(7)

当需保证植物生长,净化污染物和河流输沙要求时,具体的调控方式为:首先将湿地净化污染物最大排放量时的湿地蓄水量(

)、最大含沙量时湿地蓄水量(

)和生物栖需水量(

)分别于方程中年末地表水蓄水量(

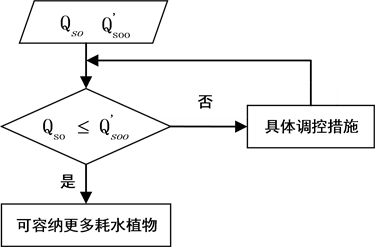

)的计算值比较,根据比较结果相应采取不同的调控措施(图1)。

5.2. 基于土壤需水量的湿地理想状态模型的应用

当需要满足土壤需水量湿地管理目标时,式5可以转化为:

Figure 1. Control based on surface water storage

图1. 基于地表水蓄水量的调控

Figure 2. Control based on soil water requirement

图2. 基于土壤需水量的调控

(8)

根据上述方程,具体的调控方式是将湿地土壤需水量(

)与方程中计算得到的年末土壤储水量(

)比较,根据比较结果相应采取不同的调控措施(图2)。

本文应用理想状态模型以常见的湿地管理目标(满足生物栖息、净化污染物、河流输沙和土壤需水量)为例,探索了理想状态模型的实践意义。理想状态将实现对湿地生态系统各需水量的宏观调控,丰富了湿地保护的理论基础,同时,为不同管理目标下的湿地保护工作提供了强大的理论依据。本文只提供阐明宏观理论支持,具体研究方法有待进一步完善。