1. 引言

城市扩张在空间上表现为作用于乡村与城市之间,时间上发生于乡村土地利用方式向城市土地利用方式转换的过渡期。地表覆盖结构可理解为某一区域内地表覆盖类型在质和量上的对比关系,以及组合形成的一定格局或图式,包括数量结构和空间结构两方面 [1] 。在城镇化的过程中,城市规模的扩张往往伴随着地表覆盖类型的变化,它可以反映出人类活动对生态环境改变的强度,因此城市地表覆盖变化分析以及驱动机制的研究对城市规划及科学管理变得至关重要。城市地表覆盖包括人造覆盖、河流水体、绿地植被及农田耕地,其结构直接影响着城市生态系统服务功能,对于评价城市生态系统健康状况与人居环境质量具有重要的理论与现实意义 [2] 。

中国和苏丹虽然同时作为发展中国家,但国家城市化水平、发展轨迹及的自然、社会经济等条件的不同,造成地表覆盖结构存在显著差异。在全球城镇化的背景下,非洲城市起步较晚,但发展势头迅猛,并在今后的一段时间里,仍将保持快速城镇化的发展态势。中国城市武汉与非洲城市喀土穆空间布局相似,也由三镇组成,即:喀土穆、北喀土穆和恩图曼,三镇之间有桥相连,穿城而过的是尼罗河的两条支流青尼罗河和白尼罗河,就像武汉由长江和汉江分为武昌、汉口和汉阳三镇一样。两城市于1995年建立友好城市关系。

虽然目前对单个城市或一个区域的地表覆盖变化及结构分析的研究不少 [3] [4] ,但大多集中在经济发达地区 [5] [6] 。目前研究都是运用遥感影像解译的方法,因为数据源分辨率不高,采取的分类方法不一样,故而分类后精度并不高。另外,对两个跨洲,且发展水平不一的城市的对比研究还相对空白。基于上述背景,本文以非洲城市喀土穆与中国城市武汉为研究对象,利用全球30米分辨率地表覆盖数据,结合多时相遥感影像和社会经济统计数据,以城市扩张为前提,对武汉与喀土穆的地表覆盖在时间变化、空间变化、结构变化方面进行对比,发现在景观格局尺度下,地表覆盖斑块的分布规律,并分析两城市差异的驱动机制。通过本文研究,反馈两城市的城市扩张变化,理解城镇化差异的原因,对两城市的可持续发展及相关规划研究提供基础数据和分析支持,从而对创造资源节约、环境友好型的新型城市有一定的借鉴意义。

2. 研究区概况

2.1. 武汉

武汉,中国湖北省省会,位于长江中下游平原,江汉平原东部。世界第三大河长江及其最大支流汉水横贯市境中央,将武汉城区一分为三,形成武昌、汉口、汉阳三镇隔江鼎立的格局。历史上长江与汉水多次改道易位,也影响着汉口、汉阳的大小和形态。武汉作为华中地区的区域中心城市,良好的区位优势和自身适宜建设发展的地形地貌在经济发展中起到了非常重要的作用。

2.2. 喀土穆

苏丹是非洲面积第三大的国家,位于非洲东北、红海沿岸、撒哈拉沙漠东端。其首都喀土穆由三镇组成,即:喀土穆、北喀土穆和恩图曼,三镇之间有桥相连。喀土穆作为苏丹的首都中心,丰富的自然资源带给喀土穆无限的发展商机,吸引越来越多的苏丹人民到这里居住工作。喀土穆亦是苏丹铁路、水路和航空的中心,经济结构单一,以农牧业为主,工业落后,基础薄弱,对自然及外援依赖性强。北喀土穆是工业区,集中了全国的大工厂。而恩图曼作为全市商业较为集中的地方,形成了一个较大的商业都市。

3. 数据来源和研究方法

3.1. 数据来源

30米分辨率的遥感影像被认为是用于描述全球地表覆盖及其变化的最佳尺度,“全球30米地表覆盖数据”是2000年和2010年两个基准年的GlobeLand30产品,其中包括人造覆盖物、河流水体、湿地、苔原、冰川积雪、草地、裸地、耕地、灌木及森林的十类地表覆盖类型。在空间分辨率、时间分辨率及分类精度等方面均达到国际领先水平,根据第三方验证,该产品分类精度为83% [7] 。

本文基于此数据,利用行政区划数据对研究区地表覆盖数据进行裁剪、空间统计,得到地表覆盖类型的统计和变化量,从而以定量方式描述人类活动对自然环境的影响程度。其中人造覆盖用地指城市和农村地区的非农业生产建设用地,包括建筑物连片的中心城区、近郊内与城市有着密切联系的其他城市建设用地以及农村地区的非农业生产用地,是反映人类活动强度和评价用地扩展态势的重要指标 [8] [9] 。城市绿地指草地,森林及灌木,是城市生态系统的重要组成部分,具有改善城市环境、净化空气,增强湿度的作用。城市水系主要包括河流、湖泊、湿地等,其拥有丰富的自然人文景观、开阔的视域,是城市重要的生态廊道。

3.2. 人造覆盖扩展变化分析

本文为了便于描述城市范围内人造覆盖物与时间序列的关系,选取面积增长率、扩张速度、扩展强度、空间重心指数四个指标来定量描述地表覆盖面积和结构变化的总态势。

3.2.1. 扩张速度

城市扩张速度指的是某空间单元在研究时期内建成区的年平均扩张面积,可定量分析城市建成区扩张速度的快慢。其计算公式为

(1)

上式中,V表示年扩张速度;Ua和Ub分别表示研究初期与末期的城市建成区面积;T为时间跨度。根据划分标准来确定年均扩张速度,即:高速扩张(>10 km2/年);快速扩张(6 km2~10 km2/年);中速扩张(2 km2~6 km2/年);低速扩张(<2 km2/年)。

3.2.2. 扩展强度

扩展强度指数是指研究区域在研究时段内的城市用地扩展面积占用地总面积的百分比。实质是用研究区的用地面积对其年均扩展速度进行标准化处理。计算公式为:

(2)

上式中,R为城市扩展强度,Ua和Ub分别为研究初期与末期城市用地面积,T为时间跨度。通过空间扩展强度指数的划分标准为:高速扩张型>1.92;快速扩张型1.05~1.92;中速扩张型0.59~1.05;低速扩张型0.28~0.59;缓慢扩张型0~0.28。

3.2.3. 城市空间重心指数

城市空间重心是描述城市空间分布的一个重要指标。它是城市保持均匀分布的平衡点,可通过对各城市地块的几何中心坐标值加权平均求得。计算公式为:

(3)

式中,Xt、Yt分别为t时间城市用地重心坐标,Xi、Yi为第i个城市地块的几何中心坐标,Cti为第i个地块面积。

重心的转移距离计算分式为:

公式中的d代表转移的距离;X1、Y1表示转移后的重心坐标;X2、Y2表示基准年的重心坐标。

通过跟踪不同时期城市空间重心的移动,能够得到城市扩展方向变化的轨迹。根据多个时期的重心变化,可以预测城市的空间发展趋势。

4. 结果

4.1. 两城市地表覆盖面积变化特征

4.1.1. 人造覆盖

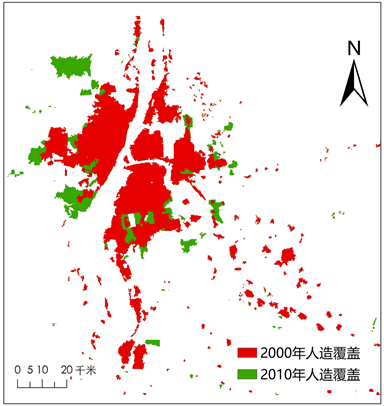

对两城市2000、2010年两期地表覆盖数据提取出人造覆盖范围。通过计算可发现,2000~2010年的十年间,随着经济发展和城市化的不断深入,喀土穆与武汉人造覆盖面积都有一定数量的增加(如图1(a),图1(b))。

由表1可知,武汉城市人造覆盖面积从573 km2上升至610 km2,面积增加不甚明显,仅有37 km2。一环线和二环线内的新增用地建设发展已接近饱和,扩张区域主要集中在主城三环线上及外围地区。空间扩展强度为0.63,属于中速扩张型。三镇均表现为边缘式扩张模式,其中,汉阳区的西南部以轴线继续向西向南边缘式扩展;西北部增加建成区主要是环金银湖区域,以吴家山海峡两岸科技产业园为基础边缘式扩展;东北部新增建成区主要是阳逻经济开发区,东部新城组群是以长江深水港口为依托,以重化工产业基地、能源基地和集装箱转运基地为主导,包括阳逻新城;东南方向的新增建成区是以东湖新技术开发区为依托,以光电子产业和科教研发产业等高新技术产业为主导而发展起来的职住功能综合平衡的科技新城组团集群,包括豹澥新城和流芳组团。

与此同时,喀土穆城人造覆盖面积从2000年685 km2上升至2010年839 km2,面积增加了154 km2,面积增长率为22.45%。具体表现在尼罗河西侧的恩图曼城市外围发生飞地式增长,而东侧的北喀土穆和喀土穆表现为填充式扩张与边缘式扩张。十年间喀土穆城市建成区空间扩展强度为2.44,属于高速扩张型。

(a)

(a)  (b)

(b)

Figure 1. (a) Artificial cover change map of Wuhan during 2000 to 2010; (b) Artificial cover change map of Khartoum during 2000 to 2010

图1. (a) 2000~2010年武汉人造覆盖变化图;(b) 2000~2010年喀土穆人造覆盖变化图

Table 1. Artificial cover area and related indexes of Wuhan and Khartoum during 2000 to 2010

表1. 2000~2010年武汉与喀土穆人造覆盖面积及相关指标

在扩张速度上,表现为每年以15.38平方公里的速度进行扩张,达到高速扩张程度。其中,恩图曼北部与南部的飞地式新增人造覆盖主要为居住用地,这是因为这此十年间,喀土穆人口激增需要大量的居住用地来安置。

4.1.2. 其他覆盖类型

武汉与喀土穆都是被江河分割为三镇的城市,因为武汉还是拥有众多河流湖泊的城市,所以武汉河流水体的面积要远远地高于喀土穆(如表2)。

同时城市建设。武汉河流湖泊的面积有一定的减少,这是由于因为城市发展的需要而出现的围湖造地的现象所致。武昌有许多大型湖泊,东湖、沙湖、南湖、汤逊湖等湖泊大大限制了城市用的扩展,导致了现在武昌的城市发展方向;汉口向北、西发展也受到了水体的影响;汉阳的墨水湖、南太子湖、三角湖将用地分割开来,汉阳区由于用地的限制,城市发展早已向南跃过墨水湖、南太子湖往沌口新区发展,新增人造覆盖也基本分布在沌口新区。武汉有起伏的群山,贯穿武昌和汉阳市区,东起武昌九峰山一带,西止汉阳的锅顶山,断续延长约40公里。群山虽不巍峨挺拔,却也蜿蜒多姿、特别是位于市区的山丘,为城市绿化、改善区域小气候起到良好的生态作用。然而通过森林资源调查,武汉在早年间造林、护林,保护自然生态平衡工作中仍存在着一些问题,造成2010年植被覆盖比2000年减少了17.5%。原有森林面积不断减少,采石炮声不断、石块横飞、林木被毁、岩石裸露,很多山体失去了旅游观光的价值。

2000年喀土穆城市内部几乎没有开敞的绿地空间,但据2010年喀土穆Gobeland30数据显示,其城市内部有大片的新增绿地,从2000年的78.4 km2增加到2010年的365.4 km2,面积增长率为78.5%。结合卫星遥感影像发现,是技术人员将耕地错误的分类为绿地,耕地分布在城市中间,城市内部的耕地被人造覆盖包裹,故而耕地呈现楔形结构镶嵌在人造覆盖中。由于喀土穆周边有大面积的荒地,人造覆盖的扩张主要是占用荒地的结果。喀土穆地表覆盖结构较为单一,除了大量的耕地和荒地,其他覆盖类型都较少。

4.2. 两城市地表覆盖空间分布格局

两江交汇的区位优势有利于客货运输的集散和转运,是两城市发展的主要条件。人们早期对其水运交通功能方面的依赖随着社会的发展以及水运交通重要性的下降,主要演变为景观方面。这种“趋江效应”使得江河便成为两城市形态发展的重要轴线。

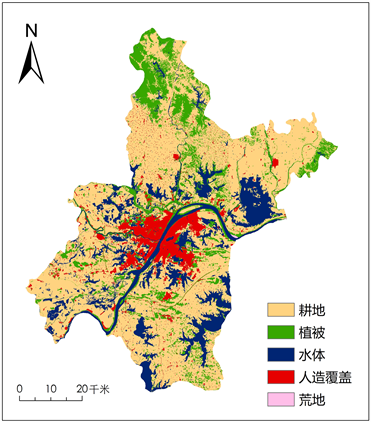

2000年至今,武汉主城区的空间格局变化不大,用地布局也受众多江河流域、湖泊水体的限制。西南方向上,沌口片区沿与三环线相连的东风大道和国道318轴向向周边地区扩展形成综合发展走廊。在空间形态方面,武汉逐渐演化为以主城区为核心,依托区域性交通干道和轨道交通组成的复合型交通走廊,由主城区向外沿阳逻、豹澥、纸坊、常福、吴家山、盘龙城等方向构筑六条城市空间发展轴,集合新城组团,相应布置六大新城组群,在各组群居中位置分别建设六大组群中心,各组群间以大东湖、

Table 2. Other cover type area changes of Wuhan and Khartoum during 2000 to 2010

表2. 2000~2010年武汉与喀土穆其他覆盖类型面积变化

武湖、府河、汤逊湖、青菱湖、后官湖等生态绿楔和开敞空间相隔离,共同构成都市发展区以交通为导向的有机生长的“轴向组群式”城市空间拓展形态(如图2(a),图2(b))。通过城市空间重心指数计算,武汉空间重心向东北方向偏移了1006米。另一方面,由于武汉河流湖泊众多,其城市形态与地理水系有较大关系,城市紧凑度指数较低。2000~2010年武汉河流水体整体上呈现有所减少,市内几乎所有的湖泊有边缘式缩减,特别是汉阳南部,出现了严重的填湖现象。

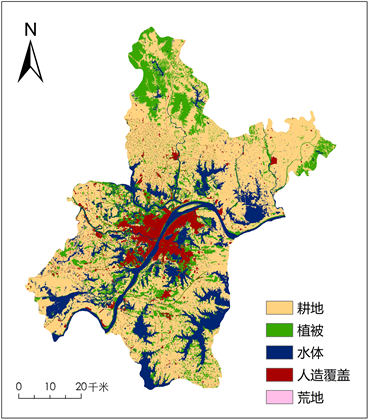

喀土穆人造覆盖扩张区域主要集中在主城外围地区,尤其是恩格曼的西北、正西及西南部三大斑块,呈大面积开拓态势扩展。在东部方向,原有市域范围内新增用地建设发展已接近饱和,因而沿外围零星扩张。然而,东南部区域由于特殊原因,发展还在高速进行中,呈内部填充式扩张。城市在面临巨大的发展压力的同时,西南方向上,大片土地进行了成片的集约开发建设,在空间上与老城区连成一个整体(如图3(a),图3(b))。除此之外,通过城市空间重心指数计算,喀土穆城市空间重心向西南方向偏移了1493米。喀土穆城市人造覆盖的快速增长主要是移民造成的。因国内流离失所者的到来,大量人口集聚在首都,喀土穆经历了快速的城市化,其新增人造覆盖基本为高密度、低层数、低容积率的居住用地。虽然城市中心区及其毗邻的人口稠密的居民区在不断扩展,但是结合遥感影像发现,因为没有合理城市规划及基础设施建设,城市空间不太理想、城市边缘地区也形成了典型的贫民窟。2000年,喀土穆城市范围内绿地植被覆盖率较低,基本没有大型公园、森林等绿色空间,只有恩图曼的西南部,沿尼罗河有一条绿色廊道;而城市外围又被大片的荒地所包裹,整体来说城市环境质量较差。

4.3. 土地覆盖结构差异

不同类型的城市具有不同的土地覆盖结构形式。中国与苏丹作为不同发展阶段的两个国家,城市形态与内部地表覆盖结构差异显著,从而对环境质量产生了不同程度的影响。从整体和内部结构来看,两城市的发展均以“摊大饼”式由市中心向外围快速圈层蔓延,但武汉总体呈现紧凑格局,人造覆盖扩张

(a)

(a)  (b)

(b)

Figure 2. (a) Land cover map of Wuhan in 2000; (b) Land cover map of Wuhan in 2010

图2. (a) 2000年武汉地表覆盖图;(b) 2010年武汉地表覆盖图

(a)

(a)  (b)

(b)

Figure 3. (a) Land cover map of Khartoum in 2000; (b) Land cover map of Khartoum in 2010

图3. (a) 2000年喀土穆地表覆盖图;(b) 2010年喀土穆地表覆盖图

以占用周边其他类型用地为主。然而喀土穆市人造覆盖的增长速度表现出随时间大幅增加的态势,飞地式增长和连片式蔓延造成空间结构的松散。

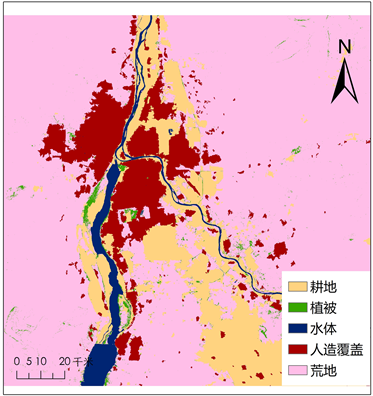

武汉地表覆盖结构整体上变化较慢,人造覆盖面积增长较少,同时其他覆盖类型变化较小,这是因为武汉城市蔓延是维持城市GDP高速增长时对用地的需求,而伴随着对城市用地的高强度高密度高容积率开发。由表3可知,武汉城市扩张用地47%来源于植被与湖泊,这是因为武汉是个多湖多山的城市,山湖环绕限制了城市扩展空间,但人口的持续增加导致城市蔓延不得不侵占植被与湖泊来进行发展。另外与人造覆盖空间联系较为紧密的耕地斑块,在城市扩张时被侵占(如图4(a)),这是由于城市规划发展过程中并未对耕地制定严格的保护政策。

喀土穆是典型的荒漠城市,拥有大量的荒地,但其又是农业大国,所以也有数量可观的耕地,且分布在河道两侧。十年间人造覆盖面积大幅增加,主要是侵占荒地的结果,耕地、植被和水体的转化量仅不到10%(表3)。因为青白尼罗河的交汇,南喀土穆的土地质量较好适合发展农牧业,所以喀土穆人造覆盖扩张区域主要集中在西侧的恩图曼。如果只考虑城市生态环境仅与这三类地表覆盖类型的面积有关,那么喀土穆在2000~2010年的十年间,城市生态环境质量并没有太多的改善。特别是在恩图曼与喀土穆的老城区,房屋低矮整齐但却没有相应的绿色开敞空间。

4.4. 驱动因素分析

中国与苏丹国情的差异使得两国在城市规划过程中执行的具体方针政策不同。在国家对外开放政策的指引下,武汉各类经济开发区、高新技术开发区、科技园等如雨后春笋般兴起,它们一般都取得了良好的经济效益和社会效益,且发展势头喜人。继建设吴家山海峡两岸科技园、武汉经济技术开发区和东湖新技术开发区后,高新技术产业功能的向东拓展成为三镇空间拓展的新动力。城市蔓延蛙跳式、边缘式增长态势明显;喀土穆因为要安置涌入城市的大量人口,在此十年间主要以飞地、连片式增长模式为主。

(a)

(a)  (b)

(b)

Figure 4. (a) The source of new artificial cover of Wuhan during 2000 to 2010; (b) the source of new artificial cover of Khartoum during 2000 to 2010

图4. 2000~2010 年武汉新增人造覆盖来源图;(b) 2000~2010 年喀土穆新增人造覆盖来源图

Table 3. The source of new artificial cover of Wuhan and Khartoum during 2000 to 2010

表3. 2000~2010年武汉与喀土穆新增人造覆盖来源分析

喀土穆经济结构单一,以农牧业为主,对自然及对外贸易依赖性强,城市化为其的生产和消费提供巨大的商机。二十世纪末,中国与苏丹在石油开发方面进行经济合作。中石油(CNPC)于1997年进入苏丹作业,到1999年,苏丹从石油进口国一跃成为石油输出国 [10] 。而后随着中苏两国经贸合作的不断深入,苏丹已成为中国在非洲重要的贸易伙伴和投资伙伴,中国是苏丹第一大贸易伙伴,也是第一大投资来源国。2009年,两国贸易额达33.54亿美元。两国在石油领域的合作对苏丹经济社会的发展产生了一定的拉动作用。

人口是城市中最具有活力的因素之一,也是影响城市用地变化最主要的社会经济因素。随着经济的快速增长,城镇人口比例迅速提高。“中部崛起”战略的实施有力提升了武汉在全国经济发展格局中的战略地位和作用。随着武汉的迅速发展,也吸引着周边地区越来越的外来人口来此寻找就业机会,从而造成人口的激增,可以说武汉人口的增加与城市扩张相互作用。喀土穆近年来因内战、冲突、干旱、饥荒及其影响下农耕经济的崩溃将大量的农村人口推向了首都 [11] ,农村人口纷纷涌向城市寻找机会和出路。城市人口的机械化增长加速了喀土穆的城市化进程,无论是从人口规模还是在城市空间扩展上。

经济发展是影响城市建成区用地扩张的又一重要因素。经济的快速发展,带来实际收入水平、固定资产投资的增加,促使城市用地规模与扩张速度加快。

5. 讨论

城市的发展势必会引起内部地表覆盖结构的改变。基于武汉与喀土穆城市内部地表覆盖类型的定量计算,得出武汉扩张缓慢,扩张模式呈边缘填充式。同期,喀土穆保持着较高的城市扩张速率,表现为飞地式与边缘式结合的高速扩张模式。虽然喀土穆的人造覆盖扩张伴随着速度快、增长多,但其新增区域都是建筑层数低矮,开发强度较低的居住区。虽然武汉新增人造覆盖面积并不多,但建筑开发强度大,容积率远高于喀土穆。其通过比较分析武汉与喀土穆城市在2000~2010年地表覆盖扩张动态格局,发现两城市人造覆盖质心位置有着明显的变化,阐述了喀土穆人造覆盖整体增长并未占用城市水体与绿地,而武汉则有围湖造地的发展态势。而对两城市结构变化与差异分析,揭示了两城市在不同的社会发展阶段,地表覆盖结构存在的差异,武汉地表覆盖结构相对合理。

细数河流水体城市不同时期的空间扩张形式,机械填充的圈层式扩展即围湖造地是对城市自然生态系统危害最大的一种。因此在新时期为了维持城与湖的和谐发展,一定要杜绝这种城市扩张模式。相反,轴线拓展、组团推进模式则是以尊重城市的自然环境为基础的,它最大限度的保护了湖泊网络系统的完整性和连续性,从而保证了城市健康、有机的发展,并最终实现城市与湖泊的和谐共处。

致谢

本研究得到测绘地理信息公益性行业科研专项项目(项目编号:201512028),在此致谢。