1. 引言

黑牛洞铜矿位于四川省甘孜藏族自治州九龙县南部,九龙县南东156˚20′56″方向直线距离72.5 km,行政区划隶属九龙县魁多乡。黑牛洞铜矿属于里伍矿田外围,位于里伍铜矿矿部西侧,直线距离约5 km,由九龙县雅砻江矿业有限责任公司负责开发利用,目前已进入开采生产阶段。矿山开采规模为49.5万吨/年原矿,矿山服务年限为25年,产品方案为原矿入选,生产铜精矿、锌精矿、硫精矿,综合回收银。

近年来,里伍铜矿外围的黑牛洞、中咀等地取得重大找矿突破,显示出极好的找矿前景,关于里伍铜矿式的成矿作用及江浪穹窿的基础地质的相关问题引起地质专家的极大关注 [1] - [9] 。本文通过描述黑牛洞铜矿床的地质特征,分析总结其成矿条件,进而分析黑牛洞外围及深部找矿前景。

2. 矿床地质特征

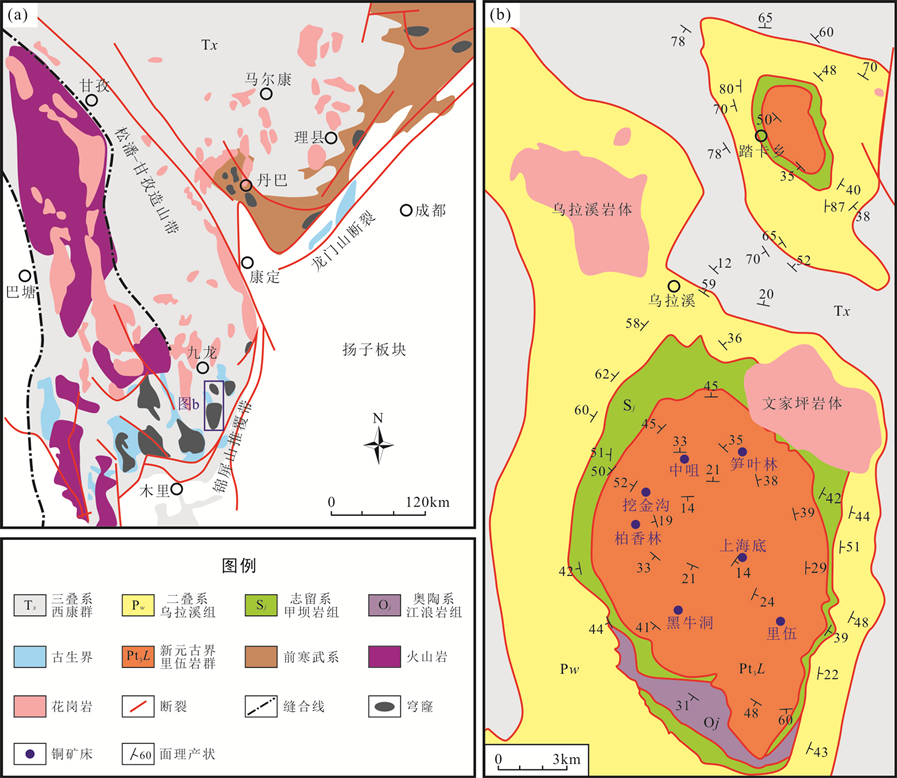

黑牛洞铜矿位于扬子陆块西缘江浪穹窿构造内 [1] [2] (图1),分布于穹隆西南侧,周围还分布着恰斯、瓦厂、唐央、长枪、江浪、踏卡、三垭等一系列轴向NNW-SN向的穹窿状地质体,部分专家称为变质核杂岩带 [10] [11] 或穹窿状变质地体 [12] [13] 。

里伍式富铜矿床赋矿地层为江浪穹窿核部的里伍岩群变质岩系,岩石中区域性面理已非原始沉积层理S0,而是经多次构造置换后的片理S3。区内不同的岩性条带常迅速地尖灭或侧现,导致横向上岩性条带不易依次对比,大套地层系统内岩性条带的层序表现为多次杂序重复和无序堆垛。宋鸿林等(1996)通过现代构造研究分析,将江浪穹窿构造由内向外划分为三大构造地层系统即:中元古界里伍岩群堆垛层系统,古生界褶叠层系统和三叠系西康群板岩带。穹隆内出露地层由内向外依次为中元古界里伍岩群(Pt2L)、奥陶系江浪岩组(Oj)、志留系甲坝板岩组(Sj)和二叠系乌拉溪岩组(Pw)。详细分层描述如下:

里伍岩群(Pt2L)位于江浪穹隆核部,由上、中、下三个岩段组成。岩性以云母片岩、云母石英片岩、片状石英岩为主,夹较多透镜条带状变基性(火山)岩,原岩主要为一套含火山凝灰质的砂、泥质浊流沉积岩。经受多期构造变形变质叠加和改造,岩石强烈变形,不同程度片理化、劈理化,岩石中顺层掩卧紧闭褶皱、片内无根褶皱十分发育,垂向和横向上岩性组合及厚度变化较大,尤其是在成穹过程中沿不同

Figure 1. The tectonic position and regional geological map of the Jianglang Dome (modified after references [1] [5] )

图1. 江浪穹窿大地构造位置及区域地质图(据文献 [1] [5] 修改)

地层单元、不同岩性层之间广泛发育有拆离、剪切作用。中元古界里伍岩群(Pt2L)分布于江浪穹隆中心,属含矿岩层。

奥陶系江浪岩组(Oj)围绕穹窿核部里伍岩群四周连续分布,主要岩性为灰白色厚层块状纯石英岩夹少量云母石英岩、云母石英片岩、云母片岩。厚度变化大,在穹窿西侧厚度较大,而在东侧仅数十米。与下伏里伍岩群之间以韧性–脆性的基底滑脱带为界,上下层系统面理基本一致,仅具有微小交角。

志留系甲坝板岩组(Sj)围绕江浪穹窿呈环带状分布,为一套呈层状间互产出的变质基性岩、变质基性火山岩、薄层状硅质板岩夹大理岩组合。

二叠系乌拉溪岩组(Pw)分布于江浪穹窿外翼,呈环状分布,下部主要为一套变质基性火山岩夹灰白色大理岩组合,局部夹少量黑云石英片岩。

黑牛洞铜矿构造主要由江浪穹窿(背形构造)及其环状拆离断裂构造组成。背形构造:江浪穹窿是由里伍岩群第三期面理S3变形构成的背形构造,穹窿走向NNW350˚,长轴长度24.866 km,短轴宽15.73 km,长宽比为1.58,面积约260 km2,呈穹隆状。核部出露里伍岩群下段下岩带、中岩带,两翼依次出露里伍岩群下段上岩带、志留系甲坝板组、石炭系乌拉溪组、二叠系,最外侧为三叠系。核部面理倾角较为平缓,为11˚~30˚,周翼面理产状变陡:东翼25˚~40˚;西翼30˚~50˚,东西两翼基本对称。外包地层(古生界、三叠系)构造变形面与之协调一致,总体显示为较浅层次的弯滑褶皱特征。环状剥离断裂构造:为环绕穹窿发育的一系列韧性伸展拆离断裂,主拆离断裂带位于里伍岩群下段中、上岩带部位,以此断裂带为界,内外分别由两套不同的构造地层系统组成,内部主体为由里伍岩群组成的伸展拆离层系统,是韧性变形,地层岩石以多期次面理置换,紧闭倒转掩卧褶皱发育为特征,韧性变形晚期有脆性断裂叠加,它们形成的空间是容矿的有利场所;外部以褶叠层和劈理发育为特征,构成褶皱地层系统,是脆性变形。两套地层系统内部不同岩带、岩性层之间普遍发育规模、强度不等的剥离断层,这些剥离断层在平面上围绕穹隆呈环形展布,向外倾斜,倾角20˚~30˚,上盘向下作正滑运动,这种正滑运动在各岩性层内可能广泛引起S1、S2等片理、劈理面的剪切褶皱。环状断裂构造为区内重要控矿构造。构造变形与变质:里伍岩群经历了强烈构造变形变质,多期构造置换与变质作用相互交织,同步演变,互为产物,构造、变质序列均十分复杂。

矿区内岩浆岩主要为里伍岩群中的变基性火山岩,岩性为黑云绿泥透闪岩、斜长角闪岩。多呈层状、似层状或透镜状、扁豆状、条带状顺面理(或小角度斜交片理)产出,厚度从数厘米到20~30 m不等,长数米到近百米不等,厚度和长度变化均较大,受后期变形改造呈薄夹层在岩层中常形成平卧褶皱,有的沿S3片理剪切拉断成不连续的岩块。李同柱 [4] 通过地球化学研究对其进行了原岩恢复,认为其为一套玄武岩。此外,在海底沟、笋叶林等地发育少量喜山期煌斑岩及海西期侵入相的角闪岩。

3. 矿体特征

I、II号两矿带均产于里伍岩群中段第三岩性段,与里伍、挖金沟、中咀等铜矿的赋矿岩性层位基本一致。两矿体主要受穹窿南西翼转折端沿S3面理形成的滑脱、虚脱构造控制,总体呈层状–似层状展布,走向北西–南东,倾向南西,均为露头藏身的隐伏矿体,规模较大,产状稳定,结构简单,品位较富。

矿区内共发现工业矿体3个。自下而上分别为I1、I3、II4,其余矿体多为主矿体I1、I3上、下部的条纹状、浸染状矿体。

I3号矿体产于里伍岩群中段第三岩性段(Pt2l23)下部,地表矿体出露在黄蕨萁沟中部南东侧的0~6线之间,在3500米标高以上地表露头长度157米,属半隐伏矿体。I3号矿体总体呈似层状,走向260˚~330˚左右,多在300˚~320˚,倾向南西,倾角变化于30˚~40˚之间,总体浅部稍缓,从露头向深部倾向方向呈扇形扩大。I3矿体倾向长900米,走向长450米,矿体控制标高为3038 m至3570 m。I3矿体主体范围已大致圈定,但其东部边界、西部边界均尚未圈定。

I3号矿体结构简单,矿体厚度变化于0.9~14.66 m,算数平均厚度4.52 m,厚度变化系数为70.22%,2、4线附近厚度相对较大。矿体以铜矿化为主,矿体单工程Cu品位0.24%~13.19%,品位变化系数97.73%,平均品位3.38%;Zn品位0.03%~4.49%,品位变化系数100.36%,平均品位1.24%。矿体厚度与Cu和Zn品位不具相关性,并且Cu、Zn也不具相关关系。I3矿体主要由块状含黄铜矿磁黄铁矿矿石组成,仅少量为浸染状、条带状矿石。

I1矿体位于I3矿体之下,二者之间呈平行展布,垂直间距约100米。矿体呈似层状,总体走向北西,倾向南西,倾角变化于23˚~42˚之间。矿体多由块状含黄铜矿磁黄铁矿矿石组成,局部由条带状、浸染状黄铜矿组成。

I1矿体走向较为稳定,形态也较为简单。矿体走向长400 m,倾向长670 m,矿体控制标高为2930 m至3270 m。I1矿体走向两侧及倾向(深部及浅部)分布情况尚未完全控制。I1矿体单工程最大厚度11.74 m,最小厚度1.16 m,算术平均厚度4.72 m,厚度变化系数76.25%;矿体单工程含铜0.35%~3.98%,铜平均品位为1.86%,铜品位变化系数84.84%;矿体单工程含锌0.04%~5.19%,Zn平均品位为0.91%,锌品位变化系数143.43%。矿体厚度同样与Cu和Zn品位不具相关性。

II4矿体产于里伍岩群中段第三岩性段(Pt2l23)中部,II4矿体位于I3矿体之上,二者之间呈平行展布,垂直间距一般为40~60米。矿体呈层状、似层状,总体走向北西,倾向南西,倾角变化于30˚~35˚之间。II4矿体目前控制的范围较小,矿体倾向长250 m,走向长150 m,控制标高为3320 m至3450 m。矿体结构较简单,主要由块状硫化物矿石和条带状、浸染状含黄铜矿闪锌矿磁黄铁矿矿石组成,块状矿石较I3号矿体少。目前该矿体东部边界大致圈定,但矿体西部及西部深部边界尚未圈定。

II4矿体铅直厚度变化于1.8~11.24 m,算术平均6.83 m,厚度变化系数58.35%;矿体单工程含铜0.41%~0.83%,铜平均品位为0.62%,铜品位变化系数28.43%;矿体锌含量较高,单工程含锌0.47%~9.96%,锌平均品位为1.38%,锌品位变化系数116.04%。矿体厚度同样与Cu和Zn品位不具相关性。

4. 找矿前景分析

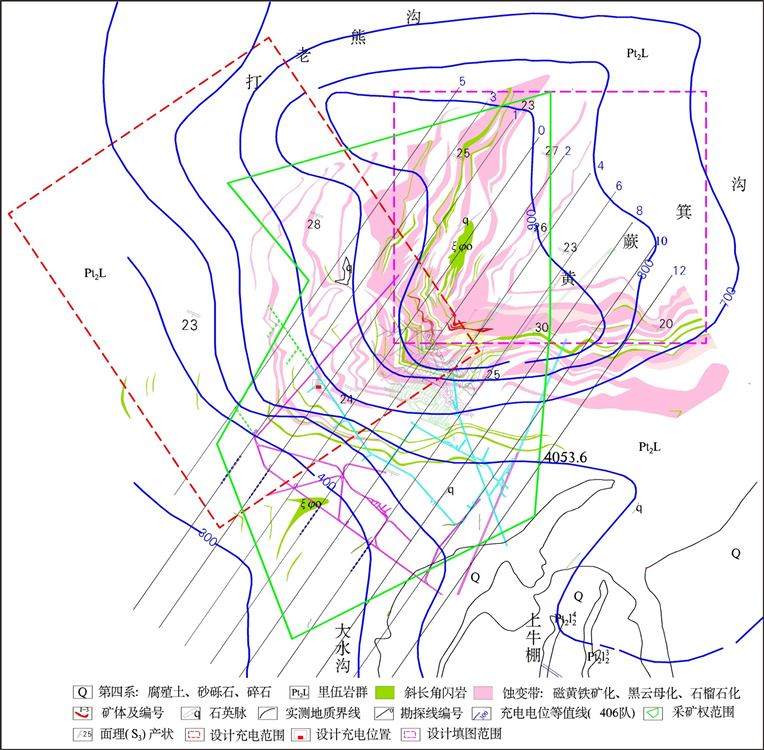

I3号矿体在3200中段已延伸至1线、3线之间,且以块状矿为主,铜品位较高,而勘探工作中施工的地表钻孔均未施工至I3号矿体深度,也就是说I3号矿体3线以西还有较好找矿前景。原四川省地质局406队上世纪70年代在里伍铜矿普查过程中,曾对黑牛洞–大水沟I3矿体进行了物探充电测量,在矿体外围探测到一规模较大,强度较低、向四周梯度缓变的等电位充电异常(图2),黑牛洞–大水沟铜矿位于其内。异常自I3矿体地表充电点向北北西方向延伸,至打老熊沟趋于消失,长轴方向全长900 m,

Figure 2. The project plan of black bull hole copper mine

图2. 黑牛洞铜矿工程布置图

宽度800~1000 m,面积1 km2左右,与主矿化蚀变带展布大致吻合。充电电位值在700~900 mv之间,异常中轴线位于黄蕨萁沟和打老熊沟之间,黑牛洞–大水沟经钻探工程验证有隐伏矿体存在,黑牛洞至打老熊沟之间是否也由隐伏矿体引起,值得高度关注。

目前的勘查工作主要集中在黄蕨萁沟以南,而沟以北则工作很少,从已有的工作成果看,黑牛洞矿区发现的I3、I1、II4等矿体所在的厚大矿化蚀变带均延伸至沟以北并在地表有出露,那么这些矿体沿倾向往浅部在沟以北是否还有较好的赋存。

目前,I3、I1、II4矿体总体范围已圈定,但矿体西部均尚未圈定边界,且I3、II4矿体在西部深部也未控制边界,I3、I1、II4矿体在西部及西部深部是否也有较好赋存尚需工作验证。

施工过程中在I1号矿体下部垂深约100米处发现一厚大富新铜矿体I1-2,其走向及倾向边界均未控制。2016年金伯利公司实施的四川省九龙县里伍矿田海底沟中段南侧铜矿勘查项目中,在测区中南部评价区圈出1个与铜矿(化)体有关的激电异常,很可能为该新矿体在深部的反应。

5. 结论

自2004年以来,黑牛洞多次开展深部找矿,已取得了重大找矿成果,里伍式铜矿的矿床地质特征、成因、控矿地质条件及找矿标志已有了充分理论基础和丰富的找矿经验。结合现有物化探成果及黑牛洞成矿规律分析,得出结论:黑牛洞铜矿在深部及外围具有很好的找矿前景。