1. 引言

随着全球化和知识经济的发展,城市竞争的优势由要素、投资推动转向创新推动,创新网络在世界范围内不断扩张与耦合,逐渐渗入到社会生活的各个方面。从国家战略层面来看,上海市是全国的经济、金融、贸易和航运中心,国际化程度高,综合实力强,辐射带动能力大,同时科技基础设施条件和人力资源居全国前列,提出建设具有全球影响力的科技创新中心,跻身全球重要的创新城市行列符合社会发展的潮流;同时长江经济带协同创新合作,应充分发挥上海在长三角创新集聚区的核心城市作用。从区域发展层面来看,徐汇区在产业发展和科技创新“十三五”规划 [1] 中总体目标中强调:大力推进科技创新中心承载区建设,着力提升现代服务业的创新内涵、规模能级,聚焦打造“信息、生命健康、文化创意、创新金融”四大产业集群;带动制造业高端智能发展,商贸业创新转型发展,构建徐汇服务经济向更高层次创新经济升级发展的新型产业体系,把徐汇打造成为创新氛围浓厚、产业实力领先、产业特色鲜明、集聚效应强劲的上海“科创中心承载区”、“创新经济先导区”;推动徐汇区建设成为最具产业竞争力、科技创新力、文化影响力和城市亲和力的上海社会主义现代化国际大都市一流中心城区和卓越全球城市核心功能区。

2. 文献综述

学者们对区域创新能力的研究主要集中在四个方面:① 区域创新能力概念的界定。Riddel等 [2] 认为,区域创新能力是区域内不停地产生与商业相关联的创新潜力;Cooke [3] 认为特定的区域创新能力的形成不仅需要企业与大学、研究机构的联系、小企业与大企业的互动,而且需要结合文化、社会资本等区域资源;黄鲁成等 [4] 认为,区域创新能力是以区域内技术能力为基础、实施产品创新和工艺创新的能力;② 区域创新能力评价体系研究。评价指标以及评价体系的构建是进行创新能力研究的基础,甄峰,黄朝永,罗守贵等 [5] 最早建立了以知识创新、技术创新为核心,包括知识创新能力、技术创新能力、管理与制度创新及社会环境4个方面共47项指标的评价指标体系;王鹏,李健,张亮 [6] 从创新资源的投入能力、创新资源的产出能力、自主创新的环境支撑、社会可持续发展能力4个方面构建包含11个指标的二级指标体系;吕可文,李晓飞,赵黎晨 [7] 基于知识创新能力、企业创新能力、区域创新环境、区域创新绩效4个方面构建了评价中部六省区域创新能力指标体系;③ 区域创新能力评价方法研究。谭俊涛等 [8] 运用主成分分析法探究了2001年到2010年这10年间黑龙江省12个地级市的关于创新能力的分布格局及其发展过程;齐亚伟 [9] 利用因子分析模型对我国2001~2012年31个省市的创新能力进行了测度;王晓光,方娅 [10] 建立了基于产业集群的区域创新能力评价指标体系,运用主成分分析方法, 对哈大齐工业走廊所属3个主要城市(哈尔滨、大庆、齐齐哈尔)的区域创新能力进行综合评价;④ 区域创新能力影响因素研究。使用创新环境、创新人才及科技经费投入、产业集群、外商直接投资等影响因素 [11] [12] [13] [14] 对区域创新能力进行研究,分析其作用于区域创新能力的影响因素。

综上所述,目前对区域创新能力的研究中,多数都是在省级层面或者经济带区域内进行创新能力分析,缺乏对特定区域的具体分析,由于区域内实际情况的不同,对特定区域进行创新能力评价有利于更好的提出针对性建议,具有很大的研究价值。本文以上海市徐汇区为例,运用主成分分析方法,对徐汇区区域创新能力在2010~2015年变化如何?突出表现在哪一方面?如何提高徐汇区整体区域创新能力,促进均衡发展?等问题进行研究。

3. 徐汇区区域概况

徐汇区位于上海中心城市西南部,是上海市重要的科教中心和研发创新基地,在科技创新资源方面,徐汇区的创新资源在上海市位居前列,上海市科技创新资源数据显示,徐汇区拥有科创仪器数3460个,机构数277个,同时拥有45个工程技术研究中心,25个重点实验室以及30个专业技术服务平台,科技创新资源的丰富为徐汇区建设科创城区提供了有力的支撑,漕河泾新兴技术开发区作为国务院批准设立的经济技术开发区、高新技术产业开发区和出口加工区,具有很大的创新研发能力;从高校研发能力来说,徐汇区高校林立,依托上海交通大学、华东理工大学、上海师范大学等高校创新资源,为实施创新活动提供了知识基础。

4. 徐汇区区域创新能力建设评价

徐汇区拥有丰富的科技创新资源,但要衡量一个区域创新能力水平的高低仅靠创新资源拥有量是不够的,因此,本节通过数据选取、构建指标体系来计算徐汇区区域创新能力。

4.1. 徐汇区区域创新能力评价指标体系构建

目前,学者们 [15] 对于区域创新能力的定义未达成一致观点,但总体来说区域创新能力产生于区域内各组织机构间的互动,是一种重新整合资源,利用资源的能力,涉及到创新资源的各个方面。因此,构建区域创新能力评价指标体系时可选取的指标较多,在国内最有影响力的是《中国区域创新能力报告》 [16] 。

根据评价指标选取数据的科学性、代表性、可获取性的原则,本文以《中国区域创新能力报告》中构建的指标体系为基础,参考相关文献 [17] [18] 研究中所采用的评价指标,并结合徐汇区实际情况,构建了以知识创造能力、知识获取能力、企业创新能力、创新环境、创新绩效为5个一级指标,包括18个二级指标的评价体系来衡量徐汇区创新能力(表1)。

Table 1. Xuhui district regional innovation capability evaluation index system

表1. 徐汇区区域创新能力评价指标体系

4.2. 评价方法

本研究运用主成分分析法评价徐汇区的创新能力现状。主成分分析法是降维的思想,把多个指标转化为少数几个综合指标,选取其具有代表性的指标来进行研究。

主成分分析法的主要步骤:1) 对数据进行标准化处理,从而得到标准化矩阵Z;

2) 对标准化矩阵求相关系数矩阵,公式为

;

3) 解本相关矩阵R的特征方程

,最后得到P个特征根;

4) 确定主成分,公式为

确定m值,使信息的利用率达到85%以上,即选取的主成分是

有效的。

4.3. 数据来源

选取的数据主要来源于2010~2015年的《徐汇区统计年鉴》、《徐汇区国民经济和社会发展统计公报》以及《上海科技统计年鉴》。

5. 徐汇区区域创新能力实证分析

5.1. 徐汇区区域创新能力评价过程

结合上节设计的指标体系,根据2010~2015年的《徐汇区统计年鉴》、《徐汇区国民经济和社会发展统计公报》以及《上海科技统计年鉴》,得出原始数据表格,将所搜集到的徐汇区相关数据输入SPSS软件。经过处理后得到表2。从表2中可以看出,提取特征值大于1的主成分有4个,因此选取4个主成分来进行分析,并且4个主成分的累积方差贡献率已达到了95.966%。因此,利用这4个主成分进行分析是可行的。

5.1.1. 对主成分的界定

根据各项指标在4个主成分上所占比重,可推断出每一主成分所代表的具体内容,表3主因子特征数据显示:1) F1主因子与X1区内专利申请量,X14区内政府财政支出,X16直接利用外资量,X17徐汇区内生产总值,X18区内高新技术产业总产值这5个因子有很高的关联性,因此F1主因子命名为创新环境与综合效益;2) F2主因子与X2区内专利授权量,X6区内当年技术交易合同成交额,X8规模以上工业企业科技活动人员数,X13规模以上工业企业技术改造经费支出,X15社会固定资产投资总额有很高的关联性,因此F2主因子命名为知识获取能力;3) F3主因子与X7区内规模以上工业企业引进境外

Table 2. Total variance of interpretation

表2. 解释的总方差

技术经费支出额,X9规模以上工业企业科技活动经费内部支出总额,X11规模以上企业专利申请数有较强的关联性,这些因子多涉及企业的创新能力,因此F3主因子命名为企业创新能力;4) F4主因子与X3研究与技术开发机构数(自然 + 社科),X4研究与技术开发人员数量(自然 + 社科),X5区政府的科学技术财政支出,X10规模以上工业企业科技项目数有很强的关联性,但占有更大关联的为X4,因此F4主因子命名为知识创造能力。

5.1.2. 综合能力得分

综合4个主因子以及各自的贡献率,将各主成分的方差贡献率作为权重,进而得到2010~2015年徐汇区区域创新能力的综合得分(表4),计算公式如下:

F = 0.55354F1 + 0.22105F2 + 0.12392F3 + 0.06115F4

5.2. 徐汇区区域创新能力分析

首先,进行区域创新能力单项能力分析:

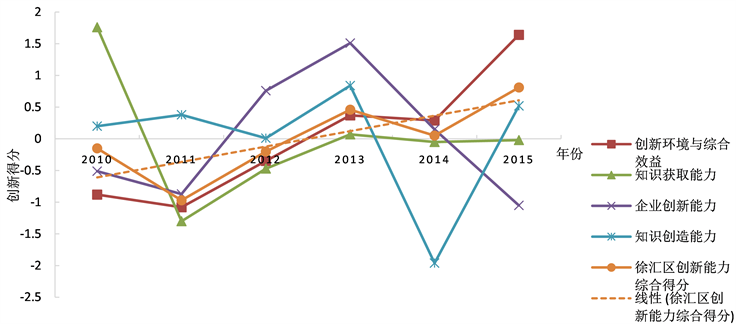

1) F1代表创新环境和综合效益,创新环境主要反映该地区的基础设施和其他有利于推动当地创新能力建设的条件;综合效益主要反映在创新能力转化为经济效益的能力。(图1)红色线代表主成分1,从折线图上看出,在所有单项能力中,F1所代表的创新能力是在呈不断稳步上升的,并且其提高最大,进步最快,而且呈正向稳步提升。反映了徐汇区的创新环境在上海市建设科技创新大氛围中不断得到优化,同时创新环境转化的经济效益也在上升,正不断适应全面提高创新能力的整体格局。

2) F2代表知识获取能力,是指区域利用全球一切可用知识的能力,也指创新知识的流动性,没有知识获取,一个地区的创新就是孤立和封闭的,创新就不具有系统性。(图1)绿色线代表知识获取能力,从

Table 4. Xuhui district regional innovation capability score table

表4. 徐汇区区域创新能力得分表

Figure 1. Xuhui district regional innovation ability score

图1. 徐汇区区域创新能力得分

2010年最高值1.76到2015年的−0.02,在知识获取能力方面还有所欠缺,中间虽有所提升,但整体创新能力不强。因此,徐汇区在提升创新能力的同时,也应注重区域间的交流与合作,引进区域外优秀的人才、技术,不断吸引外资,保持区域内部的创新活力,提升对外交流能力。

3) F3代表企业创新能力,主要反映的是企业的科学研究和新产品的研发能力。(图1)紫色线代表企业创新能力,从企业创新能力来看,2015年相较于之前2014年、2013年有了较大幅度的下降;从F3代表指标数据中看出,规模以上工业企业科技活动人员在逐渐减少,从2010年的12,780人减少到2015年的5386人,区内当年技术交易合同成交金额也在逐年下降,从这两个方面说明首先企业作为科技活动人才的聚集地并没有很好的留住人才导致科技活动人员数量的减少,企业自主创新能力的低下;其次科技项目成果并没有得到很好的落实,企业创新内生动力不足,区域科创资源优势转化为产业优势的效果不明显,导致了徐汇区企业创新能力的下降。作为体现徐汇创新功能的漕河泾新兴技术开发区,汇集了众多科技型中小企业,应充分发挥科技资源优势,加强与张江科技城的联动发展,打造创新要素集聚地,创造良好的科创环境以及政策环境吸引科技活动人员,提高全区企业创新能力。

4) F4代表知识创造能力,主要反映的是区域高等院校和科研机构的研发能力。(图1)蓝色线代表知识创造能力,通过对比2010~2015年发现,虽然有一定程度的起伏,整体上呈上升趋势,但很明显在2013年、2014年和2015年有较大的波动,从与F4关联性较大的指标数据中发现,在研究与技术开发人员数量上,从2013年的16,523人下降到2014年的14,712人,导致在这一年知识创造能力的大幅下降,说明作为人才培养的摇篮和知识聚集的场所,知识创造能力对区域创新能力的提升发挥着越来越重要的作用。

纵向来看,徐汇区的各单项能力除了企业创新能力以外,都呈现出不断上升的趋势,虽然有一定程度的波动,但整体上都在不断的进步当中;从横向比较来看,随着年份的不同,单项能力最突出的并不是总表现在某一项上,都会有不同程度的变化,说明徐汇区政府在推动建设创新型城区过程中政策是不断随着现状而发生变化的,及时根据每年创新能力的强弱以及创新环境的整体格局来做出调整,弥补“短板”,保证单项创新能力的协调发展,但在对每年单项能力进行调整的同时,也要注重整体的均衡发展,不应忽视对每一项能力的重视。

其次,对区域创新能力综合得分进行分析:

从整体上看,(图1)根据徐汇区区域创新能力综合得分趋势线发现,徐汇区的创新能力是在不断提升的,特别是在2014年习近平总书记在考察上海市提出要加快建成具有全球影响力的科技创新中心以来,全市在共建科创中心的大氛围下,创新能力得到了显著的提升,徐汇区从2014年的0.05增长到2015年的0.81,增长幅度明显。这也从侧面反映出科创中心的建设成为全市工作的重中之重,上海市建设成为全球影响力的科技创新中心的期间徐汇区也在不断的适应创新潮流,在推动本区创新能力建设方面的工作做的较好。

6. 结论与讨论

徐汇区区域创新能力的整体水平在不断提升,尤其是在2014年提出加快上海市建设具有全球影响力的科技创新城市以来,创新能力水平得到大幅增长,速度进一步加快;创新环境以及综合效益逐年提升为徐汇提供了良好的支撑。

但同时在推进创新能力建设过程中也存在不少问题。根据单项创新能力数据显示,应当注意的是,企业创新能力作为区域创新能力的一个重要组成部分,在2013年到2015年有很明显的下降趋势,具体变现为在这两年期间规模以上工业企业科技活动人员的减少以及区内当年技术交易合同成交金额的逐年下降,企业作为技术创新主体地位的力度不大,因此,应该加大科技创新的投入力度,加快构建以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的科技创新体系,集聚创新资源,强化创新功能。充分发挥漕河泾新兴术产业园区优势,培育企业科技创新人才,加大企业内部自生创新能力,提高企业的科技项目成果,打造具有企业自身特色的科技创新品牌;同时,在提升区域创新能力的同时,也应注重新资源的流动性,加强区域间的交流与合作,不断吸引外资,引入新技术,为徐汇区提供新鲜的创新活力。

因此,徐汇区应充分认识在提升区域创新能力方面的不足,在此基础上有针对性的选择符合本区域发展的相关政策,把握好发展机会,不断提高徐汇区区域创新能力。

基金项目

国家自然科学基金项目(41571110)项目资助。

NOTES

*通讯作者。