1. 前言

鄂尔多斯盆地延长组长8油层组在盆地西北和西南部都取得了重大发现 [1] [2] [3] ,是盆地主力产油层,也是多年来的勘探重点,近年来随着勘探向湖盆中心推进,在湖盆中部也取得较大突破 [4] [5] ,展示出较好的勘探潜力。但是受沉积、储层、油源等因素的影响,长8油藏在陕北地区含油较差,勘探难度较大,一直未取得重要突破。随着长庆油田5000万吨增产和稳产的需要,近两年加大了延长组下组合的勘探力度,尤其是新层系和新领域的勘探,陕北长8勘探获得新进展,在吴起、高桥一带发现了一批工业油流井,开辟了多个有利目标区,展现出一定的勘探前景。但是陕北地区长8油层组不同区带油藏分布差异较大,纵向上油藏主要分布在长81油层组,长82油层组油藏规模较小,横向上油藏主要分布在吴起–周家湾南一带,高桥–西河口一带初见规模,杨米涧–镰刀湾一带见零星显示。且油藏的分布跟相对厚层砂体的展布比较匹配,因此开展陕北地区相对厚层砂体的特征及展布规律分析势在必行。

关于长8的沉积体系及砂体结构方面的认识前人也做了大量的工作,主要侧重于西北、西南和东北三大沉积体系的差异 [6] [7] [8] ,或者是仅针对长81小层和长82小层的砂体特征或差异 [9] [10] [11] ,很少涉及砂体演化规律及控制因素方面的研究,尤其是东北沉积体系厚层砂体差异分布的成因基本没有涉及。目前国内外关于砂体分布规律的控制因素主要以等时地层格架和古地貌为主要突破点,但是对于鄂尔多斯盆地延长组底型相对比较平缓,小层厚度变化不大,等时性划分难度大等特点 [12] [13] ,此方法不利于在研究区的应用。本文重点从沉积微相特征及沉积古环境恢复及演化过程入手,结合长8–长9小层沉积期暗色泥岩分布特点开展大量的工作,明确了相对厚层砂体的分布规律,诠释了砂体差异分布的成因,为陕北长8新领域的勘探提供依据,同时对盆地其它地区的有效储层预测具有借鉴意义。

2. 研究区概况

鄂尔多斯盆地是我国陆上第二大沉积盆地,具有丰富的油气资源,盆地北起阴山、南至秦岭、西至六盘山、东达吕梁山,横跨陕、甘、晋、宁、蒙五省区,总面积约25 × 104 km2,陕北地区位于盆地东北部陕西省境内。鄂尔多斯盆地划分为伊盟隆起、渭北隆起、晋西挠褶带、陕北斜坡、天环坳陷及西缘冲断构造带6个一级构造单元,鄂尔多斯盆地内部构造相对简单,地层平缓,一般倾角不足1˚,盆地边缘断裂褶皱较发育,研究区位于陕北斜坡地带。延长组长8油层组分为长81和长82小层,研究区长81小层厚40~60 m,岩性为灰色、深灰色泥岩、粉砂质泥岩、粉砂岩夹灰绿色、灰色细砂岩及极细砂岩。

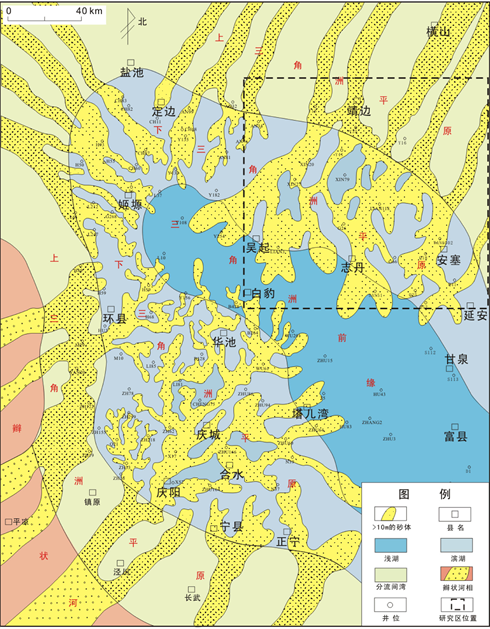

受沉积物源和湖盆底形的影响,陕北长8沉积体系期主要发育西北、西南和东北三大沉积体系。西南沉积体系受陇西古陆–秦岭近源控制,发育辫状河三角洲;西北沉积体系受阿拉善古陆近源控制,发育辫状河三角洲;东北沉积体系受阴山古陆远源控制,发育曲流河三角洲 [14] [15] [16] 。研究区主要位于东北沉积体系,以三角洲前缘亚相为主,沉积砂体无论从平面形态还是砂体结构上都与其他地区存在较大差异(图1)。

Figure 1. Sedimentary facies map of Ch81, Yanchang formation in

Ordos

basin

图1. 鄂尔多斯盆地延长组长81沉积相图

3. 陕北地区长8沉积特征

东北沉积体系长8沉积期受北部阴山古陆远物源的影响,物源搬运距离较远,大致为500 km,且湖盆底型相对比较平缓,为曲流河三角洲沉积 [3] [11] ,粒度较细,直径一般分布在0.09~0.2 mm之间,岩性主要为细砂–粉砂岩为主,与西北和西南沉积体系相比,煤层、煤线、大型植物碳屑和植物根系相对较少,植物碎片比较发育,沙纹和平行层理亦相对比较发育,纵向上砂体单层厚度较薄,厚度最多为5 m,一般以2 m左右的薄层砂体为主,泥岩厚度增加,基本与砂体厚度对等,砂岩与泥岩交替出现。顺物源方向单砂体连续性较差,横向连片,平面上呈朵叶状向湖盆中心方向展布。

从近年来的大量研究成果得知,研究区的主要沉积环境为三角洲前缘亚相(图1)。本文重点从研究区内长82、长81小层沉积微相入手,经过大量的岩心观察及测井分析,发现长81和长82沉积微相特征差异明显,长81以水下分流河道微相为主,局部发育小型河口坝,长82以河口坝和远砂坝微相为主,顶部发育小型分流河道砂体。

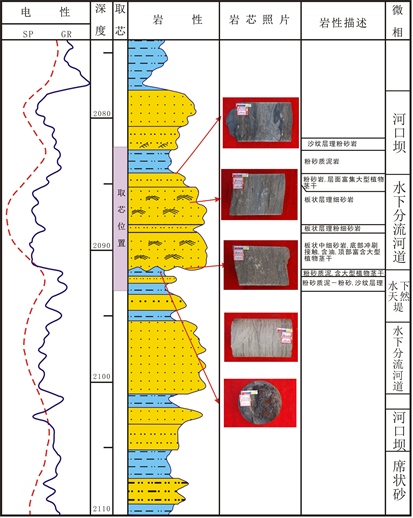

3.1. 长81沉积微相特征

砂体分布呈条带状垂直岸线分布,在岩心上,砂体岩性主要表现为以块状细砂岩为主,局部发育板状层理、大型交错层理、平行层理,砂岩底部河道冲刷明显(图版Ia~d)。剖面结构以下粗上细的正旋回为主,局部见小型的反旋回,测井曲线多为钟型。砂体之间发育的泥岩、粉砂质泥岩等夹层颜色较深,一般为深灰色、灰黑色,反映了沉积期为水下沉积的还原环境。厚层砂体表现为典型的以水下分流河道微相为主,局部发育相对较薄的河口坝微相(图2)。

Figure 2. Sedimentary facies profiles of Ch

8

1 in

Xin34

图2. Xin34井长81沉积相剖面

3.2. 长82沉积微相特征

岩性以块状细砂为主,旋回底部多发育小型平行或沙纹层理,与下伏泥岩呈突变接触,接触面比较平整,沉积构造显示反旋回沉积序列(图Ie~h),砂体粒度由上到下逐渐变细,由灰绿色细砂岩向浅灰-深灰色粉细砂岩过渡。剖面砂体结构形态以上粗下细的反旋回为主,测井曲线自然伽马和自然电位以漏斗型、箱型为主,具有典型的河口坝沉积微相特征,纵向上发育多期叠加的河口坝砂体,单层厚度变化较大,分布不稳定。在长82沉积顶部发育小型的分流河道砂体,砂体以板状、平行、波状层理为主,块状构造基本不发育,或者厚度很薄,泥岩以灰色为主,常见碳屑等氧化环境特征(图3)。

Figure 3. Sedimentary facies profiles of Ch

8

2 in

Qiao22

图3. Qiao22井长82沉积相剖面图

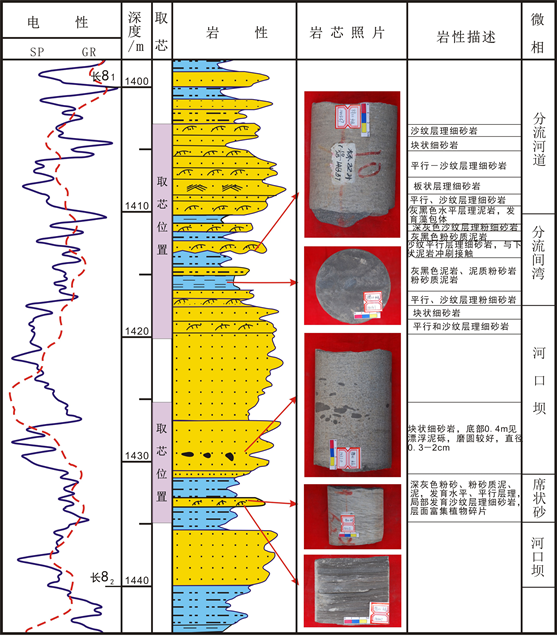

4. 砂体分布规律

通过对陕北地区长8小层砂体厚度平面展布的精细刻画得知,长81沉积期砂体厚度较大,一般4~16 m不等,局部厚度达到20 m以上,尤其在吴起–薛岔一带。河道宽度一般在5~10 km。从研究区西部的吴起到东部安塞有逐渐变薄的趋势(图4(a))。与长81相比长82砂体厚度较小,厚度一般在4~12 m之间,局部大于12 m,且主要集中分布在西河口–延安一带(图4(b))。

Figure 4. Contour map of sand body of Chang81 and Chang

8

2 in

Shanbei area

图4. 陕北地区长81 (a)和长82 (b)砂体等值线图

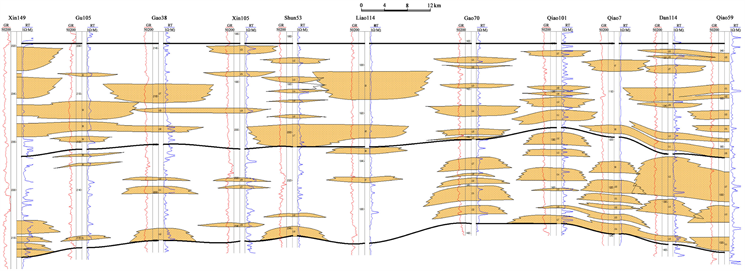

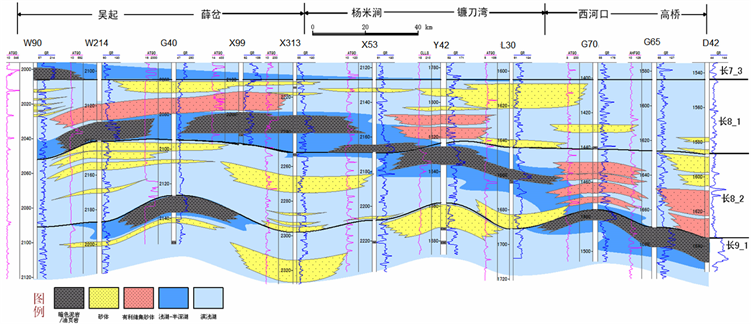

从研究区西部的Xin149井到东部Qiao59井联井砂体对比剖面可以看出,长82砂体主要集中在东部的西河口–安塞之间,单层厚度变化较大,厚度1~20 m不等,纵上叠置分布,发育薄夹层。长81厚层砂体主要分布在西部和中部砂带,单层厚度大,一般都在5~10 m,向东砂体单层厚度逐渐变薄,单层砂体厚度一般在5 m以下,泥质夹层增多。从研究区西部到东部,长81砂体逐渐变薄,长82砂体逐渐变厚(图5)。

Figure 5. Comparative profile of sand bodies of Ch8 about wells of Xin149-Qiao59

图5. Xin149-Qiao59井长8砂体对比剖面

5. 沉积演化控制砂体分布规律

在长91沉积末期,沉积环境主要为三角洲前缘亚相,北部发育局限的三角洲平原亚相,湖盆中心主要分布在高桥–志丹一带。根据微量元素Co含量恢复古水深,水体深度在高桥–志丹一带较深,均大于30 m,发育黑色水平层理油页岩,暗色泥岩/油页岩厚度均为2~10 m (图6a),达到半深湖–深湖沉积环境,为长8早期沉积提供较好的可容纳空间。因此到了长82早期,大量碎屑沉积物在此带堆积,同时受东北较缓湖盆底型的控制,形成多期较厚的河口坝砂体(图6b)。

随着湖平面的下降及长82早期沉积充填,湖岸线被迫向西北方向的迁移,湖盆中心向西北迁移到杨米涧–五里湾一带,同时受盆地延长组沉积旋回的控制,水体变浅,水体深度一般<20 m,发育以浅湖为主的湖相暗色泥质沉积,暗色泥岩厚度一般为2~8 m,局部大于10 m (图6c),同理,受长82沉积环境的控制,杨米涧–五里湾一带的汇水区为长81早期陆源碎屑的卸载沉积提供了较好的可容纳空间,因此长81早期在杨米涧–五里湾一带沉积一套相对厚层砂体,砂体类型以水下分流河道为主(图6d)。

随着长81早期沉积充填,湖岸线顺势继续发生迁移,湖盆中心向西南迁移到吴起–周家湾一带,水体深度和长82沉积期相当,一般位于20 m以下,发育以浅湖为主的湖相暗色泥质沉积,泥岩厚度与长82沉积期相当,分布面积比较明显缩小(图6e)。此汇水区为长81晚期东北和西南沉积体系携带的陆源碎屑的汇聚及卸载提供有利的可容纳空间,因此长81晚期在吴起–周家湾一带沉积一套厚度较大的水下分流河道砂体(图6f)。

由以上沉积演化特征分析表明,长9–长81沉积期,暗色泥岩所代表的汇水区控制了紧邻上部砂岩发育情况。湖盆底型的变化和湖岸线的迁移控制了陕北长8水下分流河道和河口坝砂体的沉积分布规律,相对厚层砂体主要分布在汇水区发育的后期,在空间上主要分布在暗色泥岩的上部(图7)。

Figure 7. Relationship between distribution of favorable reservoir sand body with dark stone or shale

图7. W90-D42井有利储集砂体与暗色泥岩/泥页岩分布关系图

6. 结论

1) 通过大量的岩心观察及测井曲线分析,弄清了陕北长8小层优势砂体的主要沉积微相类型,长82主要发育河口坝+远砂坝微相,砂体厚度相对较小,主要分布在4~12 m之间,局部大于12 m,且主要集中在西河口–延安一带;长81主要发育水下分流河道微相,砂体厚度较大,一般分布在4~16 m不等,局部厚度达到20 m以上,尤其在吴起–薛岔一带。

2) 首次通过沉积古环境恢复及其演化过程分析,明确了陕北长8相对厚层砂体的空间展布规律及其控制因素。长9~长81沉积期,湖盆底型的变化和湖岸线的迁移控制了陕北长8水下分流河道和河口坝砂体的沉积分布规律,暗色泥岩所代表的汇水区控制了紧邻上部砂岩发育情况。长8早期砂体主要分布在研究区东南部的高桥–西河口一带,中期砂体主要分布在研究区北部的镰刀湾–杨米涧一带,晚期砂体主要分布在吴起–薛岔一带。

基金项目

国家科技重大专项“大型油气田及煤层气开发”(编号:2016ZX05050;2017ZX05001002)资助。

附录

图版I

图版I说明:陕北地区长8油层组沉积特征。a.块状细砂岩,Xin34井,长81;b.槽状交错层理,Yang35井,长81;c.平行层理,Gao35井,长81;d.冲刷面,Wu500井,长81;e.块状细砂岩,Qiao11井,长82;f.平行层理细砂岩,Gao67井,长82;g.与下伏泥岩突变接触,Yang19井,长82;h.平行–块状层理粉细砂岩,Yang19井,长82