1. 引言

交通心理学是研究交通运输系统中人的心理现象及其规律的科学(常若松,2014)。我国交通心理学研究,最早始于1980年管连荣关于疲劳驾驶的研究,该研究主要探讨了汽车驾驶员疲劳驾驶的行为表现,并提出了缓解驾驶疲劳的方法以减少交通事故的发生(管连荣,1980)。此时,交通心理学正处于起步阶段,研究文献不足10篇,学者主要探讨驾驶注意、驾驶事故中人的因素分析、驾驶员距离估计等。直到20世纪80年代中期,随着驾驶适宜性检测的快速发展,我国交通心理学研究才逐步走向正轨。学者开始探讨具体的心理因素,如驾驶有关的感觉、知觉、人格等,对驾驶行为产生的影响。这一时期,韩玉昌编著的《汽车交通心理学》 (韩玉昌,1991),是我国第一部关于交通心理学的论著,同时也标志着我国交通心理学研究进入了系统化和理论化的阶段。近年来,随着越来越多的学者投身于交通心理学研究,该学科的研究理论不断深入,研究领域不断拓宽,研究成果也在不断涌现。如,研究对象不再拘泥于汽车驾驶员,还包括了飞机驾驶员、公交车驾驶员等,研究方法有采用模拟驾驶、眼动、事件相关电位等技术,研究内容也囊括了驾驶员的生理因素、人格特征、心理素质、驾驶员情绪、驾驶风格、危险知觉、驾驶经验等方面对驾驶安全的影响。其中,较有代表性成果是常若松编著的《汽车驾驶员安全心理学手册》 (常若松,2014)。该书不仅详细地介绍了汽车驾驶员安全心理学研究的历史发展和现状、研究的理论和方法,还从汽车驾驶员的生理因素、视知觉、注意力、危险感知等方面入手,对驾驶员的驾驶决策、情绪、人格以及交通环境对汽车驾驶安全的影响做了归纳总结,对我国交通心理学发展产生了深远影响。由此可见,我国交通心理学正处于一个重要的发展阶段。那么,该学科的研究热点有哪些,研究热点随着时间如何演变与进化,现有研究中存在哪些不足和空白等,上述问题就要求我们对国内交通心理学的研究现状以及前沿趋势有着清晰的认识和把握,这对于研究者全面了解学科发展脉络以及预测学科发展方向和趋势有着较强的参考价值和启示意义。

科学知识图谱(mapping knowledge domains)是以科学知识为对象,显示科学知识的发展进程与结构关系的一种图形(刘则渊,2008)。它具有“图”和“谱”的双重性质与特征:既是可视化的知识图形,又是序列化的知识谱系,显示了知识单元或知识群之间网络、结构、互动、交叉、演化或衍生等诸多隐含的复杂关系(陈悦,陈超美,刘则渊,等,2015)。研究者可以根据科学知识图谱对学科结构、研究内容、研究热点及其关系有清晰的认识,并可预测学科发展的前沿和趋势。相比传统的文献综述法而言,绘制科学知识图谱过程简单、省时省力,科学知识图谱的结果也更为全面、客观、直观,因此科学知识图谱方法受到各个领域学者的广泛关注和青睐。

CiteSpace是绘制科学知识图谱的重要工具。它是由美国德雷塞尔大学信息科学与技术学院的华人学者陈超美博士于2004年开发的一款主要用于计量和分析科学文献数据的信息可视化软件(李杰 & 陈超美,2016)。该软件适用范围广泛,以“CiteSpace”为主题在中国知网(CNKI)上就搜索到文献1749篇(截止到2019年2月28日),主要应用于图书馆与情报学、教育理论与教育管理、计算机软件、体育、企业经济、管理学等领域。目前,CiteSpace作为一种重要的文献可视化分析工具已被引入到心理学研究中(辛伟,雷二庆,常晓,等,2014;李峰,朱彬钰,& 辛涛,2012),在我国留守儿童(李艺敏 & 李永鑫,2014;王东华,张晓丹,陈付丽,& 汪海彬,2016)、倦怠(杜江红,郝文靓,& 李永鑫,2013)、国内心理语言学(蔡艳玲 & 司俊龙,2017)、儿童害羞(谢庆斌,朱晶晶,胡芳,等,2018)、阅读眼动(邹申,孔菊芳,& 王玉山,2015)、积极心理学(姜月 & 彭贤,2017)等方面得到了广泛使用。

综上所述,鉴于学者迫切需要了解我国交通心理学的发展历史、研究现状以及前沿趋势,本文以中国知网(CNKI)数据库中收录的交通心理学相关文献作为原始数据,利用CiteSpace III绘制交通心理学的科学知识图谱,通过分析国内交通心理学的研究热点及其演进过程,以期研究者能够俯瞰该学科的研究“全貌”并对预测学科发展的前沿和趋势起到参考和启示作用。

2. 研究方法

2.1. 数据来源

以中国知网(CNKI)为检索平台,将“交通心理学”或者“驾驶”或者“驾驶决策”或者“驾驶疲劳”或者“驾驶感知”作为检索主题,“心理学”作为检索学科,检索时间设定为“时间不限~2018年12月31日”来开展文献检索工作。将检索到的题录进行人工筛选,剔除重复文献、会议通知、悼文等不符合要求的文献,得到1985~2018年间267篇相关文献作为研究对象。从图1所示文献发表的年代分布情况来看,发表的论文主要集中在2003年到2017年间总计253篇,本文仅针对这253篇文献进行后续的研究热点及其演进过程的可视化分析。

Figure 1. Time distribution of literature publication

图1. 文献发表年代分布

2.2. 研究过程

借鉴以往研究,将253篇有效题录信息以Refworks格式导出,再采用CiteSpace III自带的转换工具,将数据转换成CiteSpace III可分析的格式,然后将数据导入CiteSpace III中,进而对我国交通心理学的研究热点及其演进过程进行可视化分析。

在探讨研究热点上,设置参数如下:节点类型选择为“关键词(Keyword)”,时间跨度设定为“2003~2018年”,时间切片设定为“1年”,选用“Pathfinder”为网络裁剪方法,“Pruning the merged network”为网络辅助裁剪策略。经过多次的调整和测试,设定Top N = 50,即在每个时区中提取50个引用次数最高的关键词。

在探讨研究热点的演进过程上,设置参数如下:节点类型选择为“关键词(Keyword)”,时间跨度设定为“2003~2018年”,时间切片设定为“4年”,Top N = 50,“Pathfinder”为网络裁剪方法,“Pruning sliced networks”为网络辅助裁剪策略。

上述参数设置均是在多次调整下确定的,以确保得到的研究结果清晰准确,便于分析与观察。

3. 结果与分析

3.1. 研究热点分析

文献的关键词是从文题及摘要中提炼出来的,是反映学术论文内容最值得信赖的指标。本文根据关键词的词频以及关键词聚类后得到的热点领域来识别我国交通心理学的研究热点。

3.1.1. 高频关键词的词频分析

253篇文献中共有403个关键词,呈现总频次738次,前30个高频关键词呈现的总频次为282次,占总频次的38.2%。关键词频次排名前30的关键词及频次如表1所示,排在前10位的关键词有:驾驶员(47)、驾驶行为(26)、交通安全(15)、事件相关电位(14)、驾驶疲劳(14)、驾驶安全(13)、驾驶经验(13)、危险知觉(12)、交通事故(11)、驾驶风格(10)。这初步展现出我国交通心理学主要在驾驶员的驾驶行为、交通安全、驾驶疲劳、驾驶安全、驾驶经验等方面开展研究工作。

Table 1. Frequency of high-frequency keywords (top 30)

表1. 高频关键词词频(top 30)

3.1.2. 热点领域分析

本文采用CiteSpace III对上述关键词进行聚类以识别出我国交通心理学研究的热点领域。依据特定标准,若模板值(modularity,Q值)在0~1之间,平均轮廓值(silhouette,S值)大于0.3,则表明该聚类分析出来的结果是显著的。我们对关键词进行聚类得出我国交通心理学的热点领域共分为50类,其中,Q为0.8,S为0.59,这表明聚类结果显著。本文仅选取有代表性的前八大类,如图2所示,并详细说明各个热点领域的具体研究情况。

Figure 2. Hot spots of traffic psychology in China

图2. 我国交通心理学的热点领域

种类#0“安全心理学”为最大类,由30篇文献构成,S值为0.89。该类主要包括“安全心理学”、“驾驶员”、“驾驶风格”、“心理健康”、“人格特征”、“危险感知”等关键词,探讨关于驾驶员安全心理学方面的研究,具体为驾驶员心理健康、驾驶风格、人格特征等方面与驾驶安全的关系及影响,研究方法主要采用访谈与问卷法、自然观察法、实验法和事故率统计法(马锦飞,陈晓晨,& 梁超,2013)。其中,驾驶员心理健康方面的研究数量最多。根据文献的被引频次,具有代表性的研究成果有,欧颖等(2010)采用生活事件量表(LES)、90项症状自评量表(SCL-90)及艾森克人格问卷(EPQ)对620名驾驶员的一般情况、生活事件、心理健康和人格方面进行测试,通过计算SCL-90总分大于160分的驾驶员在驾驶员总数的比值来衡量驾驶员的心理问题发生率,结果发现频繁发生交通事故的驾驶员心理问题发生率明显高于普通驾驶员;通过EPQ评分发现驾驶员的情绪维度和精神质维度均对驾驶员心理健康产生重要影响(欧颖,蒙华庆,覃青,等,2010)。赵圆圆和刘期(2011)对满12分驾驶员的性别、年龄、文化程度、婚姻状况等14个方面数据进行初步分析,发现男性、低学历、家庭人数多、低收入、家用车、非职业司机特质等上述特征符合越多的驾驶员越容易出现交通违法行为;从满12分驾驶员的SCL-90总分来看,这些驾驶员的心理健康状况不佳,易出现心理问题。因此,积极改善驾驶员的心理健康,并对已经表露或潜在的心理问题进行及时地咨询和疏导,这对于驾驶员在驾驶过程中保持良好的身心状态以维护道路交通安全具有重要的实践意义。

种类#1“攻击性驾驶行为”为第二大类,由29篇文献构成,S值为0.91,包括“心理学”、“汽车驾驶”、“安全态度”、“路怒症”、“危险驾驶行为”、“攻击性驾驶行为”、“人格特质”、“攻击性”等关键词,主要探讨驾驶员人格特质、情绪对驾驶行为的影响。第一,关于驾驶员人格特质的研究,较有代表性的是孙龙《驾驶员人格特质研究评述》 (孙龙,2013),主要归纳和总结了不同人格对驾驶行为的影响,着重介绍了攻击特质、感觉寻求、内外控倾向与危险驾驶行为之间的关系,即攻击特质与危险驾驶行为存在一定的内在联系;感觉寻求不仅促使危险驾驶行为的形成,还与危险驾驶行为呈现显著正相关;内外控倾向与危险驾驶行为存在间接联系。第二,关于驾驶员情绪的研究,主要围绕“路怒”展开,相关研究表明,驾驶员愤怒情绪越强烈,驾驶过程中越容易出现攻击性驾驶行为,而愤怒情绪受性别、驾龄、职业等因素影响(贾云帆,张李斌,段亚妮,等,2016)。第三,关于驾驶行为方面的研究,大多集中于探究攻击性驾驶行为和危险驾驶行为。攻击性驾驶行为是指有意识地对驾驶环境中他人进行身体、心理或情感伤害的行为(李凤芝,李昌吉,詹承烈,等,2003),如因受阻而有意追尾、堵截、不恰当的车道变换等。危险驾驶行为主要包括有疲劳驾驶、酒后驾驶和驾驶愤怒等,这些行为都会直接或间接导致事故的发生(王健霖,常若松,& 孙龙,2015)。这两种不良驾驶行为是当前造成交通事故的主要原因之一。董旭和卢秀玲(2012)以公交车司机为研究对象,发现主观幸福感与攻击性驾驶行为呈现显著负相关。因此,提升驾驶员主观幸福感对改善道路交通安全具有重要意义。

种类#2“模拟驾驶”为第三大类,由27篇文献构成,S值为0.83,包括“驾驶安全”、“模拟驾驶”、“驾驶愤怒”、“无意视盲”、“反应时”、“认知风格”、“伪忽视”等关键词,主要通过模拟驾驶与眼动研究相结合,探讨认知风格对驾驶员驾驶行为的影响。代表成果有,胡誉龄和施利承(2015)运用Smart Eye眼动仪通过观察被试在兴趣区的注视时间和注视次数,记录其在模拟驾驶过程中的实时速度、最大减速、刹车反应时等,探究了场依存型和场独立型两种认知风格对驾驶行为的影响。结果发现,场独立者对兴趣区的注视次数更多,在相同条件下更能注意到交通环境中的关键信息。在压力情境下,两种认知风格驾驶者的实时速度显著提高,并有更多的刹车等紧急行为。齐舒婷和郑新夷等人(2015)不仅使用了模拟驾驶还采用真实道路条件与眼动研究结合,实验中要求熟练驾驶员和非熟练驾驶员完成城市快速路、高速公路和二级公路(县道)三种不同道路的模拟驾驶,通过记录被试的注视点、注视时长和左右眼瞳孔大小的数据,结果发现熟练与非熟练驾驶员均存在对左侧的多注意,路况与垂直深度是影响注视区域的重要因素,熟练驾驶员具有更大的注意广度研究。因此,驾驶伪忽视现象会随着道路路况和驾驶经验的不同而出现不同的表现形式。此外,在本大类中,“无意视盲”的研究热度也在不断提升。无意视盲研究最早可追溯到李会杰和陈楚侨(2007)的《注意捕获的另一扇窗户——无意视盲》,文中详细地介绍了有关无意视盲的研究范式、影响无意视盲的因素以及内隐注意捕获与外显注意捕获,为后人的相关研究提供了理论依据。

种类#3“交通安全”为第四大类,由26篇文献构成,S值为0.94,包括“驾驶行为”、“交通安全”、“驾驶决策”、“事故预防”、“交通心理”、“公交车驾驶员”、“摩托车驾驶员”等关键词,主要探讨驾驶决策对交通安全的影响。如,刘晶和孙龙(2015)通过采用多维度驾驶风格量表(MDSI-C)和一般决策风格量表(GDMS)对199名驾驶员施测,发现驾驶员决策风格对驾驶风格有一定的预测作用,并且男女的驾驶风格存在显著差异,驾驶员不同决策风格通过影响驾驶风格的即时行为表现进而影响交通安全。这一大类中,学者还致力于对量表的评估及修订,如《多维度驾驶风格量表的修订及初步应用》 (孙龙,杨程程,& 常若松,2014)、《危险驾驶行为量表的修订及信效度检验》 (王健霖,常若松,& 孙龙,2015)、《驾驶行为量表(中国版)的制订及信效度检验》 (周春雪,常若松,& 孙龙,2017)等。量表修订为我国本土化交通心理学研究提供了有效的研究工具。

种类#4“驾驶疲劳”为第五大类,由22篇文献构成,S值为0.98,包括“驾驶疲劳”、“事件相关电位”、“脑力疲劳”、“执行功能”、“非随意注意”、“失匹配负波”、“P300”等关键词,主要基于事件相关电位来探讨驾驶疲劳方面的研究。宋国萍在驾驶疲劳与注意方面研究成果较多,影响力较大的两篇为《驾驶疲劳对随意注意影响的ERP研究》 (宋国萍 & 张侃,2009)和《驾驶疲劳对视觉注意影响的ERP研究》 (宋国萍 & 张侃,2010)。关于驾驶疲劳对随意注意的影响研究,实验采用组间对照,对照组为12名充分休息的出租车司机,实验组为15名连续驾驶10个小时的司机。采用听觉及视觉Oddball范式, 要求被试对靶刺激进行行为反应。结果发现,听觉和视觉P300以中央顶区为主,驾驶疲劳后靶刺激引起的P300潜伏期没有显著变化,幅值显著降低。因此,驾驶疲劳后听觉和视觉的随意注意能力下降,导致驾驶危险性增加。关于驾驶疲劳对视觉注意的影响研究,实验采用组间对照, 对照组为12名充分休息的出租车司机,实验组为15名连续驾驶10个小时的司机。采用视觉Oddball范式,要求被试对靶刺激进行反应。结果发现,新异刺激产生明显的额中央区分布的N2和P3a,P3a无明显疲劳效应,疲劳组N2潜伏期没有显著变化而幅值显著降低;疲劳后靶刺激引起的以中线分布为主的P3b幅值显著降低,潜伏期无明显变化。因此,疲劳驾驶后视觉非随意注意能力、注意加工能力下降,对于危险信号的察觉判断能力下降,从而增加了驾驶危险性。近些年,学者开始关注驾驶员驾驶疲劳的性别差异(何扬,2018),并对被动疲劳的行为分析与测量方法开始深入探讨(窦广波,2017)。

种类#5“交通心理学”为第六大类,由20篇文献构成,S值为0.92,包括“危险知觉”、“交通事故”、“交通心理学”、“心理素质”、“驾驶技术”、“事故风险”、“不友善驾驶行为”等关键词,主要探讨导致交通事故的潜在因素,如危险知觉能力、驾驶员心理素质、不友善驾驶行为等,同时也对交通心理学的教育教学模式进行了探索。如,《高校交通心理学教学模式改革探索》 (常若松 & 马锦飞, 2017),通过对课程的内容、体系、特色的深入研究,为改善交通心理学的教学模式,培养大学生的创新精神、操作能力以及科研能力提出了宝贵建议。

种类#6“飞机驾驶舱”为第七大类,由16篇文献构成,S值为0.99,包括“交通运输安全”、“人机界面”、“航线飞行”、“交互作用”、“因素分析”、“心理学研究”、“飞机驾驶舱”等关键词,主要探讨飞行安全及其影响因素。代表成果有,许为(2003)指出,自动化驾驶舱给飞行员提供了灵活多样的控制层次和操纵方式,这给飞行员的认知加工能力提出了新的要求。文中详细指明了这种认知加工能力的新要求以及飞行员与自动化系统间的交互作用,并进一步探讨了提高飞行安全的有效途径。

种类#7“心理负荷”为第八大类,由13篇文献构成,S值为0.90,包括“驾驶经验”、“眼动研究”、“明显危险”、“心理负荷”、“次要任务”等关键词,主要探究驾驶经验对驾驶员危险感受、驾驶行为以及驾驶安全的影响。本大类中被引用次数较高的文献是张茜(2010)采用眼动追踪技术探究驾驶员驾驶经验(熟练和新手)和人格特征(场独立型和场依存型)对危险感受能力的影响。结果发现,观看明显危险图片时,场独立型驾驶员比场依存型驾驶员有更长的总注视时间、更多的注视次数且瞳孔直径变大;观看潜在危险图片时,熟练驾驶员比新手驾驶员有更长的总注视时间、更多的注视次数和凝视次数且瞳孔直径变大;场独立型驾驶员较场依存型驾驶员的总注视时间长、瞳孔直径大,注视次数和凝视次数也增多。因此,驾驶经验和人格特征对于驾驶员对明显危险和潜在危险的感受水平具有重要影响(孙龙 & 常若松,2018)。

3.2. 研究热点演进分析

本文以4年作为一个观察点,通过观察高频关键词随时间点的变化,分析我国交通心理学研究热点的演进过程及其发展规律。

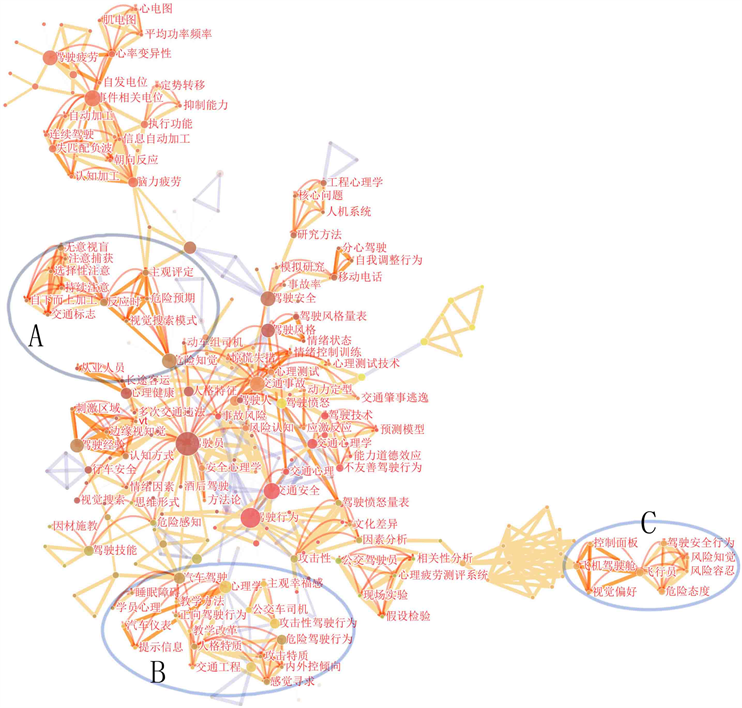

如图3所示,灰色点线为我国交通心理学发展至2018年包含的所有研究热点及其相互关系,带有颜色并标注节点标签的点线是2003到2006年间所产生的研究热点及其相互关系。从图3可知,2003到2006年间我国交通心理学的研究热点数量较少,关联松散,研究热点主要集中在驾驶疲劳、驾驶员心理素质、情绪和交通事故等方面。如图3中A区是关于驾驶疲劳的研究,主要借助事件相关电位中P300、P3a等成分探讨视觉疲劳和听觉疲劳对驾驶员注意的影响。B区是对造成交通事故、影响行车安全的心理素质开展的相关研究。C区是关于飞行员认知、人机交互和航线安全的研究,该区虽然发文量较少,但关键词之间关联紧密,共现频次也较高。

Figure 3. Hot spots of traffic psychology in China between 2003 to 2006

图3. 2003~2006年我国交通心理学的研究热点

图4为2007到2010年我国交通心理学的研究热点示意图。图中灰色点线是2018年该领域包含的所有研究热点及其关系,黄色未标注节点标签的点线是2003到2006年间产生的研究热点及其关系。对照图4中灰色点线和黄色未标注节点标签的点线,带有颜色且标注节点标签的点线是2007到2010年间我国交通心理学产生的所有研究热点。从图4可知,2007到2010年间我国交通心理学得到迅猛发展。具体表现为:A区是围绕驾驶员和驾驶行为方面的研究,该领域不断扩展且涌现多个新方向,其中对驾驶员驾驶经验、心理健康、人格特征以及影响驾驶行为的因素研究颇多。在这一阶段,“模拟驾驶”也渐渐进入了研究者们的视野,作为有效地研究工具为推进交通心理学快速发展做出了卓越贡献。B区为应用事件相关电位技术展开研究工作,如学者开始利用该技术对情绪、脑力疲劳、执行功能等方面开展研究。此外,2007到2010年我国交通心理学还开拓了新的研究领域,如C区,即对公交车司机安全驾驶行为的影响因素研究。

Figure 4. Hot spots of traffic psychology in China between 2007 to 2010

图4. 2007~2010年我国交通心理学的研究热点图

对照图5中灰色点线(我国交通心理学发展至2018年包含的所有研究热点及其相互关系)和黄色未标注节点标签的点线(2003到2010年间产生的研究热点及其相互关系),带有颜色且标注节点标签的点线是2011到2014年间我国交通心理学产生的所有研究热点。在该时间段里,研究领域不断发展和丰富,表现为2011到2014年在2007到2010年基础上拓展了多个“连接”领域,这些领域将已有领域相互连接,使得整个网络变得更加紧密。如,图5中连接领域A区是以“危险知觉”为枢纽,将已有的研究领域和新兴领域连接起来。研究主要借助眼动技术开展与“注意”相关的研究。连接领域B区是将汽车驾驶、攻击性驾驶行为、危险驾驶行为相互连接产生的新领域。另外,2011到2014年也有扩展的新增研究领域,如C区是针对飞行员的危险态度、风险知觉、驾驶安全行为等方面研究。

从图6可知,2015到2018年我国交通心理学各个领域的研究越来越深入,各个领域之间的结合也越来越紧密,整个交通心理学学科的发展日益成熟。其中,圆内区域是围绕驾驶员和驾驶行为方面的研究。学者在研究对象上不再拘泥于汽车驾驶员、飞行员、公交车司机,还囊括了摩托车驾驶员、新手驾驶员等,在研究方法上不再采用单一的研究技术,而是采用问卷、眼动技术、模拟驾驶、ERP等多种技术相结合,在研究内容上也有大幅度拓展,如开始聚焦攻击性驾驶行为、危险驾驶行为等研究,并探讨驾驶经验、驾驶愤怒、危险感受、潜在危险、驾驶决策、家庭氛围、主观幸福感、驾驶员心理健康等多个因素对驾驶行为的影响,在实际应用上开始聚焦如何与工业设计相结合,将理论应用于实践从而更好地为社会服务。

4. 总结与启示

本文基于文献计量学,采用CiteSpace软件对2003到2018年间我国交通心理学的研究热点及其演进过程进行了可视化分析。

Figure 5. Hot spots of traffic psychology in China between 2011 to 2014

图5. 2011~2014年我国交通心理学的研究热点图

Figure 6. Hot spots of traffic psychology in China between 2015 to 2018

图6. 2015~2018年我国交通心理学的研究热点图

从研究热点来看,我国交通心理学研究主要有八大热点领域。第一类主要探讨驾驶员心理健康、驾驶风格、人格特征等方面与驾驶安全的关系及影响;第二类,探讨驾驶员人格特质、情绪对驾驶行为的影响;第三类,通过模拟驾驶与眼动研究相结合,探讨认知风格对驾驶员驾驶行为的影响;第四类,探讨驾驶决策对交通安全的影响;第五类,主要结合ERP探讨驾驶疲劳相关研究;第六类,探讨导致交通事故的潜在因素,同时提出交通心理学的教育教学模式与改革方案;第七类,探讨飞机飞行安全方面的研究;第八类,探究驾驶经验对驾驶员危险感受、驾驶行为以及驾驶安全的影响。上述热点研究为减少交通事故发生率和提高交通安全提供了重要的理论支持和实践依据。

从研究热点的演进过程来看,我国交通心理学的发展呈现出研究对象广泛化、研究方法多元化、研究内容多样化的发展趋势。随着心理学理论的不断成熟以及与多学科交叉融合的进程不断加快,我国交通心理学研究在持续壮大、创新,本土化交通心理学研究正在日益完善。

尽管我国交通心理学研究已经取得了丰硕的成果,但仍存在不足。第一,夯实理论基础。近些年我国交通心理学研究成果颇丰,但因研究起步较晚,尚未形成完善的理论作为依据和支撑。因此,加强我国有关交通心理学理论的研究迫在眉睫,提出适合我国交通心理学发展的理论更是刻不容缓,这需更多的专家、学者投身于交通心理学研究之中,为我国交通心理学的本土化研究做出贡献。第二,开展整合研究。导致交通事故的原因很多,当前关于驾驶安全的影响因素研究大多停留于某一方面或某一层面,缺乏对多方面、多层面因素的整合研究。因此,未来研究中我们需要从多角度对影响因素进行深入探究,综合分析得出整体性结论。第三,重视应用研究。我国交通心理学研究中取得的研究成果,对改善交通环境和交通安全,增加驾驶员主观幸福感具有重要意义。这些研究成果多半是理论成果,如何将理论成果应用于实践并为社会服务,是未来研究者关注的重要课题。第四,关注学科间交叉研究。随着研究不断深入,我国交通心理学研究已经涉及到多个相关学科,如交通管理、环境工程、工业设计等,但交叉研究取得的成果并不多,因此研究者们仍需努力,在多学科、多领域交叉融合带来的挑战中不断前行。

本文利用中国知网(CNKI)检索到的文献作为研究对象,对我国交通心理学的研究热点及其演进过程进行了可视化分析。研究中数据来源具有一定的局限性,没有包含我国学者发表的外文文献。在后续研究中,我们将弥补这一缺陷,搜全所有数据,真正地从“全貌”反映我国交通心理学的发展历史、研究现状以及前沿趋势。

基金项目

辽宁省教育厅自然科学青年项目:基于团队知识的团队发展状况的分析与评价方法。项目批准号:L201783637。