1. 引言

卷云因对大气辐射传输的影响而在地球–大气系统能量收支上扮演着重要角色 [1] 。高且薄的卷云反射很少部分的太阳辐射同时阻止大量的地球长波辐射离开地气系统,不像大多低云那样通过对太阳辐射的反射而具有制冷作用 [2] 。卷云是由于湿空气的深度对流或大气系统的抬升而形成的,其主要是由冰晶粒子构成,卫星观测数据表明云大约覆盖了地球表面的30% [1] [2] 。由于卷云的特殊组成和所处的海拔高度使得其对太阳辐射的反射减温效应要小于对大气的红外加热效应,因而产生了正的温度反馈效应 [1] [3] 。不过,这种类似温室气体的加热效应都是通过基于很多物理假设的数值模式模拟出来的 [4] 。而通过观测揭示出的关于卷云辐射效应的正负性,如今还存在很大的不确定性 [5] [6] 。同时,IPCC在第四次评估报告中也指出了卷云在辐射强迫和气候变化中的作用仍然存在很大的不确定性,并且卷云在地球–大气系统的辐射平衡中扮演着相当重要的角色,其辐射强迫效应也是目前在研究全球气候变化时一个亟需解决的问题 [7] 。卷云辐射强迫的不确定性,主要原因还是对卷云的观测数据不足、认识不够。卷云所处的位置、复杂的产生机制以及光学厚度等都给其观测带来了很大的困难,目前所使用的观测手段也会带来不小的观测误差,而这些卷云在宏观、微物理特性上的观测误差很大程度上导致了辐射强迫效应的不确定性 [8] [9] 。卷云在水平方向上的分布特征会影响地气系统的辐射场,自然地也对天气和气候过程有着深刻的影响,而卷云垂直方向上的信息对气候的反馈也是十分重要的。

激光雷达以它的高时间、空间分辨率以及测量精度而成为一种重要的卷云探测工具,国内外已有相关研究并取得了重要的进展 [10] [11] 。本文利用微脉冲激光雷达数据分析北京地区卷云的云底高度、厚度和光学厚度等,进一步加深对北京地区卷云的认识,为研究北京地区卷云辐射效应提供重要基础。

2. 仪器介绍和数据来源

微脉冲激光雷达是一种弹性散射激光雷达,图1为微脉冲激光雷达的结构图,由激光发射系统、信号接收系统和数据采集系统构成,激光发射系统发射波长为527 nm的脉冲信号,信号通过同一望远镜发射、接收,利用雪崩光电二极管光子计数器将望远镜收集到的散射光信号转化为电信号,其垂直分辨率为15 m。微脉冲激光雷达安装在中国气象局大气探测试验基地(北京观象台)。

3. 数据分析

我们选取卷云的标准是根据Dowling and Radke所述的卷云的云底高度要保证大于

5 km

[12] 。同时,按照刘瑞金等 [13] 提出的方法,把连续半个小时观测到的卷云定义为一次卷云过程,统计了2016年11

Figure 1. System structure of micro pulse lidar

图1. 微脉冲激光雷达系统结构图

月至2017年5月各月卷云出现的天数和次数(如表1),从表中可以看出,在这几个月卷云出现的天数和次数较少,一部分原因是我们考虑到由于微脉冲激光雷达发射的信号能量弱,如果低空有较厚的中低云存在时,激光雷达就很难准确地观测到高空的卷云,为了更为客观的描述卷云的物理特性,本文所用数据仅仅讨论了只有卷云存在的情况,因此这个统计结果和真实的情况存在一定的差异。

Table 1. The days and numbers of cirrus occurrences from Nov in 2016 to May in 2017

表1. 2016年11月至2017年5月各月卷云出现天数以及次数

3.1. 卷云个例观测分析

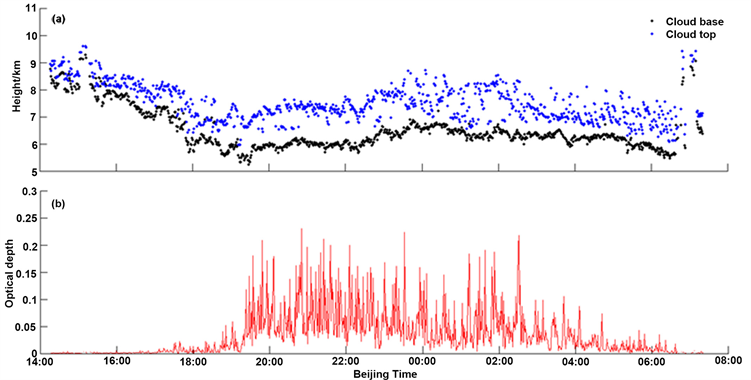

图2为2017年5月23日14:00到

5 月 24 日

08:00微脉冲激光雷达上空一次卷云过程的回波信号(距离订正后)时空分布图,图3为反演出的卷云的云底高、云顶高和光学厚度的时间变化图,目前关于云高的反演有阈值法、微分零交叉法,本文研究中采用卜令兵等 [14] 提出的微分增强法来反演云高。从这两张图可以看出,反演出的卷云云底高和云顶高的时间变化整体上和回波信号的时空分布是一致的,随着卷云的发展,从14:00~19:00卷云云底高度逐渐减小,而14:00~17:00这段时间卷云较薄,同时由于受白天大气背景光噪声的影响,消光系数的反演误差较大,所以光学厚度值较小。20:00~22:00这段时间卷云非常稳定,云底高度基本上没有多大变化,但整体上卷云厚度大于前一个时期,光学厚度值也随之增大。在凌晨左右,卷云高度增大,厚度减小,光学厚度也减小。

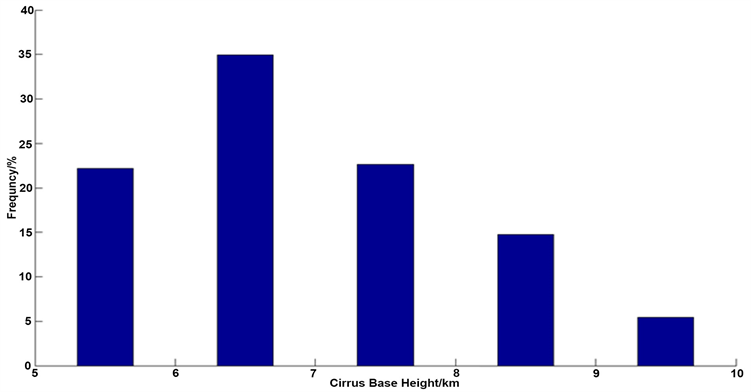

3.2. 卷云的高度和厚度特征

图4为北京地区2016年11月至2017年5月卷云底高度频率分布图,从图中可以看出,卷云云底高主要范围分布在5~

10 km

之间,随着卷云云底高度的增加,卷云的出现频率逐渐减小,在6~

7 km

高度范围内,频率值是最大的,达到35%,其次是7~

8 km

,频率值为22.7%,8~

9 km

为14.8%,而卷云云底高度在9~

10 km

范围的频率值是最低的,仅为5.4%。该地区卷云云底的平均高度为7.01 ±

1.10 km

,而北京观象台的海拔高度为

0.03 km

,所以该地区卷云云底出现的平均海拔高度为7.04 ±

1.10 km

。

Figure 2. Spatial and temporal distribution of cirrus cloud backscatter signal intensity from 1400 BJT 23 May 2017 to 0800 BJT 24 May 2017

图2. 2017年5月23日14:00至

5 月 24 日

08:00雷达回波信号时空分布图

Figure 3. Temporal profile of cirrus cloud height and optical depth from 1400 BJT 23 May 2017to 0800 BJT 24 May 2017

图3. 2017年5月23日14:00至

5 月 24 日

08:00 (a) 卷云高度;(b) 光学厚度时间变化图

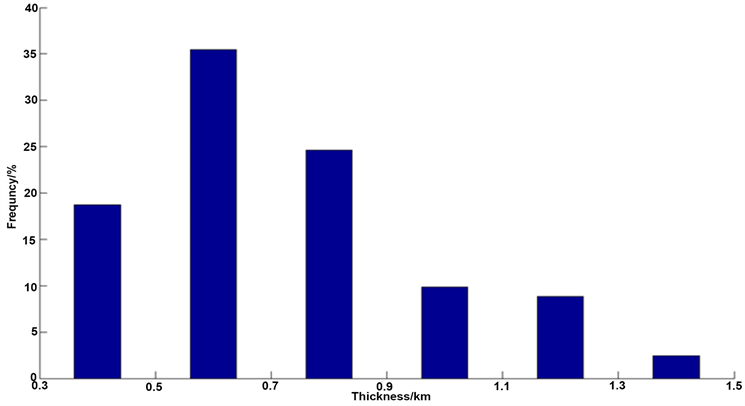

图5为卷云为北京地区2016年11月至2017年5月卷云的厚度频率分布图,从图中可以看出,卷云厚度值分布在0.3~

1.5 km

之间,平均值为0.73 ±

0.25 km

,当厚度值范围为0.5~

0.7 km

时,卷云的出现频率达到最大值,为35.5%,而当厚度值范围在1.3~

1.5 km

时,卷云出现频率值仅为2.5%。

Figure 4. Histogram of frequency of cirrus cloud height

图4. 卷云云底高度频率分布图

Figure 5. Histogram of frequency of cirrus cloud thickness

图5. 卷云厚度频率分布图

图6为北京地区2016年11月至2017年5月卷云的厚度和云底高度的月变化特征图,整体上卷云的云底高度和厚度呈负相关关系,即卷云云底高度降低,而卷云厚度增加,反之。从图6(a)中可以看出,在12月份卷云厚度值最低,仅为

0.46 km

,在5月份的时候,卷云厚度值达到最大,为

0.89 km

。从图6(b)中可以看出,在12月份的时候,卷云云底高度为

8.1 km

,成为各月中的最大值,而在2月份的时候,卷云云底高度为最低,只有

6.44 km

。

Figure 6. Thickness (a) and cloud base height (b) of cirrus cloud as a function of month

图6. 卷云的月变化特征图(a)厚度(b)云底高度

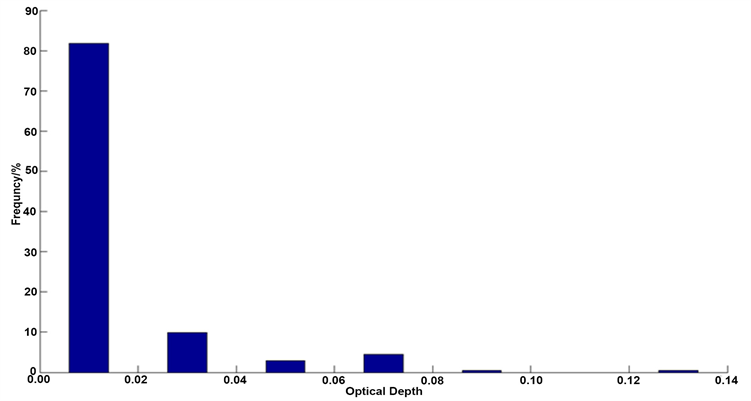

3.3. 卷云的光学厚度特征

图7为北京地区2016年11月至2017年5月卷云的光学厚度频率分布图,从图中可以看出,卷云的光学厚度值主要分布在0.14以下,这个结果与邱金桓等得到的北京地区1月至4月6 km以上云的光学厚度值为0.014~0.23相符合 [15] ,而卷云的光学厚度值小于0.02的频率达到80%,整体上光学厚度值偏低,刘瑞金等 [13] 对半干旱地区卷云的光学厚度特性的研究中表明,卷云的光学厚度与卷云的厚度成正的线性相关关系,由于本文中卷云的厚度值分布在0.3~

1.5 km

之间,该值较低,所以光学厚度也随之偏低。

Figure 7. Histogram of frequency of cirrus cloud optical depth

图7. 卷云的光学厚度频率分布图

4. 小结与讨论

本文利用2016年11月至2017年5月中国气象局大气探测试验基地(北京观象台)的微脉冲激光雷达的观测资料,统计分析了该地区上空的卷云的云底高度、厚度以及光学厚度的变化特征。

卷云的云底高度主要分布在5~

10 km

之间,平均海拔高度是7.04 ±

1.10 km

,随着卷云云底高度的增加,卷云的出现频率逐渐减小,在6~

7 km

高度范围内,出现频率值是最大的,而卷云云底高度在9~

10 km

范围的出现频率值最低;卷云的厚度主要分布在0.3~

1.5 km

之间,平均值为0.73 ±

0.25 km

;卷云的云底高度和厚度呈负的相关关系,即卷云云底高度降低,卷云的厚度增加,反之;卷云的光学厚度值小于0.14,与之前关于卷云光学厚度的研究结果相符。

分析了2017年5月23日14:00至5月24日08:00微脉冲激光雷达上空的一次卷云过程,反演出的卷云云底高和云顶高的时间变化整体上和回波信号的时空分布是一致的,同时卷云的厚度和光学厚度的变化具有一致性。

使用微脉冲激光雷达来进行卷云的探测,由于微脉冲激光雷达发射的信号能量低,卷云的高度较高,就很难准确、完整地得到该地区的卷云信息,并且在进行卷云的物理特性研究时,假设条件很多,基本上每一个环节都会产生误差,因此最后的统计分析结果就存在很多不确定性。卷云出现的天数和次数统计和实际情况就有误差,卷云实际的出现频率要大于观测的数据。因为当测站上空存在中低云时,微脉冲激光雷达发射的信号就会迅速衰减,根本无法达到卷云存在的高度;消光系数反演算法中的各种假设条件,也会给最后的反演结果带来误差,本文中用的是Klett方法,该方法雷达的消光散射比K值的选取对结果也会产生影响;云高反演算法也是有误差存在的,尤其是对云顶高度的反演,这个也直接影响光学厚度的计算;本文中所用的资料时间周期短,并不能真实、全面地反映该地区卷云的物理特性。下一步将联合其他观测设备,改进算法,进一步对卷云的特性进行深入研究。

NOTES

*通讯作者。