1. 引言

研究区陆丰凹陷位于珠江口盆地珠一凹陷东北部,是我国海上重要油气资源基地之一 [1] 。前人对比已证实的中生代凹陷,认为陆丰凹陷东部的中生代残留洼陷具有良好的石油地质条件,存在一定勘探潜力 [2] ,自二十世纪八十年代的油气勘探主要集中在以珠海组为主的海相地层中,发现3个油田之后(探明储量4635万m3),近20年勘探均未获得商业发现。A13-1油田的新近系油藏于1993年投入开发,至2008年经历15年共八批次的地质油藏综合研究及开发方案调整,累计产油达1098.6万m3 [3] 。2008年发现A7-2油田(探明储量1018万m3)。近期在A7-1、A13-1构造古近系发现珠海、恩平组油层,开拓新的层系。截至2010年4月,A13-9井古近系恩平组试生产27天,累计产油高达2.8218 × 104 bbl,日均产油1089 bbl,揭示了A13-1油田古近系恩平组油藏具有重大商业价值,同时也证实了古近系油藏可取得良好开发效果,这对于推动珠江口盆地其它古近系油田的开采具有十分重要的意义 [2] 。

分析烃源岩特征并探讨油气成藏机理对指明勘探方向具有重要意义。通过前人研究,陆丰凹陷烃源岩总有机碳含量在0.63%和2.33%之间,有机质以腐泥型为主,具有较强的生油能力,陆丰凹陷古近系可划分为近源断陷成藏体系、远源过渡成藏体系和远源网毯成藏体系三类,甜点储层和有效的疏导体系有利于油气的成藏 [4] 。本文在前人勘探和研究成果基础上,应用地球化学、成藏模拟和储层流体包裹体技术对陆丰凹陷烃源岩特征及油气成藏特征进行评价与分析,确定了烃源岩生、排烃时间,并对其进行了定量评价,确定油源以及大致的成藏期次。通过对该地区地质条件综合研究为油气勘探方向选择提供参考依据。

2. 地质概况

研究区陆丰凹陷位于南海北部陆架区珠一坳陷东北部,是珠江口盆地富烃凹陷之一,整体呈现NW-SE走向,北临北部断阶带,南起东沙隆起,西接惠陆低凸起,东靠海丰凸起。其新生界地层具有下断上坳双层结构,陆丰凹陷基底为前古近系变质岩,古近系地层从老到新可依次划分为:神狐组、文昌组、恩平组和珠海组。研究区约8800 km2,研究区划分出了四次洼,分别为A1洼、A2洼、A3洼以及A4洼 [5] (图1)。尽管研究区钻井较多,但钻遇至文昌组的井极少。陆丰凹陷文昌组时期属于典型断陷湖盆沉积地层,该时期湖盆沉降速率较大,以浅湖、半深湖为沉积背景,其中半深湖相沉积的暗色泥岩多为烃源岩。陆丰凹陷恩平组时期属于断坳型湖盆沉积地层,该时期湖盆沉降速率较文昌组小,以浅湖为沉积背景,局部地区发育半深湖相,其所沉积的暗色泥岩为烃源岩。

3. 烃源岩特征

3.1. 恩平组烃源岩特征

恩平组沉积相类型以辫状河三角洲为主,在盆地的沉降中心以滨浅湖为主。恩平组属于断坳型盆地,洼陷中泥岩厚度和分布范围比较局限。钻井资料统计结果表明(表1),恩平组TOC分布0.40%~5.42%,平均值1.12%,生烃潜量分布0.54~33.33 mg/g,平均值6.62 mg/g [5] [6] 。恩平组沉积规模较大,其最大厚度1500 m,其中泥岩含量占30%;由于洼陷中恩平组最大埋深达到近5000 m,但由于陆丰凹陷主洼恩平组砂岩含量高,烃源岩厚度较小,其生烃潜力有限。目前,陆丰凹陷发现的油气田中,尚未发现典型恩平组烃源岩贡献。

Figure 1. The regional location and structural map (According to CNOOC Shenzhen branch)

图1. 研究区位置和构造图(据中海油深圳分公司)

文昌组属断陷湖盆沉积,湖盆深,沉积物可容纳空间大,烃源岩主要发育于半深湖相中。由于沉积时期仅有较弱的陆源碎屑物供应,水体环境较平静且封闭性良好,为强还原一弱氧化环境。该种水体环境中发育的烃源岩,其生烃能力是较好的。钻井资料统计结果表明,文昌组TOC分布0.47%~4.88%,平均值2.42%,生烃潜量分布0.64~28.82 mg/g,平均值12.33 mg/g [5] 。尽管该区域钻遇文昌组半深湖相烃源岩极少,但浅层油气及储层砂岩抽提物中均发现了标志着文昌组半深湖相烃源岩特征的生物标志化合物C304-甲基甾烷,且含量较高,也从另一个角度证实了陆丰凹陷文昌组半深湖相优质烃源岩的存在 [6] 。

Table 1. Organic matter abundance of source rock in Lufeng sag

表1. 陆丰凹陷烃源岩有机质丰度

3.2. 有机质丰度和类型

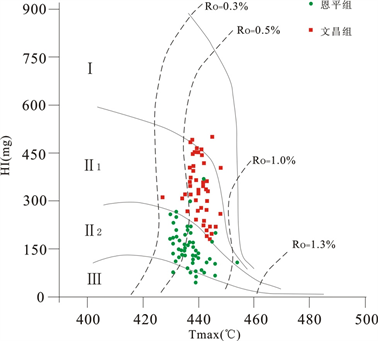

目前常用评价烃源岩有机质丰度指标有有机碳(TOC)、氯仿沥青“A”、热解生烃潜力(S1 + S2)、以及总烃,参考相关资料统计了研究区陆丰凹陷文昌组和恩平组的有机质丰度(表1)。对于泥质烃源岩的评价采用我国陆相生油岩有机质丰度评价标准,显然陆丰地震三维区文昌组半深湖相泥岩有机质幅度较高,有好的生烃能力;根据沉积相划分,在恩平组并不发育半深湖相泥岩,但滨浅湖相具备一定的生烃能力。烃源岩的生烃潜力大小及其产物类型均与有机质类型相关,通过采用岩石热解分析资料,利用氢指数(HI)对热解峰温(Tmax)作图依次判别有机质的类型(图2)。陆丰凹陷文昌组生油母质为腐泥–腐殖型,偏腐泥腐殖混合型干酪根,II1为主,而恩平组烃源岩有机质类型以II2为主,一部分为III。

Figure 2. The type of source rock in Lufeng sag

图2. 陆丰凹陷烃源岩类型划分

3.3. 烃源岩成熟史分析

本次研究结合地震相资料,以成油体系和成藏动力学理论为指导,半定量模拟恩平组与文昌组烃源岩埋藏史和生烃史。陆丰凹陷恩平组的烃源岩总体成熟度较低,部分烃源岩在10 Ma左右才进入生气高峰期;而文昌组的烃源岩厚度大、埋藏较深,进入生油门限时间较早,30 Ma左右进入第一次生烃高峰,12 Ma左右进入第二次生烃高峰,但本次生烃量不及第一次大。

3.4. 烃源岩的分布与规模

文昌组作为主力烃源岩,在已发现的油气中,绝大部分油气均是文昌组油源。其地层厚度大,并且泥质含量高,有效烃源岩发育洼陷主体区,烃源岩的发育面积覆盖了陆丰凹陷面积36%,有效烃源岩大深度可达2000 m。恩平组沉积期陆丰凹陷构造活动非常弱,对沉积相的影响较弱。烃源岩的发育面积仅仅覆盖了陆丰地震三维区面积的6%,有效烃源岩最大厚度340米。主要分布于A1洼、A2洼以及A3洼,烃源岩厚度约为50~340 m,但主要集中于100~250 m。其中生烃岩厚度与该层序所沉积地层厚度成正比关系。

笔者分别计算恩平组和文昌组四个洼陷的烃源岩体积(表2),依次为基础,根据成因体积法对研究区四个洼陷进行生烃量估算。得出陆丰凹陷恩平组烃源岩总体积约37.8 km3,生油量8.93亿t,生气量2.65亿t,总生烃量为11.58亿t;文昌组烃源岩总体积约681 km3。生油量为78.60亿t,生气量为23.32亿t,总生烃量为101.92亿t。显然,文昌组烃源岩是陆丰凹陷的主力烃源岩 [4] 。

Table 2. Volume of Enping and Wenchang source rock in Lufeng sag (V/km3)

表2. 陆丰凹陷恩平组与文昌组烃源岩体积

对比珠一坳陷各洼陷文昌组生烃量和生烃强度,A3洼、A4洼均可以归为潜在富生烃洼陷。目前在陆丰凹陷,A3南洼发现了A13-1、A13-2、A14-4、A22-1等油气田和含油气构造,估算得出A3洼和A4洼总生烃量分别为:53.99亿t和26.06亿t,因此A3洼和A4洼具有良好油气勘探前景。

4. 油气成藏史分析

陆丰凹陷已证实存在三大含油气系统,分别:A2洼、A3洼以及A4洼,其中A2洼归为陆丰北含油气系统,A3洼和A4洼归为陆丰南含油气系统 [5] 。本文将从以下四方面分析陆丰凹陷油气成藏特征,分别为烃源岩埋藏生烃史和排烃史、油源分析、油气运移和聚集和油气成藏期次。

4.1. 烃源岩埋藏生烃史和排烃史

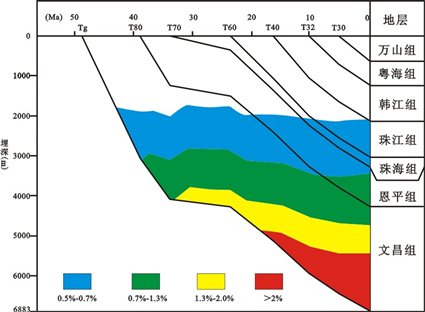

本次研究以成油体系和成藏动力学理论为指导 [6] ,半定量的模拟A1洼、A2洼、A3洼和A4洼文昌组和恩平组烃源岩的埋藏和生烃历史(图3)。分别以A2洼、A3洼为例分析:在A2洼的沉积中心进行生烃模拟,模拟结果参考了A7-1和A7-2井参数进行拟合。

数值模拟结果表明,A2洼呈现恩平组地层沉积厚,文昌组相对较薄,约在35 Ma左右文昌组烃源岩开始成熟,恩平组烃源岩约在13 Ma开始成熟(图3a),恩平组和文昌组烃源岩的生烃高峰时期分别为现今(图3c)和韩江组时期(图3d)。对A3洼的东部进行生烃模拟,模拟结果参考A13-1油田和B

18-1-1

井参数进行拟合,数值模拟结果与A2洼比较相似,其生烃转化率低于A2洼是因为生烃时间范围大,将高值平均化了的缘故。A3洼呈现文昌组地层沉积厚,恩平组相对较薄,约在34 Ma左右文昌组烃源岩开始成熟,恩平组烃源岩约在12 Ma开始成熟(图3b)。恩平组和文昌组大部分烃源岩均处于成熟阶段,特别是

Figure 3. The burial history and hydrocarbon generation history of source rock in Lufeng sag; (a. The thermal history of depocenter in A2 subsag, b. The thermal history of depocenter in A3 subsag, c. Enping formation hydrocarbon-generation simulation in A2 subsag, d. Wenchang formation hydrocarbon-generation simulation in A2 subsag, e. Enping formation hydrocarbon-generation simulation in A3 subsag, f. Wenchang formation hydrocarbon-generation simulation in A3 subsag)

图3. 陆丰凹陷烃源岩的埋藏史、生烃史;(a. A2洼沉积中心热演化历史;b. A3洼沉积中心热演化历史;c. A2洼恩平组生烃模拟结果;d. A2洼文昌组生烃模拟结果;e. A3洼恩平组生烃模拟结果;f. A3洼文昌组生烃模拟结果)

文昌组烃源岩正处于或者刚刚过生烃高峰阶段,结合其良好的生油潜力和较大的规模,有利于其生成的油气,并聚集成藏且不受破坏,因此现今发现油田的原油大多都是来自于A3洼文昌组。恩平组和文昌组烃源岩的生烃高峰分别为现今(图3e)和韩江组沉积时期(图3f)。

4.2. 油源分析

陆丰凹陷已经证实存在三大含油气系统:A2洼、A3洼以及A4洼含油气系统,其中A3洼和A4洼含油气系统归为陆丰南含油气系统(包括A13-1、A22-1油田及A13-2、A15-1、B18-1含油构造),原油来自同一油源,其源岩沉积于弱氧化~弱还原环境,硫含量 + 粘土矿物相对含量高(表3)。A22-1油田及A15-1含油构造的油的成熟度比A13-1油田高,可能反映其成藏史不同。A2洼归为陆丰北含油气系统,包括A7-1、A7-2,其原油多为来自文昌组源岩,以下将进行详述。

陆丰南含油气系统的原油密度分布范围为0.8191~0.9147 g/cm3,是中等密度(平均值为0.828 g/cm3),黏度中等~低(分布范围为4.5~84.5 mPa·S,平均值为22.81 mPa·S),凝固点高达34~44℃(平均值为39℃),含蜡量高–特高(7.77~28.35%,平均值为18.1%),含硫量低(0.1~1.1%,平均值0.3%),V/Ni值低(分布范围0.008~0.34),平均值为0.079,是典型陆相原油 [10] 。

Table 3. Physical properties of crude oil in south of Lufeng sag

表3. 陆丰凹陷南原油物理性质

注:括弧中的数字为分析样品数。

陆丰凹陷所发现原油绝大多数来源于文昌组烃源岩,仅少量样品显示可能有恩平组浅湖沼相煤系地层烃源岩的混源。该油气系统的原油无明显的生物降解作用迹象,除采自探井的原油样品因搁置时间较长,导致低碳数烃类挥发损失之外,新采的生产井原油样品正烷烃指纹分布特征非常一致,指纹曲线较平缓。并且Pr/Ph、Pr/nC17、Ph/nC18和nC21-/nC22+等比值变化范围很窄,Pr/Ph值仅在1.9~2.25之间,反映其源岩沉积于弱氧化~弱还原环境。

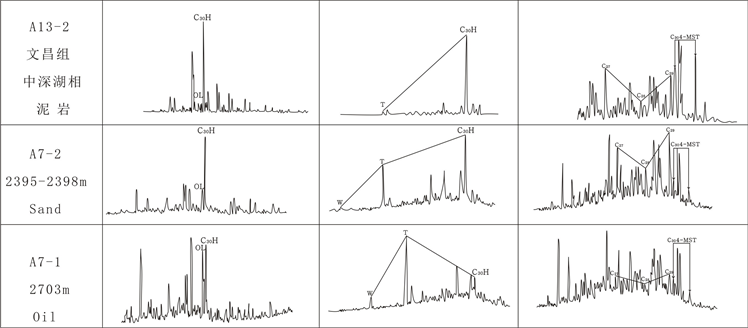

陆丰凹陷以A13-2井为代表的文昌组泥岩是陆丰南含油气系统的油源岩,其烃源岩正构烷烃碳数分布范围为C19~C25,其主峰碳靠中,主要为C21~C23,奇偶优势并不明显。A13-2、A14-3、A9-2、B18-1井的生物标志化合物特征图谱(图3)与A13-2井文昌组烃源岩的具有一致性,故推测A14-3、A9-2以及B18-1井油源岩来自A13洼文昌组半深湖相的烃源岩。A22-2井、A15-1井与A13-2井的类异戊二烯烃分布指纹具有相似性,但A15-1井的C19/C23三环萜烷值为0.66,推测至少有恩平组混源,A22-1井M/Z谱图上显示T化合物异常丰富,可能存在来自恩平组煤系地层的原油 [7] 。

根据A13-1、A7-1以及A7-2井原油地球化学参数模式,发现三者存在一定的相似性(图5)。前人已证实A7-1井珠江组、珠海组、恩平组原油主要来自A3洼文昌组半深湖相烃源,有恩平组浅湖沼相烃源岩的贡献。A7-2井储层烃中陆源高等植物的奥利烷、树脂化合物系列等生物标志物含量较低,水生生物藻类的4-甲基甾烷系列含量丰富,主要来自半深湖相烃源岩。从A7-2井和A7-1井原油成熟度参数比较,结合静态成藏要素,认为A7-2井原油应主要为A07洼文昌组烃源,不排除少量来自A3洼油气的混源。

4.3. 油气运移与聚集

生、排烃时间与区域构造活动、区域储盖层形成的匹配关系是影响油气运移动和聚集成藏的重要因素之一,在陆丰凹陷这一因素控制作用明显(图4) [8] 。

陆丰凹陷油气输导体系包括断层、不整合面以及连通砂体,这些要素三维空间组合构成约束流体活动和油气运移的输导体系。陆丰凹陷中四次洼古近系断层十分发育,研究区整体应力背景为张性,均是正断层发育,控洼断层其断面上陡下缓,呈铲状,经历了早晚期运动,封闭性较差,可有效输导烃源岩层生成的油,为油气纵向运移提供了有力保障。研究区经历了多期构造运动,在古近系与基岩、古近系地层之间形成了多个与古构造运动相对应的不整合面,其中新生代基底、文昌组顶面和恩平组顶面的不整合面最为重要。基底之上为始新统生油层,所以这个不整合面是衔接基岩和始新统油源的重要通道,形成了基岩油气藏的重要条件。另外,恩平组顶底区域性不整合面为始新统和渐新统油源创造横向油气运移的条件。由此可见,陆丰凹陷具有多期成藏特点 [9] - [16] 。研究区古近系文昌组和恩平组地层泥岩含量较高,砂岩发育有限,并且由于受埋深过大的影响使其孔隙条件也受到一定程度影响。断层和不整合面是其主要油气运移通道,砂体作为运移通道作用有限。

文昌组储层分布类型分为陡坡带和缓坡带储层。陡坡带主要是扇三角洲砂砾岩储层,而缓坡带发育辫状河三角洲储层。这些储层分布在半深湖相泥页岩上倾方向或分布在泥页岩上部和下部,因此这些储层都是油气聚集的有利场所。其暗色泥页岩的分布受到边界断裂幕式活动的影响。文昌组沉积期,陆丰凹陷南部的边界断裂活动性强,并向北逐渐减弱,断层这种活动规律的变化直接影响到烃源岩的分布。恩平组储层亦为近源沉积,储层沉积相主要为三角洲、湖底扇和浊积扇。其孔隙度处于10%~30%间,主要集中在20%,其良好的孔隙度对于油气的储集具有一定的有利条件。砂岩含量的高低与距离物源远近有关键性关系。含砂率普遍较高,为油气聚集供了较好的条件。

4.4. 油气成藏期次

据烃源岩生烃史模拟,生烃分为两阶段,第一阶段以低熟液态烃为主,第二阶段处于生油窗中段,大量生烃。四个次洼中A1洼沉积厚度大,生烃时间相对较早,A2、A3和A4洼文昌组生烃高峰时间均为韩江组沉积时期,时间上约在12 Ma左右,且从北到南依次推迟。恩平组生油高峰时期则主要为现今,由于烃源岩类型相对较差,其转化率较文昌组低。油气运移通道为储层、不整合面和断层,不同区域储

Figure 4. The characteristics of biomarker for crude oil and semi-deep lacustrine mudstone in Lufeng sag (From Wang Tieguan)

图4. 陆丰凹陷原油及半深湖相泥岩生物标志化合物特征(改自王铁冠)

Figure 5. The characteristics of biomarker for crude oil and A7-1 and A7-2 well in Lufeng sag (From Wang Tieguan)

图5. 陆丰凹陷原油及A7-2、A7-1井生物标志化合物特征图谱(改自王铁冠)

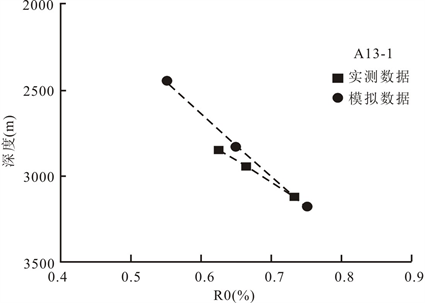

层发育特征,特别是断层的活动性不同,排烃过程可能更多地取决于运移通道,形成幕式排烃和成藏。前人对陆丰凹陷A13-1、A13-2、B18-1和A22-1油田珠江组含油层位进行了大量流体包裹体分析可知:包裹体在较晚期成岩,烃类流体包裹体出现在较晚期的成岩作用事件中,以气液比较低的气液两相包裹体和液态烃包裹体为主、同时有少量含气态烃包裹体,反映烃类成熟度处于成熟~高熟阶段 [10] 。两期包裹体的捕获温度范围分别为100℃~120℃和130℃~150℃,第一期充注对应烃成熟阶段的烃类;第二期充注时,其成熟度为成熟~高熟阶段,为两期油气充注,反映了存在两期成藏。通过单井模拟确定油气成藏期次时间 [11] ,以A13-1为例,模拟结果如图7所示,在13 Ma左右开始大量生油,约在2000~3000 m。模拟各层段成熟度与实际收集成熟度之间基本一致(图6),表明模拟结果是基本符合实际的。依据A13-1井烃源岩生、排烃时限,结合包裹体在较晚期成岩作用出现的特点,运用数值模拟结果大致推断出A13-1油田第一期油藏充注时间约在中新世中期(12.89~10.05 Ma)之前开始的,以低熟液态烃为主;第二期充注始于上新世晚期(2.52 Ma)之前,以成熟烃类为主 [10] 。

同理,根据烃源岩的埋藏生烃史,推测陆丰北含油气系统油气成藏期次分为两阶段,但成藏时间较早于陆丰南含油气系统。

5. 油气勘探方向

陆丰凹陷文昌组发育上倾尖灭圈闭和透镜状岩性圈闭,上倾岩性圈闭主要分布在断陷盆地边界断裂下降盘,该区域发育大量的扇三角洲和近岸水下扇,由于扇体的扇根部位分布大量的砂砾岩体,砂砾岩就近堆积,成熟度低,物性差,再加上埋深大,压实作用强烈,物性较差。因此,该扇体扇根可以作为扇中砂体的遮挡层,形成上倾尖灭岩性油气藏。透镜状岩性圈闭分布在文昌组沉降中心,其形成与扇三角洲重力滑塌形成的湖底扇有关。该类湖底扇储层被沉降中心的暗色泥页岩包裹,由于该类储层位于烃源岩内部,因此这类圈闭具有优异的成藏条件,易于形成岩性油气藏。

陆丰凹陷恩平组发育大量储层,储层在陆丰北部厚度较大,南部较小。A13断裂带受到西部物源的控制,且该区距物源较远,能够形成物性较好的储集层。该区距离A3生烃洼陷近,是油气运移指向部位,因此该区为恩平组有利的勘探目标区。该区已经发现的A13油田说明该区具有很好的勘探前景 [17] 。综上所述,陆丰凹陷油气勘探方向应以深层(文昌组)为主,寻找深层早期形成的构造是该区域下一步勘探

Figure 6. The thermal history of depocenter of A13-1 well

图6. A13-1井生烃热演化史模拟

Figure 7. Measured and Simulation of vitrinite reflectance from A13-1 well

图7. A13-1井实测及模拟镜质体反射率

的重要目标。

6. 结论

1) 陆丰凹陷存在文昌组和恩平组2套成熟烃源岩。恩平组烃源岩总体成熟度不高,生烃量有限,系次要烃源岩;文昌组烃源岩成熟时间早,生烃规模大,系主力烃源岩;其中A3洼和A4洼是陆丰凹陷潜在富生烃洼陷。

2) 根据洼陷地层埋藏史和生排烃模拟,揭示文昌组和恩平组烃源岩的生烃高峰时期分别为韩江组时期和现今,并且由陆丰北往陆丰南方向,古近系烃源岩生烃时间依次推迟。

3) 陆丰凹陷原油为典型的陆相原油,其油源岩以文昌组烃源岩为主,恩平组烃源岩贡献较少,并且陆丰南含油气系统油源主要来自A3洼文昌组,其次是A4洼;陆丰北含油气系统油源主要来自A3洼文昌组,少量来自A2洼文昌组以及恩平组。

4) 陆丰凹陷主要有两期油气充注,第一期油藏充注以低熟液态烃为主,约在中新世中期(12.89~10.05 Ma)前;第二期充注以成熟烃类为主,始于上新世晚期(2.52 Ma)前,陆丰凹陷油气勘探应以寻找深层早期形成的构造为该区域下一步勘探的重要目标。

基金项目

国家科技重大专项(项目编号:2011ZX05030-002-005)。