1. 引言

据《2017~2018中国智能制造年度发展报告》显示,3D打印技术成为我国智能制造领域关注的新热点之一。3D打印是一种以数字模型文件为蓝本,运用热熔性材料等可粘合材料,通过喷嘴融化,在指定边框和填充部位输出,层层堆积成型的技术 [1] 。自20世纪80年代美国科学家Charles Hull 利用光固化立体造型技术(Stereo Lithography Apparatus, SLA)开发第一台3D打印机以来 [2] ,该技术逐渐影响和改变着传统行业的产业模式,成为智能制造业发展的新趋势。随着近年3D打印的新方法和新工艺不断涌现,3D打印技术在产品设计、建筑设计、模具制造、机械电子、生物医学、航空航天、及艺术教育等众多领域拥有广阔的应用前景 [3] 。

据联合国粮农组织统计(FAO, 2018),2016年我国的海洋捕捞产量达1524万吨,约占全球海洋捕捞总量的19.2%,居世界首位 [4] ,是名副其实的海洋渔业大国。海洋渔业可持续发展在开发、利用、管理和保护海洋资源等方面均具有举足轻重的战略地位,是建设海洋强国的重要组成部分。3D打印技术的蓬勃发展对于寻求创新突破和产业升级的传统海洋渔业来说是一个契机和突破口,但目前在海洋渔业引入3D打印技术的应用案例较少,因此本文以渔业模型的建模和打印方法为应用示例,结合海洋渔业面临的问题和需求,详细探讨3D打印技术在海洋渔业教学及研究中的作用及前景。

2. 材料与方法

2.1. 3D打印机

本实验使用极光尔沃Z603S型号打印机(图1),成型原理为熔融堆积,打印厚度 0.1~0.3 mm,单喷头,喷嘴直径0.4 mm,打印速度10~300 mm/s,成型平台尺寸280 × 180 × 180 mm,定位精度XY轴:0.011 mm,Z轴:0.0025 mm。

2.2. 打印材料

目前主流材料包括:光敏树脂材料、金属粉末、PLA(聚乳酸)、尼龙等。本实验使用的材料是PLA,一种新型环保的生物降解材料,使用可再生的植物组织和成分制作而成,成本较低,机械性能和物理特性良好,收缩率低,强度高无卷曲,颜色多样,环保无害,广泛应用于各种加工方法,如吹塑和热塑 [5] 。

2.3. 3D建模软件

3D建模是实现3D打印的关键技术,是指通过三维软件在虚拟空间制作三维立体模型,将脑海中的设计转换为可视对象。通过建模软件,理论上可以将现实生活中的物体转换为可编辑的模型,另外3D建模还可融入设计者创意,创造现实中不存在或者是修复已损的物体模型。目前最受流行的3D建模软

件有3DStudioMax (简称3dMax)、MAYA、CINEMA4D (简称C4D)等,它们广泛应用于影视动画和游戏行业,其功能强大,易于上手,模型仿真度高,可以满足鱼类3D建模需求。本项目采用C4D软件,研发公司为德国的Mason Computer,该软件包含建模、动画、渲染(网站渲染)、角色、粒子以及插画等模块,具有强大的运算速度和渲染能力。

雕刻软件在本质上也属于3D建模,用于制作更加精良的模型。比如美国Pixologic公司开发的Z-Brush软件,该软件按照设计师的创作灵感和传统工作习惯而设计,它的出现颠覆传统三维设计的工作模式,解放设计师的双手,告别依靠鼠标和键盘的传统创作模式。设计师可以通过绘画板或鼠标控制Z-Brush的立体笔刷工具,随意雕刻自己头脑中的形象。Z-Brush的诞生代表一场3D造型的革命 [6] 。

2.4. 3D打印流程

3D打印技术的基本原理是:首先设计三维模型,然后通过Cura软件对其进行分层切片,得到各层截面的二维轮廓。Cura是将模型导入打印机的一款切片软件,主要功能是按照模型的形状切片成层,生成整个模型的G-Code代码。打印机根据其分层情况逐层打印,Cura还可调节打印大小方向和填充密度,计算打印时间和耗材量等。按照生成的轮廓,成型头通过激光扫描选择性地固化每层液态树脂(或切割每层纸,或烧结每层粉末材料,或喷涂每层热熔材料或粘结剂等),形成各个截面轮廓,并逐步顺序叠加成三维制件。

3. 结果与分析

3.1. 3D建模方法与示例

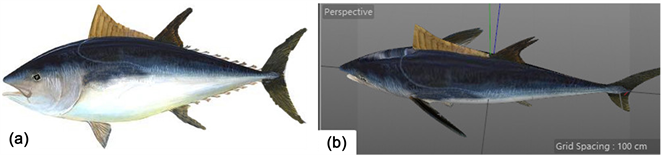

本研究运用3D建模技术建造多种水生生物的模型(图2)。基本步骤如下:先将金枪鱼的顶视图、右视图和正视图的二维图片分别导入C4D软件的三个视框作为底图,调整各个视图的相对位置和调节与背景页面的对比色度。其次建立一个可编辑的正方体,将其分段,转化为点编辑模式,切换各个视框,根据每个角度对象的体型,形态和大小对其进行拟合,之后运用细分曲线对模型进行圆滑命令,消除棱角等过于突兀的效果。软件可以实现精细的细节处理,如鱼鳞和鳍条等细微的部分,需要在细分物体的时候,将面尽量缩小,但对电脑内部配置有一定要求,硬件配置高的电脑往往能实现对模型的高度优化,否则易在对对象增加细分级别时出现死机状态。除以正方体对物体形状进行拟合之外,还可以通过绘制的方式建立模型,选用钢笔工具搭建衔接多个面,再以挤压命令将二维的面拉伸成立体。建模方式和技术因人而异,但软件可满足建立高度逼真的实体模型的技术需求,甚至可以做到三维动态仿真。模型完成后以STL格式保存即可导入3D打印机即可打印。在物体最后的着色环节,可在材料中导入物体的体色和纹理对模型进行贴图,达到高度还原的效果。

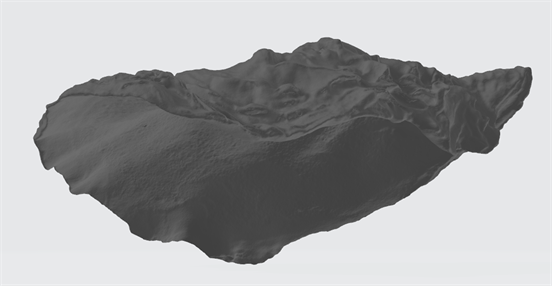

除手动建模,还可使用扫描仪将已存在的实体进行扫描建模,国内市场上已推出手持和台式扫描仪,其操作简捷,快速成像,若欲获取更高精确度效果,可通过专业CT设备进行扫描(图3),即电子计算机断层扫描,它利用精确准直的X线束、γ射线、超声波等,与灵敏度极高的探测器一同围绕对象的某一部位作连续的断面扫描,具有扫描时间快,图像清晰等特点 [7] 。

Figure 2. The two-dimensional picture (a) and the three-dimensional model of tuna (b)

图2. 金枪鱼二维图片(a)和金枪鱼三维模型(b)

Figure 3. The three-dimensional model of The Pacific oyster

图3. 太平洋牡蛎3D模型

3.2. 3D打印方法与示例

3D打印与纸面打印原理不同,但步骤类似,在电脑界面预览确定后点击打印,打印机自动按照程序指示工作。3D打印机需工作前调试成型头与打印台距离,避免影响成品质量。而且3D打印是熔融成层原理,打印过程需注意高温安全。

下面以鲨鱼的打印过程为例(图4),本研究用C4D软件制作鲨鱼的3D模型,以STL格式保存,输入Cura软件,调节模型大小。软件自动生成底座用于支撑,在此底座的基础上再进行逐层打印,可供选择的支撑类型有局部支撑,即对镂空部位进行打印。还有全部支撑,即对整个模型各部分别配置支撑底座。单喷头在打印过程持续产生细度为毫米级的单丝,模型的大小与打印时间成正比,喷头待打印完毕自动归位,打印台冷却后即可取下模型。

鱼鳞主要有盾鳞、质鳞、圆鳞三种,以常见硬骨鱼类鱼鳞了解为例,其具有一定弹性,花纹规律,结构致密,质地薄脆而透亮,作为鱼类年龄重要鉴定材料。鱼鳞由少量的钙、羟基磷灰石、细胞外基质组成 [8] 。生物骨质打印组织研究在医学上已取得一定进展。此外,为追求“克隆”标本的效果,利于永久性保存,打印材料可依靠原材料进行改进发展或者拟合替代。目前生物组织打印材料的主要材料来自于水生或海生类生物物质,如从海藻提取的海藻酸钠和其他多糖类物质,常被以水凝胶的形式广泛运用于包括3D生物打印在内的生物医学领域,用此可打印较富弹性的鱼体肌肉。但该打印材料存在打印结构机械强度偏低、自身生物惰性(无细胞黏附性)等不足。下面本文讨论会对水生物3D打印材料开发进行详细论述。

针对于普遍的熔融型固化打印,打印材料在打印过程经过一个不可逆性突变,前后状态差异大,目前的打印水下机器人,3D打印只起到“画皮不画骨”的作用,调节浮潜的功能还得依赖于遥控式动力装置,调节密度的前提条件是灵活性大,如鲸依靠肝脏脂肪调节、硬骨鱼类依靠鳔的气体压缩。因此可利用流动力学方法,以当前全球先进的软性打印材料为模型打印一个深度调节器,软性材料是水凝胶由于具备与生物体细胞极其相似外环境和优良的机械性能,被广泛的应用于细胞体外培养和组织器官的体外形成。然而这些组织器官的外形大多是不规则的,所以对体外培养相关组织器官也需要形状各不相同的水凝胶等软材料 [9] 。

4. 讨论

4.1. 3D建模在海洋渔业上的应用

2D平面视图对复杂事物的表现力较差,对看图人的想象力要求较高。而3D技术比较直观,通过提供演示、构建、创造等技术,为人们搭建一个想象创作的空间。例如渔业教学实验有绘图要求,以3D建模替代传统2D绘图,既方便学生深刻认识特定物种的形态,了解物种间的差异,又提高学生的体验感和趣味感,有助于培养创新型复合人才,开辟新型教学方式。

另外,水生生物体体型大小、捕获后身体腐朽速度不同,标本制作程序繁琐,其需要浸泡在甲醛或经其他特殊处理才得以长久研究。大多数出海渔获物经冰冻保存,运回实验室研究,新鲜样本易出现弯曲、褪色、破损的现象,而且气味刺激,制成标本后往往被严格保存,共享性差。电子标本可永久性保存,不易丢失,还原度高,从外观保存角度考虑,可供长久性观察,若将这些电子标本放置于一个科普平台上可有助于生物学知识的普及和传播。

2016年华盛顿大学生物与水产科学教授Adam Summers计划扫描全世界25,000种鱼类将其数字化,并免费提供3D高分辨率图像下载服务。他使用小型CT扫描设备对在世界各地搜集的鱼类样本进行全方位扫描。此项工作受到各国学者的热烈响应,现已经完成515个种类的扫描,一些数据已经在学术共享网站在线发布。国内一些学者开发了基于2D平面效果的标本数字化馆,例如:段金荣等学者设计的二维水产虚拟标本馆,实现了实物标本馆数字化,吕俊霖等学者采用Flash技术实现鱼类标本展示 [10] 。但是这两种数字展示方式还是限制于传统二维平面效果,3D立体感和用户交互感不高。因此,从初步的3D模型制作,应该逐步提高建模效率和仿真模拟水平,能够全方位地展现标本外形和结构的具体特征。开发虚拟水生生物模型网站的漫游系统涉及三个关键性部分:1) 水生生物的3D建模;2) 网站的创建;3) 虚拟系统与外界的交互。从初始的大型3D制作软件C4D逐步到快速成像的3D扫描仪和结合处理,我们逐步探索建模效率和仿真模拟水平的提高方法,希望能够全方位地展现标本外形和结构的具体特征。为了实现水生生物的三维模型资源共享,我们采用WebGL技术创建网站,将模型以代码的形式转输网站。WebGL (Web Graphics Library)是一种3D绘图技术规范,在2011年Khronos Goups协会在美国洛杉矶举办的游戏开发大会上发布,允许把JavaScript和OpenGL ES 2.0结合为HTML 5 Canvas,提供3D加速渲染,使浏览者在不安装显卡的情况下也可体验高性能的三维场景 [11] 。JavaScript是一种用于网页开发的客户端脚本语言,它支持面向对象编程、命令式编程以及函数式编程。一般来说,包括三部分:文档对象模型(DOM)、ECMAScript和浏览器对象模型(BOM) [12] 。把真实水生生物对应编制成计算机中可视化3D虚拟“展馆”样品,让用户通过鼠标点击对水生生物模型进行放大、收缩、360°旋转,直接感受立体的实时漫游效果。随着虚拟技术发展,水生生物模型还可应用于标本馆、水族馆、海洋馆展示,渔业科普活动,科研教学等。

除了3D打印和扫描本身的技术缺陷外,模型对真实鱼体形态几乎完全还原,为此需要提高满足大型模型尺度和小型生物精度打印和扫描的需求技术,可以设想采集样品时通过扫描可及时记录鱼类形态、大小特征,可减少输运过程对其形态的维护成本或避免保存不当造成的毁坏影响,便于更好鉴定,甚至扫描数据可实时共享,实验室和出海工作同时开展,节省时间。只要拥有目标对象的模型文件和3D打印机,就可克服时间和空间的限制还原其立体形态。

4.2. 3D技术在渔业海洋环境上的应用

渔业资源的可持续利用与其周围海洋环境有密切关系。相比于水生生物体模型,3D动态模拟及构建宏观可视化的渔业海洋环境模型,可以为海洋资源开发增添活力。通过对海洋环境的模拟,促进对海洋的客观认识,为海洋可持续开发和管理提供有效手段 [13] 。例如我国南海的海域面积约350万平方千米,数以百计岛礁分布散落其中,随着该海域大力开发,为保护海洋生态环境,中国在2012年提出《南中国海开发创意三维虚拟平台》(简称《南中国海3D建模》)创意项目,利用仿真平台对南中国海进行“虚拟开发建设”。面对无先例可循的未开发区域,利用计算机虚拟技术可避免不当措施引起的难挽回性损失,为开发其他海域提供经验。

具体执行计划:1) 地球建模:首先建立整个地球的表面粗略模型,不包括海床地貌,截取海平面一米以上面积,海岸线精确,以此作为南中国海建模的背景。2) 南海建模:包括三沙市辖区及海南省周边的岛礁、海床地貌的建模,比地球模型高一个详细等级。其次是重点岛礁的建模,比南海模型再高一个详细等级。3) 开发建模:此阶段将重要的基础构件做成可调用模型。创意开发者可以在此基础进行创意搭建,并通过平台使用的工程软件进行计算成本、结构优化等操作 [14] 。

中南海建模项目重点放于岛屿及周边海洋环境管理开发上,使大家足不出户就能切实了解到南海的壮观,甚至为游戏电影等提供一个环境背景。对南海进行初步系统建模,是推进人们认识海洋的重要一步,以期海洋兴国。它是集政治、科学、经济、外交、社会、生活于一体的多重性质项目。它只是为我们提供一个了解南海的渠道,额外的科研价值需要后来人不断扩充提升。

近年来国内外对于海洋的模拟研究逐渐从小范围平面渲染到大规模数字地球的绘制与建模,对于建立新时代海洋格局、系统性开发海洋资源具有远大意义。

气候变暖是全球关注的问题,随之带来海洋生态系统的逐渐恶化。英国谢菲尔德大学的科学家Mihai Chiriac在生态栖息地设计大赛(Inhabitat’s Biodesign Competition)上展示了“水培未来房屋”这一设计理念,其作品是一个3D打印容器,也是一个小型生态系统,可种植果蔬和养殖鱼类,水生动物产生的废弃物会成为植物生长养料,符合可持续发展理念。另外,人类活动也是海洋生态系统恶化的主要原因之一。为弥补对鱼类栖息地的破坏,3D打印鱼礁的研究进展迅速,且带来巨大经济效益。日本的鱼礁装置技术领先,但其制造技术垄断且进口成本高,一个鱼礁座十万起价,因此国内相关企业研发国产“鱼礁”装置,其与海流相互作用营造利于鱼群生活的条件,维持渔业资源。企业还可以在此基础建立休闲渔业,吸引游钓爱好者。3D打印技术打破人们思维设计的现实障碍,为解决渔业问题提供新思路。

4.3. 3D技术在捕捞业上的应用

渔业资源是典型的CPR (共有流动性集群资源),具有非排他性和消费竞争性特征,即“谁捕到归谁所有”,它不仅涉及个人,还涉及国家之间的海权竞争,随着近海渔业资源逐渐衰竭,远洋捕捞迅速发展,促使人们大力提高捕捞水平和更新设备,如提升渔船性能,准确定位鱼群,探查海域水底环境等,以获得低成本、高产量效益,这也促使3D打印技术发挥其独特的作用。

渔获量是渔业捕捞首要目的,大部分网具的共同点是针对集群性海洋生物捕获,即采用“一网打尽”方式。但副渔获物的困扰随之而来,精准捕捞难以实现,对其他生物产生不必要的伤害。且深海生物一旦被捕由于压强变化,即使放生海洋也难以存活。受折纸技术启发,哈佛大学的海洋生物学家和工程师们设计12面体捕获装置RAD,它可以像折纸一样迅速精准地将海洋生物包裹,其存在众多技术难点,如要求十二个面板协调性高、深海耐压性强、接口精细等。但通过3D技术打印出装置主体和面板,使该装置通过测试,成功捕获700米深度的鱿鱼和水母等。在3D技术帮助下设计的这款装置,实现高度精准捕捞,甚至可用于捕获深海未知生物。目前该装置只用于捕捉小型个体,未来将朝着大型成熟化方向发展。

4.4. 开发水生物3D打印材料

3D技术在渔业研究的应用是个具有商业价值的领域,其中科学家不断探索新型打印材料,从海洋中寻找素材便是渠道之一。例如生态入侵是渔业面临的重要问题之一,近前来自美国戴维森学院的大二学生Lorena James发现入侵种斑驴贻贝的贝壳可用于制造3D打印材料并申请专利,斑驴贻贝最初在东欧发现,一旦泛滥易危害其他物种并造成生态失衡。以斑驴贻贝制作3D打印长丝的程序复杂,首先把贝壳粉碎为粉末,再加入PLA颗粒,利用特制回收塑料设备制作成3D打印长丝。虽然不能从根本上解决生态入侵问题,但这不失为一种环保处理方法。

此外,3D打印生物组织多数是牙齿、假肢等结构 [15] ,澳大利亚研究理事会卓越电材(Electromaterials)科学中心(ACES)与Wollongong大学智能高分子研究所(IPRI)合作研究,利用海藻凝胶分子和细胞的高度相容性,将海藻融入3D医疗打印植体和开发生物活性细胞相容材料方面。未来海洋资源对人类的潜在价值不可估量,也可以作为3D打印材料进行挖掘和利用。

5. 不足与发展

5.1. 3D打印的缺点

在软件中把模型建立完成且调整至适合的大小之后,就可以通过3D打印机进行打印。但3D打印技术并不完美,比如在打印同一模型时,很难更换材料打印出不同颜色,一般打印机没有设置计算不同颜色用料量,往往只能获得颜色单一的模型。其次,打印机采用逐层打印的方式,很多悬空和镂空部位不得不采用支撑骨架,与模型相粘结,影响成品质量。打印速率慢,且填充密度和打印时间成正比,所以人们为节省时间,采用直线式或蜂窝式的填充结构,不可避免影响模型的机械性能。比如在打印鲨鱼类模型时候(图4),鱼鳍部位往往细小而悬空,鱼体呈纺锤型,支撑点需求多,成型后支架难以剥离,今后可以通过3D建模精细化设计以及开发3D打印新材料来解决。

5.2. 3D打印成本高昂

入门级3D打印机价格为5000~30,000元不等,还有材料消耗费及3D扫描仪等设备费,另外,维修难度和成本较高,打印耗时长、效率低。因此,部分高校及科研机构选用功能较简单的打印机,如桌面级3D打印机,待科技发展成熟,再进行更换性价比更高的打印机;或采用与相关企业合作、申请基金、项目支持等方式。

5.3. 3D打印材料缺乏多样化

现阶段3D打印材料种类较少,用于3D打印的高分子材料主要有ABS树脂、PETG树脂、PC树脂等,以及光敏树脂和高分子粉末,其他材料的应用在世界范围内尚不成熟。将来需要科技的进步,不断开发越来越多的新材料和新能源,使“打印世间万物”成为可能。

5.4. 3D技术人才资源不足

3D技术对人才要求较高,我国3D软件开发方面明显落后于他国,加上3D技术专业师资不足,3D技术相关教育推广难度大 [16] 。因此,应该在高校开设3D技术课程。培养新一代年轻人将创新思维转化为现实,使之与传统碰撞出更多的火花,带来革新性的成果。这不仅在海洋渔业领域,乃至其他各行各业都需要增加3D技术的教育和普及。

致谢

感谢中国海洋大学SRDP (Student Research Developing Program)本科生研究发展计划提供的机会和经费支持。

感谢中国海洋大学水产学院贝类遗传育种实验室刘士凯教授提供太平洋牡蛎三维数字扫描模型。

感谢评审本论文的专家。

基金项目

中国海洋大学SRDP (Student Research Developing Program)本科生研究发展计划(项目号:201810423423X)。

参考文献

NOTES

*通讯作者。