1. 引言

阅读环境是影响阅读效率的重要因素之一,因此为自己创造一个良好的阅读环境是非常重要的(李宁宁&李洪玉,2006)。目前,随着手机等移动音乐设备的发展,越来越多的人习惯于一边学习工作一边听音乐。因此,探讨背景音乐对个体阅读等认知活动的影响效应成为当前重要的研究课题之一。

声音是由音色、响度和音高三个基本元素组成。音乐信息包括节奏、旋律、歌词等。阅读理解则包括文字字形辨认、语音提取和语义理解等步骤。边听歌边阅读则是音乐中的元素和信息与阅读理解中的元素和信息相互作用的结果。当音乐中的元素和信息与阅读理解中的元素和信息发生改变时,两者相互作用的机制和结果都会发生一定的改变,从而产生不同的效应(Kämpfe, Sedlmeier, & Renkewitz, 2011)。所以,研究背景音乐对阅读理解的影响就需要分离出音乐和阅读理解中不同的元素,探究不同的元素之间的整合效应。

现有的研究所提出的相关理论模型主要分为三种。1) 背景音乐对阅读理解有积极影响,从而提出了觉醒模型(Beanland, Allen, & Pammer, 2011;曹洁&朱婷, 2012;彭聃龄,2001)。觉醒水平和认知成绩有很高的相关性,音乐通过提高个体的觉醒水平提高个体的阅读理解水平(Beanland et al., 2011;曹洁&朱婷,2012;彭聃龄,2001)。2) 背景音乐对阅读理解有消极影响,从而提出了认知容量有限理论(Furnham & Allass, 1999)。该理论认为个体在加工信息时工作记忆的容量是有限的,背景音乐的加工会抢占加工阅读材料的资源,从而对阅读等认知活动产生干扰(Furnham & Allass, 1999)。3) 觉醒理论和认知资源有限理论并不是单独存在的(马谐et al., 2015)。在背景音乐下的认知活动中,觉醒理论和认知资源有限理论同时存在,并在不同元素之间整合时发挥不同的作用,背景音乐下阅读理解的效率是两者相互抵消的结果(马谐et al., 2015)。

在Handayani等(2015)的研究中,Handayani等用电容容积层析脑扫描仪(Electrical Capacitance Volume Tomography Brain Scanner, ECVT)来测量不同音频和音响条件下人类大脑活动产生的电子信号的差异 (Haryanto et al., 2015)。其实验结果显示,在听音乐时,右半球的脑电信号高于左半球。此外,当受试者听古典音乐、流行音乐和摇滚音乐时,脑电信号的强度明显不同。即在听摇滚音乐时,大脑颞叶区的活跃程度显著高于听古典音乐条件下。该研究结果与脑电图(Electroencephalography, EEG)结果一致,均表明音乐对个体的脑活动有重要的影响。

音乐对一些大脑功能的发挥也起着重要作用(Thompson, Schellenberg, & Letnic, 2012; Chen, Penhune, & Zatorre, 2008;陈丹,隋雪,王小东,钱丽,&姜娜,2008;孙长安,韦洪涛,&岳丽娟,2013)。虽然现有的研究对于音乐是如何改变个体的认知活动并没有给出一个完美的解释,但是有研究证明音乐通过改变个体的工作记忆而影响个体的认知活动(Chen, Penhune, & Zatorre, 2008)。孙长安等(2013)关于音乐对工作记忆影响的事件相关电位(Event-related potentials, ERPs)研究中发现,完成记忆任务时大脑额叶的活动比较活跃,先导音乐条件下大脑顶叶区域比较活跃,背景音乐条件下大脑额叶和顶叶都较为活跃。即音乐改变了大脑的觉醒状态,很有可能是音乐激活了大脑的顶叶区域;此外,先导音乐条件下P3波的波幅最大,背景音乐条件下P3波的波幅次之,无音乐条件下P3波波幅最小(孙长安et al., 2013)。研究者认为这是由于音乐改变了大脑的觉醒状态从而使脑电波产生了变异,音乐激活了更多的脑区使得有更多的认知资源用于加工过程,从而提高了个体的工作记忆效率(Thompson, Schellenberg, & Letnic, 2012; 陈丹et al., 2008)。

在日常学习工作中,有无背景音乐及不同的背景音乐如何影响个体的阅读理解能力尚不清楚。该问题的阐释对如何提高个体工作效率,如何改善青少年教育模式具有重要意义。

2. 方法

2.1. 被试

湖北大学大学生30名,母语均为汉语,男女各15人。被试均为右利手,视力或矫正视力正常,且通过英语四级考试。

2.2. 实验材料和仪器

视觉实验材料通过22英寸液晶显示器呈现,屏幕分辨率为1024 × 768像素,刷新率为65 Hz。实验程序由E-prime 2.0软件编程。所有阅读材料及问题均通过白色背景的显示屏呈现;音乐材料通过耳机呈现。被试在黑暗的实验室中单独参加测试,与电脑显示屏的距离为50 cm。

阅读材料:中文阅读理解材料是从高考模拟题中选取科技类阅读理解文章3篇,并对文章进行一定的修改,使每篇文章300字。英文阅读理解材料是从全国英语等级考试三级(Public English Test System, PET-3)历年考试题目中选取阅读理解文章3篇,并对文章进行一定的修改,使每篇文章150词。音乐材料:选取同曲不同词的舒缓中/英文音乐,并使音乐的响度保持一致(60 dB)。

2.3. 实验程序与实验设计

实验采用3 (背景音乐类型:无、中文、英文) × 2 (阅读材料:中文、英文)的被试内实验设计,因变量为不同实验条件下阅读理解的反应时及正确率。

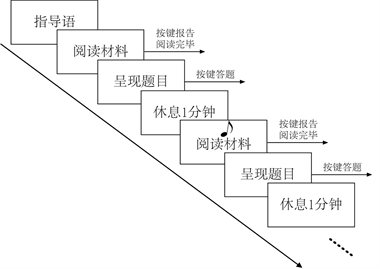

实验阶段的流程如图1所示:实验首先对无背景音乐条件下阅读理解的基线水平进行考察。在阅读理解过程中,显示屏上首先呈现一篇阅读理解文章,被试充分阅读并理解后按空格键报告材料阅读完毕(记录反应时);然后呈现题目,被试要求按键进行作答(记录答题正确率)。在判断过程中,要求被试不能回视文章内容,并在完成一篇阅读理解后强制被试休息1分钟。实验共包括以下6种实验条件:1) 无音乐背景的中文阅读;2) 无音乐背景的英文阅读;3) 中文背景音乐条件下的中文阅读;4) 中文背景音乐条件下的英文阅读;5) 英文背景音乐条件下的中文阅读;6) 英文背景音乐条件下的英文阅读。实验中,不同类型的背景音乐及阅读材料随机呈现。

2.4. 数据分析

本研究通过E-prime 2.0收集被试的阅读时间及答题正确率。运用SPSS 19.0对阅读时间及答题正确率进行3 (阅读背景类型:无、中文、英文) × 2 (阅读材料:中文、英文)的多重比较分析;并对同一类型阅读材料的不同背景音乐的阅读时间进行方差分析及配对样本t检测。p ≤ 0.05被认为差异显著。

Figure 1. General layout of the experiment procedure

图1. 实验流程图

3. 结果

3.1. 阅读理解反应时与答题正确率

不同条件下的阅读时间及答题正确率见表1。对不同类型的背景音乐及阅读材料的反应时的多重比较分析结果显示,背景音乐类型的主效应显著[F(1, 29) = 4.833, p = 0.009],无背景音乐条件下的阅读速度显著快于有背景音乐条件下的阅读速度。阅读材料类型的主效应显著[F(1, 29) = 172.819, p < 0.001],中文材料的阅读速度显著快于英文材料的阅读速度。而背景音乐类型、阅读材料类型两者交互作用不显著。对于阅读理解的答题正确率的3 × 2多重比较分析结果显示,背景音乐类型主效应、阅读材料类型主效应、以及两者间的交互作用均不显著(all p > 0.05)。由于在答题正确率上,各条件间没有显著差异,在以后的分析中不再对答题正确率进行分析。

3.2. 不同类型背景音乐下英文文章阅读理解效率的差异性检测

对不同类型背景音乐下英文阅读理解反应时的方差分析结果显示,背景音乐类型的主效应显著[F(1, 29) = 2.735, p = 0.041]。进一步配对样本t检验结果显示,英文背景音乐条件下英文文章阅读理解的反应时显著高于无背景音乐条件下阅读理解的反应时[t(29) = −3.174, p = 0.004]。中文背景音乐条件下英文文章阅读理解的反应时显著高于无背景音乐条件下阅读理解的反应时[t(29) = −3.800, p = 0.001]。中文背景音乐条件下英文文章阅读理解的反应时显著高于英文背景音乐条件下阅读理解的反应时[t(29) = −2.193, p = 0.036]。

Table 1. Mean response times (ms) and accuracy with standard deviations (SD) for Chinese/English reading comprehension in different background music

表1. 不同背景音乐下中/英文阅读理解的反应时和答题正确率(Mean ± SD)

3.3. 不同类型背景音乐下中文文章阅读理解效率的差异性检测

对不同类型的背景音乐下中文阅读理解的反应时的方差分析结果显示,背景音乐类型的主效应显著[F(1, 29) = 4.473, p = 0.014]。进一步配对样本t检验结果显示,英文背景音乐条件下中文文章阅读理解的反应时均值要显著低于无背景音乐条件下阅读理解的反应时[t(29) = 2.509, p = 0.018]。中文背景音乐条件下中文文章阅读理解的反应时显著高于无背景音乐条件下阅读理解的反应时[t(29) = −3.290, p = 0.003]。中文背景音乐条件下中文文章阅读理解的反应时显著高于英文背景音乐条件下阅读理解的反应时[t(29) = −3.563, p = 0.001]。

4. 讨论

本研究考察了中/英文背景音乐对中/英文文章阅读理解的影响,实验结果显示,中文背景音乐对中/英文阅读理解均存在干扰作用;英文背景音乐对英文阅读理解存在干扰作用,而对中文阅读理解有促进作用。

4.1. 中/英文背景音乐对英文文章阅读理解效率的影响

有背景音乐条件下的英文文章阅读理解的效率低于无背景音乐的条件下的英文文章阅读理解的效率。背景音乐对于英文文章的阅读理解存在干扰效应;并且中文背景音乐对英文文章阅读理解的干扰作用显著大于英文背景音乐对于英文文章阅读理解的干扰。该研究结果可以通过认知容量有限理论进行揭示说明(Furnham & Allass, 1999; Lavie & Tsal, 1994;彭聃龄,2001)。认知容量有限理论认为个体在加工信息时工作记忆的容量是有限的,如果用于加工一方面信息的认知资源较多,那么可用于加工另一方面信息的认知资源就会相应减少。如果同时操作的两项任务都相对比较简单,那么这两项任务都可以顺利完成;如果其中一项或者两项比较复杂,由于认知资源不足而对两项任务的完成程度打折扣(Lavie & Tsal, 1994)。由于所选被试都是中国大学生,母语为中文而非英文,即英文文章的阅读理解对于被试而言就是一项复杂的认知活动,会占用被试大量的认知资源。而被试对于背景音乐中所包含的信息进行有意识或无意识的加工,这些加工过程必定会抢占加工阅读材料的资源。由于被试对英文文章的阅读理解认知资源的降低,而导致被试英文文章阅读理解效率降低,主要表现为被试英文文章阅读理解时间的增长。即中/英文背景音乐都会对大脑活动产生影响,占用个体认知资源,从而对英文文章的阅读理解效率产生影响。

此外,实验结果还表明,中文背景音乐条件下的英文文章阅读理解效率显著低于英文背景音乐条件下的阅读理解效率。目前,大部分的研究表明背景音乐中的歌词部分会对阅读理解产生干扰作用。Marsh等(2008)的研究表明,当背景音乐中包含语义信息时,被试在阅读理解任务和背景音乐中的语义信息的处理上发生冲突(Mars, Hughes, & Jones, 2008)。根据注意的选择模型,阅读理解任务中的语义信息(视觉通道)与背景音乐中的歌词(听觉通道)都会被个体所知觉并识别。中文背景音乐与英文背景音乐的差异在于中文为被试的母语,而英文为被试的第二习得语言(陈宝国&胡琳,2012)。Miyake等(1994)的研究中发现,个体在加工呈现过快的第二习得语言的语言材料时,个体对于第二习得语言的加工会受到损害(Miyake, Carpenter, & Just, 1994)。即当第二习得语言的呈现速度高于个体对第二习得语言的加工速度时,个体对第二习得语言材料理解有困难。英文背景音乐中的歌词呈现速度显然高于个体对于英文的加工速度,即被试并没有理解英文背景音乐中歌词的内容,从而占用较少的认知资源。而中文背景音乐中的歌词为被试的母语,被试可以充分的理解歌词的内容,所以在认知加工过程中的分析选择中占用到了更多的认知资源。而且试验中还存在一种现象,当播放中文音乐时部分被试会不自主的跟着音乐哼唱起来,而在播放英文背景不存在这种现象,这一点也可以证明上述的推论。即被试在阅读英文文章时,中文背景音乐比英文背景音乐会占用到更多的认知资源,从而导致被试阅读英文文章的认知资源降低,即中文背景音乐对英文文章阅读理解效率的干扰要显著高于英文背景音乐对英文文章阅读理解效率的干扰。

4.2. 中/英文背景音乐对中文文章阅读理解效率的影响

中文背景音乐对中文文章阅读理解效率存在干扰作用,而英文背景音乐对中文文章阅读理解存在促进作用。这与背景音乐对英文文章阅读理解效率的影响存在很大的差异。具体比较各种实验条件的差异,中文文章的篇幅长度与英文文章的篇幅长度大致相同,其背景音乐一致,且两者的答题正确率也无明显差异,即可理解为其难度系数大致相同,因而可以推测出这种差异是由阅读材料的属性差异造成的。中文作为被试的母语,而英文作为被试的第二习得语言,被试对于中文的熟悉度高于英文,即被试在阅读中文阅读材料时相较于英文阅读材料更具自动的特点,这点从被试对中/英文章的阅读时长可以看出(见表1),即被试阅读中文阅读材料相对于阅读英文阅读材料是一个相对简单的认知活动,占用的认知资源较少。再者,中文与英文的基础属性也不同,中文是一种表意文字,而英文是一种表音文字,个体对于两者的加工机制与加工过程也不同(陈宝国,王立新,&彭聃龄,2006)。英文具有较强的音—义联接,即个体在阅读英文阅读材料时会将视觉信息转化为语音信息以帮助理解含义,而中文则具有较强的型—义联接,即可以实现直接将视觉信息转化为语义信息。由此可以推论出中文阅读中对于语音信息的依赖小于英文阅读。综合上述两点可知背景音乐对于中文阅读的干扰小于背景音乐对于英文阅读理解的干扰。

由于中文文章阅读理解占用更少的认知资源,英文背景同样也是占用较少的认知资源,Lavie (1994)的研究中发现,当不同感觉通道进行两种性质的作业,两种作业占用的认知资源都较低时,个体可以进行较好的双作业操作。即英文背景音乐对中文文章阅读理解的干扰较小(Lavie & Tsal, 1994)。在此基础上,音乐还可以提高个体的觉醒水平,而觉醒水平与个体的认知成绩有很高的相关性(曹洁&朱婷,2012),即英文背景音乐挺高了被试的觉醒水平,从而促进认知加工进程。综合认知资源有限理论和觉醒模型,即可表现出英文背景音乐条件下中文文章阅读理解较快。然而对于中文背景音乐,Nick和Harriet (2014)的研究中发现,阅读任务中的语义信息与歌词中的语义信息在加工过程中都处于一个合理的备选地位。被试在抑制歌词中的合理但并不是被试所需处理的信息时会消耗部分认知资源,从而降低文本语义内容的高效处理(Perham & Currie, 2014)。被试在筛选歌词中的中文信息与文本中的中文信息时,两者的相似性会增加筛选过程的困难程度,即占用更多的认知资源。即中文背景音乐所占用的认知资源对中文阅读理解的干扰抵消了中文背景音乐提高被试觉醒水平而带来的促进作用。即表现出中文背景音乐对中文阅读理解有干扰作用。

5. 结论

中文背景音乐和英文背景音乐对英文文章阅读理解效率均有干扰作用;英文背景音乐干扰英文材料的阅读,但对中文材料的阅读有促进作用。此外,结果表明,背景音乐调节于中/英文文章阅读理解效率的机制存在很大差异。

6. 研究不足及展望

本研究尚存许多瑕疵与不足之处。首先,本研究仅将中国大学生作为研究对象,并没有涉及其他国籍、年龄段的被试,且样本量小;其次,由于本实验的实验时间较长,难以排除被试认真程度、倦怠情绪等主观因素所带来的影响;第三,被试的英文水平、音乐受性、性格等方面可能存在很大差异。在以后的研究中,应该充分考虑样本来源、样本容量、样本间差异及实验时长等因素的影响。

基金项目

贵州中医药大学博士启动基金项目[2018]21资助。

NOTES

*通讯作者。