1. 引言

近年来,地表温度升高、海平面上升及温室气体浓度增加等气候变化都是前所未有的。目前,全球气候变化的研究及其应用价值已经引起了国内外学者的高度关注。气候变化与陆表状态密切相关,陆地与大气之间的动量、能量 [1] 和物质(H2O、CO2)循环过程能够将各个气候系统的组成部分联系起来,陆–气相互作用是气候系统的重要组成部分。

目前,陆气相互作用的研究手段主要有两种,其一是观测试验。至今,国际上已经陆续开展过科学观测试验,比如:“湿润区水分收支和蒸发通量的水–大气试验,HAPEX/MOBILMY”(1986);“欧洲干旱化区域野外观测试验,EFEDA”(1993) [2] 。最近几十年,在我国也相继开展了大量的陆气相互作用观测试验,例如:首次青藏高原气象科学试验“亚洲季风试验–青藏高原试验,OXPMEX”(1979) [3] 、“第二次青藏高原科学试验,TIPEX”(1996~2000) [4] 、“中国西北干旱区陆气相互作用,NWC-ALIEX”(2001~2013) [5] [6] [7] 等。气候变化的另一个主要研究手段即为数值模拟。数值模式能够为短期天气及中长期气候预测提供更为精确的地表参数和高分辨率的大气格点数据。陆面模式能相对较为准确的描述陆地表面的物理、化学和生物过程。因此,陆面模式现在已经成为了研究陆–气间物质和能量交换过程的主要手段之一。比如BATS、SiB、NCAR-LSM和Noah等。郭东林等 [8] 利用水热耦合模式(SHAW)对青藏高原中部地区地表能量通量进行了模拟,结果表明,SHAW模式对夏、秋季净辐射和土壤热通量的模拟较好,但冬、春季模拟值略偏大;陈晓磊等 [9] 利用CLM3模式对那玛切(NMQ)地区陆面过程进行了模拟研究,结果表明,CLM3模式能较好地模拟出各层土壤温度逐日变化情况,并且浅层模拟效果优于深层。目前,陆面模式的参数化方案变得更加丰富多样,可以对物理过程进行更加精细准确的表述,大大提高了气候变化中气象数据的精度 [10] 。

在全球主要的四种气候区中,由于气候条件的差异,各个气候区所表现出的气候变化特征也不尽相同 [11] [12] 。其中,半干旱区增温最为显著,对全球陆地增温贡献达44.46% [13] 。有研究表明,中国东北半干旱区的界限在50年(1961~2010)年尺度上整体向东、向南扩展,其变化受时间累积效应的影响 [14] ,面积为285,648.4 km2。干旱、半干旱区作为气候变化的过渡带和敏感带,一直是国内外的研究热点。湿地是我国东北地区另一个重要的下垫面类型,位于辽宁环渤海地区的辽河三角洲滨海湿地是我国面积最大的滨海芦苇沼泽湿地。相比辽宁环渤海地区的半干旱地区其生态系统更为脆弱。在全球变暖的大背景下,其升温率达到了0.31℃/10 a。近年来辽河三角洲滨海湿地的空气相对湿度也是略有增加的,“增湿”作用主要发生在冬季 [15] 。目前,相比于红树林湿地、长江河口湿地、黄河河口湿地,辽河三角洲湿地的研究较少。因此很有必要对该地区湿地的气候变化特征,及影响下垫面的物质和能量交换特征的关键参数进行细致的研究。

本文所用的WRF3.7.1版本已经调试通过,CLM4陆面模式已和WRF模式耦合完成,鉴于使用WRF模式在辽宁环渤海地区进行非均匀下垫面陆气相互作用特征研究的例子上尚不多见。因此,本文将对WRF模式耦合的两种陆面模式在辽宁环渤海地区非均匀下垫面近地层气象要素及能量平衡各分量的模拟效果进行评估。

2. 观测站点及数据介绍

2.1. 研究区域介绍

本文的研究区域为辽宁环渤海地区,南邻渤海,北靠广袤的东北腹地。该区域内地形地貌和景观复杂多样,以丘陵和平原地貌为主。由于辽宁环渤海地区地处欧亚大陆东岸,受到季风环流的支配,使得地区盛行东亚季风,属温带季风气候。四季分明,春季多风,干旱少雨;夏季炎热,雨水集中;秋季气爽,冷暖适中;冬季寒冷,干燥少雪 [16] 。

2.2. 研究资料介绍

本文所用到的资料包括:1) 常规气象资料,观测数据为研究区域内18个地面自动气象站2015年1~12月的2 m气温、2 m相对湿度和风向风速的日平均观测资料。2) 全球陆面数据同化系统(GLDAS)资料,本文所用资料为2015年GLDAS中Noah陆面过程模式生成的0.25˚ × 0.25˚分辨率月均值数据集。

2.3. WRF模式介绍与方案选择

本文以辽宁环渤海地区39.58˚N~42.68˚N,118.62˚E~123.81˚E范围作为模拟区域(图1),共设计了2组实验,分别为 ① WRF-Noah、② WRF-CLM4。两组实验除陆面过程参数化方案不同,参数化方案均相同。实验均采用二重嵌套,模式初始场数据为NCEP (National Centers for Environmental Prediction) 1˚ × 1˚ FNL (Final Operational Global Analysis data-ds083.2)再分析资料。模拟时间为2015年1月1日00时~12月31日00时(世界时,下同),每3小时输出一次结果。网格详细参数见表1,实验所用参数化方案见表2。

两种陆面过程方案的主要区别为:Noah方案将表层土壤和植被视为一个整体,不考虑动态植被过程,考虑了植物碳氮循环过程。CLM4是全球动态植被模型,可以对地球表面的物理、化学和生物过程进更为详细的描述,考虑了动态植被过程以及植物碳氮循环过程,考虑了降水、植物的蒸散过程以及地表和地下的径流对和融雪等过程发生时地表特征的变化情况。

Table 1. Nested grid parameters in simulated region

表1. 模拟区域嵌套网格参数

Table 2. Parameterization schemes used in experiments [17] - [23]

表2. 实验所用参数化方案 [17] - [23]

Figure 1. Simulated area ● (Automatic Meteorological Station ▲ Flux Station)

图1. 模拟区域网格嵌套示意图(格域2内 ● 表示自动气象站点位置 ▲ 表示通量站位置)

3. 模拟结果对比分析

3.1. 近地层气温

依据中国干旱指数综合分带法(多年年平均水面蒸发量和降水量的比值,即干旱指数划分法) [24] ,本文在模拟区域内18个自动气象站中分别在半干旱区和半湿润地个选出7个站点,其中半干旱区所选站点为:彰武,阜新,朝阳,建平,建昌,黑山,锦州;半湿润区所选站点为:海城,营口,鞍山,大洼,熊岳,岫岩,台安。选取距离测站最近的格点将其2 m气温、2 m相对湿度和风向风速资料进行区域平均,与观测数据进行比较。误差分析部分的均方根误差(RMSE)、偏差值(Bisa)、相关系数(R)分别由以下公式计算得出:

(1)

(2)

(3)

其中Xob为观测值,Xwrf为模拟值,n为样本数。

选取半干旱地区与半湿润地区内气象观测站点日平均2 m气温的观测值与模拟值进行对比分析,从图2可以看出,两地区2 m气温呈现明显的年变化特征,从一月开始逐渐增大,6~7月达到最大值,之后逐渐减小。半湿润地区的2 m气温日均值的年变化范围为−14.1℃~27.8℃,年平均值为10.2℃;半干旱地区的2 m气温日均值的年变化范围为−14℃~29.5℃,年平均气温为9.3℃。模式对两种气候区近地面2 m气温的模拟效果较好,观测值与模拟值较为接近,能够模拟出气温和相对湿度的变化趋势,相位变化较

Figure 2. The comparisons of average daily temperature of 2 meters (˚C) between observations and simulated values in the Bohai Rim Area of Liaoning Province in 2015 ((a) semi-humid area, (b) semi-arid area)

图2. 2015年辽宁环渤海地区日平均2 m气温(℃)观测值与模拟值比较((a) 半湿润地区,(b) 半干旱地区)

为相似。在不同气候区均存在夏季2 m气温模拟值偏低的情况,半湿润地区此现象更为明显。结合误差分析表可以看出,两种陆面过程参数化方案对辽宁环渤海地区的不同气候区2 m气温的模拟效果差别不大,模拟值与观测值相关系数R均大于0.94,通过了99%的置信度检验(表3)。从WRF模式在辽宁环渤海地区2 m气温模拟的空间差异来看,WRF模式在半干旱地区的适用性要优于半湿润地区。

Table 3. The root mean square error (RMSE), bias and relevance coefficient (R) of temperature between observed and simulated values

表3. 气温模拟值均方根误差(RMSE)、偏差(Bias)和相关系数(R)

3.2. 相对湿度

从图3可以看出,辽宁环渤海半干旱地区和半湿润地区的相对湿度年变化特征并不规律,相对湿度由于受降水和气温影响较大,呈波动变化特征。在夏季,由于降水和植物蒸腾作用等的影响,相对湿度较大,从夏季到秋季,相对湿度持续下降趋势显著。半湿润区和半干旱区相对湿度日均值的年变化范围

Figure 3. Comparison of daily average relative humidity (%) between observed and simulated values in the area around the Bohai Coastal Region in Liaoning province in 2015 ((a) semi-humid area, (b) semi-arid area)

图3. 2015年辽宁环渤海地区日平均相对湿度(%)观测值与模拟值比较((a) 半湿润地区,(b) 半干旱地区)

分别为:21.8%~92%;15.7%~88.5%,年平均值分别为:66%,55%。相对湿度和气温存在一定的联系,二者的变化呈相反特征,结合图3当气温降低时,空气中的水汽凝结,饱和水气压降低,相对湿度会明显升高。模式能很好的模拟出半湿润区与半干旱区之间相对湿度的差异,在半湿润区WRF-Noah和WRF-CLM模拟出的相对湿度日均值的年变化范围分别为:20.5%~98.6%,23.6%~99.3%,年平均值分别为:61.9%,62.6%;在干旱区WRF-Noah和WRF-CLM模拟出的相对湿度日均值的年变化范围分别为:17%~93.6%,17.6%~95.9%,年平均值分别为:50.7%,52.2%。结合表4可以看出两组实验虽然很好的模拟出了该地区2 m相对湿度的差异,但是在半湿润区的模拟值偏低,半干旱区的模拟值偏高,WRF-CLM对模拟区域内2 m相对湿度的模拟效果较好。

Table 4. The root mean square error (RMSE), bias and relevance coefficient (R) of relative humidity (%) between observed and simulated values

表4. 相对湿度模拟值均方根误差(RMSE)、偏差(Bias)和相关系数(R)

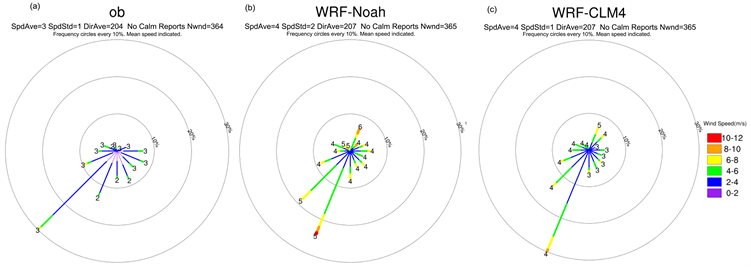

3.3. 近地层风向风速

辽宁环渤海半湿润地区年平均风速为2.94 m/s,WRF-Noah和WRF-CLM4模拟值分别为3.7 m/s,3.5 m/s;半干旱的年平均风速为2.73 m/s,WRF-Noah和WRF-CLM4模拟值分别为3.5 m/s,3.2 m/s。由于受海陆热力性质差异的影响,模拟区域内两地区的风向风速差异不是很大。从图4、图5可以看出,WRF模式对风向的模拟效果较好,基本可以模拟出主导风风向,但风速模拟值偏高。模式对风速模拟偏大的原因可能是模式在运算时低估了该地区的地表粗糙度 [25] 。由于湍流作用和风向的瞬时变化较大,目前现有的中尺度气象模式很难模拟出风向风速的瞬时变化,但是能模拟出其总体变化趋势。

Figure 4. Comparisons of wind direction and velocity between observed and simulated values near the underlying surface of wetland in semi-humid area

图4. 半湿润区湿地下垫面近地面风向和风速模拟值和观测值对比

Figure 5. Comparisons of wind direction and velocity between observed and simulated values near the underlying surface of farmland dryland in semi-arid area

图5. 半干旱区农田下垫面近地面风向和风速模拟值和观测值对比

3.4. 降水

2015年辽宁环渤海地区累计降水量为557 mm,降水特征呈明显的单峰结构,春季到夏季降水明显增多,夏季降水明显大于其他季节,入秋以后降水量逐渐降低。从图6可以看出,在半湿润地区,两种方案均有夏季降水模拟值偏小的情况,但是对于春秋季月累计降水模拟效果较好。两组实验对半干旱地区月累计降水的模拟较好,但是也存在夏季降水模拟偏小的情况。这可能是模式对云量的估计误差导致了降水的模拟误差,提高对降水模拟的准确性也是目前中尺度气象模式的改进方向之一。两组实验在模拟区域内不同地区的模拟效果相差不大,在半干旱区的适应性优于半湿润区。

Figure 6. Comparisons of monthly average precipitation between observed and simulated values ((a) semi-humid area, (b) semi-arid area)

图6. 月降水量(mm)模拟值与观测值比较((a) 半湿润地区,(b) 半干旱地区)

3.5. 地表气象要素分布

本文对地面18个自动气象站2015的日平均2 m气温和相对湿度观测值与两组模拟值进行对比分析。图7(a)为2 m气温分布图,可以看出,两种方案都能模拟出平均2 m气温的分布特征。气温分布整体上呈西高东低的趋势,辽西地区的气温的年平均值为9℃左右,辽宁环渤海东部地区的温度较低,为7℃左右,温从沿海地区到内陆地区温度逐渐增高。与观测值及GLDAS资料相比,两组实验对辽宁环渤海地区2 m气温模拟较好。

Figure 7. Distribution comparison of average air temperature and relative humidity in the simulated area ((a) 2 m air temperature, unit: ˚C, (b) 2 m relative humidity, unit: %)

图7. 模拟区域近地层平均气温和相对湿度分布对比((a) 2 m气温,单位:℃、(b) 2 m相对湿度,单位:%)

图7(b)是相对湿度分布图,两组实验均能模拟出辽宁环渤海地区“西干东湿”的特征,体现了辽宁环渤海地区半干旱区与湿润区交错并存的地理特征。与观测值和GLDAS资料相比,模式模拟出的半干旱区范围偏大,向东南部扩张。总体上来说,两组实验均较好的能干旱区与湿润区相对湿度的差异,在辽宁环渤海东部地区模拟值与观测值基本一致,其余地区模拟值偏低5%~10%。

图8(a)为潜热通量分布图,辽宁环渤海地区潜热通量年平均峰值出现在辽宁环渤海东部地区,可达

Figure 8. Distribution comparison of surface energy flux in the simulated area

图8. 模拟区域近地表能量通量分布对比((a) 感热通量,单位:W/m2;(b) 潜热通量,单位:W/m2)

到60 W/m2。这表明东部地区植被覆盖度较高,地表反照率降低,潜热输送较强。WRF-CLM4与WRF-Noah相比,在辽宁环渤海东部地区的模拟效果较好。在辽西半干旱地区,由于植被覆盖较少,导致植被蒸腾作用降低,潜热输送减弱,致使该地区的潜热通量较低。WRF-CLM4和WRF-Noah两组实验在地区的模拟效果均明显偏低。

图8(b)为感热通量分布图。由于辽西半干旱区植被覆盖没有辽河三角洲湿地高,使得辽宁环渤海西部地区的地面感热加热较强,该地区感热通量年平均值为50 W/m2左右,明显高于东部地区。从图8可以看出,WRF-Noah的模拟值较小,但是两种方案模拟值均明显偏大。

4. 结论

本文利用WRF模式,分别选用不同的陆面过程参数化方案(Noah、CLM4)对辽宁环渤海地区2015年的近地面气象要素进行模拟。采用GLDAS数据集、地面自动气象站观测数据与模拟结果进行对比检验。得出以下主要结论:

1) WRF模式能较好地模拟出日均近地面气温和相对湿度的变化情况。两组实验对辽宁环渤海地区的不同气候区2 m气温的模拟效果较好,在半干旱区的优于半湿润地区。两组实验对半湿润区2 m相对湿度的模拟值偏低,半干旱区的模拟值偏高,WRF-CLM对模拟区域内2 m相对湿度的模拟效果较好。

2) WRF模式对风向的模拟效果较好,基本可以模拟出主导风风向,但风速模拟值偏高。在半湿润地区,两组实验对夏季降水模拟偏小,在半干旱区虽然也存在夏季降水模拟偏小的情况,但总体上两组实验对半干旱地区月累计降水的模拟较好。由于中尺度气象模式对地表粗糙度和湍流瞬时变化的估计误差,使得模式对风速的模拟偏大,模式对云量的估计误差使得模式对降水模拟效果较差。

3) WRF-Noah和WRF-CLM陆面方案均能较好地展现辽宁环渤海地区的气温和湿度区域分布状况,很好的体现了模拟区域内气温西高东低,湿度西干东湿的特征。与GLDAS资料相比,气温模拟效果较好,相对湿度的模拟值在半湿润区偏低5%~10%左右。两组实验对模拟区域内的感热模拟值偏低,潜热模拟值偏高。

本文利用WRF模式对不同陆面过程参数化方案在辽宁环渤海的适用性进行了探讨,此研究可以弥补单纯利用观测数据进行研究的不足,为区域气象模式在辽宁环渤海地区非均匀下垫面上的应用提供参考。但是本文也存在一定的不足,例如:地面观测值的空间代表性和陆面过程方案中一些参数的不确定性会造成一定的误差,模拟时间较长使得初始场和边界条件的误差不断累积等,针对以上问题可以进行资料同化以减小初始场和边界条件误差。

致谢

感谢中国气象局沈阳大气环境研究所开放基金资助项目(项目编号:2016SYIAE16)。

NOTES

*通讯作者。