1. 引言

谨以此文祝贺新中国成立70周年!本文系依托笔者的系列相关前期成果进行,除开参考文献中直接列示的,尤其值得补出的是以下三篇:《<道德经>与<资本论>关系简说——论中国经济学的思维和语言》、《熊十力本体论批判思想及其思维学意义——中国特色社会主义政治经济学方法论基础研究》和《中华思维学再研究——阴阳五行经济系统论兼谈新中国70年的方法论》,它们均已是公开发表的论文成果,对本文的学术主张有兴致者,不妨进一步查阅。文章选题宏大,立论深远,中西合璧,信手拈来;作品谈古论今、横贯中西,由中国诗学谈到马克思主义学说,言之凿凿。然则,目的为着什么?通过寻求《道德经》、中华唐诗宋词(由古诗词代表的中国诗歌)、《资本论》内在结构和工作旨趣的一致性,说明中国经济学“九万里风鹏正举”,中华经济学原理“星河欲转千帆舞”,正有待我们进一步研究发现;新中国70年的学术实践给予的启示是,在学术研究上需要从继承和发展的关系向度发掘本土化的、真正的思维支持。露从今夜白,月是故乡明,“中国历史”“中国思维”“中国语言”将书写中国人自己的“经济学教科书”。

2. 诗与远方

让我们由马克思《<政治经济学批判>导言》的创作说起。众所周知,《共产党宣言》开天辟地第一次提出“一个幽灵,共产主义的幽灵,在欧洲游荡”,第一个提出“全世界无产者,联合起来”的革命性结论。毋庸置疑,其直接启发了《资本论》的创作,作为较为成熟的《资本论》思想首次之公开的表达,是对工作内核的一次凝聚,是一次思想内核的“激情般的燃烧”。它以“幽灵的理论”为工作开局,所谓“幽灵”,简洁地讲,就是令反动派最为害怕的革命思想,而这个思想莫过于指出了“到目前一切社会形态都是阶级斗争的历史”。所以列宁讲,“这部著作以天才的透彻而鲜明的语言描述了新的世界观,即把社会生活领域也包括在内的彻底的唯物主义、作为最全面最深刻的发展学说的辩证法、以及关于阶级斗争和共产主义新社会创造者无产阶级肩负的世界历史性的革命使命的理论。”( [1] , p. 802)

作为“历史文件”,《共产党宣言》以系统完备的阶级斗争理论及实践总结直接奠基了《资本论》的创作,但后者的工作内容显然不尽如此。坦率地说,如果《共产党宣言》专指“阶级斗争”(一切经济形态所反映的社会形态都是阶级斗争的历史),那么,《资本论》则不仅是阶级斗争,同时也是“诗和远方”。如以海子的诗为例,由于有了这一视角就产生这种阅读和工作效果:“从明天起,做一个幸福的人/喂马,劈柴,周游世界/从明天起,关心粮食和蔬菜/我有一所房子,面朝大海,春暖花开……”从中可看出,“这不可能单纯通过传统意义上的物质生产或资本生产来实现。必须立足于马克思所说的‘全面的生产’,即除了传统意义上的物质生产之外,还要推进‘文化生产’。但文化生产显然不能采取物质生产的标准,否则必然导致需要的彻底异化,从而形成鲍德里亚的符号社会。” [2] 这里的后一者显然指示了人的全面发展的理论(规定),马克思早期作品中运用的讨论视角是“劳动的异化”,意味着主体必须通过自身的发展夺回被取消的状态。然则,必须从马克思对“实体即主体”的批判中升华得出“对象性即主体性”的最终结论,亦可以说,“新的马克思主义原理体系应当由对象性价值观、生活世界观和共产主义人生观三部分构成。” [2]

当然,以上对《共产党宣言》与《资本论》学术关联的把握完全是从工作线索上说的,列宁强调:“马克思主义提供了一条指导性的线索,使我们能在这种看来扑朔迷离、一团混乱的状态中发现规律性。这条线索就是阶级斗争的理论。” [3] 而人的全面发展的线索则是马克思在《政治经济学批判大纲》中提及的基于“自由人(发展规定)”的社会历史发展三阶段的理论构想。“在《1857-1858年经济学手稿》对三大社会形态的研究中,他又提出人类共同的生产能力和他们的社会关系、人的自由个性都是人的财富。这都是从人的对象性本质出发的。” [2] 两条线索就总体关系而言,乃是叠加互动的,是“有机的合”,中间的工作转折即是《<政治经济学批判>导言》的创作。尽管阿尔都塞的“认识论断裂说”无法得到清晰的确证,但马克思此后的写作确实更加注重科学性和“辩证的表达”。“也就是说,历史唯物主义具有双重逻辑,即‘人类学’意义上的一般物质生产逻辑与资本主义社会这一特定时期的资本逻辑。”“如果说在前资本主义社会,我们可以用物质生产逻辑来加以说明的话,那么在资本主义社会,虽然物质生产逻辑仍然重要,但这一逻辑并不能说明资本主义的生产方式,生产逻辑只有在资本逻辑的基础上才能得到说明。”于是,“正是在这个意义上,历史唯物主义与政治经济学批判合为一体了,或者说资本逻辑分析本身就是马克思的历史唯物主义内核。” [4] 情况基本如是。它回答了这一问题:马克思既然剖析了“一般”,那么,是否需要把资本的政治经济学纳入“特殊的层面”展开研究?不过值得注意一点:对象思维学规定的生产一般首先不是形式逻辑的概念知识,也不能用“一般生产逻辑”予以总括,因为那样的话,人们同样会质疑:既然资本本身作为一种特殊概念,是资本主义生产关系中的特定范畴,那为什么能够和“一般的抽象的规定”进行语义“通约”呢!显然,概念论的幽灵还笼罩在对“生产一般”的理解上,用资产阶级的理解方法——将生产一般锁定为“知识一般”——所捍卫的“知识论教条”,确实严重损害了马克思主义的理论荣誉。上述问题集中起来就是:马克思研究了生产一般,为什么还提出“资本一般”?又是怎样提出的?

然则从第一条线索看,《导言》必须被安排为“批判逻辑学”:第一节写“对象批判”,第二节写“理论批判”,第三节写“方法批判”,第四节写“历史批判”;这样,完全超越了康德基于纯粹理性的形式逻辑体系,并且也工作超越了黑格尔基于理念运动的辩证逻辑,实现了逻辑与历史的全方位对接和完全统一。从第二条线索看,《导言》又是“大写字母的理论建构”。即第一节重点写“对象思维学”,这样,“生产一般——作为‘道’和‘象’的规定——始终作为一种特殊的‘孵化器’装置……可以说,生产一般就是马克思在《导言》中制订的方法,它试图和逻辑形式上的‘从抽象上升到具体’结合;但同时必须指出,生产一般的方法乃是‘马克思的思维法’。” [5] 接下来,第二节重点把握对象思维学之下的“生产逻辑”,这样便于把资本归为生产一般范畴;第三节把握思维学与逻辑学的统一,探究其中的“知识生产”,显然,社会经济知识是作为了上述统一的总结果;第四节写思维学、逻辑学、知识论三者统一的历史结构(范畴的酵母)——生产一般作为思维学、逻辑学以及知识规定的“结晶体”由资本的研究所具象出来的历史结构,显然在目的上,是为了深度寻求将经济学科独立出来的“历史知识”。故而,一切按照中华学术的思想进行,而更可以说这本身就是诗意的建构,满足了杜甫《绝句》的诗境构造:两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天;窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船。为详尽起见,以下再用四个段落予以分述。

两个黄鹂鸣翠柳。道生一,一生二,二生三,三生万物;“两个黄鹂”指示的就是这个数字“二”。中国人是阴阳和合生万物,——这个“万物”也意味着“事”;马克思指示的阶级斗争工作线索帮助他找到了“生产力和生产关系”的二的规定。然则,“一”指的就是生产本身;“二”是指生产对象的一分为二,成为生产力和生产关系(这导致《资本论》后来以“商品的两个因素”为开篇的构造);“三”则是指生产的全体或生产方式:母子关系–父子关系,或曰祖孙三代的生产运动和构造。生产一般是指“一”“二”“三”的全体:既是分指各个环节,也指示它们相互联系着的全体规定。但在第一节这里,生产一般还尤其重点指示了作为生产方式的“三”的规定,因为这样,就完成了对象批判,将对象推进为研究对象规定。即马克思的结论是,“因此,说到生产,总是指在一定社会发展阶段上的生产——社会个人的生产。因而,好像只要一说到生产,我们或者就要把历史发展过程在它的各个阶段上一一加以研究,或者一开始就要声明,我们指的是某个一定的历史时代,例如,是现代资产阶级生产——这种生产事实上是我们研究的本题。”( [6] , p. 3)

一行白鹭上青天。道生一,意味抽象是由对道的把握而形成的,但象并非抽象,象乃是“具象的系统”,所谓“一行白鹭”;换言之,这个具象系统是抽象和具体的统一,而资产阶级学者留下具体,撇开了抽象。这显然引起了马克思的强烈批评。道·象·识、合·统·分,在第一节,马克思的陈述实际上暗含了一个观点:道,必须作为理论研究上的前提;合,必须作为方法探究上的前提。除开上面马克思的结论,还有所谓:“一切生产阶段所共有的、被思维当作一般规定而确定下来的规定,是存在的,但是所谓一切生产的一般条件,不过是这些抽象要素,用这些要素不可能理解任何一个现实的历史的生产阶段。”( [6] , p. 6)第一节解决了前提问题,但没有解决发展的问题;换言之,社会发展规定并不能通过生产一般的术语本身予以解决。关于这个思想,马克思于第一节约略提到:“至于财富在这种还是那种财产形式下能更好地发展的问题,还根本不是这里所要谈的。”“生产的一般规定在一定社会阶段上对特殊生产形式的关系,留待别处(后面)再说。”( [6] , pp. 4-5)上述问题归结起来看,就是坚持在“母子关系”工作语境中探究“父子关系”的运动和构造。此引导马克思在第二节中需要走出康德和黑格尔的“三段论法”。

窗含西岭千秋雪。第三节是写“方法批判”,同时也是写对象思维学与批判逻辑学的“如何统一”,以彻底杜绝资产阶级的“实证逻辑学”。第三节以“述”起笔,以“评”承接,以“论”收笔,尔后转入逻辑与历史的对接,以生产“理论知识”,并据此谋篇布局;最终形成的“五篇工作计划”(所谓的“窗含”)可以说成是规律的方法和范畴的方法的有机统一,换言之,是实现了道象合成意义上的知识探讨。在“述”的环节,先是对资产阶级政治经济学的方法进行了客观陈述,尔后使用黑格尔的方式,对“抽象上升到具体”的思维过程和方法予以肯定,并作为对前者的一个直接批评。“评”的环节集中于黑格尔的学术批判。黑格尔逻辑学在批判上是虚幻的,表现在通过逻辑运动使“思维活动”神秘化。黑格尔把思维看作是绝对的自我运动的规定,否认了对象与思维的工作合一。揭开黑格尔的思维神秘性,就产生了“天人合一”的工作领导性1。这揭开了历史和逻辑一致意义上的理论构建的面纱,即进入“论”的环节。相应,“生产一般”被看作是“《导言》的总架构”,以至于“《导言》全体内容在工作上应命名为政治经济学批判路向的‘生产一般的发生学’”,即“第一节可命名为‘对象——生产一般之道’,第二节可命名为‘对象进到研究对象——生产一般之象’,第三节可命名为‘研究对象——生产一般作为道和象规定的方法’,第四节可命名为‘生产一般的各种规定和概念’。”然则,“在一般意义上,‘道’是指客观的历史发展(规定),‘象’是指社会有机体(规定),‘识’是指两者的合成规定或者说是它们的认识形式。” [7] 这就是所谓的“生产一般思维学”,是母子关系模型的生产一般-资本一般的理解。坚持把资本座架在生产一般中予以考察,然则,“父子关系”运动和构造最终在全体面貌的形态上得以显示,这正是思维学的定义款式。

门泊东吴万里船。《导言》架构体式总体上是后来《资本论》的结构初成。“道(客观规定的寻求)–象(总体规定的寻求)–识(全面的认识批判),‘整个著作体系看起来是一个完整逻辑链条:认识–历史–认识。’”“《导言》第四节展示的是生产一般在认识过程中的历史,同时是对象的思维形式(规律的方法)和对象的思维形式总体(范畴的方法)合成起来的规定在认识过程中的历史,从而马克思在那里需要全面把握这样一个结构:‘生产’‘生产资料和生产关系’‘生产关系和交往关系’‘国家形式和意识形式同生产关系和交往关系的关系’‘法的关系’‘家庭关系’等。换言之,这是认识史上的‘思维对象形式’的生产。这里的生产一般和理论部分所探讨的‘生产一般’是同一个概念。”然则,可以认定:“《剩余价值理论》所完成的工作正是在于揭示‘价值一般’和‘剩余价值一般’认识形式的规定,而最终找到生产一般体系内‘劳动一般’和‘资本一般’的内在关系的连通,从‘思维学’上终止黑格尔逻辑学的‘神秘’,统一‘历史对思维的关系’和‘思维对语言的关系’。” [7] 当然,《导言》第四节对史的把握是综合的,换言之,是客观史与主观史的统一、批判与建构的统一,是因为在那个阶段上,马克思还没有形成将思想史批判独立出来的想法,相比之下,《资本论》理论部分同时就是一部“客观史”。尽管如此,第四节当时所迫切希望解决的问题仍然是“如何把握本质”——在历史过程中掌握本质,深化第三节的“现象对本质的关系”,换言之,是探究全体历史领域的“本质对现象的关系”。它真切地说明一点:本质亦决非纯抽象规定,而是“万里船”的行动规定,本质必须在历史中得以把握。

3. 道·象·识

《道德经》、唐诗宋词、《资本论》三者共有的结构被我们称为“道·象·识”,由此可见,道、象、识映照思维学、逻辑学、知识论,进而通过这种映照可构建中西经典跨越时空的“对话”。诗性语言是对话的最高境界,语言学本身则是丰富具体的实践;以下由此进行突破,以中国诗词,如杜甫《绝句》、李峤《风》、“人间词话”等为例,说明其与《资本论》内在结构和思维逻辑的相通性,论证“中西互解、中西贯通”的工作必然性和合理性。

中华学术的思想主旨是:人间自有诗意,诗意美在四季。这说明诗学始终是一个古典的学科。在中国语境中,“广义的诗学等同于文学理论”;一种说法是,老子贵生,庄子重通,其实这两种思想体式都汇融在诗意的思维结构中。所谓:“中华美学与诗学并不分隔,甚至一体化。”这是一个形而下生产生活与形而上思考、艺术升华两种活动互溶的综合的学术体系,意味着“诗性思维发达”的特殊表达,换言之,“由于中华美学的世间性,美成为艺术的本质,美学与诗学一体化。因而中华美学思想的表现形态主要不是哲学思辨,而是诗学论述,在诗学中体现了美学思想。”可见,“诗学的特性首先在于其研究对象的总体性、泛诗性。古代艺术门类还没有充分分化,诗学之‘诗’是总体性的语言类艺术形态,不仅指诗歌(如史诗和叙事诗),更指泛诗化的艺术(如戏剧——‘剧诗’),是广义的诗。” [8] 在生活世界中,唐诗宋词是超越思维派系主义的,求自然之真、求人文之真、求生活之真、求社会之真。它探究、书写和抒发方式是“艺术的发生”,简洁起见,可将其特点归纳为这么三条:其一,要在写“合”;其二,它的艺术取象在于实现如何“统”;其三,在选材上,意象比类立足有机的“分”。然则,这种结构是“道·象·识”体式;以李峤《风》为例,全诗立足“写道”、“取象”、“知识比类”,就把风的历史和逻辑、时间和空间活脱脱的刻画出来了,是具有神韵的形象白描。固然是实证逻辑学,却写出了风的整体思维活动,与批判逻辑学内在契合。又之,古人主观上以君子自喻,托物言志、托物言事、咏物达情,遂有了“梅兰竹菊”诗意写怀,风的神奇力量也许正在

于寓示

君子的修为与品格,作为了人的全面发展的行动者诉求指向。以自然写人文,以人文写自然,二重复调手法使得中国古典使人游刃于思维学与逻辑学的统一当中,极大凸显“对象性价值观”、天人合一的生活世界观和处世人生观2。可见,《资本论》中的“诗和远方”线索作为一种“大写的人”的建构,从方法论上看,其实是从中华唐诗宋词开始的,盖因诗的结构乃是一切伟大的人文社会作品之“内在结构”。

中华是“士人教育”(所谓的育人治国、以士立学)与“匠人教育”(所谓的器有所长、术有专攻)的统一,亦所谓“道器兼备”。只是相比较而言,中华主体社会重的是人文的化成(思维学),轻的是科技(或曰“知识”)的化成(逻辑学);即更加注重发展共同体力量的“知识生产的上游”(文化养成的人学),相对不重视与个人力量发展有关的“知识生产的下游”(今人所谓的自然科学)3。于道的行程中体悟象的存在,又于象的构造中体察真知真识,就是所谓“诗”的内在结构性4。显然,《道德经》、《资本论》自有属于自身体系的诗的结构。《道德经》首章的白话散文诗如下:道/可道/非恒道/这才是真正的道啊//因而名/可名/非恒名/也才有恰当可人的命名方法//于是“无”/——这是天地一开始的名字/“有”/——这是万物母亲的名字//也因此有“恒无”的说法/是指示事物的运动/同样有‘恒有’的说法/是指示事物的构造……//它们皆同出于道根而又领取不同的名字/此学科命名即是“同谓之玄”5/运动复运动/构造中构造/对循环反复以至无穷的现象的观察引导进入理解“道”的大门。如何悦读经典?所谓结茅临水石,淡寂益闲吟,此一境也;所谓久雨寒蝉少,空山落叶深,此二境也;所谓危楼乘月上,远寺听钟寻,此三境也;所谓昨得江僧信,期来此息心,此终获成功也。经典不是一味地求知,而要在识“象”,要在悟“道”!然则,可对《道德经》首章口占一绝:吴桂有恨自成律,始天无道深秦心;比类妙徼三秋雪,取象玄生二月春。首章的内容构成了《道德经》“内在的结构”。

王阳明曾道出自己读易之体会,即“始其未得也,仰而思焉,俯而疑焉,函六合,入无微,茫乎其无所指,孑乎其若株”,接下来的状态是:“其或得之也,沛乎其若决,了兮其若彻,菹淤出焉,精华入焉,若有相者,而莫知其所以然”,但终至成功:“其得而玩之也,优然其休焉,克然其喜焉,油然其春生焉。精粗一,外内翕,视险若夷,而不知其夷之为阨也。” [10] 应无所住,而生其心,王阳明所论心学——行动主义——方法论要旨其实就是“诗的结构”,解之以《泛海》:险夷原不滞胸中,何异浮云过太空;夜静海涛三万里,月明飞锡下天风。这和遁世主义完全不同,后者佛学解之曰:菩提本无树,明镜亦非台,本来无一物,何处惹尘埃。性空本体说是消极的,和道学“以无为本”恰好对立,而王阳明终其一生是弘扬“无”道的。胜日寻芳泗水滨,无边光景一时新;等闲识得东风面,万紫千红总是春6。然则,“所谓‘以中解西’,在于强调《资本论》的‘工作意译性’,即以中华‘思想高地’(如共同体、心、人民)对接《资本论》的价值阐述和资本阐述,彰显中华共同体社会发展形态的生产特性、组织特性以及对经济范畴的认知特性;所谓‘以西解中’,就是对中华经济形态(突出的形态是‘家’‘国’主导的经济体制)进行合乎世界学术规范的新阐释,从中深刻体会到中华研究对象的学科逻辑和政治经济学批判工作逻辑的内在一致性。” [11]

人能弘道,非道弘人,此是中华学术行动主张。以此察之,《资本论》正是对此种宝贵的主体价值与人文精神的极大继承和弘扬;其理论体系在特质上正是落实于“太极分阴阳,生生之谓易”。概言之,《资本论》理论部分所着重的写法是“道生一,一生二,二生三,三生万物”。所谓“道生一”,是说从商品到资本的论述(义理),——又所谓“一去二三里”(象数);所谓“一生二”,是说资本主义剩余价值生产必区分成绝对剩余价值生产方式和相对剩余价值生产方式(义理),——又所谓“烟村四五家”(象数);所谓“二生三”,在于第二卷的结构解析:资本循环、资本周转以及资本主义社会再生产,三者形成有机的系统运动和构造(义理),——又所谓“亭台六七座”(象数);所谓“三生万物”,指示第三卷之资本生活过程万象,衍生了具有社会分配权的各种具体资本形态(义理),——又所谓“八九十之花”(象数)。然则,《资本论》商品章仍然是内在结构上的一种构造,亦可“口占一绝”:空山不见人,但闻人语响;返景入深林,复照青苔上。《资本论》开局从“商品的两个因素”说起,但必须深入到劳动二重性结构当中去,这是头两句的意思(从表层到里层、从互系性联系到互系性发展);至为紧要的是第三句:返景入深林,是强调在价值形式的发展中锁定商品价值规定的概念内涵,所谓的给价值“下定义”;第四句“复照青苔上”,是对“返景入深林”的思想回顾,对“空山不见人,但闻人语响”进行主题深化。《资本论》首章据此形成“生生谓之易”(变易)、“生生谓之道”(简易)乃至“生生谓之德”(不易)的《道德经》体式之研究与讲述结构,即“统一思维学”。

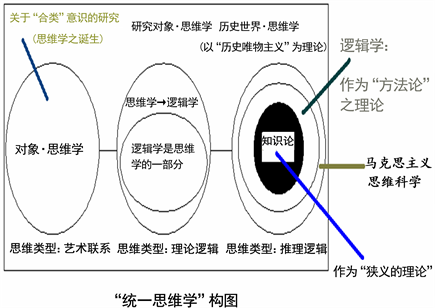

黑格尔用逻辑学生产知识,辩证处理了概念的普遍性、特殊性、个别性的关系,于现代语境讲出了“辩证逻辑”,这是一大贡献;但黑格尔的辩证法乃是“概念的运动”,概念论反映“概念的自明”,把握的是思维神秘的真理(理念)。这个流程需要予以纠正,重新颠倒过来,用思维学本身去统领客观与主观统一基础上的思维过程和逻辑过程7。而之所以能够用唐诗宋词阅读以至于理解《资本论》,乃是因为中华道统文化从未断流8。然则,图1 (统一思维学·统一逻辑学·统一认识论)显示:历史科学指示的学科基础是“统一思维学”、“统一逻辑学”以及“统一认识论”。其中最重要的规定是“统一思维学”。统一逻辑学的实质在于思维形式统一,思维形式统一的关键所在是确立总体思维(形式),即天人合一;马克思从对象出发,找到了这个形式即“生产一般”。它使得历史科学成为内含自然科学基础规定的统一性综合科学,尔后又象分两翼:以自然辩证法形成“实证逻辑学”,以历史辩证法形成“批判逻辑学”,继而有自然知识和社会知识的思维分立、和而不同。表明这种结构所追求的正是统一的学科基础,同时亦必然是统一科学建构任务所内在需要的文明行动。

4. 合·统·分

我们以传统科学抽象法意义的反思行动作为《资本论》体系构造的“再探究”。然则需要知道,上述结构反映的是思维学、逻辑学、知识论三者的统一,即合·统·分的规定(图2:统一思维学的学科系统与马克思主义思维科学的建构)。

Figure 2. Composition of unified thinking

图2. 统一思维学的构图

何谓“合”?合即是对象规定,是思维与存在同一的“客观”和对象思维形式的“总体”。一言以蔽之,思维即对象,这就是合的规定。科学抽象法其实是没有达到这个层次,说详细点,就是没能首先实现对统一体本身进行探究。生产一般的动态概念即劳动过程。抽象从何处得来?显然源自“合的规定”。《资本论》中,所谓“合的规定”,其实就是劳动过程。对于物质生产而言,劳动过程同时是它的“对象思维形式”。前面提及生产一般本身阐明了“联系的观点”,但未能明确“发展的问题”,这个任务将交由劳动过程的规定来解决。从统一思维学角度看,劳动过程首先是思维学的规定,其次是“统一逻辑学”(对立统一、量变质变、否定之否定),最后才是生产知识规定。思维学,即辩证法,而准确地说,辩证法是思维学一贯到底的规定。《资本论》中,这个规定体现在劳动过程与劳动二重性的结合、与劳动价值论的结合以及与剩余价值论的结合,分别创生出劳动过程辩证法意蕴的“思维学”(劳动过程对象思维学)、“逻辑学”(批判逻辑学)以及“知识论”(基于批判逻辑学的知识理论)。如果把科学抽象法仅仅视为“叙述的方法”,那它完全不能实现对具体思维形式的统一。“传统的形式逻辑认为只要抽出现象中的相同属性,就达到了抽象的目的,辩证逻辑则要进一步抽象出本质的联系。辩证逻辑坚持在科学的研究中运用科学的抽象,但反对那种将抽象绝对化的思维方式。”( [13] , p. 286)然则,“科学抽象是一个系统的思维过程,它是由概念、判断、推理三个主要思维形式的统一构成的。”( [13] , p. 293)从思维方法和思维形式的统一看,科学抽象又必然是抽象与具体、分析与综合、归纳与演绎的原则性的统一。换言之,“《资本论》的研究方法不是多个,而是一个,不是‘混合’的,而是‘统一’的。”可以说,“这种统一的研究方法中的各主要形式,只有在统一中才有其内容,才能得以存在。”( [13] , p. 307)

上述界定指明叙述与研究的结合不是“外部联合”,而是“内在结合”,必须坚持把“叙述方法的规定”放在研究规定中予以把握。“这样也才有辩证的叙述形式产生。综合态的《资本论》无疑是研究和叙述的高度统一。”“马克思在《资本论》中以劳动价值论为同时性的研究-叙述手段,从而达到这种效果:‘其带来了逻辑和表达上的便利’,并且,‘这一理论形式凸显了历史、逻辑的工作一致性。’”进一步则可以说,“马克思在《资本论》中的研究方法不过是建立对‘劳动二重性+劳动价值论’工作路径的搜寻,而与之配合的叙述方法则不过建立了对上述构造的辩证表述。” [14] 因为单单W = C + V + M这个公式是无法胜任对资本主义劳动过程的系统历史的描述,相应也就无法承担对“资本总公式”这一对象过程予以“批判的知识理论”构建的任务。所以,“马克思的政治经济学研究方法,就是科学抽象法,它包括以下的内容:对研究对象的规定,对本质与现象关系的处理,在对旧概念的批判、新概念的规定、旧概念的改造中,建立概念的有机联系。”( [13] , p. 9)简言之,“科学抽象法的主要特点,不但在于运用对立统一的辩证法,科学地考察了资本主义经济中的各种矛盾,而且在于将这些矛盾规定为对立统一的概念,从而揭示了贯穿于资本主义经济中的客观规律,说明了各种具体现象。”“也正是在这种意义上,我们说科学抽象法与客观对象的矛盾运动是统一的。”( [13] , p. 274)

作为“叙述”的科学抽象法不过就是范畴的方法,而要把科学抽象法彻底作为“研究方法”,则势必走出范畴方法的工作边界,寻找“规律的方法”(规定)。如果说“范畴的方法”(或曰“象的方法”)立足“象·识”结合,那么,“规律的方法”则立足“道·象”结合,从而真正可能建立思维学与逻辑学的内在统一。此种学科方法的“两仪”(以“规律”为方法和以“范畴”为方法)可谓是唯物史观域内的辩证法的“体系性展开”。它的直接的学科基础就是统一逻辑学。它的最终学科基础是“政治经济学的思维学”9。然则,“新时代需要新的研究方法论内涵,需要对研究和叙述的关系进行新表述,以期扬弃抽象态的知识一般,重建行动一般与知识一般的统一规定。这是‘四个自信’统一方法论的内在工作要求。因为在马克思主义语义下,方法论乃是作为实践态‘思维规定’予以看待的。实践逻辑的‘历史域’‘理论域’‘问题域’及其对所讨论主题的立体式链接,超越了主观与客观的彼此分立,达成知行合一工作效果。” [14] 而唯物辩证法的方法本体按中华的规定来看,即道或“道的方法”。需要提示一点:“规律的方法”拒斥黑格尔式的思辨10。仍以《道德经》首章为例,若以劳动过程的本体替换“道”的用语解之,则可以用“生产方式”名之,可以用“生产关系”名之,可以用“交换关系”名之,这个道必然就会有“无”和“有”两种名称;“显然,《道德经》正是理论科学意义‘的思维学’,名指的是统一的‘思维形式’范畴,它在意义上亦包括道和象。” [7] “然则,‘道,可道,非恒道’是对‘对象规定’进行的总描绘和限定,是从‘规律的分阶段展开的方法’角度说明发展规定的客观思维特征,要旨是强调‘客观规定’。”进一步可以推断:“《资本论》商品章第一节是以‘规律的方法’开局,以寻找客观规定。”“政治经济学批判的学科规定据此得到提升,因为它从科学方面认识到,生产方式的变革在思维学中的结晶形式就是‘生产一般’的规定性。简言之,这就是对象思维(形式)——生产的对象思维(规定),或者说是生产方式的‘客观总体规定’。” [5]

显然,“《道德经》的道,不是‘道本体论’,也不是以道为思维本体,而在于把道确认为思维本体(规定)的客观存在性”,换言之,“道是对象思维的根本属性,是一切对象性存在(规定)的共同属性”。 [5] 那种以“道”为本体论解释的主张,很显然要么陷入“无”“有”的语义学冲突与矛盾,要么直接其求助于黑格尔的“矛盾解释学”。在后一种观点看来,道就是有无的对立统一体,但那样一来,道就完全成为一个哲学概念了,失去了方法本体的功能。唯物辩证法起自道的规定,是说实体生实体属性的状况。在“实体即主体”的路径上,对立统一作为认识规律得以显露;这个规律归根结底是说明了实体属性的总体状况,而必须将“量变质变的规律”视为它的直接空间的展开形式,将“否定之否定的规律”视为其历史时间上的形式。由此,对立统一规律可以说是“总规律的类型”,它根本决定了后两种规律的具体发生与作用的类型。需要知道,规律不是形而上的东西,不是知识命题,“规律是历史的‘思维’。” [7] 总之,总方法决定“总规律的类型”,在“实体即对象”的路径上,三种规律皆可能是确定型与非确定型的统一,盖因对象–历史过程–始终是主体际间关系的交互作用过程,是一自主抉择的社会性历史过程,乃是一种“道”的存在。这充分说明:“政治经济学批判的思维体式是‘道·象·识’。” [5] 并且,这些观点已经由拙著《大纲》所阐明,在那里,笔者强调马克思创作《资本论》的心路旅程恰好因应了宋代中国的一首著名的浣溪沙词,词曰:绣幕芙蓉一笑开,斜偎宝鸭衬香腮,眼波才动被人猜;一面风情深有韵,半笺娇恨寄幽怀,月移花影约重来。何以能将李清照一生对“爱情”的追求与践行,同马克思对《资本论》的科学谋划与工作落实(依次分六个阶段)完美地予以对接,实现思维艺术“合璧”,完全归功于方法论上的“道·象·识”体式的思维实存性。

这再次印证了马克思为什么以“三卷本体”为理想的著述形式。即虽则目前的《资本论》以“四卷结构体式”传世,但需要知道,《资本论》的论述体系其实就是“道·象·识”的基本布局,同时需要知道,《资本论》的工作体例是严格意义的条目体与章节体的结合与统一。盖因,“《资本论》绝不限于描绘资本的‘客观知识’(客观逻辑或知识),而要在指示历史现实的发展,从中引出批判规定”,盖因“通史乃至断代史意义的纪事本末的基本体例要求是条目体”,盖因“政治经济学批判的落脚点既然是‘人的全面发展’,那么,‘开辟未来’所指就是客观批判意蕴,同时也是主观批判意蕴的取向”,盖因“这样的路径是方便了刻画资本对象在学科形态上演化的全过程——史书形态、逻辑形态、知识形态,是为条目体的‘工作领衔’,是突出生产方式→生产关系→交换关系运动和构造的完整结构”,以及盖因创造性“保留形式逻辑”之需要,以至于“它的章节目的形式设置(例如‘抽象’和‘具体’的结合)其实暗含了‘三段论推理’的要求”,等等,“总而言之,《资本论》的知识框架需要由历史路径去理解。”“于是不管怎么说,应当认定《资本论》是从《六册计划》升华出来的研究与叙述相统一的一个艺术结构。” [16]

然则,“客观孕育总体:因为,客观即是‘规律的方法’,而‘范畴的方法’是在这个框架内来说明的。” [7] 《资本的流通过程》本质上“亦道亦象”,表明作为范畴方法的规定,第二卷是严格隶属于第一卷“规律的方法”规定的,而另一方面,《资本的流通过程》作为知识体系的一次总体设计,则对第三卷起到严格的领导作用,统领现象规律与现象知识之统一。《资本论》这样的体系构造确保资本一般置身于“生产一般”之中,同时又无时无刻不在提醒我们:资本一般乃是因应“特殊规律”的一种知识构筑,从而只是针对于资本主义世界适用。

5. 《资本论》的人间词话

唐诗宋词与《资本论》遵守相同的思维学顶层设计,这是经济学的文化自信;“闻天语,殷勤问我归何处”,“我报路长嗟日暮,学诗漫有惊人句”,这是因为马克思没有顺从资产阶级“经济人”假设思路,而替代以历史真实的“生产一般”研究。《资本论》的“人间词话”在规定上盖源于此。以“生产一般”为对象的经济学是“四个自信”的方法论根据。

然则可以说,唯物史观域内的辩证法探索→规律和范畴“学科方法两仪”的成型→历史发生学、系统发生学、现象发生学、认识发生学的工作逻辑体系,政治经济学方法论一直在寻求自己的“特殊的知识表达”。名,可名,非恒名,马克思本人对他的方法论表达也一直是非常“诗意”的,核心的内容是确保“思维为真”。即在“绣幕芙蓉一笑开”阶段,马克思确立“存在的秘密”是对象,实现思维与对象的合一,将工作出发点植根于“人类社会或社会的人类”。在这个阶段上,马克思重点是提出:“全部社会生活在本质上是实践的。凡是把理论引向神秘主义的神秘东西,都能在人的实践中以及对这个实践的理解中得到合理的解决。”( [1] , p. 56)从辩证法到政治经济学批判,这些工作最终产生了运用于社会批判的三大规律——规律的方法(“天人合一”体系),但它从探索实践与理论的内在关系开始。从中国注解方面看,“Praxis的‘实践’,却接近王阳明所说的‘知行合一’,将理论和实行合而为一。或者我们可以试着将praxis译为‘知识的实践’,意味着解释世界这件事,同时也是在改变世界。对的、好的知识,不是单纯、客观的分析,而是具有改造力量的批判,让人能够用辩证的、颠覆性的眼光重新认识世界,因而产生了改变世界的决心与力量。解释提出的同时,就已经开始改变世界。” [17] “这样看来,从主体出发,从中发掘社会经济系统的‘主体性与行动规定’(从主体中直接引出‘行动的规定’),可能是‘国学感召’在现时代的应有的意义。” [18]

在“斜偎宝鸭衬香腮”阶段,思维学的地基开始和“生产一般”结合。这个时候,马克思认定“认识的秘密”是研究对象,客体社会批判的研究对象是“商品+劳动过程”研究路向中的资本一般。盖因生产一般的学科规定使之拒绝解释学11,而以发生学为工作逻辑,所以对立统一的规律也必须从“生生”的路径上予以探索,由此奠立“道·象·识”的体式;图3展示了道和象的规律(思维学)、规律的内涵逻辑(逻辑学)、规律内涵逻辑中的范畴(知识论)诸层次的关系12。又之,人文社会领域以“批判”为知识,故而客观知识与主观知识(例如价值与价格)之间形成不同程度的工作与理解上的内在紧张关系,导致内容和形式、本质和现象、质与量乃至质性分析与量的规定(数据实证)之间必然出现理解性冲突,产生这样或那样的说明性难题。

相应,在“眼波才动被人猜”阶段,马克思最终选定史书体裁基础上的辩证叙述的工作体式。取象比类同时是叙述方法和叙述形式,这样就将思维形式实体化了,一个突出的表现是“以资本为方法”、“以资本为逻辑”、“以资本为思维”。因此,《资本论》的标题是比照思维学领衔逻辑学和知识论的体制予以制订的。即一方面,必须坚持资本一般对生产一般的“置身其中”,从联系的观点的角度发掘历史发展的规定13,以至于将资本同样建立为“对象思维学”;另一方面,生产一般对抽象性命题的拒绝使得资本的阐述必须从实际的构造出发,即基于商品和劳动过程的两方面路向说明资本的起源,又从上述两方面的构造梳理资本的内在构成,一个简单的结论就是:资本的历史过程必须从价值形式(交换的社会形式)和剩余形式(生产的社会形式)的两方面予以说明,从而科学制订了“剩余价值”的概念。然则,《资本论》第一卷是按照“个人一般的形成和发展–资本一般的形成和发展–重建个人所有制”的总体布局予以谋划的,它从资本力量全部发挥的角度阐述与鸟瞰了人类资本运动的全史。在这部历史当中,马克思锁定的人类理想人格是“劳动者”,资本的人格化范畴被归为“非劳动者”,以此执行对“经济人/非经济人”知识分类框架的学术批判。

在“一面风情深有韵”阶段,商品–货币–资本被总合起来考察,思维学、逻辑学、知识论的统一初步达成,这个体系是对资产阶级意识的全面根除,因而表现的是“非劳动者”对“劳动者”系统性的社会经济统治,是从上述机理形成与发展的方面解剖“资本的运动和构造”。资本主义从外表上看形成了一个“非合作”关系系统,它的形成根据就在于此。同时需要指出,就实质的工作而言,《资本论》同绝大多数的中华文化典籍一样,“都并非形式逻辑的知识体系,毋宁说属于批判的辩证法的知识构造,它们共同的特征在于突出了‘事的科学’的方法论性质”,“如其中的内容与形式的统一乃凸显了物的科学对事的科学的工作转换性。这是因为‘事’不单单强调内容与形式的相统一,而且强调内容是在自己的形式的发展中不断地实现自身的规定和扬弃自身。这种以物为基础的事的规定本质上体现‘历史世界的图景’,而不单单是‘世界的图景’;这就要求‘客体批判’与‘主体批判’(理解)的相结合。” [19] 要之,是认识到建立在《资本的流通过程》中的分析同样是为“计划的经济组织”服务的,因为它提供了社会共同体的物质基础与可能的机制形式。

在“半笺娇恨寄幽怀”阶段,正是运用思维学、逻辑学、知识论三者统一的思想与认识构筑用于进行全面政治经济学批判的理论,所谓“象所固然,思亦有至”。通过对资本主义经济生活的重构和鸟瞰,使我们了解到,“《资本论》提供的不是‘纯逻辑’、‘纯思维’,不是通常意义的知识,而是‘历史行动规定’和‘批判的知识理论’”;然则,“科学抽象法本质上是思维科学的‘取象法’(以批判为工作逻辑的历史取象法)”,从而,“实质内容只能是这么两条:取象法和批判工作逻辑。” [11] 这是由于“西方资本主义经济思想集中体现于其政治经济学中,它的主体是资本所有者阶级,是作为资本人格化的资本所有者阶级经济利益和意识的理性概括,是资本主义经济关系和制度的系统论证,也是聚合资本所有者,使其在统一的经济意识引导下相互照应与提携,既有竞争,又有共同意志,以有效地执行资本人格化的职责。” [20] 批判是提炼知识的必由之途,“也就是说,政治经济学的方法可以确定为以‘批判’为工作领衔的学科方法运用体系,以及以‘发生学’为工作逻辑展开的知识体系。” [7]

真正的思想是超越神秘主义的,这意味着在“月移花影约重来”阶段,《剩余价值理论》所集中梳理的就是“批判逻辑学”。思维学的剩余价值即剩余价值对其各种经济形式的关系。它的目的是使《资本论》成为“研究上的科学”和“叙述上的科学”的同时,也成为“认识史上的科学”,这就需要对资产阶级思想史乃至商品客体社会的认识发展进行正反两方面的梳理。如前所述,最终的“合”的结果,马克思预先写在了《导言》第三节当中了,“从具体到抽象”显然是对资产阶级古典政治经济学的有价值思想的高度性总结,“从抽象到具体”则可以说是对黑格尔方法的解说。马克思超出黑格尔的地方是“历史”,从而,也就能够客观书写资产阶级代表性思想家的“思想”,通过对阶级意识形态的剥离、批判,找到“思想之真”。因此总体而言,“第四卷(手稿)的体系是以后一、二、三卷体系的雏形。”进一步,“我们看到,《剩余价值理论》中,马克思不仅对前人的政治经济学思想作了系统批判,更为重要的是,这种批判为计划中的《资本论》进行了历史的考察和验证。”( [13] , p. 362)

科学抽象法能够统一各种具体思维形式吗?如果针对“识”的层级,其不可能统一,况且思维形式发挥作用的矛盾的主要方面每每不同,在考量该因素的条件下进行统一又何其之难!但是,如果针对“道”“象”层级,统一不仅完全可能,亦是必须的,而这样的话,科学抽象法势必要扩展为“规律的方法”与“范畴的方法”的统一,真正实现以“研究”为内容,以“叙述”为形式。显然,“这就是中华意蕴的天人合一、知行合一、事物合一的探索。据之,沿着学科——科学的‘行-知’路线,中西方道路的历史分野可从中得到极其透彻的诠释。” [14] 沿着客体批判的路线,剩余价值作为资本思维形式产物的规定得以揭秘,这是开天辟地的一件大事件!它破除了思维神秘,将思维、逻辑、知识直接统一了,从历史和认识两方面肯定和说明商品-货币-资本的发展链条,突出了商品社会作为独立经济形态的历史实存性,揭示出它的社会发展规律。这是一种文明的分岔,然而是个人力量发展上的“必要的文明分岔”。与之不同,中华系统中却难有个人力量(作为系统规定的社会生产关系)与集体力量(作为系统规定的社会生产力)矛盾对抗的工作实在性,为什么呢?盖因起始对象规定不同,盖因共同体对象的历史流变使然。“在这个漫长的时空里,欧洲和中国分获了截然不同的发展道路。” [21] “说到底,是认识到两种机制分别促成了截然不同的发展类型:共同体解体状态的发展和共同体‘未解体状态’及其发展。” [22]

人言落日是天涯,望极天涯不见家;已恨碧山相阻隔,碧山还被暮云遮。在回家、回历史、回中国的新时代语境中,“中国人的资格”应当是学术研究所更加需要遵守的规范,由此出发并以此为尺度,可杜绝历史公式主义和“语义解释学”。从经济史的结构与变迁史实看,传统社会的中华经济一直以土地制度为核心,它取身份与财产的合一,因而介乎私有制与公有制的类型之间,不独是个人的财产占有,社会剩余以农业剩余为主。世言中华是唐诗宋词的国度,唐诗宋词即是传统社会的人文(思维)模型,盖与此历史现实有关。所谓士农工商的“官”“民”阶级对峙格局,在唐宋之前业已形成。但另一方面,伴随唐代中国重新实现政治上的统一,中国的工商业进入一个新的发展阶段,一定程度上又摆脱了对土地的依赖,一个突出变化是,“经过唐宋变革,中国基本上完成了从世族社会向齐民社会的转变,形成齐民社会。”“所谓‘齐’民,就是将少数有特权的官僚地主和少数奴婢等排除在外,具有法律地位和自主经济的平民。”据史料显示,“经唐宋变革后的社会,士农工商的等级职业制度也发生了重要变化。唐代社会除世族贵族和官私贱民外,都属于‘良人’即平民,亦即士农工商。” [23] “这样在共同体和‘第二个阶段’之间,我们找到了新的连通渠道:共同体的‘未解体状态’及其发展。” [21] 其间的意义,犹如

钱穆

先生所论及:“唐代是中国历史上在政治制度方面的一个最大的转捩中枢。唐以后中国的历史演变是好是坏,那是另外一回事,但罗马帝国亡了,以后就再没有罗马。唐室覆灭以后,依然有中国,有宋有明有现代,还是如唐代般,一样是中国。这是中国历史最有价值最堪研寻的一个大题目。这也便是唐代之伟大远超过罗马的所在,更是它远超过世界其他一切以往的伟大国家之所在。” [24] 唐诗宋词承上启下,远播世界,采撷中华精华,立于乱世亦不衰,即是“未解体”中华史的一个极其显著和光辉的明证。

道路自信为中华学术所固有,文化自信是中华民族更基础、更广泛、更深厚的自信。相比之下,如果说中华民族对《资本论》的接纳充分体现我们的“理论自信”和“制度自信”,那么,对“道路自信”和“文化自信”的锻造与提炼就必须归功于“中国是诗词大国”这个文化规定。“国度性是政治经济学的基本属性”,民族的思维、语言必然和民族的历史、制度和文化紧密相关、水乳一体;要之,是从中认识到,“中国在人类历史上率先建立了大一统集权国家,两千多年的集权官僚制使中国具有其他国家不可比拟的严格的内在统一性。” [25] 从而,承接这个巨大历史遗产的生产一般规定乃是“共同体一般——社会共同体一般”,为此,应妥善制订与中华共同体社会内在契合的特殊经济概念,提升为“组织一般”(主体侧的生产一般)的系列理论范畴14。“然则,必须从这个高度上寻求突破,对中国特色社会主义政治经济学研究对象进行‘辩证的表达’。” [7] 如在主体人格方面,在强调“劳动者/非劳动者”主导框架不动摇前提下,势必要补入“行动者/非行动者”之中华本土范型,从政治、经济与文化批判角度研讨其对中国“官文化”或“官”阶级意识的学术批判性,清理“君子/小人”架构下儒学正统思想的流弊,培育与强化合作意识之中华文化主体价值。然则,《资本论》基础的中国特色社会主义取向的政治经济学内涵合成起来即构成“四个自信”之方法论根据。要义是唐诗宋词意境中的“中华资本论方法”,即以思维学统领的“批判逻辑学”和“批判的知识理论”之批判与建构的方法,形成“科学”与“文化”相互拱卫之有民族历史特质内涵的历史批判规定。且当我们这样讲时,也显然意在强调《资本论》同时是“文化版”的,即两条线索:一条是通向“科学”,一条是通向“文化”。然则,中华创制与管理剩余劳动的特别方式说明共同体是组织本位的,本身是手段与目的合一体。以至于中华生产系统中:资本只作为运行的规定,组织形式领导了价值形式;价值本位规定实际包含在组织本位当中,换言之,中华资本范畴不是“对象思维规定”。其社会与经济组织所呈现的“家—集体—国”特别的链条充分说明“中国道路更重视‘主体关系建构’”,追求生态宜居的诗意生活,从而在这个工作系统(主体社会)中,一味追逐利益的个人本位是不存有的,因而货币不是经济本位;亦表明在历史上,资本乃是直接和“家工作本位”结合的,“由此可见,中华经济形态的研究对象规定始终是‘双层结构’的,总体看就是以‘主体一般’为领导的主客体融合的社会生产一般的特殊思维形式规定。” [7] 然则,因应官民矛盾的生产一般的历史结构只能是“家(单位) + 劳动过程”。和“商品 + 劳动过程”(个人力量维度的构造15)的一个最大不同处是,它将行动者合作身份的构造(或曰“共同体力量的维度”)直接导入劳动过程组织中进行分析,从而大大拓展了对主体协作行动内涵的理解,将生产力与生产关系矛盾作用的社会范围补全为在“集体力量与个人力量”之间以及在“集体力量与共同体力量”之间。很显然,生产力总是由集体力量的越来越自由发挥的角度去理解的,而中华共同体发展同样植根于这个“集体力量”规定,只不过它不能仅仅理解为“物的集体”,同样要理解为“人的集体”的劳动过程规定16。

露从今夜白,月是故乡明,一个国家、一个民族不能没有诗性与理性灵魂。本文观点算不上标新立异,论证却十分小心谨慎,未故作惊人之举。要之,作为“文魂”与“中华诗的杰出代表”,在于理解唐诗宋词是写“共同体”情怀与思维的言志抒怀模型(礼的模型17),因而包含有极大的人文价值。中华唐诗宋词和《资本论》一样,走的都是亦行亦知的路数,所谓“知之真切笃实处即是行,行之明觉精察处即是知”。但和《资本论》书写阶级人格不同,它极力抒写人类的“理想人格”,因而在文明类型上恰恰代表着“人的全面发展”工作线索,且如上所论,在《道德经》和《资本论》之间建立起了恰当的文化联系18。说到底,作为学科工作规定的文化乃是建设性力量,某种意义上,又可以说是左右着科学发展质量的最终决定性力量。根据《资本论》的视野,“人类所经历的一切苦难,无非是‘人文化成’的两种形态:异化和异化的扬弃。”这就要求在进行政治经济学批判的同时,必须同样进行文化批判,因为,“一旦我们把‘文化’理解成‘人文化成’即包括社会生活、政治生活和精神生活在内的整体,而不仅仅是与‘物质’相对的‘精神’,那么,随着剩余价值生产规律、价值生产规律直至物质生产规律的废除,‘文化生产’就会还原为人自身的再生产,而不是由物质生产规律、价值生产规律,更不是由剩余价值生产规律制约着的一个符号生产领域。” [2] 在中国经济学建设上,必须毫不犹豫地坚持“经济学是学科规定,政治经济学才是科学的规定”的洞见,坚持把政治经济学作为历史的范畴和阶级工作的规定来对待。为此,中国马克思主义研究者须不忘文化初心,见贤思齐,好学不止,做合格文化战士;在写作风格上,须像马克思那样博览全书,坚持历史、科学、文化的统一,不断推进和落实方法论的唯物主义基础,彰显出行动主义的内涵,树立中华学术的世界品牌。然则,必须认识到,“社会主义的最终目标是建设主体社会,向‘共同体的对象思维形式’历史回归,为此,需要大力发展社会主义财产公有制。” [7] 同时是认识到,“创建中国政治经济学,并不是梦想,而是理性的追求”,“中国经济的国度性是历史形成的,是制度和文化的统一,是现实经济矛盾的集中体现”,“为此必须明确国度性这个政治经济学的基本属性,并以此为前提建构中国政治经济学。” [25]

6. 思维学的深层意蕴

我们利用文章最后的篇幅复议天下主义和世界主义。有人用一般、特殊、个别的黑格尔逻辑学公式,当作“辩证法”使用,裁剪中国特色社会主义政治经济学的研究,将中国特色社会主义政治经济学的创新发展视为必须符合“政治经济学一般原理”(特指资产阶级古典政治经济学)的“一般的个别规定”,又同时将马克思主义政治经济学视为“特殊”,将中国特色社会主义政治经济学本身视为“特殊的个别表现”。思维学之被逻辑学的神秘化在于失掉了行动主义的历史特质,将生产力和生产关系完全特质了,即变成物质关系和利益关系,归根结底,这是资产阶级的精神现象学或物象化操作。但需要知道,“倡导科学之理论,莫盛于《大易》。”“略举二义:一曰倡导格物学,——古代格物学,犹今云科学;二曰明社会发展,以需养为主,资具为先,始乎蒙,终于乾元用九,天下文明。” [26] 何谓中华原理,一曰阴阳五行,二曰共同体经济,三曰主体批判。然则,所谓正蒙,即正确理解中华原理之述要,学易穷源示到时,便将虚寂眇心思;宛如童子攻词赋,用即无差问不知。又曰:画前有易不知易,玄上求玄恐未玄,何谓阴阳五行?阴阳五行惟平易,意指才广大深远。从中华思维学的考察角度看,阴阳五行是来自“共同体的人类”总体思维的一个规定。盖言“阴阳”,即“总思维的内容(规定)”;盖言“五行”,即“总思维的形式(规定)”。从工作逻辑看,这又是由发展逻辑至运行逻辑内在关系的一种推演。然则,基于《资本论》体系进行回顾,“中华思维学”核心内容在于确认“阴阳–五行–阴阳五行的世界”通行之思维认识规则。而正名者,辨物、正言、断辞之谓也,盖辨事物之理以正其名之学也。所谓正名,也就是议中华学术的名。所谓亩浍敷四海,川源涤九州,既膺九命锡,乃建洪范畴;史体肥沃,并刀如水,批判志学,理通实践。表明在中国,历史–文化–模型的研究路线不但有前路可寻,而且有后来者为继。

如鸟画虚空,漫尔惊文章。正史,正蒙,正名,欲以名正必先正蒙,欲以蒙正必先正史,欲以史正必求原理,在现代语境中求索中华系统固有原理是需要非常勇气的,——某种意义上,这也就是“中国式批判”。然则,这里再略论一下“中国人的资格”,昔魏源《海国图志》曰:“君子读《云汉》、《车攻》,先于《常武》、《江汉》,而知二《雅》诗人之所发愤;玩卦爻内外消息,而知大《易》作者之所忧患。愤与忧,天道所以倾否而之泰也,人心所以违寐而之觉也,人才所以隔虚而之实也。”“然则,执此书即可驭外夷乎?曰:唯唯,否否。”盖取“经之纬之,左图右史”之法,取“纵三千年,圜九万里”之志! [27] 然则,此乃“国学感召”也,“当代中国正经历‘史上最为深刻的’社会变革,实践创新的背后乃是思想的‘创造’与‘创新’。归根结底,这是一个需要理论并且一定能够产生理论的时代,这是一个需要思想并且一定能够产生思想的时代。” [18] 这些都显示中国经济学人的历史使命,仍然任重道远!其所排斥者,这样的言论:“东方与西方之别即西方人重自然,中国人重人事;西方人讲科学,中国人讲道德。所以,西方哲学是‘物理学之后’,中国哲学是‘伦理学之后’。” [28] 换言之,“以古解古,以今解今,古今贯通,中外会通”16字必须成为指导中国政治经济学本土建构以及进行中西学术对话的工作“心法”。

以上所论可谓:一川星斗烂无数,长天一月坠林梢。中国特色社会主义政治经济学始终依傍辩证法——中华辩证法和马克思主义辩证法——而创新发展,对此,我们充满信心!何敢自矜医国手,药方只贩古时丹。回归中华学术思想史,《周易》是辩证法的开创性的著作,也是初创“辩证法结构”体系之著述。《周易》对辩证法贡献集中于两点:1) 由辩证法角度提出“行动主义”;2) 立基“辩证法的主体结构”界定批判工作的始源规定。它的思想特质可用“行动主义的辩证法规定”予以归纳,从学科领域归属看,“阴阳型矛盾”显然兼容了自然辩证法和历史辩证法,工作领导范畴则偏重于“历史辩证法”。《周易》与《资本论》的学术关系锁定于辩证法路径的继承发展意义,内生“世界观范畴”的成长路径:行动主义(唯物主义)→唯物主义和行动主义→唯物主义和行动主义的内在结合。唐诗宋词无疑使自身全部投入这一思想共同体19。这是具有中华人文关怀背景的天下主义与世界主义的工作合璧。

史以启正,蒙以养正,名以显正;正者,人民本位也。然则,中国经济学研究必须从“主体批判”起航,中国主体批判的深层历史构境是行“贯通”之法。始生之物,其形必丑。马克思主义方法论贵在“求道”,其实这是司马迁所说的“究天人之际”;贵在“求象”,这就是司马迁说的“通古今之变”;贵在“求识”,而综上两点,亦不过是司马迁所说的“成一家之言”。于是会发现中华方法论和马克思主义的统一之处即是“道·象·识”。其不局限于局部思维之“唯识论”,不在于求体系,更不限于概念的逻辑自洽或语义上的理论自圆其说,而要在坚持马克思主义立场观点方法以及“本土寻根”。从“马克思主义”和“中国”的贯通看,它所贯彻的话语原则正是本真化的“以中解西”20。从马克思主义出发思考“文化自信”,理解场域首先是社会历史,是欧洲的社会历史和古老东方的社会历史。我华夏文明源古流今,遂成就大一统之生产方式和家国社会之生活体式,不可否认,这一体式在近代遭遇了百年危局,当其直接面对资本主义文明之际,显得甚为落拓,甚至是腐朽落后。吴桂有恨,但风休住,蓬舟吹取三山去。回眸中华经济科学的发展史,在古代社会,其一直是有原理的,在近现代则一直处于“原理迷失”或“被去原理”的状态。这不仅说明了马克思主义原理的“中国境况的尴尬”,并对马克思主义的中国运用提出挑战。

理论是范畴的先声,实践是规律的先声。峰回路转,有人说2018年是注定要被铭记的一年,中美经贸摩擦不断升级,悄然开启了“抗美”时代。2019年中国更是在吐故纳新中扬帆起航。然则,总书记称之为“机遇与挑战”并存并进的规定是,“当前中国处于近代以来最好的发展时期,世界处于百年未有之大变局,两者同步交织、相互激荡。”青山遮不住,毕竟东流去。中国从“天下主义”走向“世界主义”的历史和文化架构彻底击破了西方普世价值观。整体而言,中国经济学是“既成”与“未成”历史辩证法;虽则距离体用兼备、“上中下游”配套的完善体系要求尚远,但具有特殊的生长关系(规定),且在当下,体系性特征越发明显,其理论特质业已显露。凤凰台上凤凰游,凤去台空江自流;吴宫花草埋幽径,晋代衣冠成古丘;三山半落青天外,二水中分白鹭洲;总为浮云能蔽日,长安不见使人愁。惟日孜孜,无敢逸豫,中国特色社会主义政治经济学工作地基滋生于此。从擎起人类精神旗帜到扬起辩证法行动之帆,中国思维学一直与时偕行!寻求与时代发展同步,寻求智慧的“创造性转化”与“创新性表达”,然则,于其中一定可寻觅本真的方法论机理。

NOTES

1所谓天人合一,即对象与思维的工作合一、客观与主观的有机统一;在《资本论》的框架中,和中国的天人合一相对应的工作规定其实是“劳动过程”。而劳动过程不过就是不断历史变迁的生产一般规定。

2相比之下,邵雍的这首《山村咏怀》:“一去二三里,烟村四五家,亭台六七座,八九十之花”,则更加突出表现了中国人阴阳和合的生活世界观,运用的意象皆指向了“家之道”。亦充分说明生态文明建设乃是落实人的全面发展的一个重要抓手。

3需要知道,中国历史上的儒家在孔子时代就早已将古时之宗教修正为诗。对宗教祭祀活动以礼为诗,以述为作,加以澄清,赋予新意义。然则,“在近代向西方学习的过程中,对于什么是西方的‘长技’这个问题,有不同的回答。1919年的五四运动,把西方的‘长技’归结为两个方面:民主与科学。学习西方和批判封建主义,必须从这两个方面的观点出发,批判才有正确的意义,学习才有正确的方向;如果不从这两个方面出发,而从专制和宗教的观点出发,那就不只是‘以五十步笑百步’,而且简直是以百步笑五十步了。那不仅没有什么意义,简直是一个笑话了。” [9]

4以行动为本体,王阳明称之为“致良知”,从中引伸出“人人皆可成为圣人”行动主义的大胆结论:以天下为一家,中国为一人。

5“同谓之玄”也正是马克思特别运用在《资本论》研究对象上的规定,所谓:“我要在本书研究的,是资本主义生产方式以及和它相适应的生产关系和交换关系。到现在为止,这种生产的典型地点是英国。”请注意,马克思此处一连使用四个意义相关并相近的词:生产方式、生产关系、交换关系、生产。

6中国学人说到底求的真境界是“天人合一”。故朱子又曰:半亩方塘一鉴开,天光云影共徘徊。问渠那得清如许?为有源头活水来。昨夜江边春水生,艨艟巨舰一毛轻。向来枉费推移力,此日中流自在行。

7实际上,黑格尔本人无意严格区分思维学和逻辑学,盖因“逻辑学是研究思维、思维的规定和规律的科学。” [12]

8这也是本文进一步坚持“以中解西”学术立场的根据所在。

9既有的科学抽象法是座架在逻辑学中进行建构的,然则,目前的努力应当聚焦于思维学的理解底座。这一研究之所以显得迫切,是因为中国原创的元素确已为《资本论》所囊括,使得我们的考察必须更加深入、更加全面和更具历史深度。这是叩开“四个自信”方法论根据的必由的门径。

10从近代思想史上看,“将‘客观经济规律’视为经济矛盾和经济过程的决定与主导,是早期资本主义政治经济学的基本理念之一,它在哲学上的集中表现,就是黑格尔的将‘客观逻辑’视为绝对精神构思世界的过程,而‘客观规律’则是‘客观逻辑’的体现,是由绝对精神的构思决定的,是先于自然界和人类社会的。”然则,“黑格尔的这种观念,表现于政治经济学上,就是‘规律在先’、‘规律决定’。” [15]

11解释学倾向于以“识”倒过来把握“象”和“道”,而将生产一般的规定归结为某种形态的抽象性命题。

12对思维学、逻辑学、知识论三者的统一来说,“道生一,一生二,二生三,三生万物”即义理,“太极生两仪,两仪生四象,四象生八卦”即象数,决定这个学科方法论展开的提纲挈领的东西是“道·象·识”。因而可用它解析唯物史观的基本范畴。

13马克思称之为“生产的一般规定在一定社会阶段上对特殊生产形式的关系”;这个原则实际是对思维学的“定义方式”的反映,如商品价值只能规定为抽象劳动对一定价值形式的关系。根据思维学的定义原则,叙述领域内的科学抽象法本质上是建立“抽象对具体的工作(领导)关系”(范畴的方法),这和研究过程的“具体对抽象的关系”(规律的方法)是性质不同的。

14与客体批判路线的剩余创制方式不同,中华组织剩余的生产方式是“家(单位)+劳动过程”,剩余形式的历史类型分别为部落共同体生产体制、村社共同体生产体制、国家共同体生产体制以及社会共同体生产体制;与之外表对应的组织设施是共同体的各种具体形态,从组织本位看,工作链条是“家—集体—国”。从国家生产方式与组织剩余的社会方式看,这恰恰是广义而总体的主体社会的“相对剩余生产”;从逻辑上看,主体社会(组织设施)的集体形式必然转向“国家形式”(如我国的乡镇集体、合作组织发展轨迹),以积聚自我历史否定的组织条件。亦表明:社会主义市场经济实质上是以“集体的形式”链接“货币的形式”,乃至以“国家的形式”链接“资本的形式”,实现一种共同体的“特别的治理”。

15这是由生产关系的维度进行的考察。

16生产力从来是历史继承的结合力量,是积极主动的社会变革者,劳动过程则是生产力的组织者和力量载体。《共产党宣言》中,马克思和恩格斯这样系统地讲道:“资产阶级撕下了笼罩在家庭关系上的温情脉脉的面纱,把这种关系变成了单纯的金钱关系。资产阶级揭示了,在中世纪深受反动派称许的那种人力的野蛮使用,是以极端怠惰作为相应补充的。它第一个证明了,人的活动能够取得什么样的成就……资产阶级除非对生产工具,从而对生产关系,从而对全部社会关系不断地进行革命,否则就不能生存下去。相反,原封不动地保持旧的生产方式,却是过去的一切工业阶级生存的首要条件。”( [1] , p. 275)

17所谓“兴于诗,立于礼,成于乐”,说明的是中华诗歌的体用之道:礼者,天下兴之本;乐者,和合待客之所;由此可见,诗书礼乐作为教化根基,容易打造中华共同体的气骨精神。概言之,这是“以礼为诗”中华五千年之“文以明道”、“文以载道”。

18有一种说法:中国对传统价值再度重视是一种“复古”,是因为意识形态真空,乞灵于传统,又或说“国粹是个可笑的概念”,“全是西化剩下来的东西”,甚或扬言“西化有什么可怕”,“跟西学争胜,越争气越短”,等等。姑且不论现代科技的发展业已证明自己的“非中性”,而更多需要基于生产关系的角度予以审查,诸如此类的言论说明对“中国学”的研究,须有两个高度:第一,是民族的历史的高度;第二,是世界的文化的高度。政治经济学批判之区分为主体批判和客体批判,也正是从这些高度上说的,故不独是文化用语。反过来看,如果缺失了文化的高度,谈继承发展,那完全是胡扯的事。因此,需要从方法论科学的高度整理国故,对中国文化进行精华萃取,以既是传承的、又是现代的眼光看问题,强调古今中外意义域内的“中学本位性”。这样,马克思主义就同样在中华有根,马克思主义的中华文明之源以及现当代的奇异光彩同样也是“国粹”,是中国人资格工作语境的“新创造”。

19需要知道,在中华文化体系中唐诗宋词是内蕴于易学中的“诗经”。

20说明一点:道、象、识作为“方法论三字经”,这个路线整理自《道德经》,按《易经》的文本,它便是易、象、辞了。如胡适的讲法:“这三个观念(一)易,(二)象,(三)辞,便是易经的精华。孔子研究那时的卜筮之《易》,竟能找出这三个重要的观念:第一,万物的变动不穷,都是由简易的变作繁赜的。第二,人类社会的种种器物制度礼俗,都有一个极简易的原起,这个原起,便是‘象’。人类的文明史,只是这些‘法象’实现为制度文物的历史。第三,这种种‘意象’变动作用时,有种种吉凶悔吝的趋向,都可用‘辞’表示出来,使人动作都有仪法标准,使人明知利害,不敢为非。——这就是我的‘《易论》’。” [29]