1. 引言

江淮地区位于亚洲东部、太平洋西岸,受到青藏高原热力和动力作用的影响,是一个特别复杂的季风气候区域。该区域降水的年际和季节变率大,20世纪90年代以来,持续性异常气象事件尤其是持续性异常降水事件频发,1998年在长江流域发生的洪涝灾害使2亿多人受灾,将近4千人死亡,直接经济损失达2500亿元 [1]。江淮地区夏季持续性异常降水事件是近些年来气象工作者关注的热点问题之一。

鲍名等 [2] 指出,过去30年间我国区域性大暴雨主要发生在我国东南部,大多出现在6月份。Zhai等 [3] 人发现,我国许多地区的极端降水量与年降水总量有一定的关系,比如在我国东部,极端降水量总是随着年降水总量的增加而显著增加的。Chen等 [4] 指出,与发生在我国北方的极端降水相比较,发生在长江流域和华南地区的极端降水事件的持续时间更长、强度更强。因此,许多研究学者热衷于研究我国近几十年来的极端降水事件,深入讨论事件的各种特征,比如频率、强度、时空变化及产生的影响等方面。结果表明:20世纪80年代以后,中国华北地区极端降水的频率和强度有所下降,而在中国东部,极端降水频率高、强度大,且极端事件发生在长江以南的地区更可能造成严重的洪涝灾害,因为其频率和强度处在持续上升的阶段;暴雨天气系统在江淮地区上空频繁活动是该地区洪涝灾害形成的根本原因,特别是持续时间长的局地降水事件容易导致极其恶劣的洪水灾难,严重威胁当地人民的生命财产安全。Duan等 [5] 和万金红等 [6] 研究表明,江淮流域是洪涝灾害最严重的地区之一,其发生比例占我国洪灾总数的39.9%。秦大河等 [1] 表明,我国每年因洪涝灾害造成的经济损失为气象灾害经济总损失的37.2%,死亡人数为11.7%。翟盘茂等 [7] 提出加强极端降水事件时空变化和成灾机理研究,延长其预报时效,成为防灾减灾的迫切需求。

刘冬晴等 [8] 认为,长时间维持异常状态的大气环流会造成持续性异常降水,而大气的低频振荡作用是大气环流持续异常的主要产生原因与维持机制,故作出合理推断,认为大气低频振荡与持续性异常降水密切相关。大气季节内振荡是大气环流的关键系统,其中时间尺度在10天至一个季度范围内的大气振荡称为大气低频振荡或次季节振荡。陆尔等 [9] 认为,1991年夏季江淮地区的持续性异常降水有明显的准双周振荡特征。朱乾根等 [10] 认为,1998年长江流域夏季连续两次异常降水过程为30~60天的季节内振荡频率。王黎娟等 [11] 认为,江淮梅雨期的异常降水的低频振荡频率为10~30天。张庆云等 [12] 认为,20~30天的低频振荡频率有利于推动中高纬的冷空气向南运动,环流系统一旦移动至长江流域,会在该地区形成暴雨天气。李桂龙等 [13] 认为,大气低频振荡影响着江淮地区的旱涝状况。杨辉等 [14] 认为,江淮夏季降水存在明显的低频变化而且低频振荡在江淮旱涝时间有明显差异。黄静等 [15] 人研究了与长江旱涝期关联的低频环流场分布同大气低频振荡的区别,得出低频风场在长江旱涝期有显著差异的结论。

江淮地区的夏季暴雨与南海低频振荡信号的北传有关。琚建华等 [16] [17] 的研究表明,江淮地区在涝期时,具有显著的大气季节内振荡的北传特征。王遵娅等 [18] 的研究结果表明,在涝年,在长江形成的强振荡中心是低纬地区明显的低频振荡向北传播和中高纬地区弱的振荡向南传播的共同结果造成的。陆尔等 [9] 研究了1991年江淮发生三次特大暴雨的原因,结果表明,暖湿空气被低频波从低纬地区输送到江淮南侧,同时有冷空气在江淮北侧活动,两者在江淮地区相遇,触发降水机制形成强降水。缪启龙等 [19] 针对影响长江中下游地区降水状况的气象要素进行了研究,确定500 hPa的位势高度场、垂直速度场、纬向风和经向风等要素对其降水状况具有重要意义。

以往对于低频振荡影响江淮地区持续性降水的研究大多是针对某一年份,本文将从低频振荡的角度,研究近十几年来江淮地区持续性异常降水过程中低频振荡的基本特征,以期能为江淮地区持续性降水延伸期预报相关的研究工作提供一定的参考。

2. 资料和方法

所用的资料包括:中国气象局提供的2000~2017年地面气候资料日值数据集(V3.0)。美国环境预报中心(NCEP)提供的FNL (Final) 2000~2017年逐日4次再分析资料,水平分辨率为1.0˚ × 1.0˚,垂直1000~100共21层,使用要素包括水平纬向风分量(u)、水平经向风分量(v)、位势高度场(hgt)、垂直速度场(w)。美国国家海洋和大气管理局(NOAA)提供的逐日向外长波辐射OLR资料集,空间分辨率为2.5˚ × 2.5˚。江淮地区的范围是28˚N~33.5˚N,113˚E~123.5˚E,其中包括90个站点,时间上选择每年的6~8月。

各要素数据均通过减去多年平均以去除了季节循环的影响,进行9 d滑动平均去除高频扰动影响,采用Lanczos带通滤波获得10~30 d低频信号。采用功率谱分析,位相合成分析等统计方法,显著性检验采用student’s t检验方法。

3. 持续性异常降水的基本特征

图1是2000~2017年夏季江淮地区降水的平均功率谱分析结果。有3个谱峰值,分别分布在13 d,23 d和46 d附近,表明江淮地区的夏季降水具有显著的准双周、月尺度低频振荡特征,其中10~30 d通过了95%的置信上限。

Figure 1. Mean Power spectra (black solid curves) of daily rainfall averaged over the Jianghuai region (28˚N - 33.5˚N, 113˚E - 123.5˚E) during 2000-2017. Shown are also the Markov red noise spectrum (red dashed cures) and its bounds at confidence level of 5% (green solid curves) and 95% (blue dashed curves). (X-axis is the period, unit: day, Y-axis is spectral density)

图1. 2000~2017年江淮地区夏季降水的平均功率谱(黑色实线)图(横坐标为周期,单位:天,纵坐标为谱密度。红虚线为马尔可夫红噪音谱,蓝虚线为马尔可夫的95%置信上限,绿线为马尔可夫的95%置信下限)

低频降水事件的选取方法:首先利用Lanczos滤波法对18年江淮地区90个站点的夏季降水数据进行10~30 d的滤波,然后进行区域平均,最后将结果进行标准化处理,得到一个降水指数IR。若降水指数IR持续3 d及3 d以上不低于1,则挑选为一个低频降水事件 [20]。对于出现在夏季初末端的事件则以降水最强烈时所在的时刻(下文的第5位相)为准。

异常降水往往位于低频降水的活跃位相 [21],通过确定低频降水活跃位相,最终选取了67个持续性异常降水事件,图2给出了2000~2017年历年夏季江淮地区降水量R和降水指数IR的演变序列,并标出了所挑选出的67个事件。

接下来对挑选的67个低频事件进行统计分析,以深入研究低频降水事件的性质和特征。表1是每个事件的持续天数、发生频次、出现月份、降水强度和事件占总事件降水量的比例的统计结果。

表1降水事件活跃位相持续的天数范围是3~8 d,平均为4.8 d,但不同持续天数的事件发生的总频次相差很大,大多数降水事件是持续3~6天,其中5 d的事件次数最多,为20次;而持续7d的事件只有4次,持续8 d的事件只有1次。

就事件发生的月份而言(表1),发生在6月份的事件占大多数,为29次,约占总次数的43%;7月份和8月份发生事件的次数较低,分别为21次和17次,分别占31%和25%。活跃位相持续3 d的事件主要发生在6月,而在7月和8月的事件则少得多。活跃位相持续5 d的事件主要发生在6月和7月。活跃位相持续4 d与持续6 d的事件所发生月份的次数相差不大。活跃位相持续7天的事件在6、7和8月份分别有2次、1次和1次,而活跃位相持续8 d的低频降水事件仅在7月份发生过一次。由上面的统计分析可以得出,低频降水事件大多发生在6月份,7、8月份递减。

Figure 2. Times series of rainfall averaged over the Jianghuai region (28˚N - 33.5˚N, 113˚E - 123.5˚E) from 2000 to 2017 (grey bars; left axis) and 10-30-day filtered rainfall anomalies (red lines; right axis). Blue solid lines in each figure denote the filtered number is one. Coloured cross marks are the phases of every event

图2. 2000~2017年历年夏季江淮地区降水量R和降水指数IR的演变序列(灰色柱状图表示R,红色曲线表示IR,从红色至紫色的彩色点分别表示9个位相,蓝色直线表示IR = 1,上框线的黑色折点表示选取的相应事件)

Table 1. Statistical characteristics of the low frequency precipitation Events from 2000 to 2017

表1. 2000~2017年夏季67个低频降水事件的统计结果

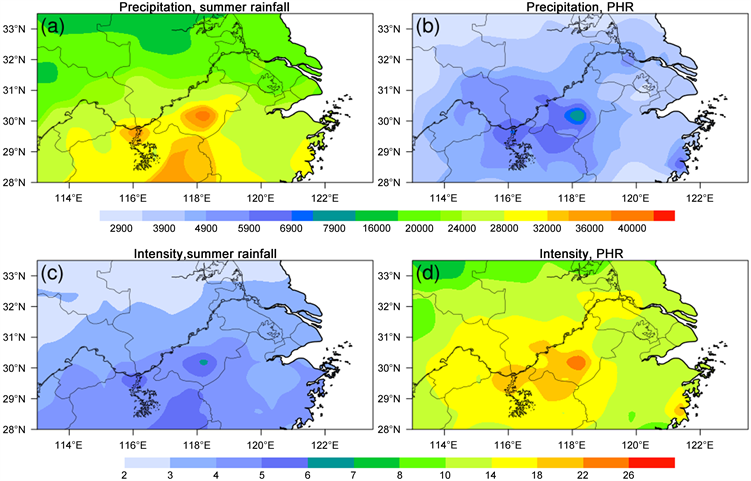

图3分别给出了2000~2017年江淮地区夏季降水量、降水强度以及低频降水量和降水强度的空间分布。在江淮地区,整个夏季总降水量和降水强度(图3(a)、图3(c))的大值区均分布在长江沿岸及其以南,空间分布总体呈现自北向南阶梯状递增的特点,降水中心主要在安徽南部、江西东部和北部地区;降水事件的大值区则分布在安徽南部与江西北部附近,向四周呈阶梯状递减。对比图3(a)与图3(b),低频降水事件对应的降水量远远低于整个夏季的总降水量,但是图3(c)与图3(d)对比,低频降水事件的降水强度却是异常大于夏季降水强度,甚至可达其3倍多,低频降水的降水强度的凸显,说明其具有极端性的特征。

Figure 3. Spatial distribution of summer rainfall and its intensity over the Jianghuai region from 2000 to 2017. The unit of figure (a) and (b) is mm; mm/d for figure (c) and (d)

图3. 2000~2017年江淮地区夏季降水的降水量和降水强度的空间分布(图(a)、(b),单位:mm,图(c)、(d),单位:mm/d,(a)、(c)代表夏季降水,(b)、(d)代表低频降水)

4. 持续性异常降水期间低频大气环流场的时空演变特征

极端降水的产生机制并不是单一环流的出现、发展和维持的作用,而是需要高低空环流系统的相互配置,这样才能形成极端性的降雨带 [22]。

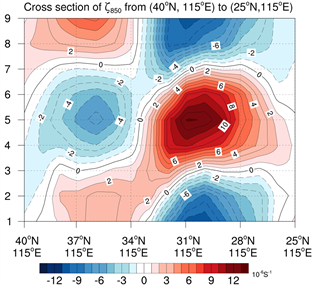

图4给出了低频OLR异常、850 hPa低频风场异常以及850 hPa低频位势高度异常的位相合成演变分布图。9个位相中,江淮附近大片区域上空的气旋和反气旋总是相伴出现,且这种配置随位相的演变不断地发展、变化,显示出低频信号的两条主要传播路径。

第一条路径:第1位相(图4(a)),西北太平洋地区(10˚N, 130˚E)上空有一很弱的低频反气旋式环流,伴随着弱的低频OLR正异常,对流活动被抑制,该低频反气旋环流向西北方向传播的过程中(图4(b)~(d)),逐渐发展增强,导致该地区低频位势高度的升高,伴随着对流活动抑制的维持。第5位相(图4(e)),低频反气旋环流到达南海–菲律宾海一带且强度最强。西北太平洋上空出现一弱的低频气旋式环流,伴随着弱的低频OLR负异常,有较活跃的对流活动。第6位相(图4(f)),低频反气旋在南海–菲律宾海逐渐减弱,第7位相(图4(g))时已经完全消散掉。第8位相(图4(h)),南海–菲律宾海被由西北太平洋上空西北向传播而来的较弱的低频气旋式环流控制,该低频气旋持续加强维持到第9位相(图4(i)),此时环流配置与第1位相(图4(a))雷同,凸出了低频环流的周期性。

第二条路径:第2位相(图4(b)),河套地区上空有一很弱的低频气旋式环流生成,伴随着弱的低频OLR负异常。之后此低频气旋式环流逐渐东移南压(图4(c)),并在此过程中逐渐发展加强,导致该地区低频位势高度的降低,且对流活动比较活跃,第4位相,江淮地区上空被该低频气旋式环流控制,且维持在该地直到第6位相(图4(f)),第6位相时强度明显减弱,到第7位相(图4(g))时已经完全消散,第8位相(图4(h))江淮地区被一较强的低频反气旋式环流控制,后逐渐发展,最终回到第1位相(图4(a))的环流配置,同样凸出了低频环流的周期性。

Figure 4. Composites of 10-30-day filtered OLR (shadings, W/m2), 850 hPa wind (vector, m/s), and 850 hPa geopotential height (contour, gpm) anomalies from phase 1 to 9 based on 10-30-day rainfall variation in Jianghuai region. Only 90% statistically significant areas of these three elements are plotted. The red box is the Jianghuai region

图4. 低频OLR异常(填色区,单位:W/m2)、850 hPa低频风场异常(矢量,单位:m/s)以及850 hPa低频位势高度异常(等值线,单位:gpm)在低频降水期间的位相合成演变分布((a)~(i)分别依次为第1~9位相,OLR异常和位势高度异常均只绘制了通过90%信度检验的,黑色加粗箭头代表通过90%信度检验的风场异常,红色方框为江淮研究区域)

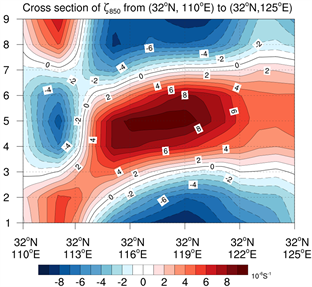

图5(a)给出了850 hPa低频相对涡度异常沿28˚N的位相–经度剖面图。低频相对涡度有向西传播的现象,均在第5位相达到最强。由第1位相开始,低频负涡度(低频反气旋)最先从西北太平洋生成,不断向西传送且在移动过程中不断地发展增强,中途有所减弱,而后继续发展至第5位相时达到最强。图5(b)给出了850 hPa低频相对涡度异常沿123˚E的位相–纬度剖面图。低频相对涡度呈向北传播的现象。由第1位相开始,从西北太平洋传播而来的低频相对负涡度(低频反气旋)由菲律宾海不断向北传播,第5位相时在江淮上空达到最强,之后向北传播且逐渐减弱。低频相对涡度存在向西北方向传播的现象,这就同第一条路径达成一致(图4)。

图5(c)给出了850 hPa低频相对涡度异常沿32˚N的位相–经度剖面图。低频相对涡度有向东传播的现象。由第1位相开始,从河套地区传播来的低频相对正涡度(低频气旋)向东传播,在第5位相达到最强。图5(d)给出了850 hPa低频相对涡度异常沿115˚E的位相–纬度剖面图,低频相对涡度有向南传播的现象。所以低频相对涡度有向东南方向传播的现象,这就同第二条路径达成一致(图4)。

(a)

(a)  (b)

(b) (c)

(c)  (d)

(d)

Figure 5. Composites section of 10-30-day filtered 850 hPa relative vorticity anomalies along 28˚N (a), 32˚N (c), 123˚E (b), and 115˚E (d). Only 90% statistically significant areas (shadings, 10−6 s−1) are plotted

图5. 850 hPa低频相对涡度异常(单位:10−6 s−1)沿各剖面的位相传播((a)、(c)分别是沿28˚N和32˚N的位相–经度剖面图,(b)、(d)分别是沿123˚E和115˚E的位相–纬度剖面图,阴影表示相对涡度异常通过90%信度检验)

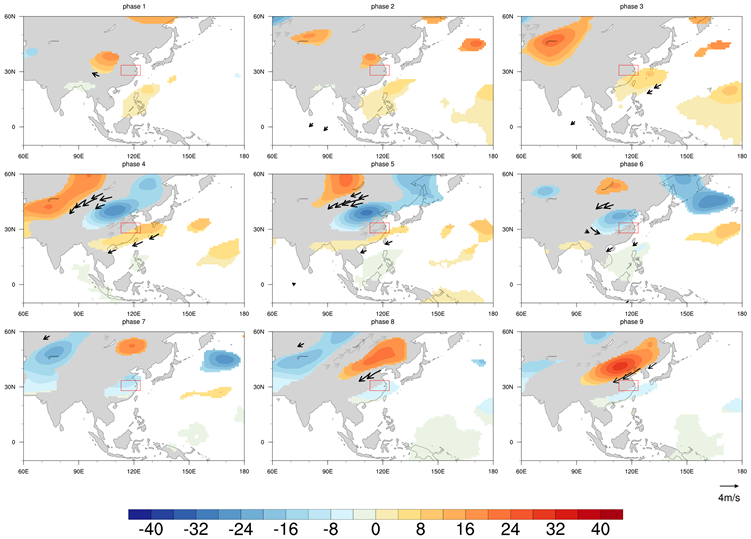

图6是500 hPa低频位势高度异常和500 hPa低频风场在低频降水期间的位相合成演变分布图。第1位相(图6(a))中,孟加拉湾–南海有一气旋式纬向环流带,江淮地区及其周围大片地区500 hPa高空有一反气旋式环流,即高压中心,到第2位相(图6(b))时气旋移动到孟加拉湾、印度半岛高空,反气旋向西移动并且逐渐减弱消失。第3位相(图6(c))时,江淮开始出现一气旋式环流,即低压中心,并在该地逐渐发展加强,与此同时,在南海–菲律宾海高空有一弱的低频反气旋生成,缓慢西移且逐渐增强,第4位相(图6(d))稳定在南海–菲律宾海。低频气旋、反气旋在第5位相(图6(e))时达到最强,共同作用影响江淮地区的异常降水天气。此气旋式和反气旋式环流从第6位相(图6(f))开始向西移动并逐渐减弱消失,反气旋环流到达印度半岛后完全消失。第7位相(图6(g))在河套东侧开始生成一弱的低频气旋式环流,逐渐东移南下到达江淮。在第8位相(图6(h)),江淮地区附近高空又出现一反气旋式环流,并逐渐在该地稳定加强。另外,在我国东北位置总存在着一强大系统,在第1、2位相(图6(a),图6(b))时为一强大的低压中心,之后东移入海消失,与此同时在东北以北的一强低压中心南下,到达东北高空,在第5位相(图6(e))达到最强。

Figure 6. Composites of 10-30-day filtered 500 hPa wind (vector, m/s) and 500 hPa geopotential height (shadings, gpm) anomalies from phase 1 to 9 based on 10-30-day rainfall variation in Jianghuai region. Only 90% statistically significant areas of these two elements are plotted. The red box is the Jianghuai region

图6. 500 hPa低频位势高度异常(填色区,单位:gpm)和500 hPa低频风场(矢量,单位:m/s)在低频降水期间的位相合成演变分布((a)~(i)分别依次为第1~9位相,阴影为位势高度异常通过了90%信度检验,黑色加粗箭头代表通过90%信度检验的风场异常,红色方框为江淮研究区域)

图7是500 hPa低频相对涡度异常沿(10˚N, 130˚E)~(50˚N, 90˚E)剖面的位相传播图。从南海–菲律宾海地区向西北方向传播的低频相对正涡度(低频气旋)与东南方向传播而来的低频相对负涡度(低频反气旋)在江淮地区汇合,且在第5位相达到最强,造成该地的持续性异常强降水天气。

图8给出了200 hPa低频位势高度异常和200 hPa低频风场在低频降水期间的位相合成演变分布图。

在第1位相(图8(a)),江淮地区西北侧附近(30˚N~40˚N, 95˚E~110˚E)有一低频反气旋式环流,逐渐减弱(图8(b));南海–菲律宾海(10˚N~20˚N, 120˚E~130˚E)高空出现一弱的低频反气旋式环流,即高压中心,向西北方向传播(图8(b))。在第2位相(图8(b)),巴尔喀什湖北侧附近的高空有一较小范围的低频反气旋。到第3位相(图8(c))时,西北侧反气旋已经完全消失;南海–菲律宾海的反气旋开始着陆,靠近江淮地区,

Figure 7. Composites section of 10-30-day filtered 500 hPa relative vorticity anomalies along (10˚N, 130˚E) - (50˚N, 90˚E). Only 90% statistically significant areas (shadings, 10−6 s−1) are plotted

图7. 500 hPa低频相对涡度异常(单位:10−6 s−1)沿(10˚N, 130˚E)~(50˚N, 90˚E)剖面的位相传播(阴影表示相对涡度异常通过90%信度检验)

Figure 8. Composites of 10-30-day filtered 200 hPa wind (vector, m/s) and 200 hPa geopotential height (shadings, gpm) anomalies from phase 1 to 9 based on 10-30-day rainfall variation in Jianghuai region. Only 90% statistically significant areas of these two elements are plotted. The red box is the Jianghuai region

图8. 200 hPa低频位势高度异常(填色图,单位:gpm)和200 hPa低频风场(矢量,单位:m/s)在低频降水期间的位相合成演变分布((a)~(i)分别依次为第1~9位相,阴影为位势高度异常通过了90%信度检验,黑色箭头代表通过90%信度检验的风场异常,红色方框为江淮研究区域)

之后继续传播(图8(d),图8(e)),第6位相(图8(f))开始消失;巴尔喀什湖北侧的反气旋中心东南移至巴湖高空。到第4位相(图8(d))时,巴湖上空的反气旋到达贝湖西侧和巴湖一带,同时江淮地区西北侧附近高空突然出现一强大的低频气旋式环流系统,到第5位相(图8(e))达到最强。此时在第4、5位相(图8(d),图8(e))主要出现了三大环流,分别是南海–菲律宾海西传北上的较弱反气旋环流、江淮地区西北侧附近的强烈气旋环流和巴湖东移南下的强烈反气旋环流,江淮地区的高空位于其西北侧的气旋和南海–菲律宾海的反气旋之间,江淮地区成夏季主要降水落区。之后,贝湖西侧和巴湖广泛地带的低频反气旋则从第5位相(图8(e))开始变小变弱,移动到了贝加尔湖地区,从第7位相(图8(g))开始,此低频反气旋环流又在贝湖东侧逐渐发展起来,变大变强,不断东移南下(图8(h))且到第9位相(图8(i))时,稳定在华北地区。同样,江淮地区西北侧附近的气旋逐渐东移南下变弱变小,第7位相(图8(g))时完全到达江淮地区,第9位相(图8(i))开始入海消失;而东北中心的气旋则有所变强但不断东移入海,最后消失。

图9是200 hPa高层低频相对涡度异常沿(50˚N, 60˚E)~(30˚N, 120˚E)剖面的位相传播图。低频相对涡度有沿东南方向传播的现象。从第1位相开始,由巴湖传播而来的低频相对负涡度(低频反气旋)不断东移南下,而由江淮西北侧附近地区传播而来的低频相对正涡度(低频气旋)在第5位相达到最强。

Figure 9. Composites section of 10-30-day filtered 200 hPa relative vorticity anomalies along (50˚N, 60˚E) - (30˚N, 120˚E). Only 90% statistically significant areas (shadings, 10−6 s−1) are plotted

图9. 200 hPa低频相对涡度异常(单位:10−6 s−1)沿(50˚N, 60˚E) - (30˚N, 120˚E)剖面的位相传播(阴影表示相对涡度异常通过90%信度检验)

5. 结论

在统计分析2000~2017年的低频降水事件的基础上,采用滤波和位相合成分析方法,研究了江淮地区夏季持续性异常降水大气环流的低频特征,得出如下结论:

1) 2000~2017年共挑选出67个持续性异常降水事件。江淮地区夏季异常降水多发生在6月份,7、8月份发生次数略少,其降水过程活跃位相平均可持续3~8 d,其中持续天数为3~6 d的事件均比持续天数7 d、8 d的事件频次高得多,在降水量上占比也高。江淮地区夏季降水带分布在长江沿岸及其以南,中心主要位于安徽南部、江西东部和北部地区。

2) 采用位相合成分析方法对持续性异常降水事件的低频大气环流的时空演变进行了探讨。低层(850 hPa),受到西北太平洋上空西北向传播的低频信号和河套地区东南向传播的低频信号共同作用的影响;中层(500 hPa),受到位于其上空的气旋式系统和南海地区的反气旋系统的影响;高层(200 hPa),南海–菲律宾海的反气旋环流、江淮地区西北侧的气旋环流及巴湖的反气旋环流,三者构成西北–东南向移动的低频波列,与江淮地区持续性异常降水的活跃中断相对应。

致谢

感谢中国气象局提供的站点降水资料以及NCEP、NOAA提供的环流场和向外长波辐射格点资料;感谢国家自然科学基金项目(41005034)、公益性行业(气象)科研专项项目(GYHY201506001)对本论文的资助。

基金项目

国家自然科学基金项目(41005034);公益性行业(气象)科研专项项目(GYHY201506001)。

NOTES

*第一作者。

#通讯作者。