1. 引言

抑郁(depression)是指个体产生的持续性的悲伤、不快乐和无望的情绪反应(崔丽霞,史光远,张玉静,2012)。大学生正处于由青少年过渡到成年的阶段,容易遭遇到各方面的压力和冲突,面临抑郁情绪的困扰(陈海燕,姚树桥,明庆森,2012;Costello, Swendsen, Rose, & Dierker, 2008)。抑郁的人际理论认为不良的人际关系,特别是低品质的亲密关系对抑郁的引发和维持有至关重要的作用。依恋理论最初主要研究早期婴儿与父母的亲密关系的特点,之后逐渐从儿童依恋研究拓展到成人依恋。研究表明不安全的依恋类型与挫败感、抑郁及自杀意念显著相关(Agerup, Lydersen, Wallander, & Sund, 2015; Venta, Mellick, Schatte, & Sharp, 2014),且同伴依恋关系不良的个体易产生孤独、抑郁等情绪(Wright, Perrone-McGovern, Boo, & White, 2014)。在依恋理论的框架中,内部工作模型是成人依恋产生持久影响的核心机制,是有关自我、依恋对象的认知与情感图示,依恋状态会通过某些中介变量间接对个体的心理健康状态发生作用(Bowlby, 1982)。

社会支持是指人们感受到的,来自他人的关心和支持,它是一种重要的内部和外部资源,可以影响个体对应激事件的认知评估、情绪调节。研究资料表明,社会支持系统与大学生心理问题的形成关系密切,依恋关系则为理解个体所经历的人际关系问题提供了一个非常重要的视角,并把社会支持的体验看成在早期关系经验中产生的个性特质(唐海波,蒲唯丹,姚树桥,2008),朋友社会支持不足会增加青少年抑郁的风险(连帅磊,孙晓军,田媛,2016)。一般自我效能感是个体对自己应对不同领域的困难时所表现出来的信念。研究表明一般自我效能感与儿童抑郁呈显著负相关(杨萍,唐兵,2000),且自我效能感与家庭关系、同伴关系也相关显著(答会明,2002;钱铭怡,肖广兰,1998)。

综上所述,虽然已有研究分别证实了依恋、社会支持及自我效能感与青少年抑郁紧密相关,但三者之间的关系以及对抑郁作用的心理机制尚不明确。本研究试图探讨社会支持和自我效能在大学生父母和同伴依恋对抑郁影响中的具体作用。

2. 研究对象与方法

2.1. 研究对象

采用整群抽样法抽取湖南某高校650名学生,回收整理得有效问卷618份(95.07%)。所有被试年龄在17~23岁(18.99 ± 0.92)之间,其中男生237人(38.3%),女生381人(61.7%)。

2.2. 研究工具

2.2.1. 父母与同伴依恋问卷

采用Armsden和Greenberg编制的《父母与同伴依恋问卷》 (IPPA)简版,包含父亲依恋、母亲依恋和同伴依恋3个分量表,每个分量表各有12个题目,采用5点计分,从“从不”到“总是”依次记为1~5分,得分越高,表明依恋水平越高。该问卷在国内外被广泛使用,具有较高的信度和效度。

2.2.2. 抑郁量表

采用Radloff (1997)编制的流调中心用抑郁量表(CES-D),该量表共20个项目,所有项目均采用1~4四级评分,分值越高,表明个体体验到的抑郁情绪越高。该量表在大学生群体中信度和效度良好(陈祉妍,杨小冬,李新影,2009)。

2.2.3. 一般自我效能感量表

采用由Schwarzer编制的一般自我效能感量表(GSES),该量表由10个项目组成,按1~4级评分,王才康等人(2001)翻译并修订了该量表(王才康,胡中锋,2001),得分越高,表明个体的自我效能感越好。

2.2.4. 社会支持量表

采用由肖水源编制的《社会支持评定量表》(肖水源,1994),该量表10个题项,分为客观支持、主观支持和对社会支持的利用度三个维度,得分越高其获得的社会支持越高。

2.3. 数据分析与处理

使用SPSS21.0进行数据录入,以及描述性统计与相关分析,设置样本为1000,采用Bootstrapping法对数据进行中介作用分析。

3. 结果

3.1. 大学生父母与同伴依恋、社会支持、自我效能感与抑郁情绪的相关分析

相关分析表明(见表1),大学生父母和同伴依恋、社会支持、自我效能感与抑郁均呈显著负相关(r为−0.47~−0.60,p < 0.01),父母和同伴依恋、社会支持和自我效能感两两之间存在显著正相关(r为0.25~0.60,p < 0.01;r为0.22~0.29,p < 0.05)。

3.2. 社会支持、自我效能感在大学生父母与同伴依恋水平与抑郁情绪间的中介效应检验

本研究以抑郁情绪为因变量,以父亲依恋、母亲依恋、同伴依恋为预测变量,社会支持和自我效能感为中介变量,采用Bootstrap法对中介效应进行估计和检验。结果表明,在控制性别、独生子女、专业类别人口学变量后,大学生的父亲依恋对抑郁情绪的直接效应显著(b = −0.23, p < 0.001),母亲依恋对抑郁情绪的直接效应显著(b = −0.31, p < 0.001),同伴依恋对抑郁情绪的直接效应也显著(b = −0.27, p < 0.001)。结果见表2。

Table 1. The descriptive statistics and correlation among variables

表1. 描述性统计与相关分析

注:*p < 0.05,**p < 0.01,***p < 0.001 (下同)。

Table 2. Direct effects of Parental and peer attachment on depression in college students

表2. 大学生父母依恋、同伴依恋对抑郁情绪的直接效应检验

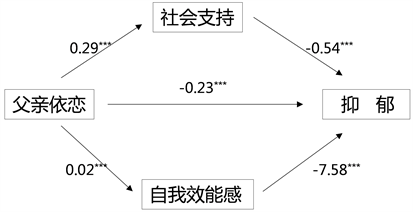

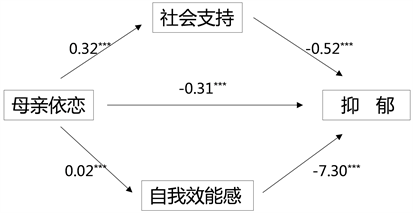

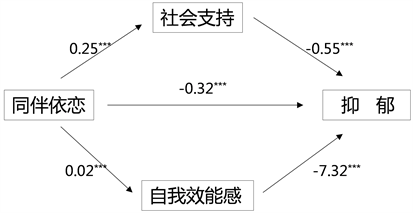

间接效应分析表明,社会支持和自我效能感在大学生父亲依恋和抑郁情绪之间的中介作用显著(a ´ b = −0.05, −0.03),社会支持和自我效能感在母亲依恋预测抑郁情绪之间的中介效应也显著(a ´ b = −0.08, −0.04),社会支持和自我效能感在同伴依恋预测抑郁情绪之间的中介效应同样显著(a ´ b = −0.08, −0.05),95%的置信区间都不包含零。结果见表3和图1、图2、图3。

Table 3. Analysis of mediating effect of social support and self-efficacy between attachment level and depression

表3. 社会支持、自我效能感在依恋水平与抑郁情绪间的中介效应检验

Figure 1. The effects of parental (father) attachment on depression

图1. 父亲依恋对抑郁的影响:社会支持和自我效能的中介作用

Figure 2. The effects of parental (mother) attachment on depression

图2. 母亲依恋对抑郁的影响:社会支持和自我效能的中介作用

Figure 3. The effects of peer attachment on depression

图3. 同伴依恋对抑郁的影响:社会支持和自我效能的中介作用

4. 讨论

4.1. 大学生父母与同伴依恋、社会支持、自我效能感和抑郁情绪的关系

研究结果显示,大学生父母和同伴依恋、社会支持、自我效能感两两之间呈显著正相关,与抑郁均呈显著负相关,这说明大学生父母与同伴依恋、社会支持和自我效能感关系密切,且三者都能够对抑郁产生重要影响。大学生正处于青少年晚期,他们的自我同一性正在逐步整合,逐渐从原生家庭分化独立出来,完成社会化的过程,因此会经历一个“疾风暴雨”的发展时期,同时也处于“亲密对孤独”的人格发展冲突阶段。安全信任的依恋关系能给个体提供心理上的安全基地,使个体感到被接纳和信任,从而也更有潜能应对环境的变化和成长的张力,这在一定程度上能缓解抑郁情绪。尤其对于大学生群体而言,同伴依恋关系显得尤为重要。青少年同伴依恋不仅能直接负向预测抑郁,还能通过朋友社会支持和自尊的中介作用度抑郁产生影响(连帅磊、孙晓军,田媛,2016)。同伴依恋关系不良会使个体感到不被信任,不被理解,不被尊重,这无疑会给个体的情绪带来负面影响。

4.2. 社会支持、自我效能感在大学生父母与同伴依恋和抑郁情绪间的中介作用

中介分析表明,社会支持和自我效能感在父母与同伴依恋和抑郁情绪的关系中存在中介作用,这进一步证实父母与同伴依恋对大学生抑郁情绪具有重要作用,且良好的社会支持系统的形成、维系和利用,积极的自我效能感在二者关系中发挥着重要作用。这一结果也支持了依恋的内部工作模式理论,该理论指出,作为个体与依恋对象之间的情感联结,依恋关系对个体心理产生的影响主要是通过内部工作模式的中介作用产生的,内部工作模式不仅包括个体对获取他人社会支持的感知,还包括个体对自我所持有的态度和评价(连帅磊、孙晓军,田媛,2016)。安全型依恋的人比不安全型依恋的人更善于将社会支持作为一种应对策略并在压抑时从中获益(唐海波,蒲唯丹,姚树桥,2008)。个体在依恋关系中体验到较积极的情感联结,对于自我和他人的价值都善于信任和认同,对自己的各种情绪体验也更容易接纳和理解,因而也能促使个体形成良好的社会支持系统,当面临负性生活事件时,可以有效缓解抑郁情绪。本研究结果还显示自我效能感在依恋关系和抑郁情绪间具有中介作用,这与卢炎等人的研究结果比较一致,自我效能感与家庭因素、亲子关系、同伴关系等密切相关,自我效能感也会在初中生依恋关系对抑郁情绪的影响中产生中介作用(卢炎,张月娟,2008)。

本研究结果为大学生心理健康教育提供了一定的视角,由于影响大学生抑郁的因素涉及个体、家庭和社会各个方面,在具体干预时应充分发挥其合力,注重家校沟通,在学校注意塑造、引导乐于朋辈互助的心理氛围,同时在教育教学的各个环节注意提升学生的心理弹性、增加其自我效能感等。对于有抑郁情绪的大学生个案,可以评估其在依恋关系上可能存在的问题,把握其抑郁的深层原因并制定有效的干预措施非常关键。

5. 结论

本研究主要得到以下两点结论:

1) 大学生抑郁情绪和父母与同伴依恋呈显著负相关,大学生父母与同伴依恋、社会支持、心理弹性两两之间呈显著正相关。

2) 社会支持和自我效能感在父母与同伴依恋和抑郁情绪的关联中存在中介效应,良好的社会支持和自我效能感有助于大学生抑郁情绪的预防。