1. 引言

相比当前大规模使用的蒸汽朗肯循环,超临界二氧化碳布雷顿循环具有效率高、系统简单紧凑、成本低、无需消耗水资源等显著优势,在核能、化石能、太阳能、地热能、工业余热利用等多种领域具有较好的应用前景,近年来受到广泛关注,成为能源动力领域的研究热点之一 [1] [2] [3] [4] [5]。

自V. Dostal [1] 经过多方案系统评估提出超临界二氧化碳再压缩循环以来,国内外研究人员对该循环进行了大量的理论和数值计算研究,普遍认为相比部分冷却、预先压缩等其他复合循环,再压缩循环在中高温下能达到最高的转换效率 [6],是核能、太阳能等中高温能源领域应用超临界二氧化碳布雷顿循环的首选方案。本文在再压缩循环已有研究基础上,从基本热力学原理入手,分析了进一步提高系统效率的方法,提出了双级分流压缩循环方案,对该方案进行了热力学分析,并与再压缩循环进行了对比和评价。

2. 基本模型

2.1. 计算模型

超临界二氧化碳布雷顿循环主要由压气机、透平膨胀机、回热器、冷却器和热源等基本设备构成。在循环方案组织过程中,每一个热力过程可根据循环需要,通过一个或多个同类设备共同实现,但每一类设备的基本热力模型相同。二氧化碳的物性参数由REFPROP 9.0 [7] 获得。REFPROP是美国国家标准技术研究所(NIST)开发的针对各类工质物性计算的标准软件,涵盖了几十种常见流体工质的热物性数据库。

针对压气机压缩过程,其基本模型如下:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

针对透平膨胀机膨胀过程,其基本模型如下:

(6)

(7)

(8)

(8)

(9)

式中,P表示压力(MPa),s表示熵(kJ/kg·℃),h表示焓(kJ/kg),T表示温度(℃),Δh表示焓升(kJ/kg),ε表示压比,α表示压气机、透平膨胀机的等熵效率。下角标c,ci和co分别表示压气机、压气机入口和压气机出口,下角标t,ti和to分别表示透平膨胀机、透平膨胀机入口和透平膨胀机出口。

针对回热器和冷却器等换热设备,超临界二氧化碳布雷顿循环一般需采用可耐高温高压的PCHE (印刷电路板式换热器) [8],以在控制换热设备体积的条件下实现较低的端部温差和较高的换热效率。回热器、冷却器换热和流动特性会对系统效率造成一定影响,但换热设备的性能选取更多由工程因素决定。本文计算中,考虑到PCHE的换热效率和成本平衡,回热器、冷却器最低端部温差取为10℃。换热设备的能量守恒方程为:

(10)

(10)

式中,m表示流量(kg/s),h表示焓(kJ/kg),下脚标1和2分别表示换热器热侧和冷侧,下脚标i和o分别表示进口和出口。

透平膨胀机输出功和压气机耗功分别为:

(11)

(12)

式中,W表示功率(kW),m表示流量(kg/s),Δh表示焓升(kJ/kg),下脚标c和t分别表示压气机和透平膨胀机。

则系统热效率可由式(13)计算。

(13)

式中η表示系统热效率,Q表示热源功率(kW)。

当系统内有多个透平膨胀机或压气机时,效率计算的透平膨胀机输出功取多个透平膨胀机功率之和,压气机耗功取多个压气机耗功之和。

2.2. 初始条件及参数

本文计算的初始条件及设备参数如表1所示。综合考虑系统效率和压气机运行稳定性,将压气机入口参数设置在二氧化碳临界点之上,入口温度和压力分别为32℃和7.7 MPa。压气机和透平膨胀机效率按当前大型工业压气机和高压透平膨胀机的效率给定。热功率按当前典型小型反应堆热功率选取。根据工程经验,系统内工质流动引起的压力损失取0.9 MPa,其中高压侧存在压降较大的透平膨胀机主气门、主调门,取为0.55 MPa,低压侧取为0.35 MPa。

3. 计算结果分析

3.1. 再压缩循环计算验证

超临界二氧化碳再压缩循环基本流程如图1所示。被热源加热的超临界二氧化碳进入透平膨胀机做功(1-2)后,经高温回热器(2-3)和低温回热器(3-4)预热高压侧流体。在进入冷却器之前进行分流,一部分经冷却器将循环废热排出(4-5),再进入主压气机升压(5-6),另一部分直接被压缩至高压(4-7),并与被低温回热器预热的工质汇合。汇合后的流体被预热(7-8)后进入热源吸热(8-1),形成闭合循环。再压缩循环通过分流再压缩,一定程度上解决了超临界二氧化碳工质在系统内高压侧比热大、低压侧比热小而导致的回热不足问题,显著提高了系统效率。

Table 1. Initial conditions and equipment parameters

表1. 初始条件及设备参数

本文首先基于上述模型和方法计算了国际上公认作为验证基准的典型工况 [1],并将计算结果进行了比较,如表2所示。可以看出,在相同的参数条件下,本文计算结果与V. Dostal计算结果符合较好,出现的细微偏差主要是因为各自计算中回热器端部温差、系统阻力等参数取值上存在一定差别。因此可以认为,基于本文模型和方法获得的超临界二氧化碳布雷顿循环热力计算结果是可靠的。

Table 2. Calculation results comparison and model validation

表2. 计算结果比较与模型验证

3.2. 循环优化研究

超临界二氧化碳工质在循环高压低温段的物性与低压高温段物性存在较大差异,不能采用理想气体模型处理。高压低温侧二氧化碳比热明显大于低压高温侧,因此简单循环单回热器的热侧端部存在较大温差,导致热源入口温度较低,系统效率不理想。再压缩循环通过对高压低温侧工质进行分流,降低了回热器端部温差,提高了热源入口和平均吸热温度,因此具有较高效率。

但通过计算分析可以发现,再压缩循环高温回热器热端仍存在较大的温差,特别在压气机入口温度较低或采用主压缩间冷时,端部温差普遍可达到50℃以上(如图2所示),循环系统仍存在较大的改进空间。图中还可以发现,不加间冷时,当压气机入口温度升高并越过拟临界温度后,由于回热器内不存在工质拟临界区大比热问题,端部温差会显著下降。但加间冷后,由于中间冷却过程的存在,该温度转变点会明显后移,图上的温度范围内未能显示该现象。

Figure 2. Temperature difference at the hot end of high temperature recuperator

图2. 再压缩循环高温回热器端部温差

实际上,在循环最高温度、最低温度、最高压力、最低压力等主要参数确定的条件下,提高循环效率的最主要方法就是降低回热器端部温差,提高热源入口温度,以此提高吸热平均温度,提高系统效率。从这一基本理念出发,本文在再压缩循环的基础上,再增加一级分流和回热,形成双级分流压缩循环方案,流程如图3所示。

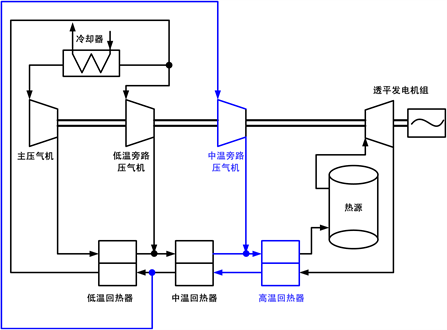

Figure 3. Double flow split compression cycle layout

图3. 双级分流压缩循环流程图

双级分流压缩循环在再压缩循环的基础上,额外增加了分流压缩流程支路,相应增加了一台压气机和一台回热器,系统由三台串联的回热器、三台并联的压气机及热源、透平发电机组、冷却器构成。新增的压气机从低温回热器的低压侧入口抽取工质,压缩至高温回热器高压侧入口。该循环温–熵图如图4所示。

Figure 4. T-S diagram of double flow split compression cycle

图4. 双级分流压缩循环温熵图

从温熵图可以明显看出,双级分流压缩循环通过两次分流和压缩过程,降低了各级回热器的端部温差,进一步提高了热源入口温度,提高了热源平均吸热温度,降低了热源吸热焓值,从而达到提升循环效率的目的。

3.3. 双级分流压缩循环热力学特性研究

图5给出了在20 MPa的循环最高压力下,本文提出的双级分流压缩循环与传统再压缩循环的热效率值。可以看出,在500℃~750℃的透平进气温度范围内,双级分流压缩循环热效率比再压缩循环热效率高1~2个百分点。透平进气温度越高,双级分流压缩循环的效率优势越明显。

Figure 5. Efficiency comparisons between double flow split compression cycle and recompression cycle

图5. 双级分流压缩循环与再压缩循环效率对比

相比传统再压缩循环,双级分流压缩循环通过增加分流压缩与回热级数降低高温回热器端部温差,进而提高热源入口温度,提升吸热过程的平均吸热温度,达到提高系统热效率的目的。图6给出了双级分流压缩循环和再压缩循环热源的进出口温差。可以看出,双级分流压缩循环比再压缩循环的热源进出口温差降低20℃以上,证明了本文提出的循环改进思路是正确有效的。

Figure 6. Temperature rise comparisons of heat source between two cycles

图6. 循环热源进出口温差对比

为进一步提高系统效率,从热力学角度出发,还可以增加主压缩间冷和再热过程。在循环最高压力20 MPa、热源出口550℃和650℃的条件下,添加间冷和一级再热过程后的双级分流压缩循环、再压缩循环的热效率计算值如表3所示。可以看出,添加间冷和一级再热过程后,循环效率比不添加间冷和一级再热过程高出1~2个百分点。添加间冷和一级再热过程后,本文提出的双级分流压缩循环的热效率比再压缩循环高出3个百分点左右,效率优势更加显著。但需要说明的是,降低热源进出口温差虽然可以提高效率,但热源进出口温差过低会导致系统流量过大,阻力增加,另外进口温度过高也会对热源结构材料提出更大挑战,增加投资成本。因此工程上需要综合平衡效率与热源进出口温差,在工程可接受的范围内,尽可能提高系统效率。

Table 3. Comparisons of calculated efficiency in different cases

表3. 各种工况效率计算值比较

4. 结论

基于热力学第一定律的基本原理,研究了超临界二氧化碳布雷顿循环的热力学特性及性能优化方法,得到如下主要结论:

1) 传统再压缩循环仍存在较大的回热器端部温差,降低了热源平均吸热温度,系统热效率仍有进一步提升空间。本文在再压缩循环的基础上,提出了双级分流压缩循环,通过两次分流压缩,进一步降低了回热器端部温差,提高了热源平均吸热温度,进一步提升了超临界二氧化碳布雷顿循环的转换效率。

2) 在500℃~750℃的透平进气温度范围内,本文提出的双级分流压缩循环比传统再压缩循环的热效率高1~2个百分点,热源进出口温差降低20℃以上,且透平进气温度越高,效率优势越明显。当系统采用主压缩间冷和一级再热过程后,双级分流压缩循环比再压缩循环的热效率可高出3个百分点左右。

基金项目

本论文研究得到国家自然科学基金(No.11605193, No.1867218)资助。