1. 引言

2019年1月颁布的《国家职业教育改革实施方案》(以下简称《方案》)提出职业教育是有别于普通教育的类型教育,并设计支撑类型教育的“双高计划”、“产教融合型企业”、“教师教学创新团队制度”、“1+X证书制度试点”等若干制度,基于以上所述的文件精神,教育部职业技术教育中心研究所于2019年4月启动1+X证书制度试点工作,2019年10月,教育部职业技术教育中心研究所发布了《关于第二批1+X证书制度试点院校名单》的公告,衢州职业技术学院机电一体化技术成功入选教育部第二批“工业机器人操作与运维”职业技能等级“1+X”证书试点专业。由于1+X证书制度受到了社会的广泛关注,而且《工业机器人》又是新工科的重要支撑课程之一,目前在高职院校还属于新兴专业课,对人才的培养也还处于一种摸着石头过河的初级探索阶段,建设过程中存在着一些共性问题,积极构建适用于新工科下工业机器人技术的教学模式是亟待解决的问题 [1]。

当前机电工程学院专业课程的教育改革方向是要把培养学生的实践能力和创新设计能力作为教学过程的突出重点,以具有范例性的工作任务为内容,按照工作过程组织知识;教师是设计者、激励者和咨询者,学生在创设的职业化学习情境中通过完成工作任务进行学习,获得可迁移的工作过程性知识。基于工作过程的交互式教学模式体现教学内容与实际工作任务、教学情景与工作环境、教师与企业培训师、学生与企业员工、教学情景与生产实践的无缝对接。坚持以学生为主体、以教师为主导,创设的职业化学习情境,将课堂教学、网络教学和工作岗位教学有机互补,培养学生善于学习新知识和运用知识解决实际问题的能力。鉴于目前我校未独立设置“工业机器人专业”,为落实1+X证书制度试点,故对原机电一体化技术专业“工业机器人方向”中的《工业机器人》课程进行改革。实现1+X证书制度试点背景下的《工业机器人》课证融合创新,构建更为合理的、良性循环的、可持续发展的高等职业院校人才培养新模式,提升复合型职业人才的培养能力,研究探索1+X证书制度试点背景下《工业机器人》“课证融通”创新路径 [2]。并且通过对接职业等级标准,融入职业技能标准的人才观、质量观及价值观,对外显和内隐的职业素质进一步细化,并从中增加核心价值观培养,把立德树人作为教育根本任务,从而达到培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人的总要求。

2. 工业机器人行业人才需求及教学改革现状分析

2.1. “1+X证书”制度建设与内涵

国务院2019年2月13日出台《国家职业教育改革实施方案》,启动1+X证书制度试点工作,提出促进产教融合,校企“双元”育人,多措并举打造“双师型”教师队伍。2019年4月4日,四部委联合发布《关于在院校实施“学历证书+若干职业技能等级证书”制度试点方案》,进一步明确今后一段时期推进职业教育高质量发展的工作方针;确定自2019年开始,重点围绕服务国家需要、市场需求、学生就业能力提升,从10个左右领域做起。基于以上所述的文件精神,教育部于2019年4月15日启动1+X证书制度试点工作,2019年10月12日,发布关于第二批1+X证书制度试点院校名单的公告,我校机电一体化技术入选教育部第二批“工业机器人操作与运维”职业技能等级“1+X”证书试点专业。1+X证书制度,“1”凸显教育功能,注重学生的可持续发展,“X”凸显职业功能,彰显类型教育特色,注重学生技术技能的培养,提升学生就业创业本领 [3] [4]。“1”是相对稳定,“X”是动态的,“1”与“X”不是简单的相加,有补充、强化、拓展的关系。所谓“补充”,是指面对新出现的职业或者传统职业出现的新技术、新要求,职业院校暂时没有能力开出的内容,由培训评价组织来承担。所谓“强化”,是指学生出于兴趣爱好或职业选择的需要,在完成人才培养方案规定课程的同时,强化某些职业或岗位所需要的核心素养、核心知识、核心技能的学习 [5] [6] [7] [8]。所谓“拓展”是指学生出于兴趣爱好或职业选择的需要,在完成本专业学习的同时,学习其他专业的课程。

2.2. 工业机器人行业技术技能人才队伍现状

通过对84家工业机器人产业链上三类企业从业人员中,高职毕业生所占的比例为37.15%,如表1所示(数据截止2018年底)。

Table 1. Analysis of the postgraduate education structure of industrial robots

表1. 工业机器人岗位学历结构分析

其中,本体制造商企业,其主要岗位是产品安装调试以及销售与售后服务。在系统集成企业中,其主要岗位是系统方案设计、产品安装与调试、售后部分系统集成调试工作。在工业机器人应用企业中其主要岗位是工业机器人运行维护工作。

调研发现,工业机器人产业目前急需的人才主要是装调编程员、维修工程师、操作维护员、应用编程员、初级维修员。由于工业机器人技术专业的毕业生总量很少,企业紧缺的人才主要通过招收其它相关专业毕业生,并通过培训来解决人才缺口的问题 [9] [10]。

2.3. 工业机器人产业人才需求预测

1) 本体制造类企业人才需求预测

课题组走访调查了5家国产和3家国外工业机器人本体制造商企业,根据本体制造业的人机比可以计算出从2019年到2025年本体制造业人才需求,如表2所示。

Table 2. Demand for high-level talents of industrial robot ontology manufacturing enterprises in 2019-2025

表2. 2019~2025年工业机器人本体制造企业高职人才需求

2) 系统集成类企业人才需求预测

课题组走访调查10家工业机器人集成类企业,根据国家公布预测数据,2020年销售量为14.5万台,2025年达26万台,根据人机比例预测,2025年工业机器人集成类企业高职人才需求,如表3所示。

Table 3. 2019-2025 industrial robot integrated manufacturing enterprise requirements for higher vocational talents

表3. 2019~2025年工业机器人集成制造企业高职人才需求

3) 机器人应用类企业人才需求预测

通过实地调研,发现工业机器人应用类企业人才需求差距比较大。根据国际惯例,我们将应用类企业分为三大类:汽车行业、3C行业、其他行业。根据某换算方法计算,2025年工业机器人应用类企业高职人才需求,如表4所示。

Table 4. Summary of the demand (estimation) of vocational talents in industrial robot application companies from 2019 to 2025

表4. 2019~2025年工业机器人应用企业高职人才需求(测算)汇总表

根据以上预测的结果,工业机器人产业高职人才总的需求见表5。到2020年,高职工业机器人技术专业总需求人数为9.57万,2025年需要高职人才26.18万,人才需求的快速增长期为2020到2025年之间。

因此,通过深度调研,分析行业需求,遵循人才培养规律,将企业的职业能力作为课程实施导向,解构、重构“工作过程”,以“工业机器人操作与运维(初、中、高级)”证书制度试点工作为契机,为尽快对接1+X证书制度试点工作,特以《工业机器人》课程改革为例,按照“岗位导向、能力递进”的原则,探索以工作过程为导向的交互式教学,建立基于学习情境,以岗位工作能力和核心职业素养为培养目标、以贴近学生实际为立足点,提出构建课程支撑体系,模块化课程设计等 [11] [12]。

2.4. 职业院校机器人教学现状

机器人一种多学科交叉的学科,单纯的从对待一门课程来进行教学,学生很难全面了解机器人的机械结构,控制系统和运动系统,以及传感器和实际工程项目的实践。面对一个多学科融合,实践能力很强的课程,我们不能再用传统的教学模式设计和安排教学任务。其次,应用型本科院校机器人课程和专业才刚刚起步,从事机器人行业现场维护,机器人生产线维护和机器人安装调试的工作人员短期内很难达到岗位要求,形成应用型人才空缺现象。再次,机器人实验设备的投入很大,很难保证学生实践过程中的动手操作。也是阻碍用型本科发展的一个重要因素。最后,师资力量缺乏,市面上机器人设备厂家很多,开源的很少,很多资源都是封闭的。学院教师很难针对一种机器人开展深入的研究,给教师进修和培养带来困难 [13] [14] [15]。

3. 工业机器人课程教学体系支撑条件构建

3.1. 构建基于工作过程的《工业机器人》教学方法

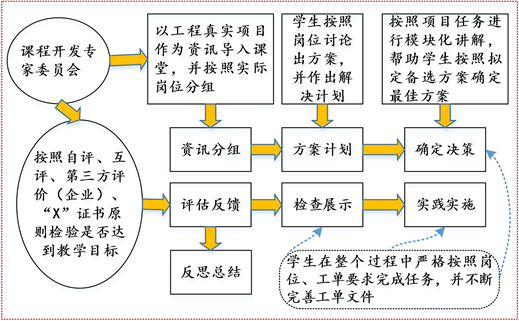

基于工作过程导向的课程设计,将学习过程、工作过程与学生的能力和个性发展结合起来,以项目驱动为主线,遵循教育教学规律,由简单到复杂,由单一到综合的方法设计学习情境,实现教学目标。教学模式如图1所示,针对该模式所构建的教学方式主要是混合式教学法,其课前利用微课、慕课来架构线上线下学习平台,课中创设情景环境,采取任务驱动、岗位角色扮演、模拟仿真、小组讨论和引导启发等方式,结合多媒体、活页挂纸、虚拟现实等手段,课后利用工作室开展第二课堂对知识提升。具体框架如图2所示。

Figure 1. Operation flow of teaching mode

图1. 教学模式操作流程

3.2. 精心设计课程内容和学习情境,对标“工业机器人操作与运维”1+X职业技能证书

高职教学要重视学生在校学习与实际工作的一致性,加大与企业的联系,明确企业所需人才应具备的知识、技能,积极推行与工作工程为导向的学习模式,引导《工业技术人》课程设置、教学内容和教学方法改革。学习情境以企业项目为载体,而企业项目产品一般技术综合性强、复杂度高,在选择工作任务时,如果任务过于复杂,则不利于开展教学;如果项目任务过于简单,则又与生产实际脱节,培养出的学生实际产品操作能力差。因此,需要对企业实际项目进行加工整理,既要体现项目生产的工作过程的要求,又要符合学习认知规律。把企业的实际项目进行精心设计后引入课堂,并有针对性地采取项目导向、任务驱动、课堂与实习地点一体化等行动导向的“职业实境”教学,使教学内容更贴近企业、贴近实际、贴近新技术的发展,做到“以训为主、战训结合、真题实战”对标“工业机器人操作与运维”1+X职业技能考核要求,接受社会的检验,促进学校课程建设和人才培养。

3.3. 改革考核评价方法,完善考核评价

基于工作过程导向的交互式教学的课程设计与基于项目导向的教学实施,改革狭隘的一张试卷定高下考评方法,以作品评价代替传统理论考试,从学生专业能力、方法能力、社会能力培养的要求出发,建立基于教学全过程、以学生能力提升为导向,形成课堂表现、作业质量、实验效果、作品质量综合评价体系,对学生的学习效果实施过程性、能力导向的综合评价体系,使教学导向从“为应试而学”向培养“综合素质、创新能力”转变。

3.4. 开发基于工作过程主线线上线下《工业机器人》课程资源

以教育部第二批“工业机器人操作与运维”职业技能等级“1+X”证书试点专业为契机,将“工业机器人操作与运维”职业技能要求能力植入《工业机器人》课程内容中,通过一模多用、相互融通形成基于工作过程的课程主线,打造专业能力课程资源。师生深度参与该项目建设全过程,运用慕课、微课、VR、AR、移动教学等现代教育信息技术与《工业机器人》教学深度融合,开发完成了以“1+X”为背景的基于“以训为主、战训结合、真题实战”的线上线下《工业机器人》课程教学资源。搭建了超星《工业机器人》教学资源库平台,师生可以通过平台进行教学互动和交流。实现《工业机器人》与“1+X”证书高度融合、虚拟项目与真实项目的高度融合、学校与企业项目的高度融合。

4. 模块化的工业机器人课程设计

对工业机器人工作岗位典型工作、任务进行分析,如表5所示,根据分析结果,制定与实际工作过程联系紧密的、有实用价值的课程计划。

Table 5. Typical job positions (groups) and analysis of knowledge, skills and skill level requirements

表5. 典型工作岗位(群)及知识技能、技能等级要求分析

依据工业机器人工作岗位典型工作、任务,集合我校课程建设情况,针对企业需求,进行工业机器人课程项目的设计。课程内容设计如表6所示,能力训练项目设计如表7所示。

Table 6. Course content design of 1+X “industrial robot operation and operation and maintenance” certificate

表6. 1+X“工业机器人操作与运维”证书课程内容设计

Table 7. Professional ability training project design of 1+X “industrial robot operation and operation and maintenance” certificate

表7. 1+X“工业机器人操作与运维”证书职业能力训练项目设计

学生可以根据自己的能力基础,自由选择不同的项目深入学习和开发,教师加以指导。通过实训室仿真训练,有了一定的综合设计基础后,选择在工业机器人实训车间进行真实工作环境的模拟设计训练。

5. 结束语

我校机电一体化技术入选教育部第二批“工业机器人操作与运维”职业技能等级“1+X”证书试点专业,在能力目标确定、课相载体选择、课相教学设计等方面做了大量实践与探索。课程项目设计以岗位职责为依据,通过模块化的方式开展教学,符合职业教育的要求,能够满足企业需求。且我校培养的毕业生从事工业机器人相关岗位,受到了用人单位的好评,同时使得专业建设取得了显著成果。

致谢

衷心地感谢本文所引用的这些优秀论文的作者,他们发表的学术论文提供很大的帮助,让我在积淀中汲取精髓;同时也感谢衢州职业技术学院提供了一个创新的卓越平台。感谢机电工程学院的支持,使本课题得以顺利进行,特此致上感谢之意。

基金项目

诚挚地感谢浙江省高等教育“十三五”第二批教学改革项目“1+X证书试点背景下《工业机器人》‘课证融通’教学改革与创新路径研究——以第二批试点‘工业机器人操作与运维’证书为例”(项目编号:jg20190889)和2019年度浙江省教育科学规划课题(2019SB064)资助。