1. 引言

“如果巴西丛林一只蝴蝶偶然挥动了它的翅膀这可能会在美国得克萨斯州掀起一场龙卷风。”如果我们将我国的商业银行比作是丛林中的这只蝴蝶,它作为特殊的金融企业,具有信用中介、支付中介、信用创造和金融服务功能。宏观政策若是金融体系中的一盘象棋,那么商业银行好比是象棋棋子中的“将”“帅”在政策的传导过程中作为主角起到主导作用。其中利率像是“车”,威力大而受到器重。利率作为货币金融政策传导机制不容小觑的重要环节以及市场资源配置的导向标志,它就像是蝴蝶身上的翅膀,而利率市场化改革,如同蝴蝶挥动翅膀的微动会影响整个宏观经济,市场借由市场主体供求双方决定调整利率再经各个商业银行整合调节来适应基础利率。

在利率市场化改革浪潮推动下,央行完全取消了存贷款利率管制,而存贷款利差又是银行的主要收益来源,央行很大程度上给予了中国商业银行存贷款利率的主动定价权。

商业银行的经营目标即银行在满足监管当局、存款人、借款人、经营管理者和职员的要求(所施加的约束)的前提下,达到最大化股东价值。在利率市场化环境下,商业银行为了达到最大化股东价值,可能会利用央行给予它的贷款利率自主定价权提高贷款利率,以此来追求更高的银行利差收益水平。与此同时,市场潜在的信息不对称问题也可能会引发道德风险与逆向选择,如果商业银行在一定程度上决定大幅度的提高贷款利率,很可能会有大部分的优质企业会不愿意承担其融资成本而退出信贷市场,这样一来,无数麻烦接踵而至,商业银行将会面临银行预期收益与贷款利率之间并非呈现单方递增的尴尬局面,大大增加了银行贷款风险。

通过分析我国具有代表性的几家商业银行存贷利差的影响因素,选取2008年至2018年中国商业银行年度数据,分析利率市场化程度对于中国商业银行存贷款利差的影响,并对其经营管理,风险防范,人才引进方面提出建议和建议方案。

2. 文献综述

2.1. 国外文献综述

Adam Smith (1776)隐喻市场经济体制即市场犹如一只“看不见的手”,在三个机制——价格机制、供求机制、竞争机制的相互作用下,市场经济体制推动生产者和消费者做出各自的决策。利率改革成为一种推动市场经济体制发展的手段 [1]。

商业银行盈利模式与利差分析的研究起源于国外学者。早在上世纪可以追溯到Ho & Saunders (1981)的做市商模型分析出美国商业银行利差的影响因素有四点分别是存贷款利差,交易规模量,风险厌恶程度,市场竞争结构 [2]。

后人会对早期模型不断完善修改。Allen (1988)补充考虑美国商业银行贷款产品种类的增加和服务的多样化,引入美国商业银行的利差可能会被需求交叉弹性所降低 [3]。Angbazo (1997)补充风险因子和信用风险会给银行利差带来风险 [4]。Maudos & Fernandez (2004)提出运营成本也需要被考虑 [5]。Maudos & Solis (2009)同时考虑到运营成本和中间因素,完善了H-S模型 [6]。

2.2. 国内文献综述

国内有关利率市场化对商业银行的影响会更靠近风险方面进行研究。

陆静(2014)采取动态面板数据系统广义矩估计方法分析在利率市场化改革下银行盈利模式和风险的动态变化。这种方法可以在差分方程中将内生性变量的滞后项和被解释变量作为工具变量来降低实际问题中因为遗漏变量或者测量误差可能导致的参数估计不一致,且引入一个虚拟变量降低样本银行不可观察的异质性 [7]。

胡志九(2017)在挑选控制变量是选取ZSCORE作为银行风险指标并考虑可能影响商业银行风险因素结合系统广义矩估计方法观测贷款增长数值以及盈利模式改变对中国商业银行盈利模式的影响 [8]。

蒋海(2018)选取1997到2012年中国119家商业银行的实证研究来分析中国商业银行面临的挑战与盈利模式变化 [9]。

尹雷(2013)认为银行风险与两大因素呈正相关关系,即非利息收入和规模。银行从事有关高风险业务可能导致风险,如果单纯只是将存贷款利差作为主要的盈利来源那么当经济波动时银行应对风险的能力是很低的,提出了银行风险的可能性和应对措施 [10]。

借鉴有关的做市商模型引入利率市场化的概念与相关变量,理论推演利率市场化程度是如何影响商业银行的盈利模式,分析利率市场化改革可能导致的风险挑战,提出合理的建议。

3. 研究背景与研究方法

3.1. 研究背景

“不以规矩,不成方圆”,二战以后的国际货币体系可谓是一盘散沙,各国货币竞争性贬值,情况危急。本是世界经济领头羊地位的英国在此次战役中受到极大的打击,巨星陨落必有后来者居上,美国依靠贩卖军火储备黄金一步登顶拔得头筹,依靠世界最大债权国的地位使英国利益为本的“凯恩斯计划”石沉大海。金本位制的瓦解成全美元与作为天然货币的硬通货黄金挂钩,在1944年“布雷顿森林协议”颁布后,昔日英镑的辉煌被美元替代;金本位制被新的金汇兑本位制替代;各行其是的汇率制度被以美元黄金挂钩的固定汇率制度替代。混乱的经济现状迎来了复苏的黎明。

世界利率水平保持一段时间的稳定,但是没有一种制度可以完美无缺经久不衰。时代在改变,旧制度就像是一双陈年旧靴终将以不合脚码被新制度淘汰。

金融体系一样遵循这个道理。直到20世纪70年代由于美国参与朝鲜战争,越南战争引起黄金储备缩水,通货膨胀加剧,国际收支逆差最终在1973年布雷顿森林体系彻底瓦解,石油危机同样威胁国际金融体系的稳定。而后出现的牙买加体系增加浮动汇率制度进入金融体系大舞台,两种新旧利率制度共存“因国施率”,灵活根据不同国情情况运用不同的利率制度。

与此同时,脱媒现象和混业经营伴随浮动利率出现,要求商业银行在其他金融领域尝试与突破,又为金融体系不断注入源源动力,形成一个良性循环。所以利率市场化改革可以被看作是把握新机遇的契机。

美国日本率先开启利率市场化进程,金融机构掌握利率的决策权,政府加以调控,由金融机构依据自身资金状况和预测未来金融市场自主调节利率表水平,形成以中央银行基准利率为基础,货币市场利率为中介的新机制。

石油危机后美国面临货币紧缩,利率上升的情况,商业银行获取资本所要付出的成本上升,获取资金的积极性下降。银行存贷款业务受到冲击。美国果断取消了利率管制为内容的Q条例,从大额存单的发行利率上限限制进行调整为开端逐渐放开利率约束。

无独有偶,1974年后日本经济发展脚步减缓,力不从心。低利率水平和紧缩的货币供应政策已经不适应经济现状。为了放开僵化的利率管制,日本先从国债交易利率和发行利率入手,挣开僵化管制的“缰绳”后,日本国债规模犹如脱缰野马一路狂升刺激日本经济复苏。

反观利率市场化中国的进程,我国在1996年将银行间同业拆借市场利率作为切入点不断放开利率管制的手,随之放开债券市场利率逐步推进存贷款利率市场化。利率市场化改革实质上是一个逐步发挥市场机制在利率决定中的作用,进而实现资金流向和配置不断优化的过程。这一改革具有重大意义,即:

从资金供给方的角度出发:个人投资者和企业都希望将自己的闲置资金转让给第三方从而获得一定的收益,即资本供给方需要一个合适的回报收益。但是每一个资金供给者持有的成本和规模是不一样的,所以预期也不相同。之前我们讨论过市场的逐利性,资本是逐利的,会自动的流向收益率更高的方向。如果商业银行一直处于的是利率管制环境下,央行对存贷利率严格管制导致收益率基本持平可能就会出现直接信贷现象影响经济的发展。这里的直接信贷可以理解为不通过任何中间环节由信贷双方直接进行的信贷行为,也叫直接融资。比如P2P、民间借贷等等。还有可能会出现炒楼现象,炒黄金现象等。因为资金的供给方可以根据自己的风险偏好程度选择自己能够接受的最大化收益率的金融产品。

从资金需求方的角度出发:参考已有的材料数据,从各国利率市场化进程的经验和已经实现利率市场化的范围来看,市场利率一直呈现的是普遍上升状态。然而,利率水平的升高会造成企业经营成本不断上升,那么利润就会大打折扣。同时,利率市场波动较大会造成未来企业经营成本可控性的降低,增加了经营管理难度。商业银行可能会对资质不好的企业实行更高的贷款利率,造成这部分企业要付出相对的溢价。

从金融中介的角度出发:银行作为金融中介可以根据自己的业务发展需要对不同的风险层级客户实行不同的定价手段。在利率市场化改革下和金融脱媒现象愈演愈烈,商业银行间的竞争场面更加激烈。各大商业银行都拉低了存贷款之间的利差,中间业务的发展将会成为中国商业银行转型的一个关键性切入点。

从监管层面的角度出发:利率市场化改革以后,因为政策能够更清楚有效得到市场的反馈,所以可以更高效地推动央行对于金融市场的调控。

从全球化趋势的角度出发:2001年中国宣布加入世界贸易组织(WTO)以后,经济全球化趋势不可阻拦。这要求中国的商业银行需要考虑自身盈利模式的改变,利率市场化下的中国商业银行趁此扩张中间业务以应对脱媒现象与混业经营现象可能带来的挑战。

3.2. 研究方法

3.2.1. 理论分析

根据H-S做市商模型引入利率市场化的概念分析当下中国商业银行的盈利模式(以存贷款利差为指标)与利率市场化程度的关系,分析利率市场化前后中国商业银行盈利模式差别与共同点,并由2008年~2018年中国四大商业银行财务报表数据进一步验证结论,最后针对中国商业银行盈利模式的其他影响因素对利率市场化带来的挑战与风险提出建议。

其中设定银行存款利率

银行贷款利率

。

存款基准利率

。

贷款基准利率

。

存款利率最大浮动临界值

。

贷款利率最大浮动临界值

。

银行存款利率实际浮动值与最大浮动临界值之差

。

银行贷款利率实际浮动值与最大浮动临界值之差

。

银行存贷款利差S银行期初价值

银行期末价值

。

银行期初净信贷量

。

银行期初资产

贷款类资产

。

货币市场头寸规模

银行期初负债

。

货币市场头寸的预期收益率

。

银行净信贷量的预期收益率

。

影响商业银行净信贷量和贷款规模的随机因素

。

影响货币头寸收益率的随机因素

。

银行初始价值的平均收益率

。

银行预期期末价值

。

银行期初到期末发生的资金交易数量Q。

银行期初到期末发生的存款资金数量Q = D。

银行期初到期末发生的贷款资金数量Q = L。

做市商模型原本是推导最优定价策略,在引入利率市场化下商业银行最大期望效用的背景后,商业银行盈利模式可以由银行存贷款利差为指标衡量:

已知,存贷利差=银行贷款利率−银行存款利率

即:

经过数学推导可以得出银行最大期望效用的函数表达式,从而推导银行存贷款利差相关因素,证明利率市场化程度和银行盈利模式的相关性。

银行存贷款利差:

银行期初价值:

银行期初净信贷量收益率:

银行初始价值平均收益率:

银行期末价值:

对

在

领域内进行泰勒级数展开:

银行发生存贷业务时,银行的存款期末价值:

银行发生存贷业务时,银行的贷款期末价值:

对银行存款期末价值进行泰勒级数展开:得到银行预期期末存款价值

对银行贷款期末价值进行泰勒级数展开:得到银行预期期末贷款价值

假定银行存贷款资金交易发生的概率是独立的,且满足泊松分布。

那么银行存贷款发生概率分别满足:

,

其中,

银行最大期望效用的函数表达式:

分别对

进行一阶导数运算一阶导函数 = 0

(风险规避系数)

则银行最优利差水平

。

由上式可以得出:

以下七个因素共同影响商业银行的盈利模式:

风险规避系数(R=);

利率风险(方差);

信用风险与利率风险的交互特征性(协方差);

信贷市场的垄断程度(αi/βi i = L或D);

银行信贷交易规模(Q);

信用风险程度(方差);

利率市场化程度(存款利率最大浮动临界值贷款利率最大浮动临界值);

提高银行盈利水平需要减小贷款利率最大浮动临界值与存款利率最大浮动临界值之差。

3.2.2. 财务报表数据分析

2015年10月24日起金融机构一年期贷款基准利率由4.6%下调至4.35%;一年期存款基准利率1.75%下调至1.5%。2013年7月20日起央行全面放开金融机构贷款利率管制。商业银行贷款利率浮动下限最大临界值为0.9倍基准贷款利率(由4.14%到3.915%),存款利率浮动上限最大临界值为1.1倍基准存款利率(由1.87%到1.65%)。

所以央行调整的政策使贷款利率浮动临界值与存款利率最大浮动临界值之差缩小了0.05个百分点,如果保持其他因素不变,银行的存贷款利差应该是上升的。

利用我国四所大型商业银行(中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行)十年间(2008年~2018年)财务报表进行分析,如下:

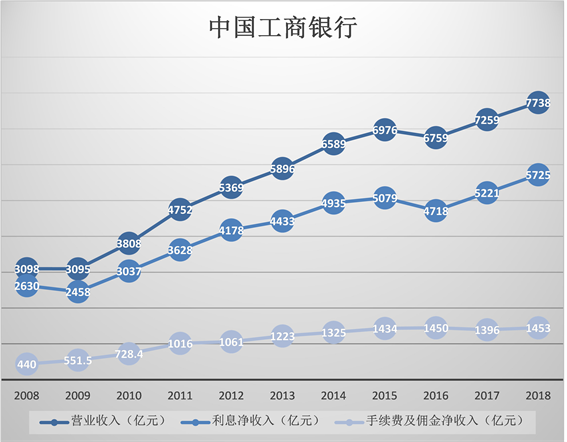

Figure 1. Financial information of ICBC

图1. 中国工商银行财务信息

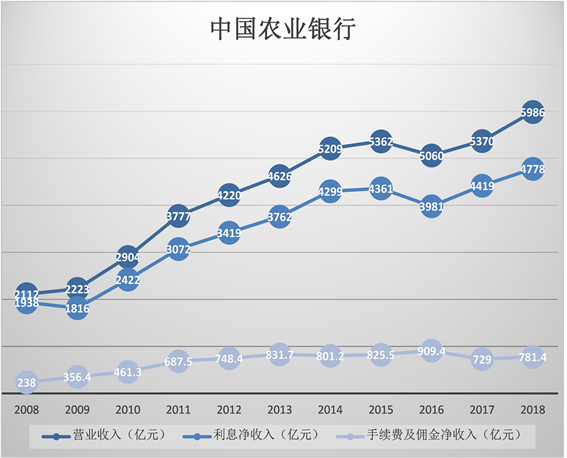

Figure 2. Financial information of ABC

图2. 中国农业银行财务信息

Figure 3. Financial information of BOC

图3. 中国银行财务信息

由图1所示,2008年~2018年间,中国工商银行营业收入,利息净收入,手续费及佣金净收入总体呈现上升趋势。其中,营业收入和利息收入在2016年出现了小幅度下滑而后呈现继续上升趋势。

十年间,中国工商银行的营业收入从3098亿元增长到7738亿元,利息净收入从2630亿元增长到5725亿元,手续费及佣金净收入从440亿元一直平稳增长到1453亿元。

由图2所示,2008年~2018年间,中国农业银行营业收入,利息净收入,手续费及佣金净收入总体呈现上升趋势。其中,营业收入和利息收入在2016年出现了小幅度下滑而后呈现继续上升趋势。

十年间,中国农业银行的营业收入从2112亿元增长到5986亿元,利息净收入从1938亿元增长到4778亿元,手续费及佣金净收入从238亿元一直平稳增长到781.4亿元。

由图3所示,2008年~2018年间,中国银行营业收入,利息净收入,手续费及佣金净收入总体呈现上升趋势。其中,利息收入在2016年出现了小幅度下滑而后呈现继续上升趋势。

十年间,中国银行的营业收入从2283亿元增长到5041亿元,利息净收入从1629亿元增长到3597亿元,手续费及佣金净收入从399.5亿元一直平稳增长到872.1亿元。

Figure 4. Financial information of CCB

图4. 中国建设银行财务信息

由图4所示,2008年~2018年间,中国建设银行营业收入,利息净收入,手续费及佣金净收入总体呈现上升趋势。其中,营业收入和利息收入在2016年出现了小幅度下滑而后呈现继续上升趋势。

十年间,中国建设银行的营业收入从2675亿元增长到6589亿元,利息净收入从2249亿元增长到4863亿元,手续费及佣金净收入从384.5亿元一直平稳增长到1230亿元。

综上所述,四大行在利率市场化改革后的2008年至2018年十年间,整体营业收入总额,利息净收入,手续费及佣金净收入都呈现良好的上升趋势,这意味着利率市场化改革的正确性与必要性。除此以外,这些银行的营业收入中还是利息净收入占比超过手续费及佣金净收入且占比例很大。这意味着利率市场化大大促进中国代表性的大型商业银行中间业务的发展。

4. 结论与建议

4.1. 结论

通过H-S模型引入利率市场化背景对银行最优利差水平做推导可以得出结论:提高银行盈利水平需要减少贷款利率浮动临界值与存款利率最大浮动临界值之差。

利率市场化程度与银行存贷款利差之间存在相关性通过对比分析四大行2008年~2018年十年间的财务报表数据可以得出结论:利率市场化程度还可以进一步加大。利率市场化大大促进中国代表性的大型商业银行中间业务的发展。

当下利率市场化为我国商业银行带来的机遇有:

1) 促进中国商业银行发展中间业务逐渐转型。

2) 促使中国商业银行注重金融产品或服务的层次差异化即不同的产品要制定不同的利率标准,提高核心竞争力扩大商业银行的经营自主权。

3) 促使中国商业银行适应市场变化不断开发新的金融产品减少风险性。

当下利率市场化为我国商业银行带来的挑战有:

1) 利率存在风险性。利率市场化背景下中国商业银行趋向于拉低存贷款利差,提高存款利率也要注意扩大贷款规模或提高贷款利率以控制资产负债降低风险性。

2) 利率市场化会增加各个银行间的银行竞争压力和经营压力,考研了商业银行的经营能力和盈利能力。

3) 考验了银行的管控风险能力和自主议价定价能力。

4.2. 建议

利率市场化是银行业的重大革新举措,带来机遇也同时要求银行业面对随之而来的挑战。优胜劣汰,适者生存,银行业也逐步调整结构以追求利益最大化。银行业虽然没有改变传统的盈利模式,却增加了中间业务。所以也要及时调整经营目标,敢于创新,顺应经济全球化格局以求进一步的升级转型。

第一,我国商业银行可以大力创新中间业务的项目种类,拓宽多种中间业务收入渠道将风险分散化,这样一来

第二,在贷款利率由于市场竞争可能下降、存贷利差缩小的情况下,在加大信贷投放量的同时,不应忽略贷款质量,更不能因为追求信贷过度增长而降低贷款标准和抵押要求。

第三,不断提高利率风险管控能力。

第四,推动银行的信息化建设。可以利用互联网技术通过数据挖掘分析,定量模型,评估用户消费行为整体把握用户偏好,提高效率减少资源浪费。