1. 引言

自闭症谱系障碍(autism spectrum disorder)是由多种原因引起的贯穿一生的神经发育障碍,主要表现为社交沟通障碍、局限的兴趣和重复刻板的行为(American Psychiatric Association, 2013)。孤独症由于病因未明、无特效治疗药物和干预方法、致残率高等因素,被认为是当今世界严重的公共卫生问题。2020年3月,美国疾病控制与预防中心(CDC)公布了最新的孤独症患病率为1/54,患病率上升了约10%。截至目前,我国的孤独症患病率和西方国家类似,约为1% (Sun et al., 2019),并随着时间的推移不断增长。

早在孤独症的诊断前,很多患儿就表现出了不同程度的行为问题,如目光接触异常、叫名反应和共同注意缺陷、语言出现延迟等(中华医学会儿科学分会发育行为学组,中国医师协会儿科分会儿童保健专业委员会,儿童孤独症诊断与防治技术和标准研究项目专家组,2017)。在孤独症交流缺陷的早期行为标志中,不(少)语是大多数患儿普遍存在的问题。其中,有关孤独症儿童的语言障碍和语言干预问题,在我国得到了广泛关注。

自80年代以来,越来越多的学者关注对词汇习得的研究,并对前人的研究结果进行了总结(伍洋,翟舒,谭爽,2019)。词汇量的丰富是儿童词汇习得的重要标志,也是评价儿童语言发展水平的重要指标(彭辉,郑荔,2017)。有研究结果表明,2~6岁普通儿童每天可以习得6个新词(Anglin, 1993),而孤独症儿童在词汇习得速度上显著慢于普通儿童。多数孤独症儿童存在表达性语言障碍(潘氏茶楣,2016),即把事物转化为言语过程中存在词汇使用的缺陷。研究发现孤独症儿童也常常难以理解并较少使用有关心理状态的词汇(Tager-Flusberg, 2010)。龚娇娇(2015)认为孤独症儿童具有一定的词汇理解能力,但其表达能力与理解能力的发展脱节。

对处于语言发展重要时期的孤独症儿童,如何揭示在汉语言文化环境中的儿童语言发展的特殊规律,寻找适应他们需要的语言干预措施,是一项紧迫的重要研究任务(李晓燕,周兢,2006)。在孤独症语言康复治疗中,早期干预能最大限度地预防孤独症儿童的发展性问题,并产生积极的长期效果(Odom, Collet-Klingenberg, Rogers, & Hatton, 2010)。

在有关孤独症儿童语言早期干预的方法中,回合式教学法(Discrete Trial Teaching, DTT)通过小步子、量化的训练,可一对一地对孤独症患儿进行干预,使之在人际互动与沟通、语言等方面有所改善和提升(王振洲,2015)。国外的研究也证实了DTT是最有效的治疗孤独症的手段,可有效改善孤独症患儿的核心症状(Rush, Giles, Schlesser et al., 1986)。鉴于该方法具有较强的适用性,DTT是当前孤独症干预机构普遍运用的干预方法之一。

DTT在孤独症儿童早期语言干预中起到了至关重要的作用,成为了孤独症早期康复的重要训练方法。多数研究发现该方法行之有效,但DTT用于孤独症患儿语言学习效果的评估主要是基于教师、家长的主观评价。目前对此尚缺乏客观、量化的测评。本研究旨在以PPVT为标准化的测评工具,对天津市某孤独症机构中23名3~6岁孤独症儿童进行为期9个月的纵向追踪,每隔三个月使用PPVT测评一次,通过比较三次测评的原始得分结果,考察DTT干预对孤独症儿童词汇习得效果的影响,为该机构提供教学建议,同时向社会推广本研究的相关成果,从而使更多的孤独症儿童能够在语言康复上得到改善。

2. 研究方法

2.1. 研究对象

本研究选取天津市某孤独症研究中心的23名3~6岁孤独症儿童为研究对象,分别进行了三次测评,具体信息详见表1。

Table 1. Subject assessment details

表1. 被试测评详情

2.2. 研究工具

本研究选用的研究工具为皮博迪图片词汇测验—修订版(PPVT-R)。PPVT为美国智能缺陷协会(AAMD)常用的智能测试方法,由美国的邓恩夫妇于1959年发表,1965年作了修订。1981年对该量表做出了进一步修订,即PPVT-R (彭辉,2014)。

PPVT共有150张黑白图片组合,每个图组中有4个图,其中有一张图与某词词义相符,为正确答案。在测评中,要求儿童指出符合词义的图片,每对一词的一分,在连续8个词中有6个词存在错误时,停止测评。测评结束后根据儿童答题情况生成原始分数。原始分数越高说明被试的词汇习得水平越高。本研究采用被试原始分数进行分析、探讨。

2.3. 研究程序

孤独症儿童面向PPVT测试工具的屏幕坐好,主试坐在儿童对面。儿童准备好后,由主试控制PPVT,使其屏幕呈现一幅有四张图片的画面,同时PPVT系统自动说出一个可以代表四张图片中某一幅图片的词汇,被试儿童这时只需要指认出一幅与PPVT所说的词汇相对应的图片即可,被试儿童需要尽可能多地根据PPVT语音提示指认图片。测评结束后研究者会得到被试儿童相应的原始分数数据,然后对有效数据进行整理、汇总。本研究对每个儿童进行一对一施测,每个儿童测验用时为8~15分钟。

间隔三个月后,使用PPVT对儿童再次进行测试。本研究进行了为期9个月的追踪研究,共进行了三次测评。

2.4. 数据分析

本研究将三次测评的时间为自变量(每次测评间隔三个月),以PPVT测评的原始得分作为因变量。本研究所得数据通过SPSS 25.0进行描述统计和推断统计的分析。

3. 研究结果

3.1. 孤独症儿童三次测评(原始分数比较)

本研究首先对三次测评的原始分数平均值进行了分析比较,研究结果发现三次测评的得分存在显著差异(F(2,44) = 12.08, p < 0.001,偏η2 = 0.35)。通过进一步发现,在这三次测评中,第一次测得原始分数得分与第二次得分存在显著差异(t = −2.28, p = 0.027),其中第二次得分(M = 28.78, SD = 18.50)高于第一次得分(M = 18.96, SD = 14.79)。且第一次测得原始分数得分与第三次得分存在显著差异(t = −4.31, p = 0.001),第三次得分(M = 42.70, SD = 21.74)高于第一次得分(M = 18.96,SD = 14.79)。第二次测得原始分数得分与第三次得分存在显著差异(t = −2.28, p = 0.009),第三次得分(M = 42.70, SD = 21.74)高于第二次得分(M = 28.78, SD = 18.50)。三次测评原始分数得分结果详见表2。

Table 2. Comparison of the means scores of the three original scores

表2. 三次测评原始分数得分的平均数比较

3.2. 孤独症儿童三次原始分得分趋势分析

通过对每位孤独症儿童得分进行分析,发现以上儿童原始得分分数变化存在四种类型,它们分别是持续进步型、先进步再退步型、先退步再进步型、持续退步型。本部分对每种类型的孤独症儿童进行了分析,不同类型的人数和比例如表3所示:

Table 3. Number and proportion of different types of autistic children

表3. 不同类型的人数和比例

3.2.1. 持续进步型

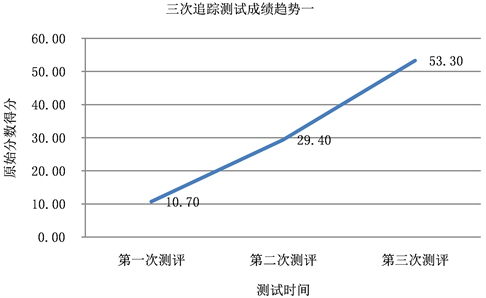

持续进步型是指在对被测儿童进行的三次追踪测试中,后两次测得的原始得分均比第一次测得的高,且第三次测得的原始得分高于第二次测得的原始得分。我们发现,有10名孤独症儿童属于该类型,且在23名参加测评的儿童中人数占比43.48%。在这10名儿童中,通过DTT的干预训练,其词汇习得能力持续进步,表现为第三次测评成绩(M = 53.30, SD = 21.94)高于第二次测评成绩(M = 29.40, SD = 22.74)和第一次测评成绩(M = 10.70, SD = 9.72)。持续进步型儿童三次追踪测试成绩趋势详见图1。

Figure 1. Trend 1 of original scores in three tracking tests

图1. 三次追踪测试原始分数得分趋势一

3.2.2. 先进步再退步型

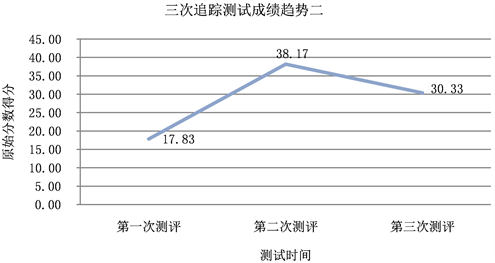

先进步再退步型是指在对被测儿童进行的三次追踪测试中,第二次测得的原始得分高于第一次测得的原始得分,第三次测得的原始得分低于第二次测得的原始得分,且第三次测得的原始得分高于第一次测得的原始得分。在23名儿童中有6名孤独症儿童属于该类型,占比26.09%。在这6名儿童中,通过DTT的干预训练,其词汇习得能力先进步后退步,表现为第三次测评成绩(M = 30.33, SD = 13.87)低于第二次测评成绩(M = 38.17, SD = 14.40),高于第一次测评成绩(M = 17.83, SD = 9.62)。先进步再退步型儿童三次追踪测试成绩趋势详见图2。

Figure 2. Trend 2 of original scores in three tracking tests

图2. 三次追踪测试原始分数得分趋势二

3.2.3. 先退步再进步型

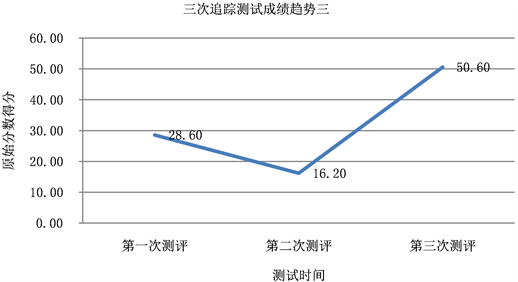

先退步再进步型是指在对被测儿童进行的三次追踪测试中第二次测得的原始得分低于第一次测得的原始分数,第三次测得原始得分高于第二次测得的原始得分,且第三次测得的原始得分高于第一次测得的原始得分。在23名儿童中有5名孤独症儿童属于该类型,占比21.74%。在这5名儿童中,通过DTT的干预训练,其词汇习得能力先退步后进步,表现为第三次测评成绩(M = 50.60, SD = 6.15)高于第二次测评成绩(M = 12.20, SD = 8.93),低于第一次测评成绩(M = 28.60, SD = 19.37)。先退步再进步型儿童三次追踪测试成绩趋势详见图3。

Figure 3. Trend 3 of original scores in three tracking tests

图3. 三次追踪测试原始分数得分趋势三

3.2.4. 持续退步型

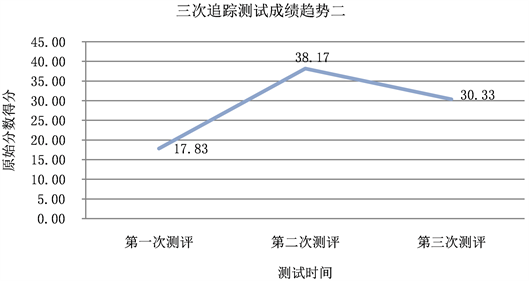

持续退步型是指在对被测儿童进行的三次追踪测试中,后两次测得的原始得分均低于第一次测得原始得分。在23名儿童中有2名孤独症儿童属于该类型,占比8.70%。在这2名儿童中,通过DTT的干预训练,其词汇习得能力持续退步,表现为第三次测评成绩(M = 7.00, SD = 7.07)低于第二次测评成绩(M = 29.00, SD = 14.14),低于第一次测评成绩(M = 39.50, SD = 0.71)。持续退步型儿童三次追踪测试成绩趋势详见图4。

Figure 4. Trend 4 of original scores in three tracking tests

图4. 三次追踪测试原始分数得分趋势四

4. 讨论

4.1. DTT干预下孤独症儿童词汇习得效果整体呈持续进步趋势

研究结果表明,受测儿童在接受DTT的干预后,使用PPVT测得的三次原始分数在总体上,每次都要显著高于前一次测评的得分,从而证实了DTT对3~6岁孤独症儿童的词汇习得是一种行之有效的干预方法。原因是,被测孤独症儿童年龄较小,神经发育的可塑性较强,而教师采用DTT这种高度结构化的教学模式,通过小步子、量化的训练可以帮助孤独症儿童更好地注意到刺激,使其词汇能力得以不断进步。与此同时,1对1的教学便于教师更好地关注到不同孤独症儿童的个体差异,从而采取适宜的教育策略对孤独症儿童的词汇习得进行干预。说明今后可以继续采取DTT这种干预方法对孤独症儿童的词汇习得进行干预。

4.2. 孤独症儿童词汇习得的四种类型

4.2.1. 持续进步型

这类儿童经过DTT干预后呈现这种持续进步的趋势,其原因是由于他们平时不存在排斥教师一些身体上接触的行为,对每天的教学活动具有较大的期待,能够保证较高的出勤率。他们在日常的教学活动中能与教师进行一些简单的日常对话。如“今天谁送你来的?”、“你看这是谁?”等。且这类儿童对于DTT这种干预模式较为适应,很多强化都能吸引他们的注意。虽然孤独症儿童在共同注意能力的表现及理解上都有缺陷(陈伟伟,2007),但测评中这类取得持续进步的孤独症儿童却能够较好地保持注意,其中有的儿童甚至能够维持注意集中长达10分钟以上。这类儿童具有相对较强的语言理解能力和记忆能力,主要表现在测评过程中测评者不需向受测儿童重复和解释测试内容,被测儿童能够自主按照测试要求完成测试任务。根据测试者观察发现,这类儿童在测试过程中尝试进行思考,且十分需要教师或测试者对其所选答案的认同和肯定。依据这类儿童作答的结果,他们对于动词的掌握相对较强,在测试中对“挖”、“吹”、“捉”等简单动词类的测试均能正确反应。另外,这类儿童存在一定的词汇推理能力,能够运用排除法、联想法,完成一些具有较大难度的测试题目,如作答关于词汇“砂锅”的测试题目时,儿童可以因为知道“锅”而联想到“砂锅”,从而通过这一题的测试。

4.2.2. 先进步再退步型

这类孤独症儿童经过DTT干预后出现了先进步后退步的特点,呈现这种趋势的原因有两个方面,第一个方面,依据教师的反映,这类孤独症儿童属于新入园进行干预的儿童,且在进行干预之前接受过一定程度的常规教育,因此能够适应与家长分离并较快地进入学习状态,从而在接受干预初期取得较大的进步。另一方面,这类儿童在接受一段时间的DTT干预后,在学习词汇时对于同类型的词汇较难区分,出现了词汇提取障碍。对此,曹漱芹(2009)研究认为从认知途径来看,孤独症儿童在语言方面同时存在“自下而上”和“自上而下”两方面的信息加工障碍。如在测试中,儿童能够明白“衣服”但却不知道“裙子”,知道“鳄鱼”但却不知道“两栖类动物”因此在接受长时间的干预后,由于词汇量的增加而导致词汇提取障碍的现象更加显著。

4.2.3. 先退步再进步型

有研究表明孤独症儿童的社会认知技能障碍在一定程度上阻碍了其语言能力的发展。一方面是因为孤独症儿童在理解他们的言语方面存在一定的障碍,另一方面,孤独症儿童在共同注意方面存在一定的障碍,不能理解词语和图片与事物之间的关系以及词语和图片的象征性意义(荆伟,方俊明,2011)。由此,这类孤独症儿童经过DTT干预后,呈现出先退步再进步的特点,究其原因,是由于这类孤独症儿童在前阶段,由于较难适应环境的变化,对理解教师的语言指导有一定的困难,因此在每日干预活动中较慢融入学习,导致学习时间变短、学习难度增加。再加之由于学习的内容较多,教师来不及对此类儿童的所学知识进行强化,从而导致对新习得词汇的掌握不牢固,出现退步现象;后阶段,经过教师与儿童的长期相处,教师与儿童建立了相对稳定的关系,且教师会根据儿童的具体情况及时调整策略,循序渐进地进行教学。儿童由于逐渐对环境熟悉起来以及对教学模式的适应,使得对知识的学习时间有所增加,从而能够对新习得的词汇进行及时的强化,进而取得进步。

4.2.4. 持续退步型

共患病是指同一个潜在的病因导致两种或两种以上的疾病;一种疾病导致另一种疾病的发生;两种无关的疾病同时发生(Gillberg & Billstedt, 2000)。有研究发现孤独症儿童的共患病,如注意缺陷多动障碍(attention deficit hyperactivity disorder, ADHD)、癫痫、睡眠障碍、胃肠道等问题会加重其症状(周玉楠,赵宏博,姜志梅,2020)。这类孤独症儿童经过DTT干预后出现持续退步的主要原因根据与教师进行交流和测评中的观察,发现这类儿童注意稳定性较差,外界事物容易造成其注意的分散。且这类儿童存在较严重的孤独症共患病,甚至出现智力缺损的情况阻碍其理解词汇,以及言语的退化这种孤独症言语发育障碍所导致的显著特征,表现在曾经出现过的简单词汇不知不觉地慢慢消失。同时,这类儿童对于教师所提供的强化物(奖励)很少产生兴趣或者不理解要通过完成教师规定的任务来获得奖励。除此之外,由于DTT干预方法本身较为机械,且只是干预者(教师)的独角戏,孤独症儿童被动参与,家长不能够参与(王振洲,2015)。导致孤独症儿童在被动接受干预后容易忘记、保持性差且不易运用至生活。这也可能是导致这类孤独症儿童词汇习得水平出现持续退步现象。

综上所述,不同类型的孤独症儿童在接受DTT干预后会由于自身以及外界的原因产生不同的反应,从而导致不同的结果。因此在今后的研究时,应该采用观察法、访谈法等多种不同的研究方法来进一步对孤独症儿童在DTT干预后的不同词汇习得类型原因进行更加客观的分析与验证。

5. 结论

本研究通过对天津市某机构3~6岁孤独症儿童的词汇习得效果进行为期9个月的追踪调查,发现3~6岁孤独症儿童在受到DTT为期9个月的干预后,使用PPVT测得的原始分数显著高于之前测评的原始分数。接受测评的孤独症被试在干预初期(前3个月)和干预的后期(后3个月)测评的词汇习得效果整体呈持续进步趋势,但也存在个别被试出现退步的现象。根据测评结果分析,本研究将被试原始分数趋势分为四种类型。即持续进步型、先进步再退步型、先退步再进步型、持续退步型,其中持续进步型的被试占比最大(43.48%),持续退步型的被试占比最小(8.70%)。

6. 教育建议

对不同类型的孤独症儿童采用不同的教学方式

在对全体3~6岁孤独症儿童的词汇习得水平的干预中既要把握全体儿童的词汇习得规律又要兼顾个体差异,对不同类型的孤独症儿童采用不同的教学方式,为不同发展类型的儿童制定适宜的策略。具体如下:

1) 持续进步型

对于这种类型的孤独症儿童,教师可以在后续的干预中进行非一对一的教学,让其初步体验集体生活和社交生活,循序渐进,创设自然的语言环境和社交环境,在相应的语境中理解更高级的词汇和语义,使其词汇的表达能力得以发展也为其今后其他方面的发展乃至入园接受融合教育做准备。

2) 先进步再退步型

对于这种类型的孤独症儿童,教师需要重点关注儿童词汇习得的退步阶段,避免一味地追求词汇量的增加,可以适当减少学习任务并根据孤独症儿童刻板性的思维特点,通过联想、特征、强化等方法帮助其深入理解词汇,而不是片面化、单一化地理解词汇。与此同时,教师还可以在DTT背景下挖掘适用于该类型儿童的教学技巧。

3) 先退步再进步型

对于这种类型的孤独症儿童,在退步阶段教师可先将重点放在与幼儿建立良好的信赖关系上,并适当减少每日的教学任务,减轻儿童的学习压力,以便儿童更好地消化所学的内容,再根据遗忘规律及时复习,尽量做到保持巩固儿童所学。当儿童进步时,教师可采取正强化的方式,通过口头表扬或物质奖励,以鼓励他们持续进步。

4) 持续退步型

对于这种类型的孤独症儿童,教师需要反思以往DTT中的教学细节,比如连续退步的结果可能表明儿童对于教师的物质奖励和口头表扬没有兴趣,教师可以尝试转变策略与其共享控制权,让其选择自己感兴趣的活动和奖励,但是要注意把握“放权”的度,同时在训练初期对于有小进步,但是发音仍有缺陷的儿童也要给予奖励,并且逐渐提升奖励条件。同时教师还可以尝试运用多种策略,比如教师可以根据儿童注意的稳定性和注意力集中的时间长短来调整教学的时间;还可进行情境性教学,将学习活动与某种有意义的情境挂钩,举办相应的游戏活动、户外活动等,使儿童的学习与具体的情境相结合,加深对词汇的理解和应用;最后,教师可以通过遗忘曲线的规律为儿童对所学进行及时复习,帮助孤独症儿童尽可能地克服词汇退步现象。

致谢

感谢大学生创新训练计划项目(项目编号:201910065007)对本研究的资金支持,感谢天津师范大学教育学部学前教育专业韩映虹教授对本研究写作等方面的指导,感谢天津市宜童自闭症研究中心张主任、姜主任、以及的全体教师、家长和儿童对本研究数据收集的支持,感谢天津师范大学心理学部研究生周丽对本研究的指导。